近年、民間企業から地方公務員である市役所職員への転職を目指す社会人が増えています。その背景には、安定した雇用環境やワークライフバランスの実現しやすさに加え、「地域社会に直接貢献したい」という強い想いがあります。

特に注目されているのが「社会人経験者採用枠」です。これは、民間企業などで培った専門知識や多様な経験を持つ人材を即戦力として採用することを目的とした制度で、従来の公務員試験とは異なる特徴を持っています。

この記事では、市役所への転職を検討している社会人の方に向けて、社会人経験者採用の概要から、市役所職員の仕事内容、転職のメリット・デメリット、具体的な試験内容と効果的な対策方法まで、網羅的に解説します。あなたのこれまでのキャリアを活かし、新たなステージで活躍するための第一歩を踏み出しましょう。

目次

市役所への転職で注目される社会人経験者採用とは

市役所への転職を考える上で、まず理解しておきたいのが「社会人経験者採用」という選択肢です。これは、新卒者を主な対象とする一般的な採用枠とは別に設けられた、民間企業等での職務経験を持つ人を対象とした採用区分です。多くの自治体が、多様化・複雑化する行政課題に対応するため、民間での知見やスキルを持つ人材を積極的に求めています。

社会人経験者採用枠の概要

社会人経験者採用枠は、民間企業などで培われた専門性や実務能力を、行政サービスに活かしてもらうことを目的としています。そのため、応募資格には「民間企業等における職務経験が直近〇年中に通算△年以上ある者」といった条件が設けられているのが一般的です。必要な経験年数は自治体によって異なり、3年、5年、7年など様々です。

この採用枠の最大の目的は、行政組織に新しい視点や発想を取り入れ、組織を活性化させることにあります。例えば、民間企業で培ったマーケティングの知識を観光振興に活かしたり、IT企業でのプロジェクトマネジメント経験をDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に役立てたりと、即戦力としての活躍が期待されています。

また、年齢要件も一般枠より高く設定されていることが多く、30代、40代はもちろん、自治体によっては50代まで応募可能な場合もあります。これにより、キャリアの折り返し地点で新たな挑戦をしたいと考えているミドル層にとっても、市役所への転職が現実的な選択肢となっています。

一般的な採用枠(大卒程度)との違い

社会人経験者採用枠と、新卒者が主に受験する一般的な採用枠(大卒程度)とでは、試験内容や評価されるポイントに大きな違いがあります。転職を成功させるためには、この違いを正確に理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

| 比較項目 | 社会人経験者採用枠 | 一般的な採用枠(大卒程度) |

|---|---|---|

| 主な対象者 | 民間企業等での職務経験者 | 新卒者・第二新卒者 |

| 求められる能力 | 即戦力性、専門性、課題解決能力 | ポテンシャル、学習意欲、基礎学力 |

| 筆記試験 | SPIやSCOA、または簡易な教養試験が多い | 広範囲の教養試験、専門試験(法律・経済など) |

| 論文・作文試験 | 職務経験を活かした課題解決型のテーマが主流 | 行政課題に関する一般的なテーマが多い |

| 面接試験 | 職務経験や実績に関する深掘りが中心 | 学生時代の経験、志望動機、人柄の確認が中心 |

| アピールすべき点 | これまでの経験をどう行政に活かせるか | 公務員としての将来性や伸びしろ |

最も大きな違いは、評価の軸が「ポテンシャル」から「即戦力性」へとシフトする点です。一般枠では、幅広い知識や今後の成長可能性が重視されますが、社会人経験者採用では「あなたはこれまで何をしてきて、その経験を市役所でどう活かせますか?」という点が厳しく問われます。

したがって、試験対策も大きく異なります。一般枠で求められる広範な教養試験や専門試験の対策に多くの時間を割く必要がない代わりに、自身のキャリアの棚卸しを行い、それを論文や面接で的確にアピールするための準備が極めて重要になります。

社会人経験者採用枠が狙い目である理由

社会人経験者採用枠は、民間からの転職者にとって「狙い目」と言えます。その理由は主に3つあります。

第一に、試験対策の負担が比較的軽いことです。前述の通り、多くの自治体で筆記試験の難易度が一般枠よりも低く設定されています。出題範囲の広い教養試験ではなく、対策がしやすいSPIなどを採用するケースが増えているため、働きながらでも効率的に学習を進められます。これにより、捻出した時間を最重要関門である面接や論文の対策に集中させることができます。

第二に、民間企業での経験そのものが最大の武器になる点です。営業で培った交渉力、企画部門での課題分析力、管理部門での業務改善スキルなど、一見公務とは関係ないように思える経験でも、行政の現場で活かせる場面は無数にあります。自分のキャリアをポジティブに捉え、行政課題と結びつけて語ることで、他の受験者との差別化を図れます。これは、社会経験の少ない一般枠の受験生にはない、大きなアドバンテージです。

第三に、競争相手が同じ境遇の社会人であるという点です。一般枠では、公務員試験に特化した対策を長期間続けてきた学生たちと競わなければなりません。一方、社会人経験者採用枠のライバルは、同じように働きながら試験準備を進めている社会人です。置かれている状況が同じであるため、純粋にこれまでの経験の価値と、それを伝えるプレゼンテーション能力で勝負しやすい環境と言えるでしょう。

これらの理由から、市役所への転職を目指す社会人にとって、社会人経験者採用枠は自身の強みを最大限に活かせる、非常に合理的な選択肢なのです。

市役所職員の仕事内容

「市役所職員」と一言で言っても、その仕事内容は多岐にわたります。市民の暮らしを支える最前線の窓口業務から、まちの将来をデザインする企画業務、専門知識を活かした技術的な仕事まで、多様な役割を担っています。ここでは、主な職種である「事務職」「技術職」「専門職」の3つに分けて、具体的な仕事内容を見ていきましょう。

事務職

事務職は、市役所職員の中で最も採用人数が多く、市民にとって最も身近な存在です。その業務内容は非常に幅広く、数年ごとのジョブローテーション(部署異動)によって、様々な分野の仕事に携わるのが一般的です。これにより、行政のゼネラリストとしてのキャリアを形成していきます。

- 窓口・内部管理業務

- 戸籍・住民登録: 市民の出生、死亡、婚姻、転入・転出などの届け出を受理し、住民票や戸籍謄本などの証明書を発行します。正確性と迅速性が求められる、市民生活の根幹を支える仕事です。

- 税務: 個人市民税や固定資産税などの算定・賦課・徴収を行います。税に関する問い合わせ対応や、滞納者への納税指導など、専門的な知識と丁寧なコミュニケーション能力が必要です。

- 国民健康保険・国民年金: 保険料の算定・徴収や、加入・脱退手続き、給付に関する業務を行います。社会保障制度を支える重要な役割を担います。

- 福祉・子育て支援: 高齢者や障害者への福祉サービスの提供、生活保護に関する相談・支援、児童手当や保育所の入所手続きなど、市民のセーフティネットとして機能します。相手の立場に寄り添う姿勢が求められます。

- 人事・給与: 市役所職員の採用、異動、研修、給与計算、福利厚生などを担当します。組織を円滑に運営するための基盤となる仕事です。

- 財政: 市の予算編成や決算、財産の管理などを行います。限られた財源をいかに効率的・効果的に配分するかを考える、市政の舵取り役です。

- 企画・立案業務

- 企画・政策: 市の将来像を描く「総合計画」の策定や、重要施策の進行管理を行います。社会情勢の変化や地域の課題を分析し、新たな政策を立案する、市政の司令塔のような部署です。

- まちづくり・都市計画: 快適で魅力的なまちを創るため、土地利用のルールを定めたり、市街地再開発事業を推進したりします。

- 産業振興・観光: 地元企業の支援や商店街の活性化、新たな企業の誘致、観光資源の発掘やPRイベントの企画など、地域の経済を元気にするための仕事です。

- 広報・広聴: 市の活動や政策を市民に分かりやすく伝えるため、広報誌やウェブサイト、SNSなどを活用して情報発信を行います。また、市民からの意見や要望を受け止め、行政運営に反映させる役割も担います。

技術職

技術職は、土木、建築、機械、電気、化学といった理系の専門知識を活かして、市民生活に不可欠な社会インフラの整備や維持管理を担う職種です。専門性を深めながら、長期的な視点で地域の基盤づくりに貢献できます。

- 土木職: 道路、橋、河川、上下水道、公園などの設計、施工管理、維持管理を行います。災害時には、インフラの応急復旧など、市民の安全を守る最前線で活躍します。

- 建築職: 市役所庁舎や学校、公民館といった公共施設の設計、建設、改修、耐震補強などを行います。建築基準法に基づく確認・検査業務なども担当します。

- 機械職: 公共施設(清掃工場、上下水道施設など)の機械設備の設計、維持管理、更新計画の策定を行います。省エネルギー化の推進など、環境負荷低減にも貢献します。

- 電気職: 公共施設の電気設備(受変電、照明、通信など)の設計、維持管理を担当します。近年では、スマートシティ化に向けたICTインフラの整備など、活躍の場が広がっています。

技術職は、事務職と同様に部署異動はありますが、基本的には自身の専門分野に関連する部署をローテーションすることが多いです。民間企業での設計や施工管理の経験は、即戦力として高く評価されるでしょう。

専門職(資格免許職)

専門職は、特定の資格や免許を持つことを採用の条件とする職種です。それぞれの専門分野において、高度な知識とスキルを活かして市民サービスを提供します。

- 保健師: 地域住民の健康相談、健康診断の企画・実施、感染症予防、母子保健、精神保健など、地域の健康づくりを担う専門家です。家庭訪問などを通じて、住民一人ひとりに寄り添った支援を行います。

- 保育士: 市立の保育園で、子どもたちの心身の健やかな発達をサポートします。保護者への子育て支援や相談対応も重要な仕事です。

- 栄養士・管理栄養士: 学校給食の献立作成や栄養管理、食育の推進、市民向けの健康・栄養相談などを行います。

- 司書: 市立図書館で、図書資料の選定・管理、利用者へのレファレンスサービス(調査相談)、読書推進イベントの企画など、地域の知の拠点としての役割を担います。

これらの専門職は、資格が必須であるため、その分野での実務経験を持つ社会人にとっては、転職の有力な選択肢となります。民間病院の保健師や私立保育園の保育士など、これまでのキャリアを直接活かせる職種と言えます。

民間企業から市役所へ転職するメリット

営利を目的とする民間企業から、公共の福祉を追求する市役所への転職は、働き方や価値観に大きな変化をもたらします。多くの人が魅力に感じる、市役所へ転職する主なメリットを4つの側面から解説します。

地域社会に直接貢献できるやりがい

民間企業での仕事も社会に貢献していますが、市役所の仕事は、自分の働きが地域住民の生活向上に直結していることを実感しやすいという、他にはない大きなやりがいがあります。

例えば、自分が企画した子育て支援イベントで喜ぶ親子の笑顔を見たり、自分が担当した道路改修によって地域の交通がスムーズになったり、窓口での丁寧な対応に市民から「ありがとう」と感謝されたりと、日々の業務の中で直接的な手応えを感じる機会が豊富にあります。

利益追求が第一目標ではないため、「本当に地域のためになることは何か」を純粋に考え、実行できる環境があります。民間企業で「社会貢献性の高い仕事がしたい」という想いを抱いていた人にとって、市役所はまさにその想いを実現できる場所です。自分が生まれ育った、あるいは愛着のあるまちのために働けることは、何物にも代えがたいモチベーションとなるでしょう。

安定した雇用と給与

地方公務員は、地方公務員法によって身分が保障されており、景気の動向や企業の業績に左右されることなく、安定した環境で長く働き続けることができます。民間企業のように倒産やリストラのリスクが極めて低いため、将来のライフプランを設計しやすい点は大きな魅力です。

給与体系も、条例で定められた給料表に基づいて支給されるため、透明性が高く、安定しています。急激な昇給は少ないものの、勤続年数に応じて着実に昇給していく年功序列型の体系が基本です。また、期末・勤勉手当(ボーナスに相当)も安定的に支給されます。

このような雇用の安定性は、住宅ローンの審査が通りやすいといった実利的なメリットだけでなく、「安心して仕事に集中できる」という精神的な安定にも繋がります。腰を据えて長期的な視点で地域の課題に取り組みたいと考える人にとって、この安定性は非常に重要な要素です。

ワークライフバランスを実現しやすい

市役所は、民間企業と比較して、ワークライフバランスを実現しやすい職場環境が整っている傾向にあります。これは、法律や条例によって職員の労働条件が厳格に定められているためです。

- 休暇制度の充実: 年次有給休暇の取得が奨励されており、多くの自治体で高い取得率を誇ります。夏季休暇や結婚休暇、忌引休暇といった特別休暇も整備されています。

- 育児・介護との両立支援: 育児休業や介護休業制度が法定以上に手厚く整備されている場合が多く、男女問わず取得しやすい雰囲気があります。時短勤務や子の看護休暇など、子育て世代をサポートする制度も充実しており、キャリアを中断することなく家庭と仕事を両立させることが可能です。

- 残業時間の管理: 部署や時期によって繁忙期はありますが、全体的には過度な残業を抑制する風潮が強く、定時で退庁しやすい職場が多いです。もちろん、予算編成期や議会対応、災害対応などで忙しくなることはありますが、恒常的な長時間労働は少ない傾向にあります。

プライベートな時間を確保しやすいため、趣味や自己啓発、家族との時間を大切にしたい人にとって、市役所は非常に魅力的な職場と言えるでしょう。

福利厚生が充実している

市役所職員は、給与以外の面でも手厚い福利厚生を受けられます。その多くは、職員とその家族の生活を支えることを目的としています。

- 各種手当の支給: 給料の他に、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当などが、それぞれの条件に応じて支給されます。

- 共済組合制度: 全国の地方公務員が加入する「地方職員共済組合」や「市町村職員共済組合」などがあり、民間の健康保険組合よりも手厚い給付を受けられる場合があります。例えば、病気やケガをした際の医療費の一部附加給付、高額な医療費がかかった場合の自己負担額の軽減、出産や弔事に対する給付金などがあります。

- 貸付・貯蓄制度: 住宅の購入や子どもの進学など、ライフイベントでまとまった資金が必要になった際に、低金利で利用できる貸付制度があります。また、有利な利率での積立貯蓄制度なども用意されています。

- 健康管理・レクリエーション: 定期健康診断や人間ドックの費用補助、ストレスチェックの実施など、職員の健康維持をサポートする体制が整っています。また、提携する保養所やスポーツ施設を割引料金で利用できる制度がある場合も多いです。

これらの充実した福利厚生は、可処分所得を実質的に押し上げ、職員が安心して長く働ける環境を支える重要な要素となっています。

民間企業から市役所へ転職するデメリット

市役所への転職は多くのメリットがある一方で、民間企業とは異なる文化や制度に適応する必要があり、人によってはデメリットと感じられる側面も存在します。転職後に後悔しないためにも、これらの点を事前にしっかりと理解しておくことが重要です。

年功序列の文化が根強い場合がある

市役所の組織文化は、良くも悪くも年功序列の傾向が根強く残っている場合があります。給与や昇進は、個人の成果や能力よりも、年齢や勤続年数が重視されることが多く、民間企業で成果主義の環境に慣れている人にとっては、物足りなさや違和感を覚えるかもしれません。

例えば、同期入庁の職員とは、仕事の成果に多少の差があっても、給与や昇進のスピードに大きな違いは生まれにくいのが実情です。若手でも大きな成果を上げれば早期に抜擢される可能性がある民間企業とは、この点が大きく異なります。

また、意思決定においても、若手職員の斬新な意見より、経験豊富なベテラン職員や管理職の意見が優先される場面も少なくありません。「自分の実力でどんどん上を目指したい」「成果を正当に評価してほしい」という志向が強い人にとっては、モチベーションを維持しにくい環境と感じる可能性があります。

数年ごとの部署異動がある

市役所の事務職では、一般的に2~4年程度で部署異動(ジョブローテーション)が行われます。これは、職員に幅広い業務を経験させて行政のゼネラリストを育成し、組織の硬直化や業者との癒着を防ぐという目的があります。

多様な分野の知識やスキルが身につくというメリットがある一方で、デメリットも存在します。せっかく仕事に慣れて専門性が高まってきたタイミングで、全く異なる分野の部署へ異動になる可能性があります。例えば、福祉の専門家を目指していたのに、次は税務課へ、その次は土木管理課へ、といった異動も珍しくありません。

一つの分野で専門性を突き詰めたい「スペシャリスト志向」の人にとっては、キャリアが分断されているように感じられるかもしれません。また、新しい部署に異動するたびに、一から業務内容や人間関係を覚え直す必要があり、これを負担に感じる人もいるでしょう。

原則として副業が禁止されている

地方公務員は、地方公務員法第38条により、営利企業への従事(副業)が原則として禁止されています。これは、職員が職務に専念し、公共の利益に反する行為を防ぐための規定です。

近年、社会貢献性の高い活動など、一部の副業を許可する動きも一部の自治体で見られますが、まだまだ限定的です。民間企業では副業を解禁する流れが加速しているため、複数の収入源を持ちたいと考えている人にとっては、大きな制約となります。

収入を増やしたい場合、昇給や昇進を待つか、資産運用などを行うしかありません。キャリアの選択肢や収入の多様性を重視する人にとっては、この副業禁止規定は大きなデメリットと感じられるでしょう。

民間企業とは異なる独自のルールや文化

市役所には、民間企業とは異なる独自のルールや組織文化が存在します。効率性やスピード感を重視する民間企業の働き方に慣れている人にとっては、戸惑う場面が多いかもしれません。

- 前例踏襲主義: 新しい取り組みを行う際、「過去に前例があるか」が重視される傾向があります。失敗を避けるため、既存のやり方を踏襲することが多く、変化のスピードが遅いと感じることがあります。

- 稟議(りんぎ)制度: 一つの物事を決定するために、担当者から係長、課長、部長へと、段階的に承認を得ていく「稟議」というプロセスが一般的です。関係各所への「根回し」も必要になることがあり、意思決定に時間がかかります。

- 議会対応: 市役所の業務は、市民の代表である議会のチェックを受けます。予算や条例の議決を得るための資料作成や、議員からの質問への答弁準備など、議会対応は非常に重要な業務であり、独特の緊張感と労力を伴います。

- 文書主義: 「何事も文書で残す」という文化が根付いています。口頭でのやり取りだけでなく、後々の証拠となるように、会議の議事録や業務の記録などを細かく作成・保管する必要があります。

これらの文化は、行政の公平性・正確性を担保するために必要な側面もありますが、民間企業のスピード感に慣れた人にとっては、非効率で堅苦しいと感じられる可能性があります。

市役所職員の給与・年収の目安

市役所への転職を考える上で、給与や年収は最も気になる要素の一つです。地方公務員の給与は、法律や条例に基づいて定められており、その水準は民間企業と比較しても遜色のない、安定したものであると言えます。

給与の根拠となるのが、総務省が毎年公表している「地方公務員給与実態調査」です。この調査結果を見ることで、市役所職員の給与水準の全体像を把握できます。

【令和4年度 地方公務員給与実態調査結果の概要】

(参照:総務省「令和4年地方公務員給与実態調査結果等の概要」)

- 一般行政職の平均給料月額: 315,038円

- 諸手当を含む平均給与月額: 401,372円

ここでの「給料」とは基本給のことで、「給与」は基本給に各種手当(扶養手当、住居手当、通勤手当など)を加えたものです。これに加えて、期末・勤勉手当(民間企業のボーナスに相当)が支給されます。

令和4年度の地方公務員(一般行政職)の期末・勤勉手当の平均支給月数は年間で約4.4ヶ月分でした。これを基に、単純計算で年収をシミュレーションしてみましょう。

年収モデルケース(一般行政職・平均)

- 平均給与月額 401,372円 × 12ヶ月 = 4,816,464円

- 平均給料月額 315,038円 × 4.4ヶ月(期末・勤勉手当) = 1,386,167円

- 想定年収: 4,816,464円 + 1,386,167円 = 約620万円

これはあくまで全地方公共団体の平均値です。実際の給与や年収は、勤務する自治体の規模、財政状況、地域手当の有無などによって大きく変動します。例えば、物価の高い大都市の市役所では、給与水準を調整するための「地域手当」が支給されるため、年収は高くなる傾向にあります。

また、社会人経験者採用で入庁した場合、民間企業での職務経験が一定の基準で換算され、初任給が決定されます。一般的に、職務内容の関連性や経験年数に応じて、新卒者よりも高い号俸(給料の等級)からスタートすることになります。具体的な換算基準は各自治体の条例で定められているため、志望する市役所の募集要項や人事委員会規則などを確認することが重要です。

年齢階層別の平均給与月額を見ると、年功序列で着実に給与が上昇していく様子がわかります。

| 年齢区分 | 平均給与月額(一般行政職) |

|---|---|

| 20~23歳 | 227,330円 |

| 28~31歳 | 288,095円 |

| 36~39歳 | 368,261円 |

| 44~47歳 | 425,728円 |

| 56~59歳 | 467,737円 |

| 参照:総務省「令和4年地方公務員給与実態調査」より作成 |

このように、市役所職員の給与は、長期的に安定した生活基盤を築く上で十分な水準にあると言えるでしょう。

市役所の社会人採用試験の概要

市役所の社会人採用試験は、自治体ごとに日程や内容が大きく異なります。そのため、転職活動を始めるにあたっては、まず試験の全体像を把握し、計画的に準備を進めることが重要です。

採用までの大まかな流れ

一般的な社会人採用試験は、以下の流れで進みます。志望する自治体の前年度の募集要項などを参考に、大まかなスケジュール感を掴んでおきましょう。

- 募集要項の公開(4月~8月頃): 自治体のウェブサイトなどで、その年度の採用試験に関する詳細(受験資格、試験日程、採用予定人数など)が発表されます。この段階で、自分が受験資格を満たしているか必ず確認しましょう。

- 申込受付(5月~9月頃): インターネットまたは郵送で出願します。申込時にエントリーシートや職務経歴書の提出を求められることが多いため、早めに準備を始めることが肝心です。

- 第1次試験(6月~10月頃): 筆記試験(教養試験やSPIなど)と、論文・作文試験が課されるのが一般的です。自治体によっては、この段階で集団討論や面接が行われる場合もあります。

- 第2次試験(7月~11月頃): 主に個別面接が行われます。複数回にわたって実施されることも多く、人物評価の比重が非常に高いです。職務経歴に基づいたプレゼンテーションを課す自治体もあります。

- 第3次試験(8月~12月頃): 役員クラスの職員による最終面接が行われる場合があります。

- 最終合格発表(8月~12月頃): 試験の全工程を終え、合格者が発表されます。

- 内定・採用(10月~翌年4月): 合格者には内定(内々定)の通知があり、意向確認が行われます。採用は、翌年の4月1日付となるのが一般的です。

年齢制限と受験資格

社会人採用試験の大きな特徴は、自治体によって年齢制限や求められる職務経験年数が多種多様であることです。

- 年齢制限: 上限を「35歳まで」「45歳まで」「59歳まで」と設定している自治体や、中には「年齢上限なし」としている自治体も存在します。自分の年齢が、志望する自治体の受験資格に合致するかを最初に確認する必要があります。

- 職務経験: 「民間企業等における職務経験を通算5年以上有する者」のように、具体的な経験年数を要件としているのが一般的です。この「職務経験」には、正社員だけでなく、契約社員や自営業としての経験を含めることができる場合もあります。詳細は募集要項で確認しましょう。

- その他: 募集する職種によっては、特定の資格(技術職における関連資格など)や居住要件(採用後にその市に居住することなど)が課される場合もあります。

これらの情報は、必ず志望する自治体の公式ウェブサイトで最新の募集要項を確認してください。

試験の難易度と倍率

市役所の社会人採用試験の難易度は、一概には言えません。しかし、一般的に採用予定人数が少ないため、倍率は数倍から、人気のある自治体では数十倍に達することも珍しくありません。

例えば、採用予定人数が「若干名(1~2名)」の枠に100人の応募があれば、倍率は50倍~100倍になります。一方で、一般枠(大卒程度)よりも筆記試験のハードルが低いことから「対策しやすい」と感じる人も多く、受験者層のレベルも様々です。

重要なのは、倍率の高さに一喜一憂するのではなく、求められる人物像(即戦力となる民間経験者)を正しく理解し、自身の経験やスキルを的確にアピールする準備をすることです。筆記試験で確実に基準点をクリアし、論文と面接で他の受験者と差別化を図ることが、合格への鍵となります。

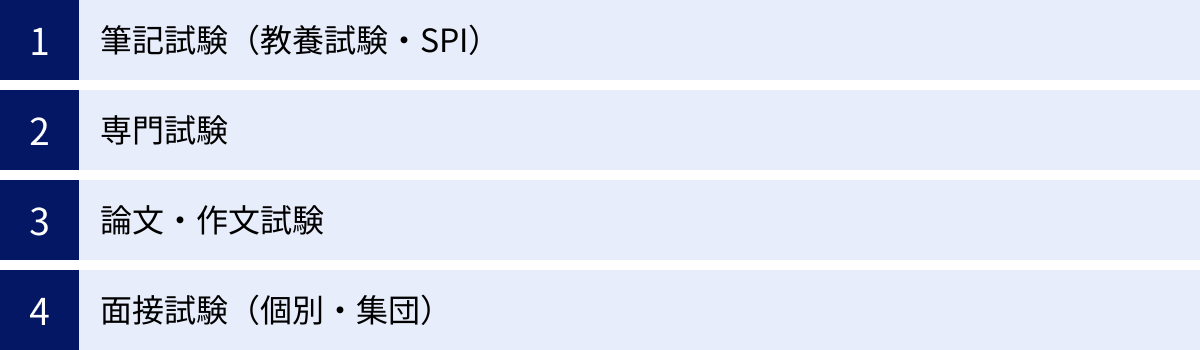

市役所の社会人採用試験の内容

市役所の社会人採用試験は、主に「筆記試験」「論文・作文試験」「面接試験」の3つの柱で構成されています。近年は特に、知識量よりも人物や経験を重視する傾向が強まっており、論文と面接の比重が非常に高くなっています。

筆記試験(教養試験・SPI)

第1次試験で課される筆記試験は、受験者の基礎的な学力や事務処理能力を測るものです。社会人採用枠では、働きながら対策する受験生の負担を軽減するため、従来の公務員試験とは異なる形式を採用する自治体が増えています。

- 従来型の教養試験: 「一般知識分野」(政治、経済、法律、日本史、世界史、地理、物理、化学など)と、「一般知能分野」(数的処理、文章理解、判断推理など)から幅広く出題されます。社会人採用では、一般知識分野の出題範囲を絞ったり、全体の難易度を下げたりする「簡易型」の教養試験が主流です。

- SPI(Synthetic Personality Inventory): リクルート社が提供する適性検査で、民間企業の採用で広く利用されています。「能力検査」(言語・非言語)と「性格検査」で構成され、短時間で多くの問題を処理する能力が問われます。公務員試験の専門的な対策が不要なため、民間企業からの転職者にとって受験のハードルが低いのが特徴です。

- SCOA(Sogo Career aptitude test for Officer’s Ability): SPIと同様に、民間企業でも利用される基礎能力検査です。言語、数理、論理、常識(社会・理科)、英語といった幅広い分野から出題され、知識と事務処理能力の両面が測られます。

自分が志望する自治体がどのタイプの筆記試験を課しているのかを早期に把握し、それに特化した対策を行うことが合格への第一歩です。

専門試験

専門試験は、法律、経済、行政、憲法、民法といった特定の専門分野の知識を問う記述式または多肢選択式の試験です。

社会人経験者採用の「事務職」では、専門試験を課さない自治体が大半です。これは、幅広い行政分野で活躍するゼネラリストを求めているため、特定の専門知識よりも、これまでの職務経験や課題解決能力を重視しているからです。

ただし、土木や建築といった「技術職」や、一部の「事務職(法律専門枠など)」では、専門試験が課される場合があります。技術職の場合は、それぞれの専門分野に関する知識が問われます。自分の受験する職種で専門試験の有無を必ず確認しましょう。

論文・作文試験

論文・作文試験は、社会人採用試験において合否を分ける極めて重要な科目です。単なる文章力だけでなく、論理的思考力、課題分析能力、そして行政への関心度などが総合的に評価されます。

- テーマ: 自治体が直面している具体的な課題(例:「本市の人口減少対策について、あなたの経験を活かしてどう貢献できるか」「本市のDXを推進するために、民間企業で得た知見をどう活用するか」)や、社会人としての経験に関するテーマ(例:「これまでの職務経験で最も困難だったことと、それをどう乗り越えたか」)が出題される傾向にあります。

- 評価のポイント:

- 課題の正確な理解: 出題の意図を正しく読み取っているか。

- 論理的な構成: 序論・本論・結論といった構成が明確で、説得力があるか。

- 具体性: 自身の職務経験を具体的に盛り込み、抽象的な精神論に終始していないか。

- 公務員としての視点: 住民や行政の立場を理解し、実現可能性のある提案ができているか。

民間企業での経験を、いかに自治体の課題解決に結びつけて語れるかが最大の鍵となります。

面接試験(個別・集団)

面接試験は、社会人採用において最も重視される選考段階です。筆記試験や論文では測れない、人柄、コミュニケーション能力、ストレス耐性、そして何よりも「本当にこの市役所で働く意欲があるのか」を総合的に判断されます。

- 個別面接: 受験者1名に対し、面接官2~3名で行う形式が最も一般的です。15分~30分程度の時間で、提出したエントリーシートや職務経歴書に基づいて、質問が深掘りされます。自治体によっては、2次、3次と複数回実施されます。

- 集団面接: 受験者数名が一度に面接を受ける形式です。他の受験者の発言を聞く姿勢や、限られた時間で簡潔に意見を述べる能力が見られます。

- 集団討論(グループディスカッション): 与えられたテーマについて、受験者5~8名程度のグループで討論し、結論を導き出す形式です。ここでは、リーダーシップや協調性、論理的思考力、傾聴力などが評価されます。司会役や書記役といった役割分担はありませんが、議論を建設的に進めるための貢献度が問われます。

いずれの形式においても、「なぜ公務員なのか」「なぜこの市役所なのか」「あなたの経験をどう活かせるのか」という3つの問いに、一貫性のある説得力を持った回答を準備しておくことが不可欠です。

市役所採用試験の筆記・論文対策

働きながら公務員試験の準備を進める社会人にとって、効率的な学習は不可欠です。ここでは、多くの自治体で課される筆記試験と論文試験に焦点を当て、具体的な対策方法を解説します。

筆記試験の対策方法

筆記試験は、主に1次試験で課される足切りの役割を担うことが多いです。満点を狙う必要はなく、確実に合格ラインを突破することを目標に、効率的な学習を心がけましょう。

出題範囲を把握して学習計画を立てる

対策を始める前に、必ず志望する自治体の過去の試験情報を確認し、どの形式(教養試験型かSPI型か)が出題されるのかを正確に把握しましょう。自治体のウェブサイトで前年度の試験案内を確認するのが最も確実です。

- SPI・SCOAの場合: 市販されているSPI3やSCOAの対策本を1~2冊購入します。これらの試験は、知識量よりも「慣れ」が重要です。特に非言語分野(計算問題や推論)は、解法のパターンを覚えれば短時間で正答率を上げられます。

- 教養試験の場合: 社会人採用では出題範囲が限定されていることが多いです。特に「数的処理(判断推理・数的推理・資料解釈)」と「文章理解(現代文・英文)」は、ほぼ全ての自治体で出題され、かつ配点が高いため、最優先で対策すべき科目です。これらの科目は学習効果が現れるまでに時間がかかるため、早期に着手しましょう。

一般知識分野(社会科学、自然科学、人文科学)は、出題範囲が広いため、深追いするのは非効率です。高校までに学習した基礎的な内容や、時事問題など、頻出テーマに絞って学習するのが賢明です。

学習計画を立てる際は、平日の通勤時間や昼休み、休日のまとまった時間など、自分の生活スタイルに合わせて無理のないスケジュールを組むことが継続の秘訣です。

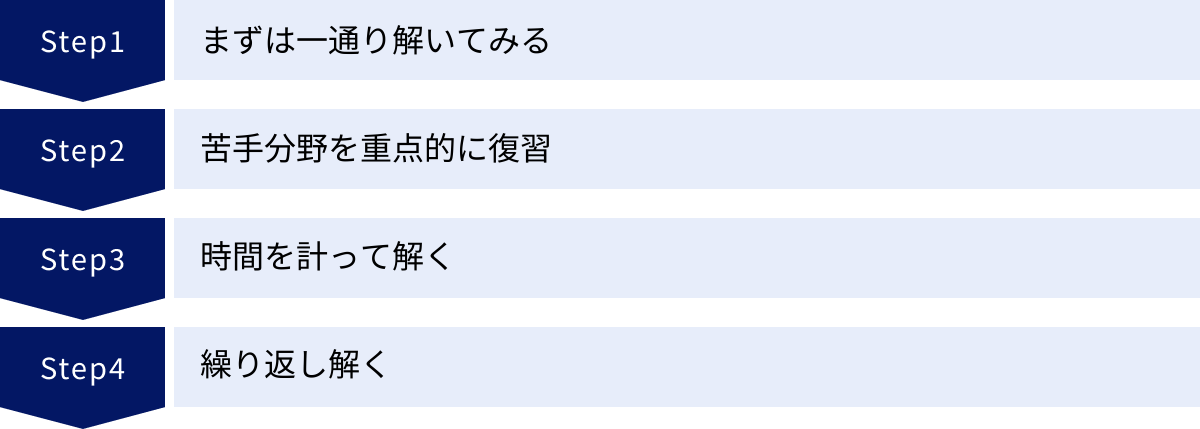

過去問や問題集を繰り返し解く

筆記試験対策の王道は、過去問やそれに準じた問題集を繰り返し解くことです。

- まずは一通り解いてみる: 最初に問題集を解き、自分の得意分野と苦手分野を把握します。

- 苦手分野を重点的に復習: 間違えた問題や理解が曖昧な分野は、解説をじっくり読み込み、解き方をインプットします。

- 時間を計って解く: 公務員試験は時間との勝負です。本番を想定し、1問あたりにかけられる時間を意識しながら解く練習を重ねましょう。

- 繰り返し解く: 同じ問題集を最低でも3周は繰り返しましょう。繰り返し解くことで、解法のパターンが身体に染みつき、解答スピードと正確性が向上します。

新しい問題集に次々と手を出すのではなく、一冊の問題集を完璧に仕上げる方が、結果的に知識が定着しやすくなります。

論文・作文試験の対策方法

論文試験は、付け焼き刃の対策では通用しません。日頃から自治体の課題に関心を持ち、自分の考えを文章にする訓練を積むことが重要です。

自治体の課題や頻出テーマを研究する

質の高い論文を書くためには、まずインプットが不可欠です。志望する自治体がどのような課題を抱え、どのような方向性を目指しているのかを徹底的に研究しましょう。

- 情報源:

- 総合計画: 自治体の最上位計画であり、今後10年程度のまちづくりの目標や施策が網羅されています。論文のネタの宝庫です。

- 広報誌・公式ウェブサイト・SNS: 最新の取り組みやイベント情報、市政ニュースが掲載されています。

- 市長の施政方針演説・記者会見: 市長がどのような課題に注目し、どのようなビジョンを持っているのかを直接知ることができます。

- 市議会の議事録: どのようなテーマが議論されているのか、リアルな課題を知ることができます。

これらの情報源から、「人口減少・少子高齢化」「防災・減災対策」「産業振興・観光」「DX推進」「環境問題」といった頻出テーマに関する知識を蓄え、それに対して自分ならどう貢献できるかを考える習慣をつけましょう。

実際に書いて第三者に添削してもらう

インプットした知識を、実際に文章としてアウトプットする練習が不可欠です。

- 構成を考える練習: まずは「序論(課題提起)→本論(原因分析→具体的な解決策の提案)→結論(まとめ・貢献への意欲)」という基本的な型をマスターしましょう。いきなり書き始めるのではなく、骨子となる構成メモを作成する癖をつけるのがおすすめです。

- 時間を計って書く: 試験時間は60分~90分が一般的です。この時間内に、指定された文字数(800字~1200字程度)を書き上げる練習を重ねます。

- 第三者による添削を受ける: 自分で書いた文章の欠点は、自分では気づきにくいものです。予備校の講師やハローワークのキャリアコンサルタント、信頼できる知人など、客観的な視点で添削してもらう機会を必ず設けましょう。「論理が飛躍していないか」「表現は分かりやすいか」「公務員としての視点が欠けていないか」「自身の経験が具体的に書かれているか」といった点をチェックしてもらうことで、文章の質は格段に向上します。

書く→添削→書き直す、というサイクルを繰り返すことが、合格レベルの論文を作成するための最短ルートです。

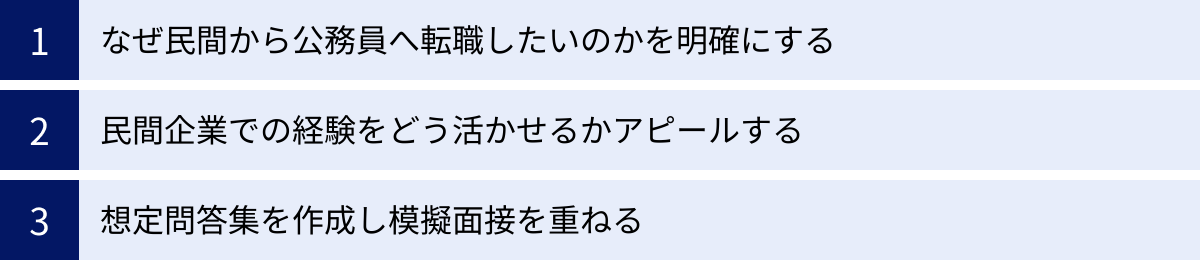

【最重要】市役所採用試験の面接対策

社会人採用試験において、面接は合否を最終的に決定づける最も重要なプロセスです。どんなに筆記試験の点数が良くても、面接での評価が低ければ合格はあり得ません。民間企業での豊富な経験という「素材」を、面接官に魅力的に伝えるための「調理法」を身につけることが不可欠です。

なぜ民間から公務員へ転職したいのかを明確にする

面接で必ず、そして最も深く問われるのが「志望動機」です。特に民間企業からの転職者に対しては、「なぜ安定していると言われる公務員に?」「今の仕事に不満があるのでは?」といった視点で厳しく質問されます。

ここで、「安定したいから」「残業が少ないから」といった本音をそのまま伝えてしまうと、間違いなく不合格になります。面接官が知りたいのは、あなたのキャリア観の変化と、それが公務という仕事にどう結びついているかです。

志望動機を構築する際のポイントは、「民間での経験を経たからこそ、公務員の仕事に魅力を感じた」というストーリーを語ることです。

- 具体例(営業職の場合): 「これまで、自社製品を売ることで顧客に貢献してきましたが、一企業の利益の範囲内での貢献に限界を感じるようになりました。一方で、地域のお祭りなどの活動に参加する中で、特定の個人や企業のためではなく、地域社会全体をより良くしていく仕事に、より大きなやりがいを感じるようになりました。営業で培った、多様な立場の方々の意見を調整し、目標達成に導くスキルは、住民と行政の架け橋となる市役所職員の仕事に必ず活かせると確信しています。」

このように、「①民間での経験と気づき」→「②公務の仕事への関心」→「③経験を活かせるという確信」という流れで、一貫性のあるポジティブな動機を組み立てましょう。そのためには、徹底した自己分析と、市役所の仕事への深い理解が不可欠です。

民間企業での経験をどう活かせるかアピールする

「あなたの経験を市役所でどう活かせますか?」という質問は、社会人採用面接の核となる部分です。ここで、抽象的な精神論(例:「粘り強さを活かして頑張ります」)を語るだけでは、全く評価されません。自身の経験を具体的なスキルに落とし込み、それを市役所の業務と結びつけて説明する必要があります。

【経験をアピールする際のフレームワーク(STARメソッド)】

- S (Situation): 状況: どのような職場で、どのような課題や目標があったか。

- T (Task): 役割: その状況で、あなたに与えられた役割や目標は何か。

- A (Action): 行動: 目標達成のために、あなたが具体的にとった行動は何か。

- R (Result): 結果: その行動によって、どのような成果(定量的・定性的な)が得られたか。

このフレームワークに沿って、自身の職務経験を整理してみましょう。

- 悪い例: 「コミュニケーション能力を活かして、住民対応に貢献したいです。」

- 良い例: 「(S)前職のIT企業で、顧客システムの導入プロジェクトのリーダーを務めていました。(T)当初、顧客の各部署から出てくる要望がバラバラで、プロジェクトが停滞するという課題がありました。(A)そこで私は、各部署のキーパーソンを集めた定例会を週に一度開催し、対立する意見も粘り強くヒアリングして調整を重ね、全部署が納得する仕様の優先順位を決定しました。(R)その結果、プロジェクトは納期内に完了し、顧客満足度も前年比で15%向上しました。この経験で培った『多様な利害関係者の意見を調整し、一つの目標に向かわせる力』は、市民、事業者、関係機関など、様々な立場の方々と連携して事業を進める市役所の業務で必ず活かせると考えています。」

このように、具体的なエピソードを交えて語ることで、あなたの能力に説得力とリアリティが生まれます。

想定問答集を作成し模擬面接を重ねる

面接本番で、緊張せずに自分の考えをスムーズに話すためには、周到な準備が不可欠です。

- 想定問答集の作成: まずは、頻出質問に対する自分なりの回答を文章で書き出してみましょう。

- 頻出質問リスト:

- 自己PRを1分でしてください。

- なぜ公務員、その中でも市役所職員なのですか?

- なぜ他の市ではなく、この市を志望するのですか?

- これまでの職務経歴を教えてください。

- 仕事で最も成功した経験と、失敗した経験は何ですか?

- 上司や同僚と意見が対立した時、どうしますか?

- ストレスをどのように解消していますか?

- 当市の課題は何だと思いますか?

- 併願状況を教えてください。

- 最後に何か質問はありますか?(逆質問)

- 頻出質問リスト:

- 声に出して話す練習: 作成した問答集を、ただ暗記するのではなく、自分の言葉で自然に話せるように、何度も声に出して練習します。キーワードだけを覚えておき、その場で文章を組み立てる練習が効果的です。

- 模擬面接の実施: 面接対策で最も効果的なのは、第三者と模擬面接を行うことです。自分では気づかない表情の硬さ、声のトーン、話の癖などを客観的に指摘してもらえます。ハローワークやジョブカフェ、公務員予備校などで実施している模擬面接サービスを積極的に活用しましょう。家族や友人に面接官役を頼むのも良い練習になります。

フィードバックを受けて改善する、というサイクルを繰り返すことで、自信を持って本番に臨むことができます。

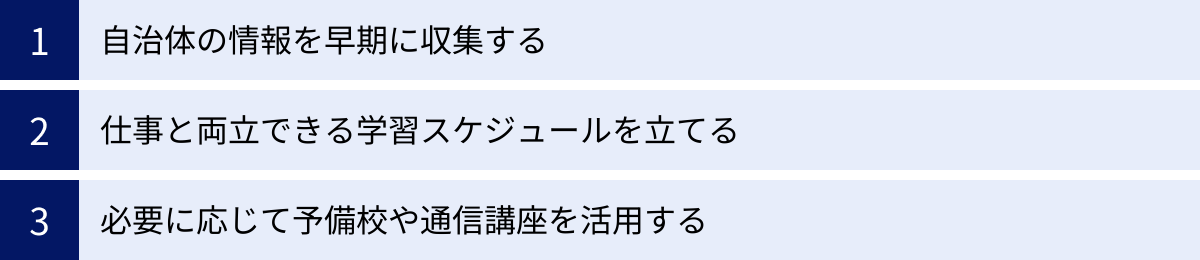

市役所への転職を成功させる3つのポイント

社会人が働きながら市役所への転職を成功させるためには、試験対策そのものに加えて、戦略的なアプローチが重要になります。ここでは、合格の可能性を最大限に高めるための3つのポイントを紹介します。

① 自治体の情報を早期に収集する

公務員試験は情報戦です。特に社会人採用は、自治体によって試験日程、試験科目、受験資格が大きく異なるため、いかに早く正確な情報を掴むかが合否を左右します。

- 前年度の募集要項を確認する: 多くの社会人は、春から夏にかけて募集要項が公開されてから準備を始めますが、それでは手遅れになる可能性があります。転職を考え始めたら、まず志望する自治体のウェブサイトで「前年度」の募集要項を確認しましょう。これにより、試験のおおまかなスケジュールや科目(SPIか教養試験か)、論文のテーマの傾向などを把握でき、早期から的を絞った対策を始めることができます。

- 複数の自治体をリストアップする: 「この市役所一本で!」と絞り込むのも良いですが、不合格だった場合のリスクを考えると、併願を検討するのが現実的です。居住地から通勤可能な範囲にある市役所や、自分の経験が活かせそうな独自の取り組みをしている市役所など、複数の選択肢をリストアップしておきましょう。ただし、それぞれの自治体の特徴や課題を研究する必要があるため、手当たり次第に受けるのではなく、3~5つ程度に絞るのがおすすめです。

- 説明会やセミナーに参加する: 自治体が主催する採用説明会や転職フェアは、ウェブサイトだけでは得られない生きた情報を得る絶好の機会です。現役職員から直接話を聞くことで、職場の雰囲気や仕事のやりがいを具体的にイメージできますし、質疑応答の時間で疑問点を解消することもできます。参加したという事実自体が、志望度の高さをアピールする材料にもなり得ます。

情報収集を制する者が、受験を制します。常にアンテナを高く張り、能動的に情報を集める姿勢が重要です。

② 仕事と両立できる学習スケジュールを立てる

社会人受験生にとって最大の壁は、限られた時間の中でいかに学習時間を確保し、継続するかです。無理な計画は挫折のもとです。自分の生活リズムに合わせた、現実的で継続可能な学習スケジュールを立てましょう。

- スキマ時間の徹底活用: 「平日は仕事で疲れて勉強できない」と考えるのではなく、日常に潜む「スキマ時間」を見つけて活用しましょう。

- 通勤時間: 電車の中は、参考書を読んだり、単語アプリを使ったりする絶好の学習時間です。

- 昼休み: 食事を早めに済ませ、残りの15~20分で問題集を1問解く、論文の構成を考えるなど、短時間でも集中して取り組めます。

- 始業前・終業後: カフェや会社の休憩室で30分だけ集中するなど、短時間でも毎日続けることが力になります。

- 学習内容のメリハリをつける: 平日は暗記科目や短時間で解ける問題を中心に、休日はまとまった時間を確保して、過去問演習や論文作成など、時間のかかる学習に取り組むといったように、メリハリをつけるのが効果的です。

- モチベーションの維持: 一人で学習を続けていると、孤独感や不安に苛まれることがあります。SNSで同じ目標を持つ仲間を見つけたり、定期的に模擬試験を受けて自分の成長を確認したりするなど、モチベーションを維持する工夫を取り入れましょう。また、「今週はここまで頑張ったら、週末は好きなことをする」といったように、自分にご褒美を用意するのも有効です。

完璧を目指すのではなく、まずは「毎日少しでも机に向かう」ことを目標に、学習を習慣化させることが成功への鍵です。

③ 必要に応じて予備校や通信講座を活用する

独学での対策に限界を感じたり、より効率的に学習を進めたいと考えたりした場合は、公務員予備校や通信講座の活用も有効な選択肢です。

- 予備校・通信講座のメリット:

- 効率的なカリキュラム: 試験のプロが作成した、合格への最短ルートを示すカリキュラムに沿って学習できるため、無駄がありません。

- 質の高い教材: 頻出ポイントが凝縮されたテキストや問題集が手に入ります。

- 専門家によるサポート: 独学では難しい「論文添削」や「模擬面接」といったサポートを受けられるのが最大のメリットです。客観的なフィードバックは、合格レベルに到達するために不可欠です。

- 最新の情報提供: 法改正や試験制度の変更といった最新情報を提供してもらえます。

- 選び方のポイント:

- 学習スタイル: 校舎に通学してライブ講義を受けたいか、自宅で好きな時間に動画で学習したいかなど、自分のライフスタイルに合った形式を選びましょう。

- サポート体制: 論文添削の回数や模擬面接の有無、質問対応の仕方など、サポート体制の充実度を確認しましょう。特に社会人採用コースが設置されているかは重要なチェックポイントです。

- 費用: 講座によって費用は大きく異なります。自分の予算と、得られるサービス内容を比較検討し、納得のいく選択をしましょう。

費用はかかりますが、時間をお金で買うという発想で、合格の可能性を高めるための投資と考えることもできます。無料相談や体験受講などを利用して、自分に合ったサービスを見つけましょう。

市役所への転職で有利になるスキルや資格

市役所の社会人採用では、即戦力性が求められます。必須ではありませんが、持っていると選考で有利に働く可能性のあるスキルや資格があります。これらは、あなたの市場価値を高め、他の受験者との差別化を図るための武器となり得ます。

転職で活かせるスキル・経験

特定の資格以上に、民間企業で培ったポータブルスキル(業種や職種を問わず活かせる能力)が重視されます。職務経歴書や面接で、これらのスキルを具体的なエピソードと共にアピールしましょう。

- コミュニケーション能力・調整能力: 市役所の仕事は、住民、事業者、関係機関など、多様な立場の人々と関わる場面が非常に多いです。相手の話を正確に理解する傾聴力、自分の考えを分かりやすく伝える説明力、利害が対立する関係者の間に入って合意形成を図る調整能力は、あらゆる部署で必須のスキルです。

- PCスキル(Word, Excel, PowerPoint): 文書作成(Word)、データ集計・分析(Excel)、プレゼンテーション資料作成(PowerPoint)は、日常業務で頻繁に使用します。特に、Excelの関数(VLOOKUP、IFなど)やピボットテーブルを使いこなせるスキルは、業務効率化に直結するため高く評価されます。

- マネジメント経験: 部下や後輩の指導・育成、チームの目標設定・進捗管理といったマネジメント経験は、将来の管理職候補として期待される材料になります。プロジェクトリーダーなどの経験も有効なアピールポイントです。

- 企画・マーケティング経験: 新規事業の企画立案、市場調査、プロモーション戦略の策定といった経験は、市の政策立案やシティプロモーション、観光振興などの分野で直接活かすことができます。課題を発見し、解決策を企画・実行する能力は非常に重宝されます。

- 語学力: 国際交流やインバウンド観光に力を入れている自治体では、英語や中国語などの語学力が高く評価されます。海外企業との折衝経験などもアピール材料になります。

取得しておくと有利な資格

資格そのものが合否を決定づけるわけではありませんが、専門性や学習意欲の客観的な証明として、アピール材料の一つになり得ます。

| 資格名 | 活かせる業務分野・アピールポイント |

|---|---|

| 日商簿記検定(2級以上) | 財政課や管財課など、市の財務・会計に関する部署で専門知識を活かせます。コスト意識の高さをアピールできます。 |

| TOEIC(730点以上が目安) | 国際交流、観光振興、海外企業誘致など、語学力が求められる部署で強みになります。グローバルな視点を持つ人材として評価されます。 |

| ITパスポート/基本情報技術者試験 | 市役所のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に貢献できる人材として期待されます。情報セキュリティに関する知識もアピールできます。 |

| 宅地建物取引士(宅建士) | 都市計画課、建築指導課、資産税課など、不動産に関する知識が必要な部署で専門性を発揮できます。法律知識の素養も示せます。 |

| 中小企業診断士 | 商工振興課などで、地元の中小企業に対する経営支援や創業サポートといった業務に直接活かせる高度な専門資格です。 |

| ファイナンシャル・プランニング技能士(FP) | 税務課や保険年金課などで、市民への説明や相談対応の際に、金融や社会保険に関する知識を活かせます。 |

重要なのは、資格を持っていること自体ではなく、「その資格取得を通じて得た知識やスキルを、市役所の業務でどのように活かしていきたいか」を具体的に語れることです。

市役所職員への転職に向いている人の特徴

市役所職員は、安定性や待遇の良さから人気の高い職業ですが、誰にでも向いているわけではありません。転職後に「思っていたのと違った」と後悔しないために、どのような人が市役所の仕事に適性があるのか、その特徴を見ていきましょう。

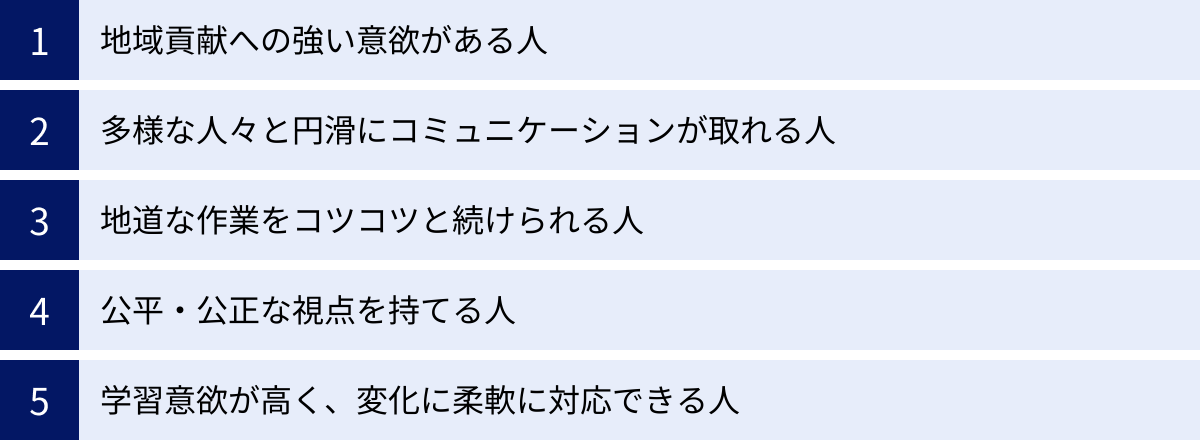

- 地域貢献への強い意欲がある人

「自分が住むまちを、もっと良くしたい」という純粋な想いは、市役所職員として働く上での最も重要な原動力です。利益追求ではなく、公共の福祉のために働くことにやりがいを感じられる人は、日々の業務に高いモチベーションで取り組むことができます。 - 多様な人々と円滑にコミュニケーションが取れる人

市役所の仕事は、様々な年齢、職業、価値観を持つ住民の方々と接する機会が絶えません。時には、厳しい意見やクレームを受けることもあります。どのような相手に対しても、誠実かつ丁寧に対応し、辛抱強く対話できるコミュニケーション能力は不可欠です。 - 地道な作業をコツコツと続けられる人

華やかな企画業務だけでなく、膨大な書類の処理やデータの入力、定型的な窓口業務など、地道で正確性が求められる仕事も数多くあります。目立たない作業であっても、それが市民生活を支えているという責任感を持ち、真面目にコツコツと取り組める人が向いています。 - 公平・公正な視点を持てる人

市役所職員は、特定の個人や団体に肩入れすることなく、常に公平・公正な立場で職務を遂行することが求められます。法律や条例といったルールを遵守し、私情を挟まずに客観的な判断ができる倫理観の高さが必要です。 - 学習意欲が高く、変化に柔軟に対応できる人

法律や制度は頻繁に改正され、社会情勢も常に変化しています。また、数年ごとの部署異動で、全く新しい分野の仕事を覚えなければなりません。常に新しい知識を学び続ける向上心と、未知の業務にも前向きに取り組める柔軟性がある人は、市役所で長く活躍できます。

これらの特徴に自分が当てはまるか、自己分析を通じてじっくりと考えてみることが、転職を成功させるための第一歩です。

市役所への転職に関するよくある質問

市役所への転職を検討する中で、多くの人が抱く疑問や不安があります。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめました。

国家公務員や県庁職員との違いは?

同じ地方公務員である県庁職員や、国家公務員と、市役所職員では、活躍するフィールドや仕事内容に違いがあります。

| 項目 | 市役所職員 | 県庁職員 | 国家公務員 |

|---|---|---|---|

| 仕事のフィールド | 市区町村内 | 都道府県内 | 日本全国・海外 |

| 主な業務内容 | 住民に最も身近な行政サービス(戸籍、福祉、税など)の提供 | 市町村をまたぐ広域的な業務、国と市町村との連絡調整、許認可業務など | 国全体の政策立案、法律の制定、外交、防衛など |

| 住民との距離感 | 非常に近い。直接対話する機会が最も多い。 | やや遠い。市町村や企業、団体が主なカウンターパート。 | 非常に遠い。国民全体が対象であり、直接関わる機会は限定的。 |

| 異動の範囲 | 原則としてその市区町村内(一部、他団体への派遣等あり) | 原則としてその都道府県内 | 全国・海外への転勤がある |

| 求められる視点 | ミクロな視点(地域住民一人ひとりの生活) | マクロな視点(都道府県全体の発展) | 国家レベルの視点(国益、国際関係) |

「住民一人ひとりの顔が見える距離で、地域に密着した仕事がしたい」と考えるなら市役所、「より広域的な視点で、地域の骨格づくりに関わりたい」と考えるなら県庁、「国の政策決定に関わり、日本全体を動かしたい」と考えるなら国家公務員が、それぞれ向いていると言えるでしょう。

文系・理系などの出身学部は影響する?

事務職(一般行政職)の採用において、出身学部が問われることは基本的にありません。 法律、経済、文学、教育、理工学など、多様なバックグラウンドを持つ職員が活躍しています。面接では、学部で何を学んだかよりも、その学びを通じてどのような能力を身につけ、それを仕事にどう活かしたいかを語れることの方が重要です。

むしろ、多様な専門性を持つ人材が集まることで、多角的な視点から行政課題に取り組めるため、様々な学部の出身者がいることは組織にとってプラスになります。

ただし、土木、建築、化学、電気といった技術職や、保健師、保育士といった専門職(資格免許職)については、関連する学部・学科を卒業していることや、特定の資格を保有していることが受験資格の要件となります。

未経験でも転職は可能?

「公務員としての実務経験」がないことは、全く問題ありません。そもそも「社会人経験者採用」という枠組み自体が、公務員未経験で、民間企業などでキャリアを積んできた人を対象としています。

面接官が知りたいのは、公務員の経験の有無ではなく、「あなたがこれまでの社会人経験で何を培ってきたのか」そして「その経験を、市役所という新しいフィールドでどのように活かしてくれるのか」という点です。

異業種での経験は、行政組織に新しい風を吹き込む貴重な財産と捉えられています。未経験であることを卑下する必要は全くありません。むしろ、民間企業で培ったコスト意識、スピード感、顧客視点といった感覚は、大きな強みになります。自信を持って、これまでのキャリアをアピールしましょう。

市役所転職におすすめの公務員予備校・通信講座5選

独学での対策に不安がある方や、効率的に学習を進めたい方にとって、予備校や通信講座は心強い味方です。ここでは、社会人経験者採用コースに定評のある主要なサービスを5つ紹介します。料金やコース内容は変更される可能性があるため、必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。

| 予備校・講座名 | 特徴 | 主なコース例(社会人向け) | 料金目安 |

|---|---|---|---|

| アガルートアカデミー | オンライン特化。手厚い面接・論文指導。合格時の全額返金制度あり。 | 地方上級・国家一般職カリキュラム | 約20万円~ |

| 資格の学校TAC | 業界最大手の一つ。豊富な実績と全国の校舎網。質の高い講師陣。 | 社会人経験者採用試験対策コース | 約15万円~ |

| LEC東京リーガルマインド | 長年の実績と情報量。担任講師制度による手厚いフォロー。 | 経験者採用専願コース | 約20万円~ |

| 資格の大原 | 専任講師制による一貫指導。オリジナル教材の分かりやすさに定評。 | 経験者採用試験合格コース | 約20万円~ |

| スタディング | スマホ・PCでの学習に特化。圧倒的な低価格。スキマ時間活用に最適。 | 公務員講座(市役所教養/SPI・SCOA) | 約5万円~ |

① アガルートアカデミー

オンラインに特化した資格予備校で、場所や時間を選ばずに学習できるのが大きな魅力です。特に、回数無制限の模擬面接や、手厚い論文添削など、人物試験対策が充実している点で社会人受験生から高い評価を得ています。また、合格すると受講料が全額返金されるという画期的な制度も、学習のモチベーションを高く維持する要因となっています。

(参照:アガルートアカデミー 公式サイト)

② 資格の学校TAC

公務員試験予備校の最大手の一つで、長年にわたる豊富な実績と情報量が強みです。全国に校舎があるため、通学してライブ講義を受けたい方にも、WebやDVDで学習したい方にも対応できます。社会人経験者採用に特化したコースも用意されており、民間経験を公務員試験でどうアピールするかのノウハウを効率的に学ぶことができます。

(参照:資格の学校TAC 公式サイト)

③ LEC東京リーガルマインド

TACと並ぶ公務員試験予備校の老舗です。圧倒的な情報量と、全国の自治体の試験傾向を分析した教材に定評があります。「担任講師制度」があり、学習の進捗相談から面接対策まで、一貫してサポートを受けられるのが特徴。論文や面接で重要となる、志望自治体の政策研究についても手厚いフォローが期待できます。

(参照:LEC東京リーガルマインド 公式サイト)

④ 資格の大原

「本気になったら大原」のキャッチフレーズで知られる資格予備校です。一人の専任講師が最後まで担当する「講師担任制」を採用しており、受講生一人ひとりに寄り添った指導が魅力です。分かりやすさを追求したオリジナル教材は、初学者でもスムーズに学習を進められるように工夫されています。通学・通信どちらも選択可能です。

(参照:資格の大原 公式サイト)

⑤ スタディング

スマートフォンやPCでの学習に完全特化した通信講座です。動画講義、テキスト、問題集のすべてがオンラインで完結するため、通勤時間などのスキマ時間を最大限に活用できます。最大の魅力は、校舎を持たないことで実現した圧倒的な低価格です。筆記試験対策は独学で進め、人物試験対策だけ予備校を利用したい、といった組み合わせも考えられます。まずは手軽に学習を始めたいという方におすすめです。

(参照:スタディング 公式サイト)

まとめ

市役所への転職は、民間企業で培った経験を活かし、地域社会に直接貢献できる、非常にやりがいのあるキャリアチェンジです。特に、人物・経験重視の「社会人経験者採用枠」は、転職を目指す社会人にとって大きなチャンスと言えます。

合格への道のりは決して平坦ではありませんが、成功の鍵は以下の3点に集約されます。

- 徹底した自己分析とキャリアの棚卸し: 自分がこれまで何を成し遂げ、どのようなスキルを身につけてきたのかを明確にし、それを市役所の仕事にどう結びつけられるかを語れるように準備すること。

- 早期からの情報収集と計画的な学習: 志望自治体の試験情報をいち早く入手し、仕事と両立できる無理のない学習計画を立て、継続すること。

- 最重要関門である人物試験への注力: なぜ公務員なのか、なぜこの市なのか、という問いに説得力のある答えを用意し、模擬面接や論文添削を通じて「伝える力」を磨き上げること。

民間企業での経験は、決して無駄にはなりません。むしろ、それこそがあなたの最大の武器です。本記事で解説した内容を参考に、自信を持って新たな一歩を踏み出してください。あなたの挑戦が、地域社会の未来を創る力となることを願っています。