同じ業界の競合他社へ転職することは、これまでの経験やスキルを直接活かせるため、キャリアアップの有効な選択肢の一つです。即戦力として期待され、年収アップも狙えるなど多くのメリットがある一方で、守秘義務や人間関係、企業文化の違いといった特有の課題やリスクも存在します。

同業他社への転職を成功させるためには、これらのメリットとデメリットを深く理解し、周到な準備を行うことが不可欠です。特に、採用担当者は「なぜ、数ある同業の中から自社を選んだのか」という点を厳しく見ています。これに明確に答えられなければ、内定を勝ち取ることは難しいでしょう。

この記事では、同業他社への転職を検討している方に向けて、企業側の本音から具体的な成功のポイント、採用担当者に響く志望動機の作り方、注意すべき法律上の義務まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、同業他社への転職活動を有利に進めるための知識とノウハウが身につき、自信を持って次のステップへ進めるようになります。

目次

同業他社への転職は実際どう?企業の本音と転職者の実情

同業他社への転職は、転職市場において珍しいことではありません。しかし、その裏側では、採用する企業側の期待と懸念、そして転職者自身が直面する現実があります。まずは、この実情を多角的に理解することが、転職成功への第一歩です。

企業は同業からの転職者をどう見ているか

企業が同業からの転職者に対して抱く感情は、期待と懸念が入り混じった複雑なものです。採用担当者は、候補者の能力や経験を評価する一方で、潜在的なリスクも慎重に見極めようとします。

【企業が抱く期待(ポジティブな視点)】

- 即戦力性への期待:

最大の期待は、何と言っても「即戦力」としてすぐに活躍してくれることです。業界特有のビジネスモデル、専門用語、商習慣、市場の動向などをすでに理解しているため、ゼロから教育する必要がありません。育成にかかる時間とコストを大幅に削減できる点は、企業にとって非常に大きな魅力です。入社後すぐにプロジェクトに参加し、成果を出してくれることを期待しています。 - 業界知識と専門スキルの活用:

候補者が前職で培った深い業界知識や高度な専門スキルは、企業の競争力を高める上で貴重な財産です。例えば、特定の技術に関する知見、規制や法律に関する知識、あるいは業界特有のマーケティング手法など、社内にはない新たな視点やノウハウを持ち込んでくれることを期待しています。 - 人脈の活用:

業界内で築き上げた人脈も、企業にとっては魅力的な要素です。新たな顧客やビジネスパートナーの開拓、サプライヤーとの関係強化など、候補者の人脈が事業拡大に貢献する可能性を期待しています。ただし、これは後述する引き抜きや情報漏洩のリスクと表裏一体であるため、企業側も慎重に見ています。

【企業が抱く懸念(ネガティブな視点)】

- 情報漏洩のリスク:

企業が最も警戒するのが、前職の機密情報の漏洩です。製品開発のノウハウ、顧客リスト、経営戦略といった情報が競合である自社に持ち込まれることは、倫理的にも法的にも大きな問題となります。面接の段階で前職の内部情報を安易に話す候補者は、コンプライアンス意識が低いと判断され、即座に不採用となる可能性が高いでしょう。 - 前職のやり方への固執:

「前の会社ではこうだった」という考えに固執し、新しい環境やルールに順応できないのではないか、という懸念も抱いています。業界は同じでも、企業文化や業務プロセスは一社一社異なります。これまでのやり方を押し通そうとする姿勢は、チームの和を乱し、生産性を低下させる原因になりかねません。 - カルチャーフィット:

企業文化や社風への適応力も重要な評価ポイントです。例えば、スピード感を重視するベンチャー企業と、慎重な意思決定を重んじる大企業とでは、働き方が大きく異なります。スキルや経験が申し分なくても、自社のカルチャーに合わないと判断されれば、採用が見送られることがあります。 - 退職理由への疑念:

「なぜ前の会社を辞めるのか」という理由も厳しく見られます。もし退職理由が人間関係のトラブルや待遇への不満といったネガティブなものであれば、「うちの会社に来ても、同じような問題を起こすのではないか」と懸念されます。

このように、企業は同業からの転職者を、単なるスキルセットだけでなく、コンプライアンス意識や順応性、人間性といった多角的な視点から評価しています。

同業他社への転職はバレる?

結論から言うと、同業他社への転職活動は、遅かれ早かれ在籍中の会社に知られる可能性が非常に高いです。そのため、「バレないようにこっそり進める」という考えは捨て、「バレることを前提に行動する」のが賢明です。

なぜバレやすいのか、その理由はいくつか考えられます。

- 業界が狭い:

特に専門性の高い業界では、人の出入りが限られており、「誰がどこの会社にいる」という情報が自然と耳に入ってきやすいものです。経営層やキーパーソン同士が知り合いであることも珍しくありません。 - 取引先や共通の知人経由:

顧客や協力会社など、社外の人間関係を通じて情報が伝わることがあります。例えば、転職先の担当者と現職の取引先が偶然知り合いで、世間話から転職活動の事実が漏れるといったケースです。 - SNSでの活動:

LinkedInなどのビジネスSNSで転職先の社員と繋がったり、「いいね」をしたりするだけでも、同僚に見られる可能性があります。安易なオンラインでの活動は、転職活動が露見するきっかけになり得ます。 - 転職エージェント:

信頼できる転職エージェントは情報を漏洩しませんが、業界に特化したエージェントの場合、現職の企業とも取引がある可能性は否定できません。偶然情報が伝わるリスクはゼロではないと認識しておくべきです。

重要なのは、バレること自体を恐れるのではなく、バレた時に非難されないような誠実な行動を心がけることです。在籍中の業務をおろそかにせず、最後まで責任を持ってやり遂げる姿勢が、円満な退職とスムーズな転職に繋がります。

在籍中の会社に伝える適切なタイミング

退職の意思を会社に伝えるタイミングは、円満退職を実現するための極めて重要な要素です。早すぎても遅すぎても、トラブルの原因になりかねません。

【基本的なタイミング】

- 就業規則の確認が最優先:

まず最初に確認すべきは、自社の就業規則です。多くの企業では、「退職を希望する場合は、退職希望日の1ヶ月前までに申し出ること」といった規定が設けられています。法的には、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申し入れから2週間で退職できるとされていますが(民法第627条第1項)、業務の引き継ぎなどを考慮し、就業規則に従うのが社会人としてのマナーです。 - 退職希望日の1.5ヶ月~2ヶ月前が一般的:

就業規則で1ヶ月前と定められていても、後任者の選定や業務の引き継ぎには相応の時間が必要です。余裕を持って、退職希望日の1.5ヶ月から2ヶ月前には、直属の上司に伝えるのが理想的です。特に役職に就いている場合や、専門性の高い業務を担当している場合は、3ヶ月前など、さらに早めの相談が望ましいでしょう。

【伝える順番と注意点】

- 最初に伝える相手は「直属の上司」:

退職の意思を最初に伝えるべき相手は、必ず直属の上司です。同僚や先輩、ましてや他部署の人に先に話してしまうと、上司が噂であなたの退職を知ることになり、心証を著しく損ないます。これは絶対に避けるべきです。 - アポイントを取って伝える:

「ご相談したいことがありますので、少々お時間をいただけますでしょうか」と、会議室など他の人に聞かれない場所で話す時間をもらいましょう。立ち話やチャットで伝えるのはマナー違反です。 - 強い引き止めへの対処:

同業他社への転職の場合、特に強い引き止めに遭う可能性があります。「待遇を改善する」「希望の部署に異動させる」といったカウンターオファーを提示されることもありますが、一度決意した以上、明確かつ揺るがない態度で退職の意思を伝えることが重要です。感謝の気持ちを伝えつつも、「自分の将来を考え、熟慮した上での決断です」と、丁寧にお断りしましょう。 - 退職理由はポジティブに:

上司に伝える退職理由は、たとえ本音が不満であっても、建前上は「新たな環境で挑戦したい」「〇〇のスキルを専門的に高めたい」といった前向きな内容に変換して伝えるのが円満退職のコツです。会社の批判や人間関係の不満を口にしても、何も良いことはありません。

退職を伝える瞬間は緊張するものですが、誠実な態度で筋道を通せば、多くの場合は理解を得られます。立つ鳥跡を濁さずの精神で、最後まで責任ある行動を心がけましょう。

同業他社へ転職する5つのメリット

同業他社への転職は、多くのビジネスパーソンにとって魅力的なキャリアパスです。これまでのキャリアで蓄積した資産を最大限に活用できるため、未経験の業界へ飛び込むのとは異なる、確かなメリットが存在します。ここでは、その代表的な5つのメリットを詳しく解説します。

① 即戦力として活躍しやすい

同業他社への転職における最大のメリットは、何と言っても「即戦力」として短期間で成果を出せる可能性が高いことです。これは、転職者本人にとっても、採用する企業にとっても大きな価値を持ちます。

未経験の業界への転職では、まず業界特有の専門用語やビジネスモデル、市場構造、主要なプレイヤーなどを一から学ぶ必要があります。業務に慣れるまでに数ヶ月、あるいは一年以上かかることも珍しくありません。このキャッチアップ期間は、成果を出せないもどかしさや、周囲に追いつかなければならないというプレッシャーを感じやすい時期でもあります。

しかし、同業他社への転職であれば、これらの基礎知識はすでに身についています。例えば、IT業界の営業職であれば、「SaaS」「MRR」「チャーンレート」といった基本的な用語の意味や重要性を理解しているため、入社初日の会議からでも議論の内容を把握できます。製造業の品質管理担当者であれば、業界標準の品質基準や測定方法、関連法規などを知っているため、すぐに現場の課題特定に着手できるでしょう。

このように、オンボーディング(新入社員の受け入れ・定着プロセス)にかかる時間が圧倒的に短く、スムーズに業務へ移行できるため、入社後すぐに具体的な成果を出すことが可能です。これは、自身の市場価値を早期に証明することに繋がり、新しい職場での自信と信頼を確立する上で非常に有利に働きます。企業側から見ても、教育コストを抑えつつ、いち早く戦力化できる人材は極めて魅力的です。

② 業界知識やスキルを活かせる

同業他社への転職は、これまで培ってきた知識やスキルを無駄にすることなく、さらに深化させ、発展させられる絶好の機会です。キャリアの一貫性を保ちながら、専門性を高めていくことができます。

例えば、金融業界で特定の金融商品の分析を担当してきたアナリストが、同じ金融業界の別の会社に転職する場合を考えてみましょう。彼は、金融市場の動向を読み解く分析スキル、関連法規に関する知識、そして特定の商品に関する深い知見をそのまま新しい職場で活用できます。転職先が異なる商品ラインナップや顧客層を持っていれば、既存のスキルを応用し、新たな領域へと専門性を広げることも可能です。

これは、キャリアの「リセット」ではなく「アップグレード」と言えます。これまで積み上げてきた経験が土台となり、その上に新たな知識やスキルを積み重ねていくことができます。スキルの陳腐化を防ぎ、常に業界の最前線で活躍し続けるための有効な戦略です。

また、転職市場においても、一貫したキャリアは高く評価されます。特定の分野で専門性を磨き続けてきた人材は、「その道のプロ」として認識され、より重要なポジションや難易度の高いプロジェクトを任されるチャンスが増えるでしょう。

③ 業務内容のミスマッチが少ない

「入社前に聞いていた話と、実際の仕事内容が全然違った」という業務内容のミスマッチは、早期離職の大きな原因の一つです。特に、異業種への転職では、仕事のイメージが先行し、現実とのギャップに苦しむケースが少なくありません。

その点、同業他社への転職は、業務内容に対する理解度が深いため、入社後のミスマッチが起こりにくいという大きなメリットがあります。例えば、広告代理店のプランナーであれば、クライアントへのヒアリングから企画立案、プレゼンテーション、効果測定までの一連の業務フローをすでに経験しています。転職先の会社で担当するクライアントや扱う商材が変わったとしても、仕事の進め方や求められる基本的なスキルセットは共通していることが多いです。

そのため、面接の段階でも、より具体的で的を射た質問ができます。「御社では、プロジェクトの進行管理にどのようなツールを使用していますか?」「新規クライアントへのアプローチは、インバウンドとアウトバウンドのどちらに重点を置いていますか?」といった踏み込んだ質問を通じて、入社後の働き方を具体的にイメージすることが可能です。

このように、仕事内容の解像度が高い状態で転職活動を進められるため、「こんなはずではなかった」という不本意な結果を避けやすくなります。これは、長期的なキャリアを築いていく上で、非常に重要な安心材料と言えるでしょう。

④ 経験を評価され年収アップが期待できる

同業他社での実務経験と実績は、年収交渉において非常に強力な武器となります。企業は即戦力として活躍できる人材を確保するために、相応の対価を支払う用意があるからです。

未経験者の採用では、ポテンシャルや将来性を見込んで投資的な意味合いで給与が決定されます。一方、同業からの経験者の場合は、その人が入社後にもたらしてくれるであろう具体的な利益や貢献度を算出し、給与額に反映させます。

例えば、前職で年間売上目標を5年連続で120%達成した営業担当者や、コスト削減プロジェクトを主導して年間数百万円の経費削減に成功した企画担当者など、具体的な数値で示せる実績があれば、それは客観的な評価指標となり、強い交渉材料になります。

実際に、多くの転職成功者が、同業他社への転職を機に年収アップを実現しています。もちろん、必ずしも年収が上がるとは限りませんが、これまでの経験が正当に評価され、より高い報酬を得られる可能性は、異業種転職に比べて格段に高いと言えるでしょう。

年収交渉を成功させるためには、自身の市場価値を客観的に把握し、具体的な実績に基づいて希望年収の根拠を論理的に説明することが重要です。

⑤ これまでの人脈を活用できる

業界でのキャリアが長ければ長いほど、顧客、パートナー企業、サプライヤー、さらには業界団体の関係者など、多くの人脈が形成されているはずです。これらの人脈は、無形の資産であり、同業他社への転職において大きな強みとなり得ます。

新しい職場に移った後も、これらの人脈は様々な形で役立ちます。例えば、前職で良好な関係を築いていた顧客が、あなたの転職を知って新たな取引先となってくれるかもしれません。あるいは、信頼できる協力会社の担当者を知っていれば、新しいプロジェクトをスムーズに立ち上げるための助けとなるでしょう。

ただし、人脈の活用には細心の注意が必要です。最も警戒すべきは、前職の顧客をごっそり引き抜くような行為です。これは、前職の会社に対する背信行為と見なされ、場合によっては損害賠償請求などの法的なトラブルに発展する可能性があります。競業避止義務や守秘義務に違反しない範囲で、誠実に行動することが大前提です。

あくまでも、これまでの関係性を活かして「新たなビジネスチャンスを創出する」というスタンスが重要です。倫理観を持って人脈を活用することで、転職先でのスタートダッシュを成功させ、早期に会社へ貢献することが可能になります。

同業他社への転職で注意すべき7つのデメリット

同業他社への転職はメリットが多い一方で、特有のリスクや注意点も存在します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じておかなければ、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。ここでは、特に注意すべき7つのデメリットについて詳しく解説します。

① 守秘義務や競業避止義務に違反するリスク

これが同業他社への転職における最大のリスクであり、最も注意すべき点です。多くの企業では、従業員に対して、在職中および退職後の守秘義務や競業避止義務に関する誓約書への署名を求めています。

- 守秘義務: 在職中に知り得た会社の技術情報、営業秘密、顧客情報、人事情報などを、許可なく外部に漏らしてはならないという義務です。これは退職後も継続するのが一般的です。転職先の面接や業務中に、安易に前職の内部情報を話すことは、この義務に違反する可能性があります。

- 競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ): 従業員が退職後、一定期間、競合する企業に就職したり、自ら競合する事業を立ち上げたりすることを禁止する義務です。すべての競業避止義務契約が法的に有効なわけではありませんが、有効と判断された場合、違反すると損害賠償を請求されるなどの深刻な事態に発展する恐れがあります。

これらの義務に違反してしまうと、転職先での信頼を失うだけでなく、前職の会社から訴訟を起こされるリスクさえあります。転職活動を始める前に、必ず入社時に署名した誓約書や就業規則の内容を確認し、自分がどのような義務を負っているのかを正確に把握しておく必要があります。

② 前職のやり方に固執してしまう可能性

「前の会社では、この業務はこう進めていました」「このやり方の方が効率的です」といった発言は、同業他社からの転職者が陥りがちな罠の一つです。経験者であるという自負が、かえって新しい環境への適応を妨げる原因となることがあります。

業界は同じでも、企業によって仕事の進め方、使用するツール、意思決定のプロセス、評価基準は全く異なります。前職での成功体験が、新しい職場では通用しない、あるいは「やり方を押し付ける人」というネガティブな印象を与えてしまうことも少なくありません。

この問題を避けるためには、「アンラーン(Unlearn)」、つまり一度学んだ知識やスキルを意識的に手放し、新しいことを学ぶ姿勢が不可欠です。「郷に入っては郷に従え」の精神で、まずは新しい職場のやり方を謙虚に学び、理解することから始めるべきです。その上で、自分の経験を活かして改善提案を行うのであれば、それは歓迎されるでしょう。自分のやり方に固執するのではなく、柔軟性を持って適応していく姿勢が求められます。

③ 企業文化や社風の違いに戸戸惑うことがある

同じ業界であっても、企業文化や社風は千差万別です。この「見えない違い」が、想像以上に大きなストレスとなることがあります。

例えば、以下のような違いが考えられます。

- 意思決定のスピード: トップダウンで迅速に物事が決まる会社もあれば、関係各所の合意形成を重視し、時間をかけて慎重に進める会社もあります。

- コミュニケーションスタイル: チャットツールでのフランクなやり取りが中心の会社もあれば、対面での会議や形式を重んじたメールでの報告が求められる会社もあります。

- 評価制度: 個人の成果を重視する実力主義の会社もあれば、チームとしての協調性やプロセスを評価する会社もあります。

- リスクへの考え方: 積極的に新しいことに挑戦し、失敗を許容する文化の会社もあれば、失敗を極端に恐れ、前例踏襲を重んじる文化の会社もあります。

こうした文化の違いに適応できないと、「何となく働きづらい」「評価されない」といった不満が募り、再び転職を考えることにもなりかねません。スキルや業務内容だけでなく、企業文化が自分に合うかどうかを、企業研究や面接を通じて慎重に見極めることが極めて重要です。

④ 人間関係を一から築く必要がある

これはどの転職にも共通することですが、同業他社への転職では、少し特殊な側面が加わることがあります。それは、「あの競合の〇〇社から来た人」というレッテルを貼られてしまう可能性です。

周囲の同僚は、あなたに対して期待と同時に、ある種の警戒心を持っているかもしれません。「どんな情報を持っているんだろう」「うちの会社のやり方を批判するんじゃないか」といった目で見られることも考えられます。

このような状況で信頼関係を築くためには、自分から積極的にコミュニケーションを取り、相手を尊重する姿勢を見せることが大切です。ランチに誘ったり、相手の仕事に関心を持って質問したりと、地道な努力が求められます。前職の話は、聞かれない限りは控えめにし、まずは新しい職場のメンバーとして認められることに集中しましょう。一から人間関係を構築する労力は、想像以上に大きいものです。

⑤ 退職交渉が難航する場合がある

競合他社への転職は、会社にとって重要な人材とノウハウがライバル企業に流出することを意味します。そのため、退職交渉が通常よりも難航するケースが少なくありません。

上司や役員から、「恩を仇で返すのか」「業界のルール違反だ」といった感情的な言葉を投げかけられたり、強い引き止めに遭ったりすることがあります。また、有給休暇の消化を認めない、あるいは嫌がらせのような対応をされるといったトラブルに発展する可能性もゼロではありません。

こうした事態を避けるためには、法的な知識を身につけておくとともに、最後まで誠実な態度で対応することが重要です。退職理由はあくまで前向きなものとし、感謝の気持ちを伝える。そして、引き継ぎは誰が見ても完璧だと言えるレベルまで徹底的に行う。こうした姿勢が、円満退職への道を開きます。

⑥ 情報漏洩を疑われることがある

あなた自身にそのつもりがなくても、転職先で「情報漏洩をしているのではないか」と疑いの目を向けられるリスクがあります。

例えば、転職先で新しい企画を提案した際に、そのアイデアが前職の未公開プロジェクトと類似していた場合、「前職の情報を持ち出したのではないか」と疑念を抱かれるかもしれません。また、何気ない会話の中で前職の業績や内部事情に触れただけでも、コンプライアンス意識を問われる可能性があります。

このような疑いを避けるためには、前職に関する情報の取り扱いには最大限の注意を払う必要があります。特に、顧客情報や技術データといった機密性の高い情報については、頭の中にある知識であっても、転職先で開示することは絶対に避けるべきです。常に「見られている」という意識を持ち、クリーンな働き方を徹底することが、自身の身を守ることに繋がります。

⑦ 採用のハードルが高くなるケースも

即戦力として期待される反面、同業他社からの転職者に対する採用のハードルは、かえって高くなることがあります。採用担当者は、「なぜ、他の会社ではなく、うちの会社でなければならないのか?」という問いを、異業種からの転職者以上にシビアに投げかけてきます。

「今の会社の待遇に不満があるから」「人間関係が嫌になったから」といった後ろ向きな理由では、まず通用しません。「それなら、うちの会社でも同じ不満を持つのではないか」と思われてしまうからです。

求められるのは、その企業独自の強みやビジョン、事業戦略に深く共感し、「自分のスキルをこの会社で活かして、このように貢献したい」という、具体的で説得力のある志望動機です。競合他社との違いを明確に理解し、その上で「この会社で働きたい」という強い意志を示すことができなければ、採用には至らないでしょう。

同業他社への転職を成功させるためのポイント

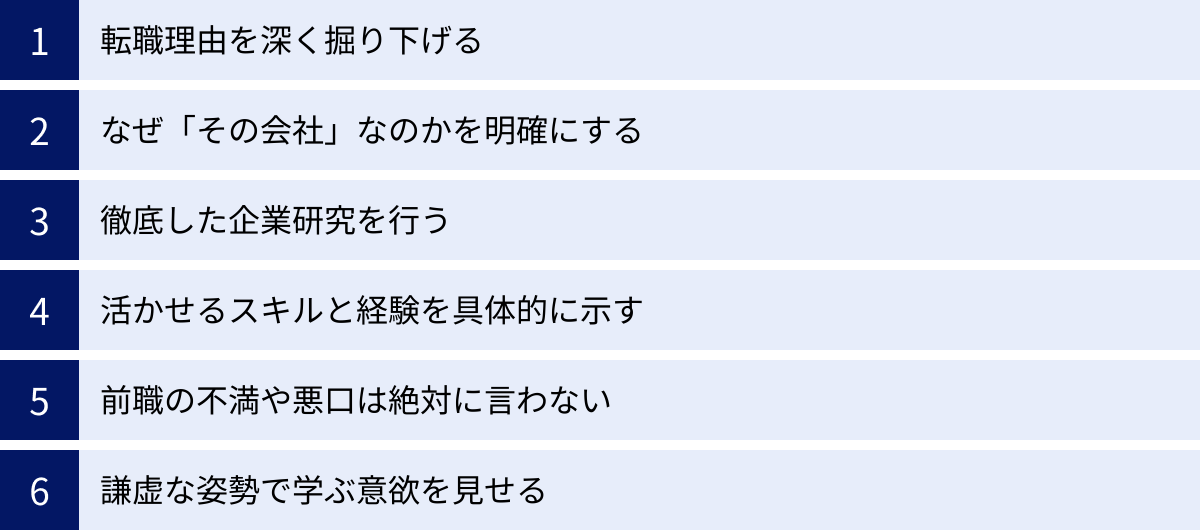

同業他社への転職には特有の難しさがありますが、ポイントを押さえて準備を進めれば、成功の確率は格段に高まります。採用担当者の懸念を払拭し、熱意と貢献意欲を効果的に伝えるための6つの重要なポイントを解説します。

転職理由を深く掘り下げる

同業他社への転職において、面接官が最も知りたいことの一つが「転職理由」です。ここで浅い答えしかできないと、「今の会社から逃げたいだけではないか」という印象を与えてしまいます。まずは自分自身と向き合い、転職理由を徹底的に掘り下げることが全てのスタート地点となります。

多くの人の本音の転職理由は、給与、労働時間、人間関係、評価への不満といったネガティブなものであることが多いでしょう。しかし、それをそのまま伝えるのは得策ではありません。重要なのは、そのネガティブな感情の根源にある「本来実現したかったこと」を特定し、それをポジティブな転職動機へと転換することです。

【ネガティブ理由からポジティブ動機への転換例】

- ネガティブ: 給料が低くて正当に評価されていない。

- 掘り下げ: なぜ評価されていないと感じる? → 年功序列で、成果を出しても給与に反映されないから。

- ポジティブ転換: 年齢や社歴に関係なく、成果が正当に評価される環境に身を置き、自身の市場価値を高めながら、より大きな貢献をしたい。

- ネガティブ: 上司と合わず、自分の意見が全く通らない。

- 掘り下げ: なぜ意見が通らない? → トップダウンの文化で、ボトムアップの提案が歓迎されないから。

- ポジティブ転換: 現場の意見を尊重し、チームで議論しながらより良いものを創り上げていく文化を持つ企業で、主体的に課題解決に取り組みたい。

- ネガティブ: 残業が多くてプライベートの時間がない。

- 掘り下げ: なぜ残業が多い? → 非効率な業務プロセスや、昔ながらの慣習が残っているから。

- ポジティブ転換: 業務効率化やDXを推進し、生産性を高めることに注力している企業で、限られた時間の中で最大限の成果を出す働き方を実現したい。

このように自己分析を深めることで、一貫性のある、説得力を持った転職軸が生まれます。この軸が、後の企業選びや志望動機の作成において、強力な羅針盤となります。

なぜ「その会社」なのかを明確にする

同業他社への転職で必ず問われるのが、「なぜ競合であるA社やB社ではなく、うちの会社なのですか?」という質問です。これに答えられないと、志望度が低いと見なされてしまいます。

「給料が高いから」「家から近いから」といった条件面だけでは不十分です。その企業が持つ独自の魅力を見つけ出し、自分の転職理由と結びつけて語ることが求められます。

そのためには、徹底した企業分析が欠かせません。以下の観点から、応募先企業と他の競合他社との違いを洗い出してみましょう。

- 事業戦略・ビジョン: 中期経営計画やトップメッセージから、会社がどこへ向かおうとしているのかを読み解く。

- 製品・サービス: 主力製品やサービスの特徴、強み、ターゲット顧客はどこか。他社製品と何が違うのか。

- 技術・開発力: 特許情報や技術ブログ、エンジニアの登壇資料などから、技術的な優位性を探る。

- マーケティング・ブランディング: どのような顧客体験を提供しようとしているか。どのようなブランドイメージを築こうとしているか。

- 企業文化・社風: 社員インタビューやブログ、SNSなどから、社員の働き方や価値観を感じ取る。

- 市場でのポジション: 業界のリーダーなのか、特定のニッチ市場に強みを持つのか、新たな挑戦者なのか。

これらの分析を通じて、「貴社の〇〇というビジョンに強く共感した」「他社にはない△△という技術に将来性を感じ、自分のスキルを活かしたいと考えた」といった、その会社でなければならない、自分だけの理由を構築しましょう。

徹底した企業研究を行う

「なぜその会社なのか」を明確にするためには、表面的な情報だけでなく、深く掘り下げた企業研究が不可欠です。以下のような情報源を多角的に活用し、企業の全体像を掴みましょう。

| 情報源の種類 | 確認すべきポイント |

|---|---|

| 公式サイト | 企業理念、事業内容、製品・サービス情報、ニュースリリース、IR情報(株主向け情報) |

| 採用サイト | 求める人物像、社員インタビュー、キャリアパス、福利厚生 |

| 中期経営計画・統合報告書 | 会社の将来的な方向性、事業戦略、財務状況、サステナビリティへの取り組み |

| 業界ニュース・専門誌 | 業界内での企業の立ち位置、最近の動向、競合との比較 |

| 技術ブログ・イベント登壇資料 | 現場の技術レベル、開発文化、取り組んでいる課題 |

| SNS(X, Facebook, LinkedIn 등) | 企業としての情報発信のスタイル、社員の雰囲気(参考程度) |

| 転職エージェントからの情報 | 非公開の内部情報(社風、部署の雰囲気、過去の面接傾向など) |

特に、上場企業であればIR情報(特に「決算説明会資料」や「中期経営計画」)は必読です。会社の現状の課題や、今後どの分野に投資していくのかが具体的に書かれており、志望動機や自己PRを考える上で非常に有力な情報源となります。

活かせるスキルと経験を具体的に示す

同業からの転職者に対して、企業は即戦力としての活躍を期待しています。その期待に応えられることを示すためには、自分のスキルや経験を抽象的に語るのではなく、具体的なエピソードや数値を交えてアピールすることが極めて重要です。

【アピールの悪い例】

「営業として、コミュニケーション能力を活かして売上に貢献してきました。」

→ これでは、何がどうすごいのか全く伝わりません。

【アピールの良い例】

「前職では、法人向けSaaSの新規開拓営業を担当しておりました。特に、顧客の潜在的な課題を深掘りするヒアリング力を強みとしています。ある中堅製造業のお客様に対しては、当初ご要望のなかった業務効率化ツールも合わせて提案することで、クロスセルに成功し、単独での契約に比べて1.5倍の受注額を達成しました。この経験で培った課題発見力と提案力は、より高単価なソリューションを提供されている貴社においても、必ずや貢献できるものと考えております。」

このように、「どのような状況で(Situation)」「どのような役割を担い(Task)」「どのように行動し(Action)」「どのような結果を出したか(Result)」というSTARメソッドを意識して話すことで、あなたの能力が具体的かつ客観的に伝わり、採用担当者はあなたが入社後に活躍する姿を鮮明にイメージできます。

前職の不満や悪口は絶対に言わない

面接の場や履歴書で、前職の会社や上司、同僚に対する不満や悪口を口にすることは、百害あって一利なしです。たとえそれが事実であったとしても、絶対に避けるべきです。

なぜなら、採用担当者はあなたの話を聞いて、以下のように感じるからです。

- 「他責にする傾向がある人だな」

- 「環境適応能力が低いのかもしれない」

- 「うちの会社に入っても、また不満を言って辞めるのではないか」

- 「守秘義務を守れない、信頼できない人物だ」

退職理由は、あくまで「前向きな挑戦のため」という一貫したストーリーで語りましょう。前述の「転職理由を深く掘り下げる」で整理したポジティブな動機を伝えることで、建設的で向上心のある人物であるという印象を与えることができます。

謙虚な姿勢で学ぶ意欲を見せる

即戦力として期待されているからといって、「自分は経験者だから何でも知っている」という態度は禁物です。むしろ、「これまでの経験を活かしつつも、ゼロから学ぶ謙虚な姿勢を持っています」とアピールすることが、採用担当者に好印象を与えます。

同業他社であっても、企業文化、ルール、仕事の進め方は異なります。前職のやり方に固執せず、まずは新しい環境に順応しようとする柔軟性を示すことが重要です。

面接では、次のように伝えると良いでしょう。

「これまでの業界経験で培った〇〇のスキルは、即戦力として貴社に貢献できると確信しております。しかし、業界は同じでも、企業文化や業務プロセスは異なると認識しております。まずは一日も早く貴社のやり方を吸収し、その上で、自分の経験を活かした改善提案なども行っていきたいと考えております。」

このような謙虚さと学ぶ意欲を示すことで、「この人なら、既存の社員ともうまくやっていけそうだ」という安心感を与えることができます。

【例文あり】採用担当者に響く志望動機の作り方

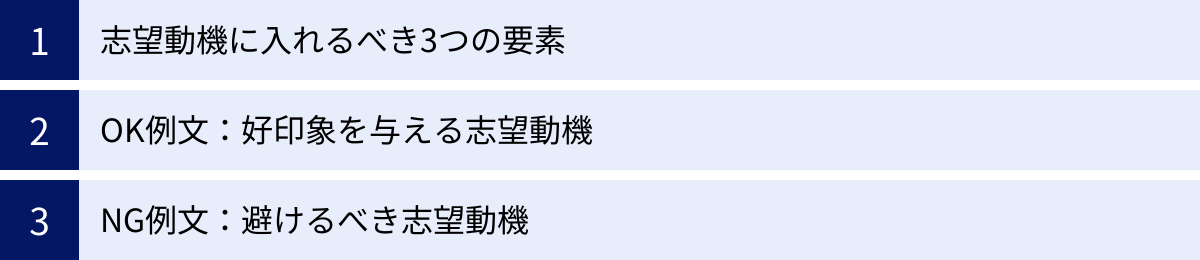

同業他社への転職において、志望動機は合否を分ける最も重要な要素です。採用担当者は「なぜ他社ではなく、うちなのか」という問いに対する、論理的で熱意のこもった答えを求めています。ここでは、説得力のある志望動機を構成する3つの要素と、具体的なOK例文・NG例文を紹介します。

志望動機に入れるべき3つの要素

採用担当者を納得させる志望動機は、以下の3つの要素が有機的に繋がっている必要があります。このフレームワークに沿って内容を組み立てることで、一貫性のあるストーリーを描くことができます。

なぜ同業界で働き続けたいのか

まず、「なぜ自分はこの業界でキャリアを築いていきたいのか」という、業界に対する自身の思いやビジョンを語ります。これにより、単に「今の会社が嫌だから」という消極的な理由での転職ではないことを示すことができます。

- ポイント:

- この業界のどのような点に魅力を感じているか(社会貢献性、技術の進化、市場の将来性など)。

- この業界で、今後どのような専門性を身につけ、どのようなプロフェッショナルになりたいか。

- これまでの経験を通じて、業界に対するどのような課題意識を持っているか。

(例)

「成長を続けるSaaS業界において、顧客の事業成長をテクノロジーで支援することに大きなやりがいを感じております。今後もこの業界に身を置き、顧客の成功に深くコミットできるプロフェッショナルを目指したいと考えております。」

なぜ他社ではなく「その会社」なのか

次に、数ある同業他社の中から、なぜその一社を強く志望するのかを具体的に述べます。ここが志望動機の核となる部分であり、企業研究の深さが問われるところです。

- ポイント:

- 企業のビジョンや事業戦略への共感。

- 製品やサービスの独自性、技術的な優位性への魅力。

- 他社にはない企業文化や働き方への惹かれた点。

- 自分のキャリアプランと、会社の方向性が一致している点。

(例)

「中でも貴社は、単にツールを提供するだけでなく、『カスタマーサクセス』を経営の中核に据え、顧客との長期的なパートナーシップを築くという理念を掲げておられます。前職で顧客と向き合う中で、導入後のフォローアップの重要性を痛感してきた私にとって、貴社のこの姿勢は非常に魅力的であり、私が目指す顧客支援の形を最も高いレベルで実現できる環境だと確信しております。」

入社後にどう貢献できるのか

最後に、自分のスキルや経験を活かして、その会社にどのように貢献できるのかを具体的に提示します。採用担当者に「この人を採用すれば、会社にこんなメリットがある」と明確にイメージさせることが目的です。

- ポイント:

- これまでの実績(できれば数値で)と、そこで培ったスキルを明確にする。

- そのスキルが、応募企業のどのような事業や課題解決に役立つのかを繋げて説明する。

- 入社後の意気込みや、短期・中期的な目標を示す。

(例)

「前職では、エンタープライズ向けのSaaS営業として、大手企業を中心に5年間で約50社の新規開拓を達成しました。特に、複雑な組織構造を持つ顧客に対して、各部署のキーパーソンを巻き込みながら合意形成を図るプロセスを得意としております。この経験で培った課題解決型の提案力と折衝能力は、現在貴社が注力されている大手企業向け市場の開拓において、即戦力として必ずやお役に立てるものと確信しております。」

【OK例文】好印象を与える志望動機

上記の3要素を盛り込んだ、職種別のOK例文を紹介します。

【営業職の例文】

「私はこれまで5年間、IT業界で法人向けソフトウェアの営業としてキャリアを積んでまいりました。顧客のDX推進を支援することに大きなやりがいを感じており、今後もこの領域で専門性を高めていきたいと考えております。

中でも、業界のリーディングカンパニーでありながら、常に挑戦を続け、〇〇(具体的な製品名やサービス名)のような革新的なサービスを次々と生み出している貴社の姿勢に強く惹かれました。特に、貴社の『顧客の課題解決を第一に考える』という営業理念は、私が仕事をする上で最も大切にしている価値観と完全に一致します。

前職では、年間売上目標を3年連続で120%達成し、特に新規開拓において顧客の潜在ニーズを掘り起こすヒアリング力には自信があります。この経験を活かし、貴社の主力製品である△△の更なるシェア拡大に貢献したいと考えております。入社後は、一日も早く貴社の営業スタイルを吸収し、即戦力としてチームの目標達成に貢献することをお約束します。」

【マーケティング職の例文】

「化粧品業界において、デジタルマーケティングを通じてブランドと顧客の繋がりを創造することに情熱を注いでまいりました。SNSやインフルエンサーマーケティングが主流となる中で、データに基づいた戦略的なアプローチの重要性を日々感じています。

数ある化粧品メーカーの中でも、貴社は早くからD2C(Direct to Consumer)モデルに注力し、顧客データを活用したパーソナライズドなコミュニケーションを徹底されている点に、業界の未来を見据えた先進性を感じ、大変魅力を感じております。

前職では、SNS広告の運用責任者として、CPAを前年比で30%改善した実績がございます。このデータ分析力とPDCAサイクルを高速で回す実行力は、貴社が現在強化されている20代向けの新規ブランド『〇〇』の認知度向上と顧客獲得において、必ずや貢献できるものと考えております。貴社の持つ膨大な顧客データを分析し、効果的なマーケティング施策を立案・実行することで、事業の成長に貢献したいです。」

【NG例文】避けるべき志望動機

以下のような志望動機は、採用担当者にネガティブな印象を与えてしまうため、絶対に避けましょう。

【NG例1:前職の不満が透けて見える】

「現職は年功序列の風土が強く、成果を出しても正当に評価されない環境です。実力主義を掲げ、成果が給与に反映される貴社の環境で、自分の力を試したいと思い志望しました。」

→ なぜNGか: 不満が転職の主たる動機であることが見え見えです。「うちでも評価に不満を持てば辞めるのでは?」と思われます。待遇面を志望動機にする場合は、あくまで貢献意欲を述べた上で、補足的に触れる程度に留めるべきです。

【NG例2:抽象的でどの会社にも言える】

「御社の安定した経営基盤と、業界をリードする将来性に魅力を感じました。これまでの営業経験を活かして、御社の発展に貢献したいと考えております。」

→ なぜNGか: 「なぜこの会社なのか」が全く伝わりません。企業研究をしていない、志望度が低いと判断されます。「安定」「将来性」「貢献」といった言葉は便利ですが、具体性がなければ響きません。

【NG例3:受け身で学ぶ姿勢しかない】

「業界トップクラスのノウハウを持つ御社で、一流のスキルを学び、成長したいと思い志望しました。未熟者ですが、一日も早く戦力になれるよう頑張りますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。」

→ なぜNGか: 企業は学校ではありません。即戦力を求める同業転職において、「教えてもらう」という姿勢はNGです。「貢献」と「学習」のバランスが重要であり、まずは自分が何を与えられるのか(貢献)を明確に伝える必要があります。

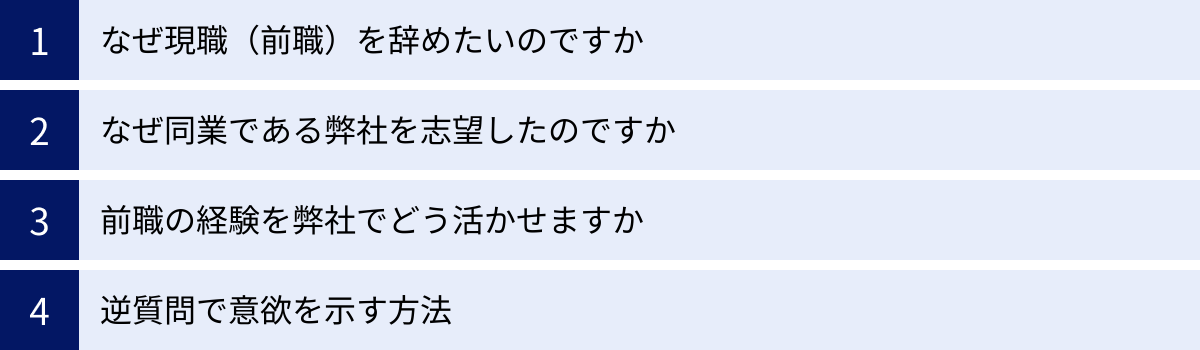

同業他社への転職で必ず聞かれる面接質問と回答のコツ

同業他社からの転職者の面接では、企業側が特に確認したいポイントがあるため、質問内容もある程度決まってきます。ここでは、頻出の質問とその質問に隠された意図、そして効果的な回答のコツを解説します。

「なぜ現職(前職)を辞めたいのですか?」

この質問は、ほぼ100%聞かれると考えてよいでしょう。転職理由を確認する定番の質問ですが、同業他社への転職では、より深い意図が隠されています。

- 質問の意図:

- ストレス耐性・他責傾向の有無: 人間関係や待遇への不満など、ネガティブな理由ばかりを挙げていないか。問題が起きた時に、環境や他人のせいにする人物ではないかを見ています。

- 再現性の確認: 現職で抱えている不満が、自社でも起こりうるものではないか。同じ理由でまたすぐに辞めてしまわないかを確認しています。

- 人柄・価値観の確認: どのようなことに不満を感じ、何を大切にしたいと考えているのかを知り、自社のカルチャーに合う人物かを見極めています。

- 回答のコツ:

- 嘘はつかず、ネガティブをポジティブに変換する: 例えば、「残業が多い」のが本音でも、「より生産性の高い環境で、限られた時間内に質の高い成果を出す働き方に挑戦したい」と言い換えることができます。

- あくまで「前向きな転職」であることを強調する: 現職への感謝を述べつつ、「現職では得られない経験やスキルを求めて」というストーリーで語ることが重要です。「〇〇が嫌だから辞める」のではなく、「△△を実現するために、環境を変える必要がある」という論理展開を心がけましょう。

- 志望動機と一貫性を持たせる: ここで語る退職理由が、後で述べる志望動機に繋がっていると、話全体に説得力が生まれます。

「なぜ同業である弊社を志望したのですか?」

これも同業転職における最重要質問です。「なぜうちの会社なのか」を問うことで、あなたの志望度の本気度を測っています。

- 質問の意図:

- 企業研究の深さ: 競合他社と比較して、自社の強みや特徴、課題をどれだけ深く理解しているかを確認しています。

- 志望度の高さ: 「同業ならどこでもいい」のではなく、「この会社でなければならない」という強い意志があるかを見ています。

- ロイヤリティの確認: 入社後、すぐにまた別の競合他社に転職してしまうような人物ではないかを見極めようとしています。

- 回答のコツ:

- 競合他社との比較を交えて、その会社独自の魅力を語る: 「A社は〇〇に強みがありますが、私は貴社の△△という点に将来性を感じています」のように、具体的な比較を交えることで、深く研究していることが伝わります。

- 自分の経験や価値観と、企業の方向性を結びつける: 「私の〇〇という経験は、貴社が現在注力されている△△事業で最も活かせると考えました」というように、自分と会社との接点を明確に示します。

- 熱意を込めて語る: 論理的な説明に加えて、「だからこそ、この会社で働きたいんです」という情熱を伝えることも重要です。

「前職の経験を弊社でどう活かせますか?」

即戦力性を確認するための、具体的で実践的な質問です。ここで、入社後に活躍する姿を面接官にありありとイメージさせることができれば、内定に大きく近づきます。

- 質問の意図:

- スキルの再現性: 前職での成功体験が、自社でも再現可能なスキルに基づいているのかを確認しています。

- 貢献意欲と具体性: 入社後にどのような貢献をしてくれるのか、具体的なプランを持っているかを見ています。

- 情報管理能力: 回答の中で、前職の機密情報に触れていないか、コンプライアンス意識も同時にチェックされています。

- 回答のコツ:

- STARメソッドで具体的に話す: 「状況(Situation)」「課題(Task)」「行動(Action)」「結果(Result)」のフレームワークで、具体的なエピソードを語りましょう。数値を入れると説得力が増します。

- 応募企業の事業内容や課題と結びつける: 自分の経験が、その会社のどの部門で、どのような課題解決に繋がるのかを明確に提示します。「御社のプレスリリースで拝見した〇〇という課題に対し、私の△△という経験がこのように役立ちます」と述べられるのが理想です。

- 守秘義務を遵守する: 「詳細な顧客名や数値はお伝えできませんが」と前置きした上で、話せる範囲で具体的に語ることで、コンプライアンス意識の高さもアピールできます。

逆質問で意欲を示す方法

面接の最後に設けられる「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、単なる疑問解消の場ではありません。あなたの入社意欲、企業研究の深さ、論理的思考力をアピールできる絶好のチャンスです。

【好印象を与える逆質問の例】

- 入社後の活躍を見据えた質問:

- 「配属予定のチームでは、現在どのような課題に直面されていますか? 私の〇〇という経験が、その解決にお役に立てるのではないかと考えております。」

- 「入社後、一日も早く戦力になるために、事前に学習しておくべき知識やスキルがあれば教えていただけますでしょうか。」

- 企業研究の深さを示す質問:

- 「中期経営計画で掲げられている〇〇事業について、非常に興味深く拝見しました。この事業を推進する上で、現場レベルではどのようなスキルを持つ人材が求められていますか?」

- 「〇〇様(面接官)が、この会社で働いていて最もやりがいを感じるのはどのような瞬間ですか?」

- チームや働き方に関する質問:

- 「配属予定の部署は、何名くらいのチームで、どのようなバックグラウンドを持つ方が多いのでしょうか?」

- 「チーム内での情報共有や意思決定は、どのようなツールやプロセスで行われることが多いですか?」

【避けるべき逆質問の例】

- 調べればわかる質問: 「御社の設立はいつですか?」「福利厚生について教えてください」など。→ 企業研究をしていない証拠です。

- 給与や待遇に関する質問(一次面接など初期段階で): 「残業はどのくらいありますか?」「昇給は年に何回ですか?」など。→ 仕事内容より条件面しか見ていない印象を与えます。待遇に関する質問は、内定後や最終面接で確認するのが適切です。

- 「特にありません」: 最も意欲がないと見なされる回答です。必ず2〜3個は準備していきましょう。

転職前に必ず確認!競業避止義務と守秘義務

同業他社への転職を考える上で、避けては通れないのが「競業避止義務」と「守秘義務」という法律上の問題です。これらの義務を正しく理解し、遵守しなければ、最悪の場合、前職の会社から損害賠償を請求されるなどの深刻なトラブルに発展しかねません。転職活動を始める前に、必ずその内容を正確に把握しておきましょう。

競業避止義務とは

競業避止義務とは、従業員が、在職中または退職後に、所属する企業と競合する企業に就職したり、自ら競合する事業を始めたりすることを制限する義務のことです。企業の持つ営業秘密やノウハウ、顧客情報といった重要な資産が、競合他社に流出するのを防ぐ目的で定められます。

この義務は、通常、入社時に署名する「誓約書」や「労働契約書」、あるいは「就業規則」の中で規定されています。

重要なのは、退職後の競業避止義務が常に法的に有効とは限らないという点です。従業員には「職業選択の自由」(日本国憲法第22条)が保障されており、これを過度に制限するような競業避止義務の定めは、公序良俗に反し無効と判断されることがあります。

裁判例などでは、退職後の競業避止義務契約が有効と判断されるために、以下の要素が総合的に考慮されます。

| 有効性の判断要素 | 内容 |

|---|---|

| 守るべき企業の利益があるか | その企業独自のノウハウや営業秘密など、法的に保護する価値のある利益が存在するか。 |

| 従業員の地位 | 制限される従業員が、企業の機密情報にアクセスできるような地位にあったか。 |

| 地域の限定 | 競業が禁止される地理的な範囲が、必要最小限に限定されているか。 |

| 期間の限定 | 競業が禁止される期間が、不当に長すぎないか。(一般的に1〜2年程度が限度とされることが多い) |

| 職種の限定 | 禁止される業務の範囲が、具体的かつ合理的に限定されているか。 |

| 代償措置の有無 | 職業選択の自由を制限する見返りとして、従業員に対して十分な手当(在職中の特別手当や退職金の上乗せなど)が支払われているか。 |

これらの要件を満たしていない場合、たとえ誓約書に署名していても、その競業避止義務条項は無効と判断される可能性があります。しかし、自己判断は危険です。もし内容に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

就業規則や誓約書の内容を確認する方法

まずは、自分がどのような義務を負っているのかを正確に把握することが第一歩です。以下の書類を確認しましょう。

- 入社時に署名した書類:

- 労働契約書(雇用契約書)

- 入社時誓約書

- 機密情報保持に関する誓約書

これらの書類は、入社時にコピーを渡されているはずです。もし手元になければ、大切に保管しているファイルなどを探してみましょう。

- 就業規則:

- 就業規則は、会社が常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けるなどの方法で、労働者に周知しなければならないと法律で定められています。

- 社内の共有フォルダやイントラネットで閲覧できる場合が多いです。見つからない場合は、人事部や総務部に問い合わせれば確認できます。

注意点:

人事部に「競業避止義務について確認したい」と直接尋ねると、「この人は転職を考えているのではないか」と勘繰られる可能性があります。できるだけ、「労働契約の内容を改めて確認しておきたくて」といった自然な形で問い合わせるのが賢明です。

トラブルを避けるための円満な退職手続き

法的な義務を守ることはもちろん、トラブルを未然に防ぎ、円満に退職するためには、以下の点に細心の注意を払う必要があります。

- 会社の情報を持ち出さない:

最も厳格に守るべきルールです。USBメモリや個人のクラウドストレージに業務データをコピーする、私用のメールアドレスに顧客リストを送信するといった行為は絶対にしてはいけません。これらは不正競争防止法違反や守秘義務違反に問われる可能性のある、極めて危険な行為です。退職時には、会社から貸与されたパソコンやスマートフォン内のデータを含め、すべての会社情報を返却・消去しましょう。 - 徹底的な業務の引き継ぎ:

後任者が困らないよう、詳細な引き継ぎ資料を作成し、十分な時間をかけて丁寧に引き継ぎを行いましょう。立つ鳥跡を濁さずの姿勢は、あなたのプロフェッショナルとしての評価を守ります。これが不十分だと、「意図的に会社の業務を妨害した」と見なされるリスクさえあります。 - 退職の挨拶は慎重に:

取引先や社内の同僚に退職の挨拶をする際に、次の転職先の社名を具体的に明かすのは避けるのが無難です。「一身上の都合で退職することになりました」と伝え、後任者を紹介するに留めましょう。特に取引先に転職先を伝えた結果、その取引先があなたについて行ってしまうと、引き抜き行為と見なされ、トラブルの原因になりかねません。 - 退職時の誓約書には安易に署名しない:

退職時に、改めて競業避止義務や守秘義務に関する誓約書への署名を求められることがあります。その内容をよく確認し、もし入社時よりも不利な内容(禁止期間が長いなど)になっている場合は、その場で安易に署名・捺印してはいけません。「一度持ち帰って検討させてください」と伝え、必要であれば専門家に相談しましょう。

同業他社への転職は、これらの法的リスクを伴います。しかし、ルールを正しく理解し、誠実に行動すれば、過度に恐れる必要はありません。クリーンな転職を心がけることが、あなた自身のキャリアを守る最善の方法です。

同業他社への転職はエージェントの活用がおすすめ

同業他社への転職活動は、自力で進めることも可能ですが、特有の難しさや注意点が多いことから、転職エージェントをうまく活用することが成功への近道となります。専門家のサポートを得ることで、効率的かつ有利に転職活動を進めることができます。

転職エージェントを利用するメリット

転職エージェントを利用することには、以下のような多くのメリットがあります。特に同業他社への転職においては、その価値が一層高まります。

| メリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 非公開求人の紹介 | 一般には公開されていない、好条件の「非公開求人」を紹介してもらえる可能性がある。 企業が競合他社に知られずに採用活動を進めたい場合などに利用されるため、同業転職では特に有力な選択肢となる。 |

| 企業情報の提供 | 求人票だけではわからない、企業のリアルな内部情報(社風、部署の雰囲気、人間関係、残業時間の実態など)を提供してくれる。 カルチャーフィットを見極める上で非常に役立つ。 |

| 書類添削・面接対策 | 転職のプロの視点から、職務経歴書や志望動機の添削を受けられる。同業転職で企業側が懸念する点を踏まえ、効果的なアピール方法をアドバイスしてくれる。模擬面接などの対策も充実している。 |

| 年収・条件交渉の代行 | 本人に代わって、企業側と給与や役職、入社日などの条件交渉を行ってくれる。 個人では言い出しにくいことも、客観的な市場価値に基づいて交渉してくれるため、年収アップの可能性が高まる。 |

| 円満退職のサポート | 退職交渉が難航した場合の対処法や、円満な引き継ぎの進め方など、退職に関するアドバイスも受けられる。 |

| スケジュールの調整 | 面接の日程調整など、企業との煩雑なやり取りを代行してくれるため、在職中で忙しい中でもスムーズに転職活動を進められる。 |

このように、転職エージェントは単に求人を紹介するだけでなく、転職活動のあらゆるプロセスにおいて、あなたの強力なパートナーとなってくれます。

同業種の求人に強いおすすめ転職エージェント3選

転職エージェントには、総合型と特化型がありますが、まずは業界・職種を問わず豊富な求人を扱う大手総合型エージェントに登録し、自分の市場価値を把握するのがおすすめです。ここでは、実績豊富で信頼性の高い大手転職エージェントを3社紹介します。

※各社の求人数は調査時点のものであり、変動する可能性があります。

① リクルートエージェント

業界最大手の実績と、圧倒的な求人数を誇る転職エージェントです。あらゆる業界・職種の求人を網羅しており、同業他社への転職を考えるなら、まず登録しておきたい一社です。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 公開求人数 | 約42万件(2024年6月時点) |

| 非公開求人数 | 約22万件(2024年6月時点) |

| 特徴 | ・業界No.1の求人数で、選択肢が豊富。 ・各業界に精通したキャリアアドバイザーが多数在籍。 ・提出書類の添削や面接対策セミナーなど、サポート体制が充実。 |

| おすすめな人 | ・幅広い選択肢の中から自分に合った求人を探したい方。 ・豊富な実績を持つエージェントのサポートを受けたい方。 |

参照:リクルートエージェント公式サイト

その膨大な求人データベースと、長年の実績から蓄積された企業情報・転職ノウハウは、同業他社への転職において大きな武器となります。多くの選択肢の中から、自分のキャリアプランに最適な一社を見つけたい方に最適です。

② doda

パーソルキャリアが運営するdodaは、求人数の多さに加え、転職サイトとエージェントサービスを一つのプラットフォームで利用できる点が大きな特徴です。自分で求人を探しながら、エージェントからの提案も受けたいという方に便利なサービスです。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 公開求人数 | 約24万件(2024年6月時点) |

| 特徴 | ・転職サイトとしても利用でき、自分のペースで活動しやすい。 ・キャリアアドバイザー、採用プロジェクト担当、専門スタッフの3名体制でサポート。 ・各種診断ツール(年収査定、キャリアタイプ診断など)が充実している。 |

| おすすめな人 | ・自分のペースで求人を探しつつ、プロのアドバイスも受けたい方。 ・IT・Web、メーカー、金融など幅広い業界を検討している方。 |

参照:doda公式サイト

キャリアアドバイザーによるサポートだけでなく、企業の採用担当者と直接やりとりできる「スカウトサービス」も充実しており、多角的なアプローチが可能です。

③ マイナビAGENT

新卒採用で有名なマイナビが運営する転職エージェントで、特に20代〜30代の若手・中堅層の転職サポートに強みを持っています。中小企業やベンチャー企業の求人も豊富です。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 特徴 | ・中小企業の求人が豊富で、大手以外の選択肢も探しやすい。 ・キャリアアドバイザーによる丁寧で親身なサポートに定評がある。 ・各業界の専任チームが、専門性の高い情報を提供。 |

| おすすめな人 | ・20代〜30代で、初めての転職に不安を感じている方。 ・丁寧なサポートを受けながら、じっくりと転職活動を進めたい方。 |

参照:マイナビAGENT公式サイト

マイナビAGENTは、応募者に寄り添った丁寧なカウンセリングが特徴で、キャリアの方向性が定まっていない場合でも、親身に相談に乗ってくれます。初めての転職で不安が多い方や、手厚いサポートを希望する方におすすめです。

これらのエージェントは、それぞれに強みや特徴があります。一つに絞るのではなく、2〜3社に登録して、複数のキャリアアドバイザーから話を聞くことで、より客観的な視点を得られ、自分に合った求人や担当者を見つけやすくなります。

まとめ:準備を徹底して同業他社への転職を成功させよう

同業他社への転職は、これまでの経験をダイレクトに活かし、キャリアと年収のステップアップを目指せる魅力的な選択肢です。即戦力として期待される一方で、情報漏洩のリスクや企業文化への適応、厳しい採用基準といった特有の課題も存在します。

この記事で解説してきたように、同業他社への転職を成功させるためには、そのメリットとデメリットを深く理解した上で、徹底した準備を行うことが不可欠です。

最後に、成功のための重要なポイントを再確認しましょう。

- 企業の本音を理解する: 企業はあなたの「即戦力性」に期待する一方、「情報漏洩」や「前職への固執」を懸念しています。この懸念を払拭する行動とアピールが重要です。

- 法務リスクを把握する: 「守秘義務」と「競業避止義務」の内容を必ず確認し、クリーンな転職を心がけましょう。トラブルを避けることが、新しいキャリアの第一歩です。

- 「なぜ?」を徹底的に掘り下げる: 転職理由と志望動機を深く掘り下げ、「なぜこの業界で働き続けたいのか」「なぜ数ある同業の中から、その会社でなければならないのか」に、具体的かつ論理的に答えられるように準備することが、合否を分ける最大の鍵となります。

- 貢献意欲と謙虚さを示す: 自分のスキルがどう貢献できるかを具体的に示しつつも、新しい環境でゼロから学ぶ謙虚な姿勢を見せることで、採用担当者に好印象を与えられます。

- 専門家(転職エージェント)を頼る: 非公開求人の紹介や面接対策、条件交渉など、プロの力を借りることで、転職活動を有利かつスムーズに進めることができます。

同業他社への転職は、決して簡単な道ではありません。しかし、正しい知識と周到な準備があれば、必ずや成功に繋がります。本記事で得た情報を活用し、自信を持って新たなキャリアへの一歩を踏み出してください。あなたの挑戦が、実りあるものになることを心から願っています。