就職・転職活動を経て、ようやく手にした内定。安堵とともに内定を承諾したものの、「本当にこの会社で良いのだろうか」「もっと魅力的な会社から内定が出てしまった」といった理由で、辞退を考え始めるケースは決して少なくありません。一度承諾してしまった手前、罪悪感や不安から「もう後戻りはできないのではないか」と一人で抱え込んでしまう方も多いでしょう。

この記事では、内定承諾後に辞退を検討している方に向けて、その可能性と具体的な方法を徹底的に解説します。まず、法的な観点から内定承諾後の辞退が可能であることを明確にし、その上で、なぜそのような事態が起こるのか、一般的な理由を整理します。

さらに、企業との無用なトラブルを避け、円満に辞退するための基本マナーから、電話やメールで使える具体的な例文、そして「損害賠償を請求される可能性はある?」「辞退理由は正直に話すべき?」といった多くの人が抱く疑問まで、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。

この記事を最後まで読めば、内定承諾後の辞退に関する不安が解消され、誠実かつ適切な対応を取るための知識が身につきます。自身のキャリアにとって最善の選択をするための一助となれば幸いです。

目次

内定承諾後の辞退は法的に可能か

内定を承諾した後に辞退を申し出ることは、心情的に「裏切り行為ではないか」とためらわれるかもしれません。しかし、法的な観点から見れば、内定承諾後であっても労働者が入社を辞退することは認められています。ここでは、その法的根拠と、多くの人が気にする「内定承諾書」の効力について詳しく解説します。

法律上、内定承諾後でも辞退はできる

結論から言うと、民法第627条第1項の規定により、労働者はいつでも解約の申し入れができます。これは、労働者側に保障された「退職の自由」を定めたものです。

民法第627条第1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

参照:e-Gov法令検索

一般的に、企業が内定を出し、応募者がそれを承諾した時点で「始期付解約権留保付労働契約」が成立したと解釈されます。これは、「入社日(始期)から効力が発生する労働契約であり、それまでの期間に、企業が定めた内定取消事由に該当するような重大な問題が発覚した場合には、企業側は契約を解約できる権利を持つ」という特殊な労働契約です。

重要なのは、この契約が「労働契約」であるという点です。労働契約である以上、労働者を保護するための法律、すなわち上記の民法第627条が適用されます。この条文によれば、労働者は解約の申し入れ(この場合は内定辞退の意思表示)をしてから2週間が経過すれば、法的に労働契約を終了させることができます。つまり、理論上は入社予定日の2週間前までに辞退の意思を伝えれば、法的には何の問題もなく辞退が成立します。

例えば、入社日が4月1日である場合、3月18日までに辞退を申し出れば、4月1日には労働契約が終了しているため、入社義務は生じません。

もちろん、これはあくまで法律上の最低ラインの話です。企業は採用計画に基づいて人員配置や研修準備を進めています。連絡が遅れれば遅れるほど、企業側にかかる迷惑は大きくなります。そのため、社会人としてのマナーの観点からは、辞退を決意した時点で、一日でも早く連絡することが強く求められます。この法律知識は、いざという時の「お守り」として理解しておき、実際の行動は誠意あるマナーに則って行うことが重要です。

内定承諾書(入社誓約書)に法的な拘束力はない

「内定承諾書(入社誓約書)にサインしてしまったから、もう辞退できない」と考える方も多いですが、これも誤解です。内定承諾書や入社誓約書に署名・捺印していたとしても、法的に辞退を妨げる強制力はありません。

これらの書類は、応募者が内定の事実を承諾し、入社の意思があることを確認するための「意思表示の証拠」としての意味合いが強いものです。確かに、これにより企業と応募者の間で労働契約が成立したことの証明にはなります。しかし、前述の通り、労働契約が成立しているからこそ、労働者には民法で保障された「退職(辞退)の自由」が認められるのです。

誓約書の中に「正当な理由なく入社を辞退しません」といった一文が含まれていることがありますが、これもあくまで道義的な約束事を促すものであり、法的に辞退の権利そのものを縛ることはできません。また、万が一「入社を辞退した場合には、損害賠償を請求する」といった違約金を定める条項があったとしても、労働基準法第16条で禁止されている「賠償予定の禁止」に抵触する可能性が極めて高く、無効と判断されるのが一般的です。

労働基準法第16条(賠償予定の禁止)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

参照:e-Gov法令検索

したがって、「誓約書にサインしたから」という理由で辞退を諦める必要は全くありません。

ただし、法的な拘束力がないからといって、軽々しく扱って良いわけではありません。企業に対して入社を約束したという事実は重く受け止めるべきです。法的な問題と、社会人としての信義誠実の原則(マナー)は分けて考える必要があります。内定承諾書を提出した後の辞退は、企業に多大な迷惑をかける行為であるという認識を持ち、誠心誠意、お詫びと感謝の気持ちを伝えることが、トラブルを避ける上で最も重要になります。

なぜ起こる?内定承諾後に辞退する主な理由

内定を承諾した後に辞退するという決断は、決して珍しいことではありません。就職・転職活動のプロセスや、個人の状況変化によって、やむを得ず、あるいはより良い選択のために、辞退に至るケースは多々あります。ここでは、内定承諾後に辞退が発生する主な理由を掘り下げて見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせることで、気持ちの整理がつき、今後の対応を冷静に考える一助となるはずです。

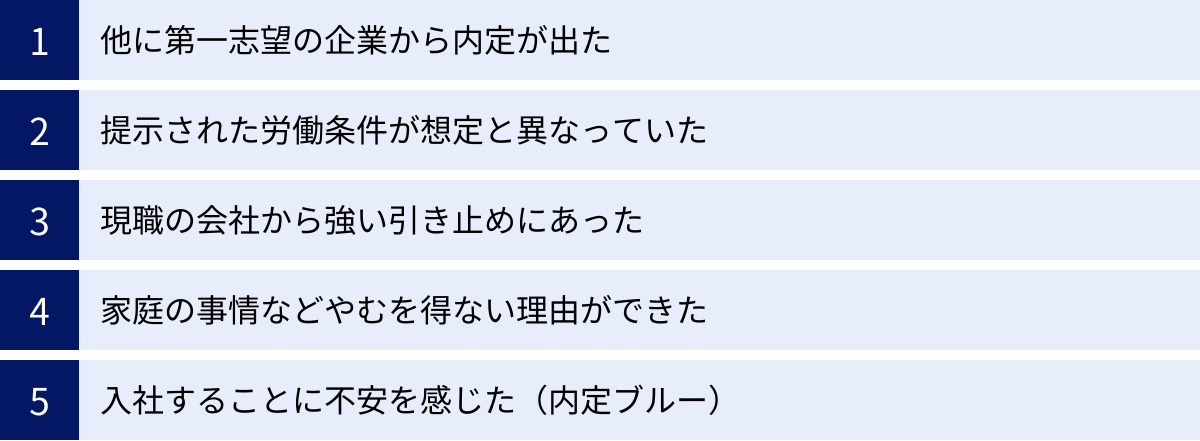

他に第一志望の企業から内定が出た

内定承諾後に辞退する理由として最も多いのが、本命であった第一志望の企業から後れて内定通知が届いたケースです。現代の就職・転職活動では、複数の企業に同時に応募し、選考を並行して進めるのが一般的です。しかし、企業の採用スケジュールは様々であるため、第二・第三志望の企業から先に内定が出て、承諾の返答期限が迫ってくるという状況は頻繁に起こります。

この時、第一志望の結果がまだ出ていない不安から、ひとまず「滑り止め」として内定を承諾しておく、という判断をする人は少なくありません。その後、無事に第一志望の企業から内定を得た場合、先に承諾した企業の内定を辞退することになります。

この決断には、「一度は入社すると約束したのに申し訳ない」という強い罪悪感が伴うかもしれません。しかし、自身のキャリアを長期的な視点で考えた場合、より強く入社を希望し、自身の能力を最大限に発揮できると信じる企業を選択するのは、職業選択の自由という観点からも当然の権利です。企業側も、採用活動においてこのような事態が起こりうることは、ある程度想定しています。重要なのは、辞退の決断を先延ばしにせず、誠意をもって速やかに連絡することです。自分の将来を最優先に考えた前向きな決断であることを忘れずに、次のステップに進みましょう。

提示された労働条件が想定と異なっていた

内定の口頭での通知や面接の段階で聞いていた話と、後日送付されてきた「労働条件通知書」に記載された内容に齟齬(そご)があることも、辞退の大きな理由となります。労働条件は、今後の生活や働き方を左右する極めて重要な要素であり、ここに納得できない点があれば、契約を見直すのは当然のことです。

労働条件の齟齬として、具体的には以下のようなケースが考えられます。

- 給与・年収: 想定していた基本給よりも低い、聞いていなかった「みなし残業代」が含まれていた、手当の内容が異なっていたなど。

- 勤務地: 面接では「都内勤務」と聞いていたのに、通知書には「全国転勤の可能性あり」と記載されていた。

- 業務内容: 希望していた職種とは異なる部署への配属が記載されていた。

- 休日・休暇: 年間休日数が聞いていた日数より少ない、有給休暇の取得条件が厳しいなど。

- 福利厚生: 住宅手当や退職金制度など、期待していた制度がなかった。

労働基準法では、企業は労働契約を結ぶ際に、労働条件を明示することが義務付けられています。提示された条件に納得できないまま入社してしまうと、後々のトラブルや早期離職に繋がりかねません。もし不明点や食い違いがあれば、まずは人事担当者に確認の連絡を入れるべきです。その上で、説明に納得できない、あるいは条件の変更に応じてもらえない場合は、辞退もやむを得ない正当な判断と言えるでしょう。

現職の会社から強い引き止めにあった

これは特に転職活動において頻繁に見られるケースです。転職を決意し、内定を得て現職の会社に退職の意向を伝えたところ、上司や経営層から予想外の強い引き止めにあうことがあります。

引き止めの際には、単に「辞めないでほしい」という感情的な説得だけでなく、具体的なカウンターオファー(対抗策)が提示されることも少なくありません。

- 昇給・昇進の約束: 「給与を〇〇円アップさせるから」「来期から課長に昇進させるから」といった待遇改善の提案。

- 部署異動の提案: 現在の部署への不満が退職理由である場合に、「希望の部署へ異動させる」という提案。

- 慰留のための説得: 「君がいないとプロジェクトが回らない」「会社にとって必要な人材だ」といった、責任感や期待に訴えかける言葉。

慣れ親しんだ環境、共に働いてきた同僚への愛着、そして提示された魅力的な条件を前に、心は大いに揺れ動きます。その結果、熟考の末に現職に留まるという決断をし、内定先企業に辞退を申し入れることになるのです。この場合、内定先企業には「現職に留まる決意をした」という事実を誠実に伝える必要があります。

家庭の事情などやむを得ない理由ができた

本人の意思とは関わらず、プライベートな環境の変化によって、入社が困難になるケースもあります。これらは誰の身にも起こりうる不可抗力であり、企業側も比較的理解を示してくれることが多い辞退理由です。

具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 家族の健康問題: 親や近親者の介護が急に必要になった。

- パートナーの転勤: 結婚やパートナーの仕事の都合で、遠隔地への転居が決まった。

- 自身の健康問題: 内定後に自身の病気や怪我が発覚し、就業が困難になった。

- 結婚・出産: ライフステージの変化に伴い、キャリアプランの見直しが必要になった。

これらの理由は非常にデリケートな個人情報を含むため、企業にどこまで詳細を話すべきか悩むかもしれません。基本的には「一身上の都合により」という表現でも問題ありませんが、差し支えない範囲で簡潔に事情を説明することで、相手の納得感を得やすくなるでしょう。やむを得ない事情であることを丁寧に伝え、入社できなくなったことへのお詫びを述べることが大切です。

入社することに不安を感じた(内定ブルー)

内定承諾後、具体的な入社準備を進める中で、漠然とした不安に襲われることがあります。これは「内定ブルー」とも呼ばれる心理状態で、結婚前の「マリッジブルー」に似ています。

- 「本当にこの会社、この選択で良かったのだろうか?」

- 「もっと自分に合う会社があったのではないか?」

- 「新しい職場の人間関係に馴染めるだろうか?」

- 「自分は仕事で成果を出せるだろうか?」

こうした不安は、大きな決断をした後に誰しもが感じうる自然な感情です。しかし、この不安が一時的なものではなく、企業の体質や文化に対する根本的なミスマッチに起因している場合もあります。例えば、内定者懇親会に参加した際の雰囲気や、その後の人事担当者とのやり取りの中で、直感的に「合わないかもしれない」と感じるケースです。

このような違和感や不安を放置したまま入社すると、早期離職のリスクが高まります。不安の原因が何なのかを自分自身で深く掘り下げてみることが重要です。その上で、どうしても解消されない深刻な不安やミスマッチを感じるのであれば、勇気をもって辞退するという決断も必要になります。その際は、正直に「社風が合わない」と伝えるのではなく、「自身の適性を改めて考え直した結果」といった表現で、自分自身の問題として伝えるのが賢明な対応です。

トラブルを避ける!内定辞退を伝える際の基本マナー

内定承諾後の辞退は法的に認められた権利ですが、その権利を振りかざすような態度は禁物です。企業はあなたのために多くの時間とコスト、そして労力を費やして採用活動を行ってきました。その期待を裏切る形になる以上、社会人として最大限の誠意と配慮をもって対応することが、無用なトラブルを避け、円満に辞退するための鍵となります。ここでは、絶対に押さえておくべき4つの基本マナーを解説します。

辞退を決めたらすぐに連絡する

内定辞退を決意したら、1分1秒でも早く企業に連絡することが、最も重要なマナーです。連絡をためらったり、先延ばしにしたりすることは、企業側の迷惑を増大させるだけでなく、自分自身の精神的な負担も大きくします。

企業側の視点に立って考えてみましょう。企業は、あなたが内定を承諾したことを前提に、年間の採用計画を遂行しています。

- 採用活動の再開: あなたの辞退によって欠員が出た場合、企業は他の候補者に連絡を取るか、場合によっては求人広告を出し直して、一から採用活動を再開しなければなりません。連絡が遅れるほど、次のアクションを起こすまでの時間が失われます。

- 人員計画の修正: 配属予定部署では、あなたの入社を前提に業務の割り振りや人員計画を立てています。辞退の連絡が遅れれば、その計画全体を見直す必要が生じ、現場に混乱を招きます。

- 研修や備品の準備: 入社前研修の準備や、PC、制服、名刺といった備品の発注も進んでいる可能性があります。連絡が遅れると、これらの手配が無駄になり、企業にとって直接的な金銭的損失が発生します。

このように、あなたの連絡一本が、企業の活動に大きな影響を与えます。辞退の意思が固まったのであれば、その日のうち、遅くとも翌営業日の午前中には連絡を入れるくらいの迅速さが求められます。「言い出しにくい」という気持ちは痛いほど分かりますが、その躊躇が相手にかける迷惑を大きくすることを自覚し、勇気を出して行動しましょう。

連絡手段は電話が基本、メールも準備しておく

辞退という重要かつデリケートな要件を伝える際、最適な連絡手段は電話です。メールや手紙は一方的な通知になりがちで、誠意が伝わりにくい可能性があります。声を通じて直接お詫びを伝えることで、あなたの申し訳ないという気持ちが相手に伝わりやすくなります。

電話を選ぶべき理由:

- 誠意が伝わりやすい: 肉声で直接話すことで、お詫びの気持ちや真摯な態度が伝わります。

- 確実に意思を伝えられる: 相手が電話に出れば、その場で確実に辞退の意思を伝えることができます。メールのように見落とされたり、迷惑メールに振り分けられたりする心配がありません。

- 誤解が生じにくい: 声のトーンや言葉のニュアンスで気持ちを補うことができ、テキストだけのコミュニケーションよりも誤解が生じるリスクを減らせます。

一方で、電話の後には、証拠として残す意味合いも込めて、改めてメールを送るのがより丁寧な対応です。電話でお詫びをした上で、「先ほどお電話でもお伝えいたしましたが、改めて文書にてお詫び申し上げます」という形でメールを送れば、非常に誠実な印象を与えられます。

また、担当者が多忙で何度電話しても繋がらない場合や、企業側から「今後の連絡はメールで」と指示されている場合は、メールでの連絡が適切です。その際も、「お電話を差し上げましたがご不在のようでしたので」と一言添えることで、まずは電話で伝えようとした姿勢を示すことができます。

| 連絡手段 | メリット | デメリット | 主な利用シーン |

|---|---|---|---|

| 電話 | ・誠意が伝わりやすい ・確実に意思を伝えられる ・誤解が生じにくい |

・心理的なハードルが高い ・相手の時間を拘束する ・言った言わないの記録が残らない |

・第一報を入れる際(基本) |

| メール | ・記録として残る ・相手の都合の良い時に確認してもらえる ・落ち着いて文面を作成できる |

・誠意が伝わりにくい可能性がある ・見落とされるリスクがある |

・電話で伝えた後の補足・お詫び ・担当者不在が続く場合 ・企業からの指示がある場合 |

企業の営業時間内に連絡する

電話をかける時間帯にも、社会人としての配慮が必要です。必ず企業の営業時間内に連絡し、相手が比較的落ち着いて対応できる時間帯を選びましょう。

一般的に、以下の時間帯は避けるのが望ましいとされています。

- 始業直後(例: 9:00〜10:00): 朝礼やメールチェック、一日の業務の段取りで非常に慌ただしい時間帯です。

- 昼休み(例: 12:00〜13:00): 担当者が不在である可能性が高く、休憩中の社員に電話を取り次がせるのはマナー違反です。

- 終業間際(例: 17:00以降): 退社の準備や一日の締め作業で忙しく、ゆっくり話を聞いてもらえない可能性があります。

したがって、比較的余裕がある「午前10時〜12時」や「午後2時〜5時」あたりが、電話をかけるのに適した時間帯と言えます。相手の都合を第一に考える姿勢が、誠意の表れとなります。もちろん、メールを送る場合も、基本的には営業時間内に送信するのがマナーです。深夜や早朝の連絡は、相手に非常識な印象を与えかねません。

誠意をもってお詫びと感謝の気持ちを伝える

最後に、そして最も大切なのが、心構えです。辞退の連絡は、単なる事務的な手続きではありません。あなたという人材に期待をかけ、貴重な時間とコストを投じてくれた企業に対する、心からのお詫びと感謝を伝える場です。

電話やメールでは、以下の2つの気持ちを明確に言葉にして伝えましょう。

- お詫びの気持ち: 「多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」「貴重なお時間を割いていただいたにもかかわらず、このような結果となり大変恐縮です」など、約束を反故にしてしまったことへの謝罪の言葉を丁寧に述べます。

- 感謝の気持ち: 「選考では大変お世話になりました」「〇〇様には親身にご対応いただき、心より感謝申し上げます」など、選考過程でお世話になったことへの感謝を伝えます。

辞退はあなたの権利ですが、その権利を行使する際には、相手への敬意を忘れてはなりません。横柄な態度や、一方的に用件だけを告げて終えるような対応は絶対にしてはいけません。

ビジネスの世界は意外と狭いものです。将来、辞退した企業の担当者と、取引先や顧客として再会する可能性もゼロではありません。誠実な対応を心がけることは、無用なトラブルを避けるだけでなく、未来の自分のためにもなるということを肝に銘じておきましょう。

【例文付き】内定辞退の伝え方

内定辞退の意思が固まっても、いざ連絡するとなると「何から話せばいいのか」「どんな言葉を選べばいいのか」と戸惑ってしまうものです。ここでは、実際に使える会話例やメールの文面を具体的に紹介します。これらの例文を参考に、ご自身の言葉で誠意を伝えられるように準備しましょう。

電話で辞退を伝える場合の会話例

電話は辞退の第一報を入れる際の基本手段です。緊張すると思いますが、事前に話す内容をメモしておくと、落ち着いて対応できます。静かで電波の良い環境から電話をかけるようにしましょう。

【会話の流れ】

あなた:

「お世話になっております。先日、内定の通知をいただきました、〇〇大学の(氏名)と申します。採用ご担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか。」

(担当者に繋がったら)

あなた:

「お世話になっております。〇〇大学の(氏名)です。ただいま、少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか。」

採用担当者:

「はい、大丈夫ですよ。どうされましたか?」

あなた:

「先日は内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。大変申し上げにくいのですが、慎重に検討を重ねました結果、この度の内定を辞退させていただきたく、ご連絡いたしました。」

採用担当者:

「そうですか…。承知いたしました。差し支えなければ、辞退される理由をお聞かせいただけますか?」

あなた:

(正直に伝える場合)

「はい。実は、他に選考を受けていた企業様からも内定をいただき、自身の適性や将来のキャリアプランを改めて考えた結果、そちらの企業への入社を決意いたしました。」

(ぼかして伝える場合)

「はい。誠に勝手ながら、一身上の都合でございます。」

あなた:

「〇〇様をはじめ、選考の過程では多くの方に貴重なお時間を割いていただいたにもかかわらず、このような形でお断りすることになり、大変申し訳なく思っております。心よりお詫び申し上げます。」

採用担当者:

「いえ、残念ですが、仕方のないことですね。(氏名)さんのご活躍をお祈りしております。」

あなた:

「ありがとうございます。本来であれば直接お伺いしてお詫びすべきところ、お電話でのご連絡となり大変恐縮です。この度は誠に申し訳ございませんでした。それでは、失礼いたします。」

【電話のポイント】

- 結論から伝える: 最初に「内定を辞退させていただきたく」と結論を明確に伝えます。

- クッション言葉を使う: 「大変申し上げにくいのですが」「恐縮ですが」といったクッション言葉を挟むことで、表現が柔らかくなります。

- 感謝とお詫びをセットで: 辞退の意思を伝えた後、必ず選考への感謝と辞退へのお詫びを述べます。

- 辞退理由は簡潔に: 理由は聞かれたら答える程度で、長々と話す必要はありません。嘘をつくのは避けましょう。

メールで辞退を伝える場合の例文

電話で辞退の意思を伝えた後、改めてお詫びのメールを送るとより丁寧です。また、何度電話しても担当者が不在の場合など、やむを得ずメールで第一報を入れるケースでも使えます。

【例文1:電話で伝えた後に送る場合】

件名:内定辞退のご連絡と御礼【氏名(〇〇大学)】

株式会社△△

人事部 採用ご担当 〇〇様

お世話になっております。

〇〇大学の(氏名)です。

先ほどお電話にて内定辞退のご連絡をさせていただきましたが、

改めてお詫びと御礼をお伝えしたく、メールをお送りいたしました。

この度は、内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。

このような素晴らしい機会をいただけましたこと、心より感謝申し上げます。

貴重なお時間を割いていただいたにもかかわらず、ご期待に沿えず、

多大なご迷惑をおかけいたしますこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

末筆ではございますが、〇〇様をはじめ、選考でお世話になりました皆様に

心より感謝申し上げるとともに、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

--------------------------------------------------

氏名(ふりがな)

〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 4年

〒XXX-XXXX 東京都〇〇区〇〇1-2-3

電話番号:090-XXXX-XXXX

メールアドレス:XXXX@XXXX.com

--------------------------------------------------

【例文2:電話が繋がらずメールで第一報を入れる場合】

件名:【重要】内定辞退のご連絡【氏名(〇〇大学)】

株式会社△△

人事部 採用ご担当 〇〇様

お世話になっております。

先日、内定の通知をいただきました、〇〇大学の(氏名)です。

本日、内定辞退のご連絡をさせていただきたく、お電話を差し上げましたが、

ご多忙のようでしたので、誠に勝手ながらメールにて失礼いたします。

この度は内定のご連絡、誠にありがとうございました。

貴社から高い評価をいただけたこと、大変光栄に存じます。

大変恐縮ではございますが、熟慮を重ねた結果、

この度の内定を辞退させていただきたく存じます。

(※もし理由を簡潔に述べるなら)

自身の適性やキャリアについて改めて深く考え、別の企業とのご縁を大切にしたいという結論に至りました。

選考に際し、〇〇様をはじめ皆様には大変お世話になりました。

貴重なお時間をいただいたにもかかわらず、このようなご連絡となりましたこと、

心よりお詫び申し上げます。

本来、直接お電話でお伝えすべきところ、メールでのご連絡となりましたことを

何卒ご容赦いただきたくお願い申し上げます。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

--------------------------------------------------

氏名(ふりがな)

〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 4年

〒XXX-XXXX 東京都〇〇区〇〇1-2-3

電話番号:090-XXXX-XXXX

メールアドレス:XXXX@XXXX.com

--------------------------------------------------

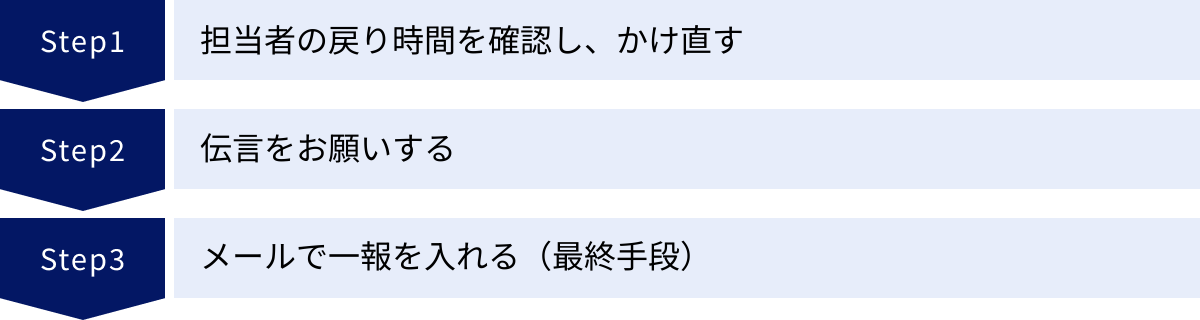

担当者が不在だった場合の対応方法

辞退の電話をかけた際に、採用担当者が不在であることはよくあります。その場合の対応手順を知っておくことで、慌てずに行動できます。

ステップ1:担当者の戻り時間を確認し、かけ直す

電話に出た方に、まずは丁寧に対応します。

あなた:

「お世話になっております。先日内定のご連絡をいただきました(氏名)と申します。採用ご担当の〇〇様にお電話いたしましたが、ご不在とのことで承知いたしました。恐れ入りますが、〇〇様は何時頃お戻りになりますでしょうか?」

戻り時間を確認できたら、その時間に合わせてこちらから再度電話をかけ直すのが最も丁寧な対応です。

ステップ2:伝言をお願いする

もし戻り時間が分からない場合や、再度かけ直すのが難しい状況であれば、伝言をお願いしましょう。

あなた:

「左様でございますか。承知いたしました。それでは、改めてこちらからお電話させていただきます。〇〇大学の(氏名)からお電話があった旨のみ、お伝えいただけますでしょうか。」

この段階では、用件が「内定辞退」であることは伝えないのがマナーです。取り次いだ方に余計な気を遣わせないための配慮です。

ステップ3:メールで一報を入れる(最終手段)

何度か時間をおいて電話しても一向に担当者と繋がらない場合は、最終手段としてメールで連絡します。その際は、上記の【例文2】を参考にしつつ、「本日〇時頃と〇時頃、お電話を差し上げましたが、ご不在のようでしたので、メールにて失礼いたします」という一文を冒頭に加えます。これにより、電話で伝えようと努力した誠意を示すことができます。

内定承諾後の辞退に関するよくある質問と対処法

内定承諾後の辞退という非日常的な状況では、様々な疑問や不安が浮かんでくるものです。ここでは、多くの人が抱える具体的な質問を取り上げ、それぞれの対処法を詳しく解説します。正しい知識を身につけ、冷静に対応しましょう。

辞退理由は正直に伝えるべき?

これは辞退の際に最も悩むポイントの一つです。結論から言うと、ケースバイケースであり、必ずしも正直にすべてを話す必要はありません。基本的には「一身上の都合」で問題なく、企業側もそれ以上深く追求してこないことがほとんどです。

判断の基準は、「伝えた内容が相手を不快にさせないか」「今後の関係に悪影響を及ぼさないか」という点にあります。

【正直に伝えても良い、あるいは伝えた方が良いケース】

- 他の第一志望企業への入社: 「他に第一志望の企業から内定をいただき、熟慮の末そちらへの入社を決断しました」という理由は、前向きなキャリア選択であり、最も正直に伝えやすい理由です。企業側も採用市場のリアルな状況として受け入れやすく、今後の採用活動の参考にする場合もあります。

- やむを得ない家庭の事情: 親の介護やパートナーの転勤など、不可抗力による理由は、正直に伝えた方が相手の理解を得やすいでしょう。ただし、プライベートな内容に踏み込みすぎず、差し支えない範囲で簡潔に説明するのが賢明です。

【正直に伝えず、ぼかした方が良いケース】

- 企業の待遇や条件への不満: 「給与が想定より低かった」「残業が多そうだった」といったネガティブな理由は、ストレートに伝えると相手を不快にさせ、感情的なしこりを残す可能性があります。

- 社風や社員への不満: 「面接官の印象が悪かった」「懇親会で社風が合わないと感じた」といった主観的な理由も、伝えるべきではありません。

- 現職の引き止めに応じた場合(伝え方注意): 「現職の会社に引き止められたので、残ることにしました」とそのまま伝えると、「自社はその程度の志望度だったのか」と内定先企業に悪い印象を与えかねません。「現職でやり残した仕事があり、それを全うしたいという思いが強くなった」など、ポジティブな表現に変換する工夫が必要です。

ネガティブな理由の場合は、「自身の適性を改めて見つめ直した結果」や「一身上の都合」といった表現に留めておくのが、トラブルを避けるための大人の対応と言えます。嘘をつくのは推奨されませんが、すべてを正直に話す必要もない、というバランス感覚が重要です。

企業から強く引き止められたらどうする?

辞退の意思を伝えた際、特に優秀な人材だと評価されている場合、企業から強い引き止めにあうことがあります。「一度会って話を聞かせてほしい」と面談を求められたり、「条件面を見直すから考え直してほしい」とカウンターオファーを提示されたりするケースです。このような状況に陥った場合、冷静かつ毅然とした対応が求められます。

対処法1:辞退の意思が固いことを明確に伝える

まず、相手の引き止めや提案に対しては、「大変光栄です」「ありがたいお話です」と一度感謝の意を示しましょう。その上で、「しかし、自分の中で熟慮を重ねて決断したことですので、辞退させていただく気持ちに変わりはございません」と、辞退の意思が固いことを、丁寧かつ明確に伝えます。曖昧な態度を取ると、「まだ説得の余地がある」と相手に期待を持たせてしまい、話が長引く原因になります。

対処法2:面談の要請への対応

面談を求められた場合、基本的には応じる義務はありません。「大変申し訳ございませんが、すでにお電話でお伝えした通りですので、お伺いすることは控えさせていただけますでしょうか」と丁重にお断りすることは可能です。

もし、どうしても断りきれない雰囲気で面談に応じることになった場合は、その場を「説得される場」ではなく「自分の固い決意を改めて伝え、お詫びをする場」と位置づけましょう。事前に「何を言われても決意は揺らがない」と心に決め、相手の話を丁寧に聞きつつも、最後は同じ結論(辞退)を繰り返すことが重要です。

損害賠償を請求される可能性はある?

「内定を辞退したら、会社から損害賠償を請求されるのではないか」という不安は、多くの人が抱く最大の懸念かもしれません。しかし、結論として、内定辞退を理由に損害賠償請求が認められるケースは、現実的にはほとんどありません。

企業側が損害賠償を請求するためには、「辞退によって具体的にどのような損害が発生したか」そして「その損害とあなたの辞退との間に直接的な因果関係があるか」を立証する必要があります。これは非常に困難です。

- 採用コスト(求人広告費、会社説明会の費用など): これらは特定の個人を採用するためだけでなく、広く候補者を募るためにかかった費用であり、一人の辞退者との直接的な因果関係を証明するのは難しいとされています。

- 研修費用や備品購入費: あなた一人のためだけに、特別な高額研修を外部に発注した場合や、特注の制服・機材を用意した場合などは、実費を請求される可能性がゼロではありません。しかし、これも極めて限定的なケースであり、一般的な新入社員研修や備品(PCなど)は他の社員にも転用できるため、損害とは認められにくいです。

損害賠償が問題になり得るのは、入社日当日やその直前に連絡もなく辞退するなど、社会通念上、著しく信義に反する悪質なケースに限られます。常識的な範囲で、マナーを守って速やかに辞退の連絡をしていれば、法的な問題に発展することはまずありません。過度に心配する必要はありませんが、だからこそ誠実な対応が求められるのです。

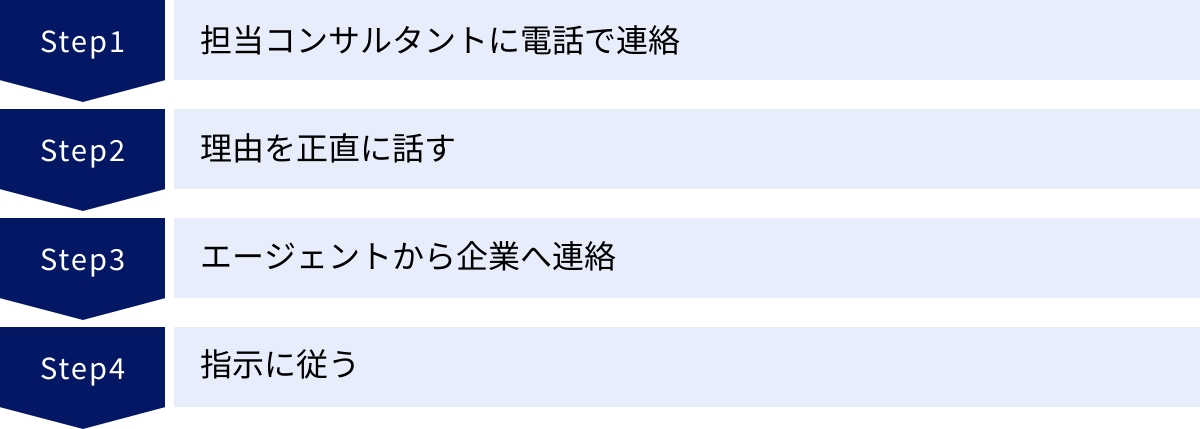

転職エージェント経由の場合は誰に連絡する?

転職エージェントを利用して内定を得た場合、連絡の順序が通常とは異なります。この場合、最初に連絡すべき相手は、内定先の企業ではなく、転職エージェントの担当コンサルタントです。

自分で直接企業に連絡してしまうと、間に入ってサポートしてくれていたエージェントとの信頼関係を損ない、話がこじれてしまう可能性があります。エージェントは企業と応募者の間の調整役であり、辞退の際もその役割を果たしてくれます。

【正しい手順】

- 担当コンサルタントに電話で連絡: まずはエージェントの担当者に電話し、内定を辞退したい旨とその理由を正直に伝えます。

- 理由を正直に話す: エージェントはあなたのキャリアのパートナーです。なぜ辞退するのか(第一志望に受かった、条件が合わなかったなど)を正直に話すことで、今後のサポートや別の求人紹介にも活かしてもらえます。

- エージェントから企業へ連絡: あなたからの連絡を受け、エージェントが企業側に辞退の連絡を入れてくれます。プロとして、企業との関係性を保ちながら、円満に話を進めてくれるでしょう。

- 指示に従う: 場合によっては、エージェントから企業宛ての謝罪メールの作成を依頼されるなど、何らかの対応を求められることがあります。その際は、指示に従って誠実に対応しましょう。

会社から受け取った備品や書類はどうする?

内定承諾後、入社に向けて企業から書類や備品を受け取っている場合があります。これらは辞退する際に適切に処理する必要があります。

- 提出した書類(内定承諾書、身元保証書など): これらは企業が保管するものであり、基本的に返却されないことが多いです。個人情報保護の観点から、企業側で責任をもって破棄されます。

- 受け取った書類(会社案内、就業規則など): 企業の指示に従います。返却を求められた場合は、指示通りの方法で返送します。特に指示がなければ、こちらで責任をもって破棄します。

- 貸与された備品(PC、制服、IDカード、社章など): これらは企業の所有物ですので、速やかに返却しなければなりません。返却方法は企業の指示に従います。一般的には、送料自己負担での郵送か、直接会社に持参して返却します。郵送する場合は、破損や紛失がないように丁寧に梱包し、追跡可能な方法(宅配便や簡易書留など)で送るのが安全です。

辞退の電話連絡をする際に、「お預かりしている書類や備品がございましたら、返却方法についてご指示いただけますでしょうか」とこちらから尋ねると、丁寧でスムーズです。

今後のために|内定承諾後の辞退を避けるためのポイント

内定承諾後の辞退は、企業に迷惑をかけるだけでなく、あなた自身にとっても精神的に大きな負担となります。今回の経験を繰り返さないためには、そもそも「辞退せざるを得ない状況」を未然に防ぐことが重要です。今後の就職・転職活動に活かすために、内定承諾前に意識すべき4つのポイントを解説します。

内定が出てもすぐに承諾しない

内定の連絡を受けると、嬉しさや安心感から、その場で即答してしまいたくなる気持ちはよく分かります。しかし、安易な即時承諾は、後の後悔や「内定ブルー」に繋がるリスクを高めます。

多くの企業は、内定通知後、承諾の返答に1週間程度の期限を設けています。この期間は、あなたが冷静に考え、納得のいく決断を下すために与えられた貴重な時間です。焦る必要は全くありません。

もし、他に選考が残っている企業がある場合は、「内定承諾の保留」をお願いするという選択肢も検討しましょう。

「内定のご連絡、誠にありがとうございます。大変光栄です。ただ、現在選考が進んでいる他社様もございまして、すべての結果が出揃った段階で、悔いのない決断をさせていただきたいと考えております。大変恐縮ですが、〇月〇日までお返事をお待ちいただくことは可能でしょうか?」

このように、正直かつ低姿勢でお願いすれば、多くの企業は理解を示し、期限の延長に応じてくれます。もちろん、すべての企業が応じてくれるとは限りませんが、お願いしてみる価値は十分にあります。重要な決断だからこそ、与えられた時間を最大限に活用し、複数の選択肢を比較検討した上で、最も納得できる一社を選ぶことが大切です。

労働条件は必ず書面で確認する

面接や口頭で伝えられた内容を鵜呑みにせず、必ず「労働条件通知書」や「雇用契約書」といった書面で、条件を隅々まで確認する習慣をつけましょう。記憶違いや認識のズレは、後々のトラブルの元凶となります。

労働条件通知書は、法律で企業に交付が義務付けられている重要な書類です。特に以下の項目は、自分の想定と相違がないか、念入りにチェックしてください。

- 契約期間: 「期間の定めなし(正社員)」か「期間の定めあり(契約社員など)」か。

- 就業場所: 具体的な勤務地。転勤の可能性の有無や範囲。

- 業務内容: 担当する具体的な仕事内容。

- 勤務時間・休日: 始業・終業時刻、休憩時間、所定外労働(残業)の有無、休日(曜日、年間休日日数)、休暇(年次有給休暇、特別休暇など)。

- 給与:

- 基本給、諸手当(役職手当、通勤手当など)の内訳と金額

- 固定残業代(みなし残業代)の有無:もしあれば、その金額と、何時間分の残業に相当するのかを必ず確認する。

- 給与の締切日と支払日

- 退職に関する事項: 自己都合退職の手続き、解雇の事由など。

少しでも曖昧な点や疑問に思う箇所があれば、承諾の返事をする前に、必ず人事担当者に質問して解消しておきましょう。お金や働き方に関する重要なことを聞きにくいと感じるかもしれませんが、ここで確認を怠る方が後々よほど大きな問題になります。質問に対して真摯に回答してくれないような企業であれば、その時点で入社を再考するべきかもしれません。

不安な点は内定承諾前にすべて解消しておく

給与や休日といったハードな条件面だけでなく、社風や人間関係といったソフトな面での不安も、承諾前に解消しておくことが、入社後のミスマッチを防ぐ鍵です。漠然とした不安を抱えたまま承諾すると、それが「内定ブルー」となり、辞退に繋がることがあります。

不安を解消するために、以下のようなアクションを積極的に起こしてみましょう。

- 社員面談(OB/OG訪問)の依頼: 「内定者」という立場であれば、企業も協力を惜しまないことが多いです。「入社後の働き方をより具体的にイメージしたいため、現場で活躍されている〇〇職の社員の方とお話しする機会をいただくことは可能でしょうか」とお願いしてみましょう。面接官ではない、年齢の近い社員の生の声を聞くことで、リアルな職場の雰囲気や仕事のやりがい、大変な点などを知ることができます。

- 職場見学の依頼: 実際に社員が働いているオフィスを見学させてもらうのも有効です。オフィスの空気感、社員同士のコミュニケーションの様子、服装など、文章や言葉だけでは分からない多くの情報を得られます。

- 追加の質問: 面接では聞ききれなかった細かい点(研修制度の詳細、キャリアパスのモデルケース、評価制度、残業時間の実態、有給休暇の取得率など)をリストアップし、メールなどで問い合わせましょう。

これらの能動的な情報収集を通じて、「この会社で働く自分」を具体的にイメージできるか、自分の価値観と合っているかを最終確認します。この一手間を惜しまないことが、心から納得して入社承諾をするための最善の策です。

家族へも事前に相談しておく

特に新卒での就職や、転居を伴う転職の場合、あなたの決断は家族の生活にも影響を及ぼします。自分一人で決めてしまうのではなく、内定が出た段階で、一度家族にも相談することをおすすめします。

企業名や事業内容、労働条件などを客観的に説明し、家族の意見を聞いてみましょう。自分では良いと思っていても、親やパートナーといった第三者の視点から見ると、気づかなかったメリットや懸念点が見えてくることがあります。

- 「福利厚生はしっかりしているか?」

- 「会社の将来性や安定性はどうか?」

- 「勤務地の周辺環境や治安は大丈夫か?」

もちろん、最終的に決断するのはあなた自身です。しかし、最も身近な存在である家族から理解と応援を得ることで、精神的な支えとなり、安心して新しい一歩を踏み出すことができます。万が一、入社後に困難なことがあっても、事前に相談していれば、協力を得やすくなるでしょう。

まとめ

内定承諾後の辞退は、多くの人が罪悪感や不安を感じる、非常にデリケートな問題です。しかし、本記事で解説してきた通り、法的には労働者に認められた正当な権利であり、過度に思い悩む必要はありません。

重要なのは、その権利の行使にあたり、社会人としてのマナーを尽くすことです。企業は、あなたに期待をかけ、多くのリソースを投じてくれました。その事実を忘れず、以下の3つのポイントを徹底することが、円満な辞退の鍵となります。

- 迅速な連絡: 辞退を決意したら、1日でも早く連絡する。これが最大の配慮です。

- 誠実な伝達: 連絡は電話を基本とし、直接自分の声で、お詫びと感謝の気持ちを伝える。

- 丁寧な対応: 辞退理由は相手を不快にさせない表現を選び、今後の手続きについても真摯に対応する。

内定辞退は、決してポジティブな経験ではありません。しかし、それは同時に、自身のキャリアや価値観を真剣に見つめ直す貴重な機会でもあります。なぜ辞退という決断に至ったのかを深く分析し、「内定承諾前の情報収集」や「自己分析の徹底」の重要性を再認識することが、今後の就職・転職活動を成功に導くための何よりの糧となります。

この記事で得た知識と心構えをもって、目の前の課題に誠実に対処し、あなたが心から納得できるキャリアを歩んでいかれることを願っています。