仕事と育児を両立する保護者にとって、子どもの保育園の確保は生活の基盤となる重要な要素です。キャリアアップや働き方の見直しのために転職を考えたとき、真っ先に頭をよぎるのは「転職したら、今いる保育園を退園させられてしまうのではないか?」という不安ではないでしょうか。

この記事では、転職を検討している保護者が抱える保育園に関する疑問や不安を解消します。転職しても保育園の利用を継続できるケースや、反対に退園になってしまうケース、そのために必要な手続きや書類、そして退園を避けるための具体的な対策まで、網羅的に詳しく解説します。

この記事を読めば、転職活動から新しい職場での就労開始まで、子どもの保育環境を維持しながらスムーズに移行するための知識が身につき、安心して次のステップに進むことができるようになります。

目次

結論:転職しても原則退園にはならない

多くの方が最も心配される点ですが、結論から言えば、適切な手続きを踏めば、転職を理由に保育園を即座に退園になることは原則としてありません。 なぜなら、保育園の利用は「保育の必要性」という公的な認定に基づいており、親の就労状況が変わっても、その「保育の必要性」が継続していると認められれば、引き続き利用する権利があるからです。

国や自治体は、子どもの健全な育成の観点から、できるだけ継続的な保育環境を提供することを重視しています。頻繁に環境が変わることは、子どもの情緒的な安定に影響を与える可能性があるため、親の転職という事情だけで、すぐに退園を求めることは通常ありません。

ただし、この「原則」にはいくつかの重要な条件が伴います。安心して転職活動を進めるためには、この例外となるケースを正しく理解しておくことが不可欠です。

ただし自治体のルールや状況による

「原則退園にはならない」という事実は、あくまで「自治体が定めるルールを遵守し、必要な手続きを遅滞なく行った場合」に限られます。保育園の運営や入園・退園に関するルールは、国が定めた「子ども・子育て支援法」という法律を基に、最終的には各市区町村(自治体)が独自の基準を設けて運用しています。

そのため、保育園の利用を継続できるかどうかは、お住まいの自治体のルールに大きく左右されます。例えば、以下のような点で自治体ごとに違いが見られます。

- 求職活動中の在園猶予期間: 仕事を辞めてから次の仕事を見つけるまでの間、保育園を利用できる期間(多くの自治体で1ヶ月〜3ヶ月程度)。

- 保育の必要性を認める就労条件: 保育園を利用するために必要な最低限の就労時間や日数(例:「月64時間以上」「週4日以上かつ1日4時間以上」など)。

- 手続きに必要な書類や提出期限: 認定内容の変更に必要な書類の種類や、いつまでに提出しなければならないかという期限。

これらのルールを守れなかった場合、たとえ悪意がなかったとしても、結果的に「保育の必要性なし」と判断され、退園につながる可能性があります。したがって、転職を考え始めたら、まず最初にお住まいの自治体の役所(保育課や子ども家庭支援課など)に問い合わせ、ご自身の状況における具体的なルールを確認することが、最も重要で確実な第一歩となります。

この記事では、多くの自治体で共通する一般的なルールや手続きについて解説しますが、最終的な判断は必ずご自身の自治体の情報に基づいて行ってください。次の章からは、保育園の利用を継続できる具体的なケースと、退園に至ってしまうケースについて、さらに詳しく見ていきましょう。

保育園の利用を継続できる2つのケース

転職をしても保育園の利用を続けられるのは、具体的にどのような状況なのでしょうか。大きく分けて2つのケースが考えられます。どちらのケースに該当するかによって、手続きの進め方や注意点が異なりますので、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。

① 新しい職場がすでに決まっている

最もスムーズかつ確実に保育園の利用を継続できるのが、退職する時点ですでに次の職場が決定しているケースです。 この場合、仕事をしていない「空白期間」が発生しない、あるいは非常に短いため、「就労」という保育の必要性が途切れることなく継続していると判断されます。

例えば、以下のようなスケジュールであれば、問題なく保育園の利用を続けられます。

- 金曜日に現在の職場を退職し、翌週の月曜日に新しい職場で勤務を開始する。

- 月末に退職し、翌月1日から新しい職場で勤務を開始する。

- 有給休暇を消化中に転職活動を行い、最終出社日と新しい職場の入社日が連続している。

このケースの最大のメリットは、「求職活動」を理由として保育の必要性を再認定してもらう必要がなく、手続きが比較的シンプルである点です。 主な手続きは、自治体に対して「就労先が変更になった」という事実を届け出ることになります。具体的には、「教育・保育給付認定変更申請書」と共に、以前の職場の「退職証明書」や新しい職場の「就労証明書」を提出します。

この手続きをスムーズに進めるためのポイントは、新しい職場から「就労証明書」を迅速に発行してもらうことです。 就労証明書は、新しい勤務先での雇用形態、勤務時間、勤務日数などを証明する公的な書類であり、保育の必要性を判断する上で最も重要な根拠となります。内定が出たら、入社手続きと並行して、人事担当者などに就労証明書の作成を早めに依頼しておきましょう。自治体によっては指定のフォーマットがあるため、事前に役所で入手し、それを企業側に渡して記入してもらうのが確実です。

このように、転職先を確保してから退職する「在職中の転職活動」は、保育園の退園リスクをほぼゼロにできる最も安全な方法です。子どもの生活環境を変えずにキャリアチェンジを実現したい場合は、この方法を第一に目指すのがおすすめです。

② 自治体が認める求職期間中である

退職してから転職活動を行う場合でも、すぐに退園になるわけではありません。多くの自治体では、「求職活動」を保育の必要性の一つの事由として認めており、一定期間の猶予が与えられます。 この猶予期間を一般的に「求職期間」と呼びます。

この制度は、保護者が失職した場合でも、子どもの保育環境を維持しながら再就職活動に専念できるよう支援することを目的としています。

- 求職期間の長さ: この期間は自治体によって大きく異なり、一般的には退職日の翌日から起算して1ヶ月から3ヶ月程度と定められています。例えば、「退職した月の翌々月末まで」「90日以内」といった具体的なルールがあります。この期間は必ずお住まいの自治体に確認が必要です。

- 求職期間中の保育の必要性: この期間中は、保育の必要性の事由が「就労」から「求職活動」に変更されます。そのため、自治体への届け出が必須です。退職後、速やかに「教育・保育給付認定変更申請書」などを提出し、認定内容を切り替える手続きを行わなければなりません。

- 求職活動の実態報告: 自治体は、保護者が本当に求職活動を行っているかを確認する必要があります。そのため、「求職活動状況申告書(求職活動報告書)」などの提出を定期的に(例えば毎月)求めることが一般的です。 この書類には、ハローワークへの登録状況、企業への応募履歴、面接の日程などを具体的に記入します。誠実に活動していることを示す重要な証明となるため、必ず記録を残し、正確に報告しましょう。

この求職期間制度を利用する上での注意点は、保育時間の変更です。「求職活動」を事由とする場合、保育時間は「保育短時間(1日最大8時間)」の利用に切り替わることが多くあります。 これまで「保育標準時間(1日最大11時間)」を利用していた家庭では、お迎えの時間が早まる可能性があるため、転職活動のスケジュール管理に影響が出ることも考えられます。この点も、事前に自治体や保育園に確認しておくと安心です。

まとめると、先に退職してからの転職活動でも、自治体が定める求職期間内に新しい仕事を見つければ、保育園を継続利用できます。ただし、そのためには「①自治体が定める期間内に」「②誠実な求職活動を行い」「③必要な手続きを遅滞なく行う」という3つの条件をクリアすることが絶対条件となります。

転職で保育園が退園になる主な3つのケース

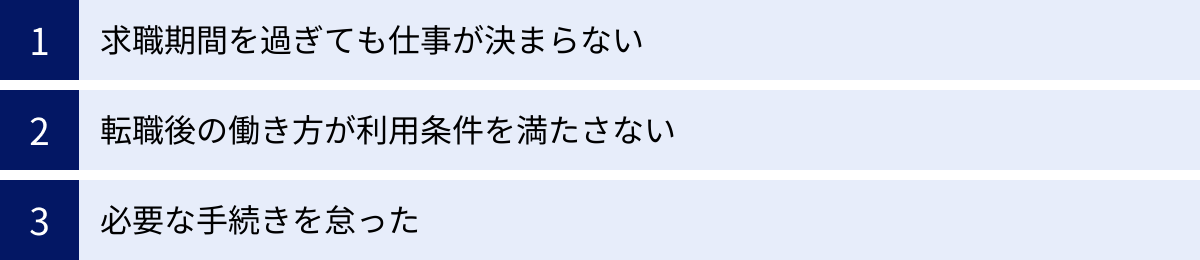

前述の通り、適切な手順を踏めば転職による退園は避けられますが、一方でルールを守らなかったり、条件を満たせなかったりした場合には、退園に至る可能性も十分にあります。ここでは、実際に退園につながってしまう代表的な3つのケースについて、その原因と背景を詳しく解説します。これらのリスクを事前に知っておくことが、退園を回避するための第一歩です。

① 求職期間を過ぎても仕事が決まらない

最も一般的で、かつ最も注意すべき退園理由が、自治体の定めた求職期間内に新しい仕事が見つからないケースです。

前述の通り、多くの自治体では退職後1ヶ月から3ヶ月程度の求職期間を設けています。この期間は、「保育の必要性(事由:求職活動)」が認められる猶予期間であり、この期間が終了するまでに新しい職場の就労証明書を提出できない場合、「保育の必要性なし」と判断され、原則として退園手続きに進むことになります。

自治体からの通知は、通常、求職期間が終了する少し前に「このままでは退園になります」という旨の勧告として届きます。そして、期間満了日までに就労の証明がなされなければ、正式に「退園決定通知」が送付され、その月の末日(あるいは翌月の指定日)をもって退園となります。

転職活動は、必ずしも計画通りに進むとは限りません。希望する条件の求人が見つからなかったり、選考が長引いたりすることもあります。特に、子育てとの両立を考えると、勤務地や勤務時間、業務内容など、譲れない条件も多くなるでしょう。そのため、「3ヶ月もあれば決まるだろう」と安易に考えていると、あっという間に期限が迫ってしまうことがあります。

【具体的なシナリオ例】

4月15日に退職。住んでいる自治体の求職期間は「退職日の翌日から90日間」。つまり、7月14日までに新しい仕事に就き、就労証明書を提出する必要がある。しかし、転職活動が難航し、7月上旬になっても内定が出ない。自治体からは「7月14日までに就労証明書の提出がなければ、7月末で退園となります」という通知が届く。結果、期限までに間に合わず、退園せざるを得なくなる。

このような事態を避けるためには、求職期間を常に意識し、逆算して転職活動のスケジュールを立てることが極めて重要です。 また、万が一に備え、期間の延長が認められる例外的なケース(例:本人の病気や災害など、やむを得ない事情がある場合)がないか、事前に自治体に確認しておくことも一つの方法ですが、基本的には延長は認められないと考えるべきです。退園リスクを最小限にするには、やはり在職中の転職活動が最も安全な選択肢と言えます。

② 転職後の働き方が利用条件を満たさない

無事に転職先が決まっても、その新しい働き方が保育園の利用条件を満たしていなければ、退園になる可能性があります。 これは意外と見落としがちなポイントなので、特に働き方を大きく変える転職の場合は注意が必要です。

各自治体は、「保育の必要性」を客観的に判断するため、就労に関する具体的な基準を設けています。これは「最低就労要件」とも呼ばれ、一般的には以下のような内容です。

- 最低就労時間: 「1ヶ月に64時間以上の就労」 を基準としている自治体が多く見られます。これは、国の子ども・子育て支援法施行規則で示されている基準の一つです。他にも「月48時間以上」「月96時間以上」など、自治体によって基準は異なります。

- 最低就労日数: 時間だけでなく、「週に4日以上の就労」といった日数の基準を設けている自治体もあります。

- 勤務の実態: 自宅から勤務地までの通勤時間も考慮される場合があります。また、育児休業中や求職活動中でないことが明確である必要があります。

例えば、これまでフルタイムの正社員として働いていた人が、ワークライフバランスを重視して、週3日・1日5時間(合計:週15時間、月60時間)のパートタイムの仕事に転職したとします。この場合、もし自治体の基準が「月64時間以上の就労」であれば、この基準を満たしていないため「保育の必要性なし」と判断され、退園の対象となってしまうのです。

【働き方の変更で注意すべき具体例】

- 正社員から短時間パートへ: 上記の通り、月間の合計就労時間が自治体の基準を下回らないか確認が必要です。

- 会社員からフリーランス(自営業)へ: フリーランスの場合、就労時間や日数の証明が難しくなります。開業届や業務委託契約書、直近の確定申告書などで活動実態を証明する必要がありますが、事業が軌道に乗るまで収入や稼働時間が不安定な場合、自治体の基準を満たしていると認められないリスクがあります。

- 不規則なシフト制の仕事へ: 月によって労働時間が大きく変動する場合、最も少ない月の労働時間が基準とされる可能性があります。安定して基準をクリアできるか、慎重に確認する必要があります。

転職活動で内定を得た際には、喜びのあまり契約内容の確認がおろそかになりがちですが、必ず「月間の最低勤務時間」や「勤務日数」が、お住まいの自治体の保育園利用条件をクリアしているか、就労証明書を提出する前に再確認してください。 もし条件を満たさない場合は、入社前に企業側と相談し、勤務時間を調整してもらうなどの対応が必要になるかもしれません。

③ 必要な手続きを怠った

転職活動が順調に進み、働き方の条件もクリアしていても、自治体や保育園への必要な手続きを怠った場合、退園につながる可能性があります。 これは、いわば「うっかりミス」による退園であり、最も避けたいケースです。

保育園の利用は、保護者と自治体の間の契約(教育・保育給付認定)に基づいて成り立っています。そのため、契約内容に変更が生じた場合(この場合は就労状況の変更)、保護者には速やかにその旨を届け出る義務があります。この届け出を怠ると、最悪の場合、認定が取り消されることがあります。

【手続きの怠慢が引き起こす主な問題】

- 変更届の未提出: 退職したにもかかわらず、自治体にその事実を届け出なかった場合。後日、自治体が実施する現況確認(年に一度、就労状況などを確認する調査)などで事実が発覚すると、退職日に遡って「保育の必要性がなかった」と見なされる可能性があります。場合によっては、不正に受給していた期間の保育料の差額や給付費の返還を求められることもあります。

- 求職活動の報告義務違反: 求職期間中に、自治体から求められる「求職活動状況申告書」の提出を忘れたり、内容が不十分だったりした場合。「求職活動の実態なし」と判断され、期間の途中であっても退園勧告を受けることがあります。

- 虚偽の申告: 例えば、すでに退職しているのに、以前の職場でまだ働いているかのように装って就労証明書を提出するなど、意図的に事実と異なる申告をすることは絶対に許されません。これは「不正入所」と見なされ、即時退園はもちろんのこと、悪質な場合は法的措置を取られる可能性もあります。

- 保育園への報告漏れ: 自治体への手続きだけでなく、在籍中の保育園への報告も重要です。勤務先が変われば、緊急連絡先も変わります。万が一の事故や災害時に連絡がつかない事態は、子どもの安全に関わります。また、保育園との信頼関係を損なうことにもつながりかねません。

「忙しくて手続きを忘れていた」「ルールを知らなかった」という言い訳は通用しません。子どもの保育という重要な公的サービスを利用している以上、定められたルールと手続きを誠実に守る責任があります。転職が決まったら、何を・いつまでに・どこへ提出する必要があるのかをまとめたチェックリストを作成し、一つひとつ確実に実行していくことが、このようなトラブルを防ぐための最善策です。

保育園利用の基本ルール「保育の必要性の認定」とは

これまで「保育の必要性」という言葉が何度も出てきましたが、転職と保育園の問題を正しく理解するためには、この制度の仕組みそのものを知っておくことが非常に重要です。ここでは、保育園利用の根幹をなす「保育の必要性の認定」について、その構成要素を詳しく解説します。

「保育の必要性の認定」とは、子ども・子育て支援新制度(2015年開始)に基づき、保護者が保育園などの施設を利用するために、お住まいの市区町村から受ける必要がある公式な認定のことです。この認定があって初めて、保育サービスを利用する資格が得られます。認定は、主に「保育を必要とする事由」「指数(点数)」「保育時間」の3つの要素で構成されています。

保育が必要と認められるための事由

まず、保育園を利用するためには、家庭で子どもの保育が困難な客観的な理由、すなわち「保育を必要とする事由」 があると認められなければなりません。保護者の「働きたいから預けたい」という希望だけではなく、社会的に見て保育が必要だと判断される状況にあることが前提となります。

子ども・子育て支援法では、以下のような事由が定められています。

| 保育を必要とする事由 | 具体的な状況の例 |

|---|---|

| 就労 | 保護者が会社勤務、自営業、パート・アルバイトなどで働いている場合(フルタイム・パートタイムを問わない)。 |

| 妊娠・出産 | 母親が妊娠中であるか、または出産後間もない場合(産前産後期間として、出産予定日の前後数週間〜数ヶ月が対象)。 |

| 疾病・障害 | 保護者が病気、けが、または心身に障害があるため、子どもの保育が困難な場合。 |

| 介護・看護 | 保護者が同居または長期入院している親族を常時介護・看護している場合。 |

| 災害復旧 | 震災、風水害、火災などの災害に見舞われ、その復旧活動にあたっている場合。 |

| 求職活動 | 保護者が仕事を探している場合(起業準備を含む)。継続的に求職活動を行っていることが条件。 |

| 就学 | 保護者が職業訓練校や大学などに通学している場合(通信教育は対象外となることが多い)。 |

| 虐待・DVのおそれ | 子どもに虐待や再虐待のおそれがある、または配偶者からのDVにより保育が困難な状況にある場合。 |

| 育児休業中の継続利用 | 育児休業を取得中に、すでに保育園を利用している上の子どもを継続して預ける場合。 |

| その他 | 上記に類する状態として、自治体が認める場合。 |

転職の場合、「現在の職場での就労」→「求職活動」→「新しい職場での就労」 というように、この事由が変化していくことになります。その変化の都度、自治体に届け出て、認定内容を更新してもらう必要があるのです。手続きを怠ると、実態と認定内容が異なってしまい、問題となるわけです。

就労状況で決まる点数(指数)

保育園の入園選考は、希望者全員が入れるわけではなく、特に待機児童が多い都市部では厳しい競争になります。その選考の際に用いられるのが、「指数」または「点数」と呼ばれる客観的な基準です。各家庭の保育の必要性の度合いを数値化し、点数が高い世帯から優先的に入園できるようにするための仕組みです。

この指数は、主に2つの要素で構成されています。

- 基本指数(基準指数): 保護者の就労状況や健康状態など、「保育を必要とする事由」に応じて設定される基本的な点数です。一般的に、就労時間が長いほど(例:フルタイム勤務)、点数が高く設定されます。 父と母、それぞれの点数を合計して世帯の基本指数とします。

- 調整指数: 基本指数に加えて、各家庭の個別の状況に応じて点数が加算または減算されるものです。

- 加算(プラス)の例: ひとり親家庭、兄弟姉妹が同じ保育園を希望している、保護者に障害がある、認可外保育施設に長期間預けている実績がある、など。

- 減算(マイナス)の例: 同居の祖父母が保育可能である(と自治体が判断した場合)、など。

転職がこの指数に与える影響は非常に大きいです。例えば、フルタイム勤務(基本指数が高い状態)から時短勤務やパートタイム(基本指数が低い状態)に転職すると、世帯の合計指数が下がります。

現在在園中の子どもの利用継続には直接影響しないことが多いですが、以下のような場面で不利になる可能性があります。

- 下の子の新規入園: 新しく生まれる下の子を同じ保育園に入園させたい場合、世帯の指数が下がっていると、選考で他の家庭より不利になり、入園できない可能性があります。

- 転園を希望する場合: 引越しなどで転園が必要になった場合も、新しい自治体で新規申込者として扱われ、指数に基づいて選考が行われます。指数が低いと希望の園に入れないかもしれません。

このように、転職による働き方の変化は、目先の在園継続だけでなく、将来の家族計画やライフプランにも関わってくる重要な要素であることを理解しておく必要があります。

保育標準時間と保育短時間

保育の必要性の認定を受けると、同時に1日に利用できる保育時間の上限も決まります。これには「保育標準時間」と「保育短時間」の2つの区分があります。

| 区分 | 1日あたりの最大利用時間 | 主な対象者(就労の場合) |

|---|---|---|

| 保育標準時間 | 最大11時間 | フルタイム就労を想定。月の就労時間が120時間以上の保護者。 |

| 保育短時間 | 最大8時間 | パートタイム就労を想定。月の就労時間が64時間以上120時間未満の保護者。 |

※上記の就労時間は多くの自治体で採用されている目安であり、自治体によって基準は異なります。

転職によって、この区分が変更になるケースは頻繁に起こります。

- フルタイム → 時短勤務へ転職: 月の就労時間が120時間を下回る契約になった場合、認定が「標準時間」から「短時間」に変更されます。これにより、延長保育を利用しない場合の基本のお迎え時間が早まります。

- 退職 → 求職活動へ: 前述の通り、「求職活動」を事由とする場合、原則として「保育短時間」の認定となります。 これまで朝早くから夜遅くまで預けていた場合、転職活動中は子どものお迎え時間が早まるため、面接などのスケジュール調整に工夫が必要になります。

- パート → フルタイムへ転職: 逆に、月の就労時間が120時間を超えるようになった場合は、「短時間」から「標準時間」への変更申請が可能です。これにより、より長い時間子どもを預けられるようになります。

この保育時間区分は、毎月の保育料にも影響します。一般的に、保育短時間認定のほうが、保育標準時間認定よりも保育料がわずかに安く設定されています。 転職によって働き方が変わり、認定区分が変更になった場合は、保育料も変動することを覚えておきましょう。

転職時に必要な2つの手続き

転職に伴う保育園の利用継続には、具体的な手続きが不可欠です。これらの手続きは、主に「自治体」と「保育園」という2つの窓口に対して行う必要があります。どちらか一方でも怠るとトラブルの原因となるため、両方への対応を忘れないようにしましょう。

① 自治体への届け出

保育の必要性の認定を行っているのは自治体(市区町村の役所)であるため、こちらへの届け出が最も重要かつ公的な手続きとなります。 保護者の就労状況が変わった場合、認定内容を実態に合わせて変更してもらう必要があるからです。

手続きのタイミング

届け出が必要なタイミングは、転職のプロセスに応じて複数回発生する可能性があります。

- 退職したとき: 在職中に次の仕事が決まっていない場合、退職後速やかに「就労」から「求職活動」へ事由を変更するための届け出が必要です。自治体によっては「退職日の翌日から14日以内」などと期限が定められている場合があるため、事前に確認し、遅れないようにしましょう。

- 新しい仕事が決まったとき: 求職期間中に無事内定が出たら、今度は「求職活動」から「就労」へ事由を再度変更するための届け出を行います。こちらも「就労開始日から〇日以内」といった期限が設けられていることが一般的です。

- 在職中に転職先が決まり、空白期間なく移行する場合: この場合は「退職」と「就職」を同時に届け出ることになります。変更届に、前の会社の退職日と新しい会社の就労開始日、両方の情報を記載して提出します。

手続きの場所

手続きは、お住まいの市区町村の役所内にある、保育園の入園・在園関連を担当する部署で行います。名称は自治体によって異なり、「保育課」「子育て支援課」「こども家庭課」などさまざまです。どこに行けばよいか分からない場合は、役所の総合案内で「保育園の在園手続きの変更について」と尋ねれば、適切な窓口を案内してもらえます。

手続きの内容とポイント

窓口では、主に「教育・保育給付認定変更申請書(届)」という書類を提出します。この書類に、変更内容(保護者の氏名、変更事由、退職日、新しい就職先、就労開始日など)を記入します。

このとき、変更内容を証明するための添付書類が必ず必要になります。 例えば、退職した場合は「離職票」や「退職証明書」、新しい仕事が決まった場合は「就労証明書」です。これらの書類が揃っていないと、手続きが完了しないため注意が必要です。

自治体によっては、郵送での手続きを受け付けている場合もあります。しかし、書類に不備があった場合のやり取りに時間がかかるため、特に期限が迫っている場合は、直接窓口に持参して、職員に内容を確認してもらうのが最も確実で安心です。 その場で不明点を確認したり、他の必要書類について教えてもらえたりするメリットもあります。

② 在籍中の保育園への報告

自治体への公的な手続きと並行して、現在子どもが通っている保育園への報告も必ず行いましょう。 これは法律で定められた義務ではありませんが、円滑な園生活と子どもの安全を守るために非常に重要です。

なぜ保育園への報告が必要か

- 緊急連絡先の更新: 転職に伴い、勤務先の電話番号や所在地が変わります。保育時間中に子どもが急な発熱や怪我をした際、園は保護者に緊急連絡を取る必要があります。古い情報のままだと、いざという時に連絡がつかず、対応が遅れてしまう危険性があります。

- 就労状況の確認: 保育園側も、園児の保育の必要性が維持されているか(例:保護者がきちんと働いているか)を把握しておく必要があります。自治体と情報連携はしていますが、直接保護者から報告を受けることで、状況を正確に理解できます。

- 保育時間の変更への対応: 転職によって保育時間が「標準時間」から「短時間」に変わる場合、お迎えの時間が変わります。園側もクラス運営や職員の配置を調整する必要があるため、事前の報告が不可欠です。

- 信頼関係の維持: 何より、保育園は大切な子どもを預ける場所です。保護者の状況に変化があった際に、きちんと報告・相談することは、園の先生方との良好な信頼関係を築く上で基本となります。何も言わずに後から事実が伝わると、「なぜ教えてくれなかったのだろう」と不信感につながりかねません。

報告のタイミングと内容

報告する最適なタイミングは、退職や転職が決まった時点です。 最終的な日程が確定したら、なるべく早く園長先生や主任の先生に口頭で伝え、必要であれば書面でも報告しましょう。

伝えるべき内容は以下の通りです。

- 退職の事実と退職日

- 転職先の会社名、所在地、連絡先

- 新しい職場での就労開始日

- (変更がある場合)今後の送迎時間や緊急連絡先の変更について

特に、求職活動期間に入る場合は、「これから〇ヶ月ほど求職活動に入ります。そのため、お迎え時間が早まる可能性があります」といった具体的な見通しを伝えておくと、園側も安心して対応できます。

自治体への手続きと保育園への報告は、いわば車輪の両輪です。 どちらが欠けても、転職という大きな変化をスムーズに乗り切ることはできません。面倒に感じても、一つひとつ誠実に対応することが、結果的に子どもと自身の安心につながります。

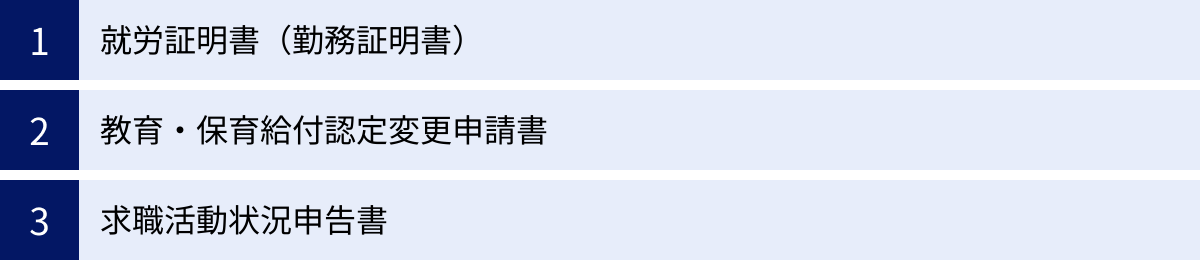

手続きに必要な主な書類

転職に伴う保育園関連の手続きでは、いくつかの重要な書類を準備する必要があります。これらの書類は、保護者の状況が変わったことを公的に証明し、保育の必要性を再評価するための根拠となります。ここでは、代表的な3つの書類について、その内容と取得方法、注意点を解説します。

就労証明書(勤務証明書)

「就労証明書」は、転職時の一連の手続きにおいて最も重要と言える書類です。 これは、保護者が企業などに雇用され、就労している事実を客観的に証明するためのものです。新しい職場での働き方が保育園の利用条件を満たしているか、保育時間が標準時間か短時間かを判断する上で、自治体はこの書類の内容を基にします。

- 記載される主な内容:

- 従業員の氏名、住所

- 勤務先の名称、所在地、電話番号

- 雇用形態(正社員、契約社員、パート・アルバイトなど)

- 雇用期間(入社年月日)

- 勤務日数(週〇日、月〇日など)

- 勤務時間(例:9:00〜18:00)

- 休憩時間

- 月間の合計就労時間

- 産休・育休の取得状況

- 会社の代表者印または人事部長印

- 取得方法:

- フォーマット: 多くの自治体では、独自の就労証明書のフォーマットを用意しています。 役所の窓口や自治体のウェブサイトからダウンロードできるので、必ず指定の様式を使用してください。指定がない場合でも、内閣府が示している標準的な様式を参考にすると良いでしょう。

- 依頼先: この書類は、勤務先の人事部や総務部など、労務管理を担当する部署に作成を依頼します。

- 依頼のタイミング: 企業側も作成に時間がかかる場合があるため、内定が出たらできるだけ早く依頼しましょう。 特に、入社前でまだ社員番号などがない状態でも発行してもらえるか、事前に確認しておくとスムーズです。

- 注意点:

- 転職時には2枚必要になる可能性: 退職する会社と、新しく入社する会社の両方の就労証明書(または退職証明書)が必要になる場合があります。退職する会社には「〇月〇日付で退職した」という証明を、新しい会社には「〇月〇日から就労する」という証明をしてもらうためです。

- 正確な情報の記載: 就労時間や日数は、契約内容と相違ないように正確に記入してもらう必要があります。もしここに誤りがあると、認定に影響が出る可能性があるため、受け取った際には内容をよく確認しましょう。

教育・保育給付認定変更申請書

「教育・保育給付認定変更申請書(届)」は、現在受けている認定内容に変更があったことを自治体に正式に届け出るための申請書類です。 就労状況が変わるということは、認定の根拠が変わるということなので、この書類の提出が法的な手続きの中心となります。

- 記載される主な内容:

- 子どもの氏名、生年月日

- 保護者の氏名、住所、連絡先

- 現在の認定内容

- 変更したい内容(変更事由)

- 変更事由が発生した年月日(退職日、就労開始日など)

- (就労先変更の場合)変更前と変更後の勤務先の情報

- 入手方法:

- この書類は、お住まいの市区町村の役所の保育担当課の窓口で受け取るか、自治体のウェブサイトからダウンロードできます。

- 提出のポイント:

- この申請書を単体で提出することはほとんどなく、必ず変更内容を証明する書類(前述の就労証明書や後述の求職活動状況申告書など)を添付して提出します。

- 記入内容に不明な点があれば、自己判断で書かずに、役所の窓口で職員に確認しながら記入するのが確実です。不備があると再提出を求められ、手続きが遅れる原因になります。

- 提出期限が定められていることが多いため、変更事由が発生したら、できるだけ早く手続きに着手しましょう。

求職活動状況申告書

「求職活動状況申告書(報告書)」は、退職後に求職活動を理由として保育園の利用を継続する場合に提出が必要となる書類です。 これは、保護者が本当に仕事を探すために活動しているかを自治体が確認し、「求職活動」という事由を認定し続けるためのものです。

- 記載される主な内容:

- 報告期間(例:〇月1日〜〇月31日)

- ハローワークへの登録日や相談履歴

- 求人サイトへの登録状況

- 企業への応募履歴(応募日、企業名、職種)

- 面接の実施状況(面接日、企業名)

- その他、セミナー参加など求職に関連する活動内容

- 提出のタイミングと頻度:

- 通常、月に1回、決められた日までに提出を求められます。

- 求職期間が終了するまで、毎月継続して提出が必要です。

- 注意点:

- 具体的な活動実績の記載が必須: 「活動中」といった曖昧な記述ではなく、「〇月〇日に株式会社△△に応募」「〇月×日に□□社と面接」のように、具体的な活動内容と日付を記載する必要があります。

- 証明書類の添付: 自治体によっては、面接を受けたことを証明するメールのコピーや、ハローワークの受付票のコピーなどの添付を求められる場合があります。求職活動に関する記録や書類は、念のため保管しておくようにしましょう。

- 誠実な報告: この申告書の提出を怠ったり、内容が不十分だったりすると、求職活動を行っていないと見なされ、求職期間の途中でも退園勧告を受ける可能性があります。誠実に活動し、正直に報告することが、猶予期間を最大限に活用する上で不可欠です。

これらの書類は、いずれも転職と保育園利用を両立させるための「パスポート」のようなものです。事前に何が必要かをリストアップし、計画的に準備を進めることが、手続きをスムーズにし、退園リスクを回避する鍵となります。

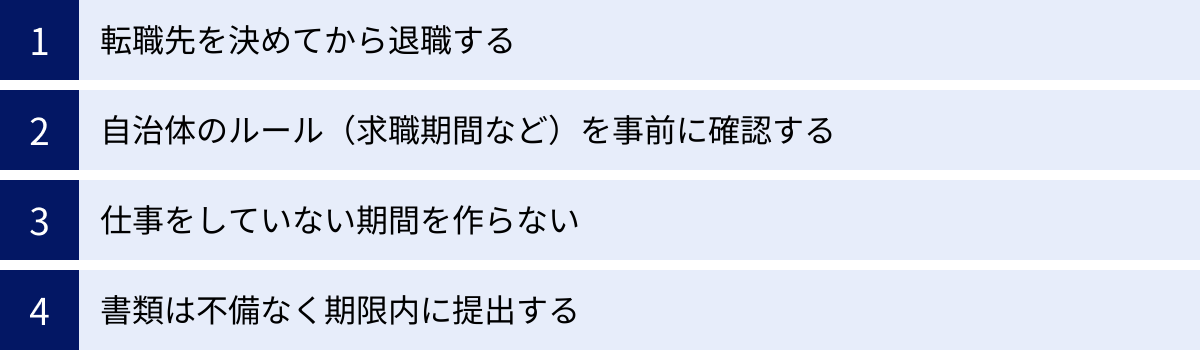

保育園を退園しないための4つの対策

これまで見てきたように、転職時に保育園を退園させられないためには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、それらの要点を具体的な4つの対策としてまとめました。これらを意識して行動することで、退園リスクを大幅に減らし、安心してキャリアプランを進めることができます。

① 転職先を決めてから退職する

保育園の退園リスクを回避するための最も確実で、最も推奨される方法が「在職中に転職活動を行い、次の職場を確保してから現在の職場を退職する」ことです。

この方法の最大のメリットは、就労していない「空白期間」が生まれないことにあります。空白期間がなければ、保育の必要性の事由が「就労」から途切れることがありません。手続き上は「勤務先の変更」という扱いになるだけで、「求職活動」という不安定なステータスを経る必要がないのです。

これにより、以下のような多くの利点を享受できます。

- 退園リスクがほぼゼロになる: 「求職期間内に仕事が決まらない」という、退園の最大のリスクを根本から排除できます。

- 手続きがシンプルになる: 「就労」から「求職活動」へ、そして「求職活動」から再び「就労」へという二段階の変更手続きが不要になり、一度の「勤務先変更」の届け出で済みます。

- 収入が途切れない: 転職によって収入がなくなる期間が発生しないため、家計への影響も最小限に抑えられます。

- 保育時間が短くならない: 「求職活動」事由による「保育短時間」への変更がないため、これまで通りの保育時間で子どもを預けながら、新しい仕事の準備を進められます。

もちろん、働きながらの転職活動は、時間的な制約も大きく、体力的にも精神的にも負担がかかります。平日の日中に面接の時間を確保したり、現在の仕事と両立させたりするのは簡単ではありません。しかし、子どもの生活環境を第一に守りたいと考えるのであれば、この方法が最も堅実な選択肢であることは間違いありません。 計画的に有給休暇を活用したり、オンライン面接が可能な企業を選んだりするなど、工夫次第で在職中の転職活動は十分に可能です。

② 自治体のルール(求職期間など)を事前に確認する

この記事で繰り返し強調している通り、保育園に関するルールは自治体ごとに大きく異なります。 一般的な情報を鵜呑みにするのではなく、必ずお住まいの市区町村の役所の担当窓口に直接問い合わせ、ご自身の状況に合わせた正確な情報を入手することが不可欠です。

転職を考え始めたら、まず以下の項目について確認しましょう。

- 求職期間の正確な日数: 「退職日の翌日から起算して90日間」「退職した月の翌々月末まで」など、具体的な期間とその起算日を確認します。

- 求職期間の延長の可否: やむを得ない事情がある場合に、期間の延長が認められるケースがあるか、あるとすればどのような条件かを確認しておくと、万が一の際に役立つ可能性があります(ただし、期待は禁物です)。

- 保育の必要性を認める最低就労条件: 転職先の労働条件を判断するために、「月間の最低就労時間」や「週の最低就労日数」の基準を正確に把握しておきます。

- 必要書類の種類とフォーマット: 就労証明書や変更届など、手続きに必要な書類一式と、自治体指定のフォーマットがあるかを確認し、事前にダウンロードしておくとスムーズです。

- 各種手続きの提出期限: 「変更事由が発生してから〇日以内」といった期限をすべてリストアップし、カレンダーに書き込むなどして管理しましょう。

これらの情報を、役所のウェブサイトで確認するだけでなく、電話や窓口で直接職員に質問するのが最も確実です。 その際、「現在〇〇保育園に子どもを預けている者ですが、転職を考えています。つきましては…」と具体的な状況を伝えると、より的確なアドバイスがもらえます。この情報収集という一手間を惜しまないことが、後々のトラブルを防ぐ最大の防御策となります。

③ 仕事をしていない期間を作らない

これは対策①と密接に関連しますが、スケジューリングの観点から特に重要です。退職日と新しい職場の入社日の間を、1日たりとも空けないように調整することを目指しましょう。

例えば、「6月30日付で退職し、7月1日付で入社する」というスケジュールが理想です。土日を挟む場合でも、「金曜日に退職し、翌月曜に入社する」といった形であれば、暦の上では連続していると見なされ、問題ありません。

なぜここまで「空白期間ゼロ」にこだわるかというと、たとえ数日であっても仕事をしていない期間があると、厳密にはその期間、「就労」という保育事由が途切れたと解釈される可能性があるからです。 多くの自治体では数日程度の空白は黙認される傾向にありますが、ルールに厳格な自治体の場合、「求職活動」への変更手続きを求められるリスクがゼロとは言えません。

空白期間を作らないための具体的な工夫としては、以下が考えられます。

- 内定が出たら、入社可能日を交渉する: 新しい職場から提示された入社日と、現在の職場の退職希望日を照らし合わせ、空白期間ができないように調整を依頼します。

- 有給休暇を有効活用する: 退職日を月末に設定し、それまでの期間を有給休暇の消化にあてることで、実質的な最終出社日を早めることができます。この有給消化期間中に、新しい職場への引き継ぎや準備を進めることも可能です。

無用な手続きの手間や解釈のリスクを避けるためにも、可能な限りシームレスな移行を目指すことが賢明です。

④ 書類は不備なく期限内に提出する

どんなに計画的に転職活動を進めても、最終的な手続きである書類提出でミスをしてしまっては元も子もありません。 「うっかり提出を忘れた」「記入内容に漏れがあった」といった単純なミスが、退園という最悪の結果につながる可能性があります。

書類手続きを完璧にこなすためのポイントは以下の通りです。

- チェックリストの作成: 必要な書類(変更届、就労証明書など)、提出先(役所、保育園)、提出期限を一覧にした自分だけのチェックリストを作成しましょう。提出が完了したものからチェックを入れていくことで、漏れを防ぎます。

- 書類のダブルチェック: 記入した書類は、提出前に必ずもう一度見直しましょう。特に、就労証明書に記載された勤務時間や日数が、自治体の基準を満たしているか、契約内容と相違ないかを重点的に確認します。可能であれば、パートナーなど第三者にも見てもらうと、自分では気づかないミスを発見できることがあります。

- コピーを取っておく: 提出する書類は、すべてコピーを取って手元に保管しておきましょう。後日、自治体から内容について問い合わせがあった際に、提出した書類を確認しながら正確に回答できます。

- 期限には余裕を持つ: 「期限最終日に提出しよう」と考えるのは危険です。不測の事態(役所の混雑、書類の不備発覚など)に備え、期限の数日前には提出を完了させるつもりでスケジュールを組みましょう。

これらの対策は、どれも基本的なことのように思えるかもしれません。しかし、転職という変化の大きい時期には、こうした基本を丁寧に着実に実行することが、子どもの大切な居場所である保育園を守る上で何よりも重要になるのです。

転職と保育園に関するQ&A

ここでは、転職と保育園に関して、保護者の方々からよく寄せられる具体的な質問とその回答をまとめました。ご自身の状況に近いものがあれば、ぜひ参考にしてください。

Q. 雇用形態が変わっても保育園は継続できますか?

はい、雇用形態(正社員、パート、自営業など)自体が変わっても、自治体が定める「保育の必要性」の基準を満たし続けていれば、原則として保育園の利用は継続できます。 大切なのは「どのような形態で働くか」ではなく、「その働き方が保育を必要とするだけの就労時間や日数に該当するか」という点です。

正社員からパート・アルバアルバイトへの変更

可能です。ただし、最も注意すべきは「月間の合計就労時間」です。

転職後のパート・アルバイトとしての月間就労時間が、お住まいの自治体が定める最低基準(例:月64時間以上など)をクリアしていれば、保育の必要性は認められ、在園を継続できます。

一方で、以下のような変化が起こる可能性があります。

- 保育時間の変更: 月の就労時間が120時間を下回る場合、認定区分が「保育標準時間」から「保育短時間」に変更され、預けられる時間が短くなることがあります。

- 保育料の変更: 保育短時間認定になると、保育料がわずかに安くなる場合があります。

- 指数の低下: 就労時間が減ることで、世帯の「指数(点数)」が下がります。これは、将来、下の子を入園させたい場合や転園する際に、選考で不利になる可能性があることを意味します。

転職先を決める際には、時給や待遇だけでなく、月間のシフト時間がお住まいの自治体の基準を確実に満たすかどうかを必ず確認しましょう。

会社員から自営業・フリーランスへの変更

こちらも、事業が「就労」と認められ、就労時間などの基準を満たせば継続可能です。しかし、会社員の場合と比べて手続きが複雑になり、注意点がいくつかあります。

- 就労実態の証明: 会社員であれば「就労証明書」一枚で済みますが、自営業・フリーランスの場合は、客観的に事業を行っていることを証明する必要があります。一般的に、以下の書類の提出を求められます。

- 開業届または個人事業の開始申告書の控え

- 業務委託契約書や請負契約書

- 直近の確定申告書の控え

- 事業内容がわかるウェブサイトやパンフレットなど

- 就労時間の申告: 決まった勤務時間がないため、自身の裁量で「1日〇時間、週〇日就労している」と自己申告することになります。ただし、その申告内容が実態と合っているか、自治体は提出された契約書や売上実績などから判断します。明らかに実態とかけ離れた申告は認められません。

- 収入の安定性: 開業直後で収入が不安定な場合、就労の実態が乏しいと判断されるリスクがあります。ある程度の売上実績や継続的な案件があることを示すことが重要です。

会社員から独立する場合は、事前に自治体の窓口で「自営業として保育園を利用し続けるためには、どのような書類で、どの程度の活動実績を証明すればよいか」を具体的に相談しておくことが不可欠です。

Q. 転職で収入が減ったら保育料は安くなりますか?

転職によって収入が減少した場合、将来的には保育料が安くなる可能性がありますが、すぐに反映されるわけではありません。

保育料は、前年度の「市区町村民税の所得割額」に基づいて算定されます。例えば、2024年4月〜2024年8月の保育料は2023年度(2022年1月〜12月の所得)の住民税額で、2024年9月〜2025年3月の保育料は2024年度(2023年1月〜12月の所得)の住民税額で決まる、という仕組みです。

つまり、転職して今年の収入が減ったとしても、その影響が保育料に反映されるのは、その所得に対する住民税額が確定する翌年度以降となります。 すぐに保育料が安くなるわけではないので、注意が必要です。

ただし、倒産や解雇など、予期せぬ理由で著しく収入が減少し、保育料の支払いが困難になった場合には、自治体によっては保育料の減免制度が適用されることがあります。自己都合の転職では対象外となることが多いですが、状況に応じて役所に相談してみる価値はあります。

Q. 育児休業中に転職活動をしても問題ないですか?

法律上、育児休業中に転職活動を行うこと自体は禁止されていません。しかし、いくつかの点で慎重な判断が求められます。

- 現在の会社との関係: 育児休業は、原則として「休業後に同じ職場へ復帰すること」を前提とした制度です。そのため、育休中に転職活動をしていることが会社に知られた場合、信頼関係を損ない、円満な退職が難しくなる可能性があります。

- 育児休業給付金の問題: 育児休業給付金は、育休終了後に復職することが受給の条件に含まれています。もし育休が終了した時点で復職せずに退職すると、本来もらえたはずの最後の給付金などが支給されない可能性があります。 また、転職を前提として育休を取得したと見なされた場合、過去に遡って給付金の返還を求められるリスクもゼロではありません。

倫理的な側面や給付金のことを考えると、育休中は子育てに専念し、一度職場に復帰してから転職活動を開始するのが最もトラブルの少ない、安全な進め方と言えるでしょう。

Q. 産休・育休中に転職が決まった場合、保育園はどうなりますか?

これは非常に注意が必要なケースです。多くの場合、育休からの復職を条件として保育園の入園内定を得ていた場合、その前提が崩れるため、内定が取り消される可能性が非常に高くなります。

保育園の入園選考では、「育休からの復職」は指数が高く設定され、優先的に入園できることが多いです。しかし、転職するということは、その会社に復職しないということです。そうなると、「復職」という入園条件を満たさなくなるため、内定の根拠が失われてしまいます。

この場合、以下のような対応が必要になります。

- 現在の保育園の内定は辞退(または取り消し)となる。

- 新しい勤務先への「新規就労」を事由として、改めて保育園の入園申込みを行う。

つまり、選考のスタートラインに逆戻りしてしまうのです。新しい勤務先での就労を証明する書類を揃え、他の新規申込者と同じように指数で競争することになります。地域によっては、希望の時期に保育園が見つからず、転職先の入社日に間に合わないという最悪の事態も考えられます。

産休・育休からの復職タイミングで転職を考えている場合は、このリスクを十分に理解した上で、新しい自治体での保育園の空き状況などを徹底的にリサーチし、計画を立てる必要があります。

Q. 転職で勤務地が変わり、転園が必要な場合はどうすればいいですか?

転職に伴って市区町村をまたぐ引越しをする場合、原則として現在通っている保育園は退園し、新しい住所地で新たに保育園の入園申込み(転園手続き)を行う必要があります。

手続きの基本的な流れは以下の通りです。

- 新しい住所地の自治体へ情報収集: まず、引越し先の市区町村の役所に連絡し、転園手続きの方法、必要書類、申込締切日、保育園の空き状況などを確認します。

- 新しい自治体へ転園(新規入園)申込み: 新しい勤務先の就労証明書など、必要な書類を揃えて、引越し先の自治体に入園申込みを行います。

- 現在の自治体へ退園届の提出: 新しい保育園への入園が決まったら(または引越し日が確定したら)、現在住んでいる自治体と保育園に「退園届」を提出します。

注意点として、転園は「必ず希望の園に入れる」という保証がないことが挙げられます。特に待機児童の多い地域への引越しの場合、転園先が見つからず、認可外保育施設を探したり、最悪の場合は保護者のどちらかが育休を取らざるを得なくなったりするケースもあります。

転職と引越しがセットになる場合は、転職活動と並行して、新居探しと保育園探し(情報収集)を同時に進めるという、非常に計画的な行動が求められます。

Q. 転職活動中、子どもは何時まで預けられますか?

保護者の保育事由が「就労」から「求職活動」に切り替わった場合、多くは保育の認定区分が「保育短時間」に変更されます。

「保育短時間」の利用時間は、1日あたり最大8時間です。具体的な開所時間は園によって異なりますが、例えば「午前8時半から午後4時半まで」「午前9時から午後5時まで」といった形になります。

これまで「保育標準時間(最大11時間)」を利用して、朝早くから夕方遅くまで預けていた家庭にとっては、預かり時間が大幅に短くなる可能性があります。お迎えの時間が早まるため、午後に面接を入れるのが難しくなるなど、転職活動のスケジュールに制約が出ることが考えられます。

転職活動を始める前に、ご自身の自治体で「求職活動」事由の場合の保育時間がどうなるのか、そして在籍中の保育園の短時間保育の具体的な時間帯を確認しておくことが、スムーズな活動計画を立てる上で重要です。