中小企業診断士は、経営コンサルタントとして唯一の国家資格であり、その専門性の高さから多くのビジネスパーソンがキャリアアップを目指して取得を志す人気の資格です。経営に関する体系的な知識を証明できるため、転職市場においても高い評価を受ける可能性を秘めています。

しかし、「資格さえ取れば安泰」「誰でも簡単に転職できる」というわけではありません。中小企業診断士の資格を転職で最大限に活かすためには、資格の価値を正しく理解し、自身の経験やスキルと掛け合わせた戦略的なキャリアプランニングが不可欠です。

この記事では、中小企業診断士の基本的な役割から、転職市場での有利性、具体的なキャリアパス、転職先の選択肢、そしてリアルな年収事情まで、あらゆる角度から徹底的に解説します。さらに、年代別の転職戦略や、転職を成功させるための具体的なポイント、おすすめの転職エージェントまで網羅的にご紹介します。

中小企業診断士の資格取得を目指している方、すでに資格を保有し、次のキャリアを模索している方にとって、今後のキャリアを考える上での羅針盤となる情報を提供します。

目次

そもそも中小企業診断士とは

中小企業診断士という資格名は聞いたことがあっても、その具体的な役割や仕事内容、法的な位置づけについて正確に理解している人は少ないかもしれません。転職活動を始める前に、まずはこの資格の本質を深く理解することが重要です。

経営コンサルタント唯一の国家資格

中小企業診断士の最も大きな特徴は、「経営コンサルタントに関する唯一の国家資格」である点です。これは、「中小企業支援法」という法律に基づいて経済産業大臣が登録する資格であり、国がその専門性を公式に認めていることを意味します。

世の中には自称「経営コンサルタント」が無数に存在しますが、その知識レベルや倫理観は玉石混淆です。その中で、中小企業診断士は、国が定めた厳しい試験をクリアし、一定水準以上の経営に関する知識と能力を有することが客観的に証明されています。この「国のお墨付き」があることで、クライアントである企業経営者や、転職先の企業に対して、高い信頼性と権威性を示すことができます。

他の国家資格、例えば弁護士や税理士、社会保険労務士などは、それぞれ法律、税務、労務といった特定の専門分野における独占業務を持っています。一方で、中小企業診断士は「経営」という非常に広範な領域をカバーします。具体的には、企業の成長戦略の策定から、財務状況の分析、マーケティング、生産管理、人事組織、さらにはIT活用に至るまで、企業活動のあらゆる側面を横断的に診断し、助言を行うことが求められます。

この網羅性が、中小企業診断士を他の専門士業と一線を画す存在にしています。企業の課題は、決して一つの分野だけで完結するものではありません。例えば、売上不振という課題一つをとっても、その原因が製品開発にあるのか、マーケティング戦略にあるのか、あるいは営業組織の問題なのか、複合的な要因が絡み合っていることがほとんどです。中小企業診断士は、こうした複雑に絡み合った経営課題の全体像を俯瞰し、最適な解決策へと導く羅針盤のような役割を担うのです。

資格の役割と仕事内容

中小企業診断士の根幹となる役割は、「企業の経営課題を診断し、適切な助言を行う」ことです。ちょうど医師が患者を診察し、症状の原因を特定して治療法を提案するように、診断士は企業の「健康状態」を多角的に分析し、課題を明らかにして、その企業が持続的に成長するための処方箋を描きます。

その仕事内容は非常に多岐にわたりますが、代表的なものをいくつかご紹介します。

- 経営戦略策定・経営改善支援: 企業のビジョンや目標をヒアリングし、外部環境(市場、競合)と内部環境(自社の強み・弱み)を分析した上で、中期経営計画や事業戦略の策定を支援します。既存事業の収益改善や業務プロセスの見直しなども行います。

- 財務・会計に関する診断・助言: 決算書などの財務諸表を分析し、企業の収益性、安全性、生産性を評価します。資金繰りの改善、資金調達(融資、補助金・助成金活用)、コスト削減、設備投資の意思決定などをサポートします。

- マーケティング・販路開拓支援: 市場調査や競合分析を通じて、効果的なマーケティング戦略や販売促進策を立案します。新商品・サービスの開発支援や、新たな販路の開拓、Webマーケティングの導入支援なども重要な業務です。

- 生産管理に関する診断・助言: 主に製造業を対象に、生産現場の課題を診断します。生産性の向上、品質管理の徹底、コスト削減、在庫の最適化などを目指し、具体的な改善策(5S活動、QC活動、IE手法の導入など)を指導します。

- 人事・組織に関する診断・助言: 組織構造の見直しや、従業員のモチベーション向上のための人事評価制度・賃金制度の設計、人材育成体系の構築などを支援します。組織風土の改革や、円滑な事業承継のサポートも行います。

- 公的支援制度の活用支援: 国や地方自治体が実施する補助金、助成金、融資制度などの情報を経営者に提供し、事業計画書の作成支援や申請手続きのサポートを行います。これは特に中小企業にとって重要な資金調達手段であり、診断士の専門性が大いに活かされる分野です。

- 講演・研修・執筆活動: 自身の専門分野に関する知識を活かし、商工会議所や金融機関、各種団体が主催するセミナーで講師を務めたり、企業内で研修を行ったりします。また、経営に関する書籍や雑誌記事の執筆活動を行う診断士も少なくありません。

これらの業務は、独立して活動する診断士だけでなく、企業内で働く「企業内診断士」にとっても、所属部署の業務を遂行する上で非常に役立つスキルセットとなります。

独占業務がないことへの正しい理解

中小企業診断士について語られる際、しばしば「独占業務がない」という点が指摘されます。これは、弁護士の訴訟代理や税理士の税務申告代行のように、「その資格がなければ行ってはならない業務」が法律で定められていない、という意味です。

この点をネガティブに捉え、「食えない資格」と評する声も一部にはあります。しかし、この「独占業務がない」という特徴は、見方を変えれば計り知れないほどの可能性と自由度を秘めた強みとなり得ます。

独占業務がないということは、裏を返せば「業務範囲に一切の制約がない」ということです。税理士が税務、社労士が労務という専門領域に軸足を置くのに対し、中小企業診断士は経営に関わるあらゆる課題に、垣根なくアプローチできます。企業の課題に応じて、戦略、財務、マーケティング、人事といった複数の分野を横断した、最も本質的なコンサルティングを提供できるのです。

さらに重要なのは、「他の専門性との掛け合わせによる価値の創造」です。独占業務がないからこそ、中小企業診断士の知識は、他の資格や個人の実務経験と組み合わせることで、独自の強力な武器となります。

例えば、以下のような組み合わせが考えられます。

- ITエンジニア × 中小企業診断士: 経営の視点からDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進できる「ITコンサルタント」として、企業のIT戦略立案やシステム導入を主導できます。

- 経理・財務担当者 × 中小企業診断士: 財務の専門知識に経営全般の知識が加わることで、単なる数値管理に留まらず、経営戦略に基づいた資金調達や投資判断を担う「CFO(最高財務責任者)候補」としてキャリアアップが期待できます。

- 営業・マーケティング担当者 × 中小企業診断士: 現場の感覚に加え、経営理論やデータ分析のスキルが身につくことで、市場全体を俯瞰した高度な「マーケティング戦略」や「事業企画」を立案できる人材になります。

- 税理士・公認会計士 × 中小企業診断士: 税務・会計の専門性に経営コンサルティングの視点が加わることで、クライアントに対し、記帳代行や税務申告だけでなく、より付加価値の高い経営改善アドバイスを提供できる「ワンストップサービス」が実現できます。

このように、中小企業診断士は、それ単体で完結する資格というよりも、自身のキャリアの核となる専門性と組み合わせることで、その価値を何倍にも増幅させる「触媒」のような役割を果たすのです。「独占業務がない」ことは弱みではなく、あらゆる可能性に開かれた、無限のフロンティアであると正しく理解することが、転職成功への第一歩となります。

中小企業診断士の資格は転職で有利に働くのか

中小企業診断士の資格取得が、転職市場において具体的にどのようなメリットをもたらすのか。ここでは、企業が中小企業診断士の資格保有者に何を期待し、どのように評価するのかという視点から、その有利性を詳しく解説します。

経営に関する幅広い知識を客観的に証明できる

転職活動において、これまでの実務経験やスキルをアピールすることは当然重要です。しかし、自身の能力を口頭で説明するだけでは、その客観性や網羅性を採用担当者に納得させるのは難しい場合があります。ここで、中小企業診断士の資格が強力な武器となります。

この資格は、「経営に関する広範かつ体系的な知識を有していること」を国が公式に証明してくれる、客観的な証です。中小企業診断士の試験科目は、以下の7科目に及びます。

- 経済学・経済政策: マクロ経済とミクロ経済の基礎理論を学び、経済動向を読み解く力を養う。

- 財務・会計: 貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書(C/F)の分析、企業価値評価、資金調達など、企業の財務戦略の根幹をなす知識。

- 企業経営理論: 経営戦略論、組織論、マーケティング論など、企業の舵取りに不可欠な理論を学ぶ。

- 運営管理(オペレーション・マネジメント): 生産管理と店舗・販売管理に分かれ、効率的なオペレーションを構築するための知識。

- 経営法務: 会社法、知的財産権、民法など、企業活動に関わる法律知識。

- 経営情報システム: IT戦略、情報システム開発、情報セキュリティなど、現代経営に必須のIT知識。

- 中小企業経営・中小企業政策: 日本経済における中小企業の役割や特有の課題、国の中小企業支援策に関する知識。

これだけの科目を網羅している資格は他に類を見ません。特定の部署の専門知識だけでなく、あたかも経営者のように企業全体を俯瞰し、各部門の連携を考えながら課題を捉える視点を持っていることの証明になります。

企業は常に、自分の担当範囲だけでなく、より広い視野で事業を考えられる人材を求めています。特に、将来の管理職や経営幹部候補を採用する際には、この「経営視点」が極めて重要な評価項目となります。中小企業診断士の資格は、面接で「経営的な視点を持っています」と語るよりもはるかに説得力のある、客観的な能力証明書として機能するのです。

論理的思考力や課題解決能力をアピールできる

中小企業診断士の試験は、単なる知識の暗記だけでは合格できません。特に、記述式の2次試験は、そのプロセス自体が高度な論理的思考力と課題解決能力を要求される構成になっています。

2次試験では、架空の企業の事業内容や財務状況、組織体制などが詳細に記述された「与件文」が提示されます。受験者はこの長文を読み解き、企業のSWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)を行い、抱えている本質的な課題を抽出し、そして具体的な解決策を制限時間内に論理的に記述しなければなりません。

この一連のプロセスは、まさにコンサルティングの現場で行われる思考プロセスそのものです。

- 情報収集・分析能力: 膨大な情報の中から、問題解決に必要な情報を的確に抜き出す力。

- 課題発見能力: 表面的な事象に惑わされず、その裏にある根本的な原因や課題を見つけ出す力。

- 解決策立案能力: 企業の持つリソースや制約を考慮した上で、現実的かつ効果的な解決策を複数考案する力。

- 論理的表現能力: 自身の考えを、誰が読んでも理解できるように、筋道を立てて分かりやすく文章化する力。

これらの能力は、コンサルティング業界はもちろんのこと、事業会社の経営企画、事業企画、マーケティングといった、あらゆる企業の「考える」部門で必須とされるコアスキルです。中小企業診断士の資格を保有しているということは、「自分にはこのような高度な思考トレーニングを乗り越えた実績があります」とアピールしているのと同じ意味を持ちます。特に、具体的な業務経験が少ない若手であっても、このポテンシャルを高く評価してもらえる可能性が大いにあります。

高い学習意欲と向上心の証になる

中小企業診断士は、数ある国家資格の中でも屈指の難関資格として知られています。例年、最終的な合格率はわずか4%~8%程度で推移しており、合格するためには1,000時間以上の学習が必要とも言われています。

多くの社会人が、仕事や家庭と両立しながら、この膨大な学習時間を捻出し、長期間にわたってモチベーションを維持し続けなければなりません。この厳しい道のりを乗り越えて合格を勝ち取ったという事実は、それ自体が候補者の人間性やスタンスを雄弁に物語る強力なエピソードとなります。

採用担当者の視点から見ると、難関資格の保有者は以下のような資質を持つ人材だと評価されます。

- 高い目標設定能力と達成意欲: 自ら高い目標を掲げ、それに向かって粘り強く努力を続け、結果を出すことができる。

- 自己管理能力と継続力: 長期的な計画を立て、時間やモチベーションを自己管理しながら、最後までやり遂げることができる。

- 知的好奇心と学習意欲: 現状に満足せず、常に新しい知識やスキルをどん欲に吸収しようとする向上心を持っている。

現代のビジネス環境は変化が激しく、企業は常に学び続け、自己変革できる人材を求めています。中小企業診断士の資格は、単なる知識の証明に留まらず、「変化の激しい時代を生き抜くためのポテンシャルを秘めた、成長意欲の高い人材」であることの何よりの証となるのです。この点は、特に異業種・異職種への転職を目指す際に、強力なアピールポイントとなります。

ただし資格だけでなく実務経験も重要視される

これまで述べてきたように、中小企業診断士の資格は転職において非常に有利に働きます。しかし、ここで一つ、極めて重要な注意点があります。それは、「資格さえあれば誰でも成功できるわけではない」ということです。

採用企業が最終的に見ているのは、「その資格を使って、自社にどのような貢献をしてくれるのか」という一点に尽きます。つまり、資格という「知識」と、これまでの「実務経験」を掛け合わせ、いかにして具体的な価値を生み出せるかを明確に示さなければなりません。

例えば、人事経験のない人が診断士資格を取得したからといって、いきなり大手企業の人事戦略コンサルタントとして採用されるのは非常に困難です。同様に、財務の実務経験が全くない人が、資格知識だけでCFO候補として転職することも現実的ではありません。

転職市場で最も高く評価されるのは、「実務経験 × 診断士資格」というシナジー(相乗効果)を発揮できる人材です。

- 経理の実務経験者が資格を取得すれば、財務分析や資金調達の知識を活かし、財務コンサルタントや事業会社の経営企画職への道が開けます。

- ITエンジニアが資格を取得すれば、技術力と経営知識を兼ね備えたITコンサルタントとして、企業のDX推進をリードできます。

- 店舗の店長経験者が資格を取得すれば、現場でのマネジメント経験と運営管理の知識を活かし、小売・サービス業のSV(スーパーバイザー)や店舗開発、コンサルタントとして活躍できます。

資格はあくまでキャリアを加速させるためのブースターであり、その土台となるのはこれまでの実務経験です。転職活動においては、資格の価値を過信することなく、「自分のこれまでの経験に、診断士の知識が加わることで、具体的にどのような価値を提供できるのか」を自身の言葉で論理的に説明できるように準備しておくことが、成功の絶対条件と言えるでしょう。

中小企業診断士の2大キャリアパス

中小企業診断士の資格を取得した後、その働き方は大きく二つに分かれます。一つは企業に所属しながらその専門性を活かす「企業内診断士」、もう一つは独立開業してコンサルティング事業を営む「独立診断士」です。どちらの道を選ぶかによって、働き方や得られる経験、収入などが大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、自身の価値観やライフプランに合ったキャリアを選択することが重要です。

企業内で専門性を発揮する「企業内診断士」

「企業内診断士」とは、その名の通り、一般企業や金融機関、官公庁などに正社員として所属し、その組織の中で中小企業診断士として得た知識やスキルを活かして業務に従事する働き方です。資格取得者のうち、大多数がこの企業内診断士としてキャリアを歩んでいます。

メリット:

- 安定した収入と福利厚生: 最大のメリットは、会社員としての安定性です。毎月決まった給与が支払われ、社会保険や退職金、住宅手当といった福利厚生も享受できます。収入の変動が少ないため、安定した生活基盤を築きやすいです。

- 所属企業の経営に深く関与: 外部のコンサルタントとは異なり、組織の内部から長期間にわたって経営課題に取り組むことができます。自社の事業や文化を深く理解した上で、腰を据えた改善活動や新規事業の立ち上げなどを主導できるのは、企業内診断士ならではの醍醐味です。

- 社内でのキャリアアップ: 診断士の知識は、経営企画、事業開発、マーケティング、財務、人事など、あらゆる部署で高く評価されます。資格取得が昇進・昇格のきっかけとなったり、より責任のあるポジションへの異動につながったりするケースも少なくありません。

- 実務経験の蓄積: 独立する前に、まずは企業内で診断士としてのスキルを実践的に試す場として活用できます。特にコンサルティング未経験者の場合、事業会社の企画部門などで経験を積むことは、将来の独立に向けた貴重な準備期間となります。

デメリット:

- 活動範囲の限定: 基本的に、所属する一社の課題解決に集中することになるため、独立診断士のように多様な業界・規模の企業に関わる機会は少なくなります。

- 副業の制限: 会社によっては就業規則で副業が禁止または制限されている場合があります。診断士として社外でのコンサルティング活動や講演などを行いたい場合、会社の許可が必要になることがあります。

- 必ずしも専門性を活かせるとは限らない: 資格を取得しても、必ずしも希望する部署に配属されるとは限りません。会社の方針や人事異動によっては、診断士の知識を直接活かせない業務に従事する可能性もあります。

企業内診断士は、安定した環境で、一つの組織に深くコミットしながら自身の専門性を高めていきたいという志向を持つ人に向いているキャリアパスと言えます。

独立して事業を営む「独立診断士」

「独立診断士」とは、企業に所属せず、個人事業主または自身で法人を設立し、プロの経営コンサルタントとして活動する働き方です。クライアント企業と個別に契約を結び、経営課題の解決に向けたコンサルティングサービスを提供します。

メリット:

- 収入の上限がない: 自身の能力と努力次第で、収入を大きく伸ばせる可能性があります。単価の高いコンサルティング案件を継続的に受注できれば、企業内診断士の年収をはるかに上回る収入を得ることも夢ではありません。年収1,000万円以上、中には数千万円を稼ぐ独立診断士も存在します。

- 働く時間や場所の自由度: 会社員と異なり、いつ、どこで、どれだけ働くかを基本的に自分で決めることができます。ワークライフバランスを重視した働き方や、場所に縛られないリモートワーク中心のライフスタイルを実現しやすいです。

- 多様な経験と人脈: 様々な業界、業種、規模の企業の経営に携わることができます。多種多様な課題解決に取り組むことで、コンサルタントとしてのスキルが飛躍的に向上し、幅広い人脈を築くことができます。

- 純粋な専門家としての活動: 会社のしがらみや組織内の力学に左右されることなく、純粋にクライアント企業の利益を追求したコンサルティングに専念できます。

デメリット:

- 収入の不安定さ: 収入が青天井である一方、仕事がなければ収入はゼロになります。常に新規顧客を開拓するための営業活動が必要であり、収入は月によって大きく変動する可能性があります。

- 経営に関する全責任: コンサルティング業務だけでなく、営業、マーケティング、経理、総務など、事業運営に関わるすべての業務を自分自身で行うか、外注する必要があり、その全責任を負わなければなりません。

- 孤独になりがち: 基本的に一人で活動することが多く、組織に属していた時のような同僚との気軽な相談や情報交換の機会が減るため、孤独を感じることがあります。意識的に診断士協会や研究会などのコミュニティに参加し、ネットワークを構築することが重要です。

独立診断士は、高いリスクを許容できる、チャレンジ精神旺盛で自己管理能力が高い人、そして何よりも経営コンサルティングそのものに情熱を注げる人に向いているキャリアパスです。

| 項目 | 企業内診断士 | 独立診断士 |

|---|---|---|

| 働き方 | 企業に雇用される会社員 | 個人事業主・法人経営者 |

| 収入 | 比較的安定(給与+資格手当など) | 不安定だが成果次第で高収入も可能 |

| 仕事内容 | 所属企業の課題解決が中心 | 複数のクライアント企業の課題解決 |

| 安定性 | 高い(雇用・収入が安定) | 低い(すべて自己責任) |

| 自由度 | 低い(就業規則・勤務時間に準ずる) | 高い(時間・場所・仕事内容を自己裁量で決定) |

| 主なメリット | 安定した収入、福利厚生、社内キャリア形成 | 高収入の可能性、高い自由度、多様な経験 |

| 主なデメリット | 活動範囲の限定、副業の制限の可能性 | 収入の不安定さ、営業活動の必要性、全業務の自己責任 |

中小企業診断士の主な転職先とキャリアの選択肢

中小企業診断士の資格と知識は、特定の業界や職種に限定されず、極めて幅広いフィールドで活かすことができます。ここでは、代表的な転職先と、それぞれの場所でどのようなキャリアを築けるのかを具体的に見ていきましょう。

コンサルティングファーム

中小企業診断士の知識と最も親和性が高く、人気の転職先の一つがコンサルティングファームです。企業の経営課題を解決するという点で、診断士の活動と本質的に同じであり、資格取得で得た知識をダイレクトに活かすことができます。ファームの種類によって、専門領域や求められるスキルが異なります。

戦略系コンサルティング

クライアント企業のトップマネジメントが抱える経営課題に対し、全社戦略、事業戦略、M&A戦略といった最上流の意思決定を支援します。極めて高い論理的思考力、仮説構築能力、情報分析力が求められ、非常に狭き門です。診断士の企業経営理論や財務・会計の知識は基礎となりますが、それ以上に地頭の良さや思考体力が問われます。未経験からの転職は難易度が高いですが、成功すればビジネスエリートとしてのキャリアを歩むことができます。

財務・M&A系コンサルティング

企業のM&A(合併・買収)や組織再編、資金調達など、財務戦略に関わる専門的なアドバイザリーサービスを提供します。財務デューデリジェンス(買収対象企業の資産査定)、企業価値評価(バリュエーション)、PMI(M&A後の統合プロセス)などが主な業務です。診断士試験で学ぶ財務・会計の知識、特に企業価値評価の論点は直接的に活かせるため、親和性の高い分野です。会計士や金融機関出身者も多く、高度な専門性が求められます。

事業再生コンサルティング

経営不振に陥った企業の再建を支援します。財務状況の立て直し(リストラクチャリング)、不採算事業の整理、新たな収益源の確保など、外科手術的なアプローチが求められることも少なくありません。財務、事業、組織、法務など、診断士が学ぶ幅広い知識を総動員して、企業の存続という究極の課題に取り組む、非常にやりがいのある分野です。金融機関での融資・審査経験や、事業会社での経営企画経験などが活かせます。

ITコンサルティング

企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進、基幹システム(ERP)の導入、情報セキュリティ体制の構築などを支援します。経営戦略とIT戦略を繋ぐ橋渡し役として、診断士の経営情報システムの知識が役立ちます。技術的な知見だけでなく、業務プロセス全体を理解し、経営課題を解決するためのIT活用を提案する能力が重要です。IT業界出身の診断士にとっては、最もスムーズにキャリアチェンジしやすい分野の一つです。

事業会社

コンサルティングファームだけでなく、一般の事業会社にも診断士が活躍できるポジションは数多く存在します。外部から助言する立場ではなく、事業の当事者として経営に関与できるのが大きな魅力です。

経営企画・事業企画

中小企業診断士の知識が最も直接的に活かせる部門と言っても過言ではありません。中期経営計画の策定、全社的な予算編成、新規事業の立案・実行、M&Aの検討、競合・市場分析など、まさに企業の頭脳として機能します。診断士として学んだ経営戦略、財務、マーケティングの知識をフル活用し、会社の未来を創る仕事に携わることができます。

マーケティング・営業企画

市場のニーズを捉え、自社の商品・サービスをどのように顧客に届けるか、その戦略を立案・実行する部門です。市場調査、STP分析(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)、4P分析(製品、価格、流通、プロモーション)、販売促進策の企画、営業部門の目標設定やKPI管理などを行います。企業経営理論で学ぶマーケティング論がそのまま実践の場で役立ちます。

財務・経理

企業の血液である「カネ」を管理する重要な部門です。月次・年次決算、予実管理、資金繰り管理、金融機関との折衝による資金調達、IR(投資家向け広報)活動などを担います。診断士の財務・会計知識があれば、単なる経理処理に留まらず、財務データから経営課題を読み解き、経営層に改善提案を行う戦略的な財務担当者として価値を発揮できます。

人事・総務

企業の土台である「ヒト」と「組織」を扱う部門です。採用活動、人材育成、人事評価制度や報酬制度の設計、組織開発、労務管理などを担います。企業経営理論で学ぶ組織論や、経営法務で学ぶ労働関連法規の知識が活かせます。従業員が働きがいを感じ、パフォーマンスを最大限に発揮できる組織作りを、経営的な視点からリードすることができます。

金融機関

企業の資金調達を支える金融機関も、中小企業診断士の重要な転職先です。融資審査や取引先の経営支援において、その専門性が高く評価されます。

銀行・信用金庫

法人営業担当として、取引先企業の経営者と直接対話し、融資の提案や経営相談に応じます。決算書を分析して企業の信用力を評価する「与信審査」の場面では、診断士の財務知識が不可欠です。近年は単なる融資(ファイナンス)だけでなく、取引先の経営課題解決を支援する「コンサルティング機能」を強化しており、診断士の活躍の場が広がっています。

証券会社

投資銀行部門(IBD)において、企業のM&Aアドバイザリー業務や、株式公開(IPO)支援業務などに携わることができます。高度な財務知識と企業経営全般への深い理解が求められる、専門性の高いキャリアです。

政府系金融機関

日本政策金融公庫や商工組合中央金庫といった政府系金融機関は、民間金融機関では対応が難しい中小企業や小規模事業者への融資、創業支援などを積極的に行っています。まさに中小企業診断士の本来のターゲット層を支援する機関であり、国の政策と連携しながら中小企業の成長を支えるという、公共性の高い仕事にやりがいを感じる人に向いています。

M&A仲介会社

後継者不足などを背景に、事業承継を目的としたM&Aのニーズが高まっています。M&A仲介会社は、会社を譲渡したいオーナー経営者と、事業拡大を目指す買い手企業とを引き合わせ、交渉から契約成立までをサポートします。企業の価値を正しく評価し、双方の利害を調整するには、財務、法務、事業内容など、企業経営全般にわたる包括的な知識が必須であり、診断士のスキルセットと非常に高い親和性があります。

会計事務所・税理士法人

税理士や公認会計士が運営する事務所でも、診断士の求人が増えています。多くの会計事務所は、従来の税務顧問業務に加え、クライアントの経営改善を支援するコンサルティングサービスを付加価値として提供しようとしています。税務・会計のプロフェッショナルとチームを組み、診断士は経営戦略やマーケティング、生産管理といった側面からクライアントを支援する役割を担います。

ベンチャー企業(CFO・COO候補)

急成長を遂げている、あるいはこれから目指すベンチャー企業やスタートアップも、診断士にとって魅力的な転職先です。こうした企業では、経営管理体制が未整備なことが多く、財務戦略を担うCFO(最高財務責任者)や、事業運営全般を統括するCOO(最高執行責任者)のような経営幹部候補として迎えられる可能性があります。資金調達、予実管理体制の構築、人事制度設計、事業計画の策定など、幅広い業務を裁量権を持って担うことができ、企業の成長をダイレクトに実感できるでしょう。

中小企業診断士のリアルな年収事情

中小企業診断士の資格取得を目指す上で、最も気になることの一つが「年収」ではないでしょうか。ここでは、一般社団法人中小企業診断協会が公表している「中小企業診断士活動状況アンケート調査」の結果などを参考に、企業内診断士と独立診断士のリアルな年収事情に迫ります。

企業内診断士の年収相場

企業内診断士の年収は、基本的には所属する企業の給与体系に準じます。そのため、勤務先の業界、企業規模、役職、年齢などによって大きく異なります。

中小企業診断協会の調査によると、企業内診断士の年収で最も多いボリュームゾーンは「501万円~800万円」であり、全体の約3割を占めています。次いで「801万円~1,000万円」が多く、年収500万円以上の割合は全体の8割近くに達します。これは、日本の給与所得者全体の平均年収と比較して、かなり高い水準にあることを示しています。(参照:一般社団法人中小企業診断協会「データでみる中小企業診断士2016年度版」)

※より新しい公式データが見当たらなかったため、現時点で参照可能なデータを基に記述しています。最新の経済状況により変動の可能性があります。

ただし、この年収は「中小企業診断士になったから」というよりは、もともと比較的高い給与水準の企業に勤務している人が、さらなるスキルアップのために資格を取得するケースが多いという背景も考慮する必要があります。

資格取得による直接的な収入アップとしては、「資格手当」を支給する企業が挙げられます。相場としては、月額1万円~3万円程度が多く、年収ベースで12万円~36万円の増加が見込めます。また、直接的な手当はなくとも、資格取得が昇進・昇格の評価項目に含まれており、結果として基本給や役職手当が上がり、年収アップにつながるケースも少なくありません。

重要なのは、資格を取得した上で、その知識を活かして会社の業績に貢献し、自身の評価を高めていくことです。経営企画や財務などの専門職に就くことで、同年代の他職種よりも高い年収を得られる可能性は十分にあります。

独立診断士の年収相場

独立診断士の年収は、企業内診断士とは対照的に、個人の能力や活動量によって大きく変動します。まさに「ピンからキリまで」であり、安定性がない代わりに、上限のない高収入を目指せるのが特徴です。

前述の中小企業診断協会の調査では、独立診断士の年収分布は非常に幅広い結果となっています。

- 年収1,001万円以上: 全体の約20%

- 年収501万円~1,000万円: 全体の約30%

- 年収500万円以下: 全体の約35%(うち300万円以下も約16%)

このデータが示すように、独立して成功すれば年収1,000万円を超える高収入を得られる可能性がある一方で、会社員時代の収入を維持できず、苦戦している診断士も一定数存在するのが現実です。

独立診断士の年収を左右する要因は多岐にわたります。

- 専門性: どのような分野で強みを持っているか。事業再生、M&A、IT導入、特定業界特化など、単価の高い専門分野を確立している診断士は高収入を得やすい傾向にあります。

- 営業力・マーケティング力: 優れたコンサルティングスキルを持っていても、それを必要とするクライアントを見つけられなければ仕事になりません。人脈の構築、WebサイトやSNSでの情報発信、セミナー開催など、自身を売り込む力が収入に直結します。

- 稼働日数: 独立診断士の主な収入源は、クライアント企業とのコンサルティング契約(顧問契約やプロジェクト契約)です。稼働日数が増えれば、それに比例して収入も増加します。

- 収入源の多様性: コンサルティング業務以外にも、補助金申請支援、講演・研修講師、執筆活動など、複数の収入の柱を持つことで、収入を安定させ、さらに上乗せしていくことができます。

独立診断士として高収入を目指すには、コンサルタントとしてのスキルを磨き続けることはもちろん、一人の経営者として自身の事業を成長させていくという視点が不可欠です。

【年代別】中小企業診断士の転職で意識すべきこと

中小企業診断士の資格を活かした転職活動は、年齢やキャリアステージによって、求められるものや効果的なアピール方法が異なります。ここでは、20代、30代、40代以降という年代別に、転職を成功させるための戦略と意識すべきポイントを解説します。

20代の転職戦略:ポテンシャルと熱意で勝負

20代の転職市場における最大の武器は「ポテンシャル」と「成長意欲」です。実務経験が他の年代に比べて浅いことは事実ですが、それを補って余りある将来性や柔軟性をアピールすることが重要になります。

- アピールポイント:

- 高い学習意欲: 20代という早い段階で難関資格である中小企業診断士に合格したという事実は、それ自体が向上心の高さを証明します。なぜこの資格に挑戦したのか、その動機や学習プロセスで得た気づきを熱意をもって語りましょう。

- 知識の吸収力と柔軟性: 若さゆえの吸収力の高さをアピールし、新しい業界や職務内容にも積極的にチャレンジする姿勢を示すことが有効です。特定のやり方に固執せず、新しいことを素直に学べる柔軟性は、企業にとって大きな魅力です。

- ポテンシャル: 現時点でのスキルや経験だけでなく、「診断士の知識をベースに、入社後どのように成長し、貢献できるか」という未来の姿を具体的に提示することが求められます。「将来は経営企画に携わり、学んだ知識を活かして事業成長に貢献したい」など、明確なキャリアビジョンを示すと良いでしょう。

- 転職先の選び方:

- 未経験でも挑戦しやすい業界・職種: 20代はポテンシャル採用の枠が広いため、コンサルティング業界や事業会社の企画職など、未経験からでも挑戦できるチャンスが豊富にあります。

- 育成環境の整備: OJTや研修制度が充実しており、若手を育てる文化のある企業を選ぶことが、その後のキャリア形成にとって非常に重要です。いきなり高い成果を求められる環境よりも、着実にスキルアップできる場所を探しましょう。

20代の転職では、背伸びして経験豊富な候補者と張り合うのではなく、若さと資格取得という事実を最大限に活かし、将来性への期待感を抱かせることが成功の鍵となります。

30代の転職戦略:実務経験と資格のシナジーを活かす

30代は、これまでに培ってきた実務経験と、中小企業診断士として得た体系的な知識を掛け合わせることで、自身の市場価値を最大化できる年代です。即戦力としての期待が高まるため、より戦略的なアピールが求められます。

- アピールポイント:

- 「実務経験 × 診断士知識」の具体例: 転職活動の核となるのが、このシナジー(相乗効果)の証明です。「前職の営業経験で培った顧客ニーズの把握能力に、診断士として学んだマーケティング理論を組み合わせることで、より精度の高い販売戦略を立案できます」といったように、具体的な業務と知識を結びつけて語ることが重要です。

- 専門性の確立: 30代はキャリアの方向性を定める時期です。「自分は何のプロフェッショナルなのか」を明確にしましょう。財務、IT、マーケティング、人事など、自身の強みとなる専門領域を定義し、その分野での実績を具体的にアピールします。

- 再現性のあるスキル: 過去の成功体験を語るだけでなく、その成功要因を分析し、「そのスキルや経験は、転職先の企業でも同様に活かせる(再現性がある)」ことを論理的に説明する必要があります。

- 転職先の選び方:

- キャリアの軸の明確化: これまでの専門性をさらに深める「深耕型」の転職か、あるいはマネジメントなど新たな領域に挑戦し、キャリアの幅を広げる「拡張型」の転職か、自身のキャリアプランを明確にした上で企業を選びましょう。

- 即戦力としての貢献: 企業は30代の候補者に対して、入社後すぐにパフォーマンスを発揮することを期待しています。自分がその企業のどの課題を、どのように解決できるのかを具体的にプレゼンテーションできるように準備しておく必要があります。

30代の転職は、「資格を持っています」だけでは通用しません。資格を触媒として、自身の経験をどう昇華させ、企業に貢献できるのかを語れるかどうかが、成否を分けるポイントです。

40代以降の転職戦略:マネジメント経験や専門性が鍵

40代以降の転職は、20代・30代に比べて求人の絶対数が減り、より高いレベルでの専門性や経験が求められるため、難易度が上がります。しかし、これまでのキャリアで培ったものを正しくアピールできれば、経営幹部クラスへのキャリアアップも十分に可能です。

- アピールポイント:

- マネジメント経験: チームや部門を率いて成果を上げた経験は、40代以降の転職における最大の武器の一つです。部下の育成、組織の目標設定と達成、予算管理など、具体的なマネジメント実績を数字で示せると非常に強力です。

- 高度な専門性: 「この分野なら誰にも負けない」と断言できるような、高度でニッチな専門性が求められます。長年の経験によって培われた深い知見や、業界内での実績、人脈などが評価されます。診断士の体系的な知識は、その専門性を客観的に補強する役割を果たします。

- 課題解決能力と実績: これまでのキャリアで、どのような困難な課題に直面し、それをどのように乗り越えてきたのか。そのプロセスと結果を具体的に語ることで、高い問題解決能力を証明できます。特に、事業の立て直しや新規事業の成功など、インパクトの大きな実績は高く評価されます。

- 転職先の選び方:

- 経営層に近いポジション: 事業部長、子会社社長、CFO、顧問といった、経営に直接関与するポジションが主なターゲットとなります。

- 人脈の活用: これまで築いてきた社内外の人脈も重要な資産です。知人からの紹介(リファラル採用)や、ヘッドハンターからのスカウトなども積極的に活用しましょう。

40代以降の転職では、診断士資格はあくまで数あるアピールポイントの一つです。資格知識を土台としながらも、主役となるのは「豊富な実務経験」「マネジメント能力」「高度な専門性」であることを肝に銘じ、自身の価値を的確に伝える戦略が不可欠です。

未経験から中小企業診断士として転職は可能?

中小企業診断士の資格を取得したものの、「コンサルティング業務は未経験」あるいは「経営企画のような職務経験がない」という方は少なくありません。こうした「未経験者」が、診断士として専門性を活かせる職種へ転職することは可能なのでしょうか。結論から言うと、可能性は十分にありますが、いくつかの条件や違いを理解しておく必要があります。

未経験でもポテンシャル採用が期待できるケース

ここでいう「未経験」とは、主にコンサルティングファームや事業会社の経営企画部門などでの実務経験がない状態を指します。たとえ直接的な経験がなくても、以下のようなケースではポテンシャルを評価されて採用に至る可能性があります。

- 若手(20代~30代前半)であること:

企業側も、若手に対しては完成されたスキルよりも、将来の伸びしろや学習意欲を重視する傾向があります。特に20代であれば、「未経験者」を育成する前提の採用枠(ポテンシャル採用)を設けているコンサルティングファームや事業会社も少なくありません。難関資格である診断士に合格していることは、そのポテンシャルの高さを証明する強力な材料となります。 - 現職で高い実績を上げていること:

たとえ職種が異なっていても、現職(例えば営業職や技術職)でトップクラスの成績を収めている、あるいは突出した成果を出した経験がある場合、その「成果を出す力」そのものが高く評価されます。目標達成意欲、課題解決のための行動力、論理的思考力といったポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)は、どの職種でも通用すると考えられるためです。 - 親和性の高い専門知識・スキルがあること:

コンサルティング未経験であっても、特定の分野で強みとなる専門性を持っている場合は、転職の可能性が大きく高まります。- ITスキル: SEやプログラマーとしての経験があれば、ITコンサルタントへの道が開けます。企業のDX支援ニーズは非常に高いため、引く手あまたの状態です。

- 財務・会計スキル: 事業会社の経理・財務部門での実務経験があれば、財務系コンサルタントやFAS(Financial Advisory Service)への転職が視野に入ります。

- 語学力: 高い語学力(特に英語)があれば、外資系コンサルティングファームや、企業の海外事業部などがターゲットになります。

これらのケースでは、中小企業診断士の資格が、ポテンシャルや専門性に「経営の視点」という付加価値を与え、未経験というハンデを補ってくれる役割を果たします。

実務経験が求められるケースとの違い

一方で、未経験からの転職が難しい、あるいは実務経験がほぼ必須とされるケースも存在します。

- 戦略系コンサルティングファーム:

企業のトップマネジメントに対して最上流の戦略を提言する戦略系コンサルは、極めて高い能力と経験が求められます。同業他社からの転職者や、事業会社で経営企画・新規事業開発などの豊富な経験を持つ人材が採用の中心であり、完全な未経験者が診断士資格だけで採用されるのは非常に稀です。 - 事業再生コンサルティング:

経営危機にある企業の再建という、極めて難易度の高いミッションを担うため、財務・法務・事業に関する深い知見と、厳しい交渉を乗り切る精神的な強靭さが求められます。金融機関での不良債権処理や、事業会社でのリストラクチャリング経験などがなければ、務まらないことが多いです。 - 即戦力が求められるハイクラス求人:

30代後半以降を対象とした管理職や専門職の求人では、当然ながらポテンシャルではなく、即戦力としての実績が問われます。この場合、「コンサルティング経験〇年以上」「経営企画経験〇年以上」といった明確な応募条件が設定されていることがほとんどです。

未経験から診断士としてのキャリアをスタートさせたい場合、まずは自身の現職での経験やスキルと親和性の高い領域を狙うのが現実的な戦略です。例えば、ITエンジニアならITコンサル、経理担当なら財務系コンサルや事業会社の財務企画、といった形です。そこで数年間実務経験を積むことで、将来的により幅広い領域のコンサルティングや、より上位のポジションへとステップアップしていく道筋が見えてくるでしょう。

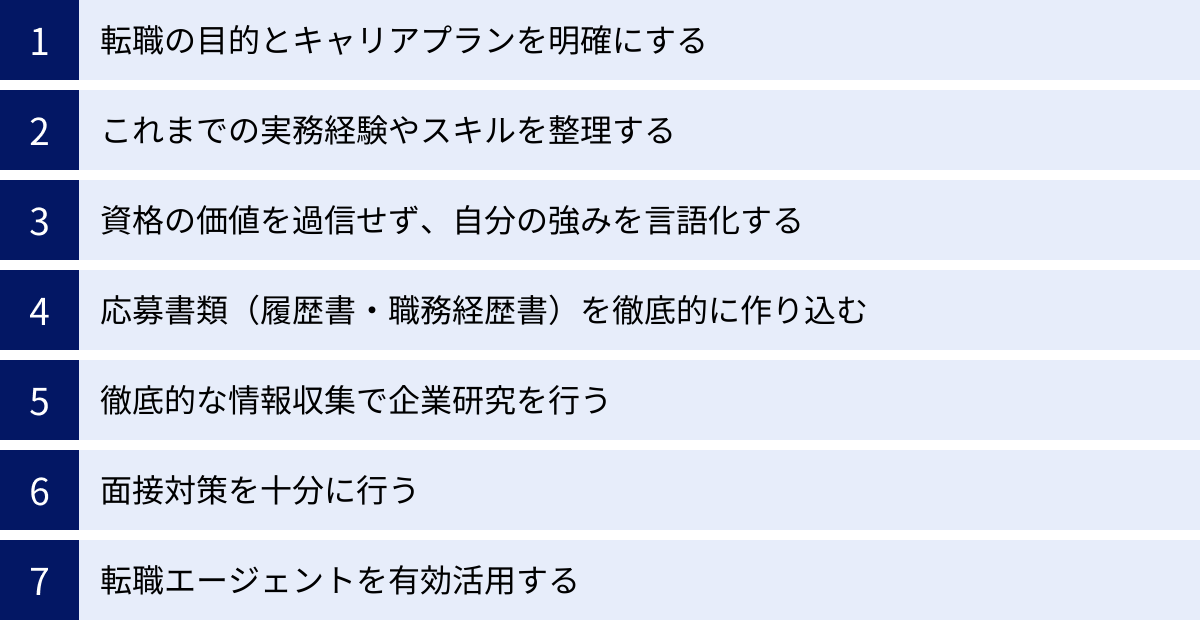

中小企業診断士が転職を成功させるための7つのポイント

中小企業診断士という強力な資格を持っていても、転職活動の進め方を間違えれば、その価値を十分に活かすことはできません。ここでは、転職を成功に導くために必ず押さえておきたい7つの重要なポイントを解説します。

① 転職の目的とキャリアプランを明確にする

まず最初に行うべき最も重要なことは、「なぜ転職したいのか」という目的を徹底的に深掘りすることです。漠然と「年収を上げたい」「今の仕事に不満がある」というだけでは、最適な転職先を見つけることはできません。

- 目的の具体化: 「年収を上げたい」のであれば、いくらを目指すのか。「やりがい」を求めるなら、どのような業務に、どのような立場で関わりたいのか。「ワークライフバランス」を改善したいなら、理想の働き方はどのようなものか。具体的に書き出してみましょう。

- キャリアプランの策定: 転職はゴールではなく、あくまでキャリアの一つの通過点です。5年後、10年後にどのような専門家、ビジネスパーソンになっていたいのか。その理想像から逆算して、今回の転職で得るべき経験やスキルは何かを考えます。このキャリアの軸が明確であれば、企業選びで迷うことがなくなり、面接での受け答えにも一貫性が出ます。

② これまでの実務経験やスキルを整理する

次に、自身の「棚卸し」を行います。中小企業診断士の資格はあくまで付加価値であり、土台となるのはこれまでのキャリアです。

- 経験の洗い出し: これまで担当してきた業務内容、プロジェクト、役職などを時系列ですべて書き出します。

- スキルの可視化: 専門スキル(財務分析、プログラミング、マーケティング手法など)と、ポータブルスキル(論理的思考力、コミュニケーション能力、リーダーシップなど)に分けて整理します。

- 実績の数値化: 最も重要なのが、実績を具体的な数字で示すことです。「売上向上に貢献した」ではなく、「担当エリアの売上を前年比120%に拡大した」。「コストを削減した」ではなく、「業務プロセス改善により、年間〇〇万円のコスト削減を実現した」。客観的な数値は、あなたの貢献度を何倍も雄弁に語ってくれます。

③ 資格の価値を過信せず、自分の強みを言語化する

「難関資格を取ったのだから、引く手あまただろう」という考えは非常に危険です。資格は、あなたという商品を魅力的に見せるためのパッケージの一つに過ぎません。

採用担当者が知りたいのは、「資格があること」ではなく、「その資格とあなたの経験を掛け合わせて、自社にどう貢献してくれるのか」という点です。

「私の強みは、〇〇業界での10年間の営業経験で培った顧客インサイトと、中小企業診断士として学んだマーケティング理論を融合させ、データと現場感覚の両面から実践的な販売戦略を立案できる点です」。このように、「経験 × 資格 = 提供価値」という方程式を、あなた自身の言葉で明確に語れるように準備しましょう。

④ 応募書類(履歴書・職務経歴書)を徹底的に作り込む

応募書類は、あなたと企業との最初の接点です。ここで興味を持ってもらえなければ、面接に進むことすらできません。

- 職務経歴書の重要性: 特に職務経歴書は、あなたのプレゼンテーション資料です。単なる業務の羅列ではなく、上記②、③で整理した「強み」や「実績」が伝わるように、構成を工夫します。

- 応募企業へのカスタマイズ: 面倒でも、応募する企業一社一社に合わせて、アピールするポイントを微調整することが重要です。企業のウェブサイトや求人票を読み込み、相手が求めている人物像を理解した上で、「私のこの経験が、御社のこの課題解決に役立ちます」というメッセージが伝わるように書きましょう。

⑤ 徹底的な情報収集で企業研究を行う

応募したい企業が見つかったら、徹底的にその企業について調べ上げます。これは、ミスマッチを防ぐためだけでなく、面接対策としても極めて重要です。

- 情報源: 企業の公式ウェブサイト、中期経営計画や決算説明会資料などのIR情報、プレスリリース、社長や社員のインタビュー記事、業界ニュース、転職サイトの口コミなど、あらゆる情報を活用します。

- 分析の視点: 企業の事業内容、強み・弱み、経営課題、社風、求める人物像などを自分なりに分析します。中小企業診断士として学んだフレームワーク(SWOT分析、3C分析など)を活用して企業を分析してみるのも良い訓練になります。深い企業理解は、志望動機の説得力を格段に高めます。

⑥ 面接対策を十分に行う

書類選考を通過したら、いよいよ面接です。準備不足で臨むのは論外です。

- 想定問答集の作成: 「自己紹介」「転職理由」「志望動機」「強み・弱み」「成功体験・失敗体験」といった定番の質問はもちろん、「なぜ中小企業診断士の資格を取ったのですか?」「資格を当社でどう活かせますか?」といった診断士特有の質問への回答は完璧に準備しておきましょう。

- 模擬面接の実施: 友人や家族に面接官役を頼んだり、転職エージェントのサービスを利用したりして、実際に声に出して話す練習を繰り返します。話す内容だけでなく、姿勢、表情、声のトーンといった非言語的な部分もチェックしてもらいましょう。

⑦ 転職エージェントを有効活用する

転職活動は孤独な戦いになりがちですが、プロの力を借りることで、効率的かつ有利に進めることができます。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回っていない、優良企業の非公開求人を紹介してもらえる可能性があります。

- 専門的なサポート: 業界に精通したキャリアアドバイザーから、客観的な視点でのキャリア相談、職務経歴書の添削、企業ごとの面接対策、言いにくい年収交渉の代行など、多岐にわたるサポートを受けられます。

複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いアドバイザーを見つけることをお勧めします。

中小企業診断士の転職に強いおすすめ転職エージェント・サイト

中小企業診断士の資格を活かした転職を成功させるためには、自分のキャリアプランに合った転職エージェントやサイトを賢く利用することが不可欠です。ここでは、目的別に強みを持つ代表的なサービスをご紹介します。

(注)各サービスの情報は記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

ハイクラス・コンサル特化型のエージェント

コンサルティングファームへの転職や、事業会社の経営企画など、ハイクラスなポジションを狙う場合に特に有効なのが、専門領域に特化したエージェントです。

MyVison

コンサルティング業界への転職支援に特化したエージェントです。戦略ファーム、総合ファーム、ITコンサル、FASなど、あらゆるコンサルティングファームへの豊富な紹介実績を持ちます。元コンサルタントなど、業界を熟知したキャリアアドバイザーが多数在籍しており、専門性の高い情報提供や、ファームごとの詳細な面接対策(ケース面接対策など)を受けられる点が最大の強みです。コンサル業界を目指すなら、まず登録を検討すべきサービスの一つです。(参照:MyVison公式サイト)

アクシスコンサルティング

コンサルタントのキャリア支援に強みを持ち、創業以来20年近くにわたり、コンサル業界への転職をサポートしてきた実績があります。現役コンサルタントの転職支援はもちろん、コンサルティングファームから事業会社への転職(ポストコンサル)支援にも力を入れているのが特徴です。長期的な視点でのキャリア相談に定評があり、診断士資格を活かして将来的にコンサルタントになりたい人、あるいはコンサル経験を活かして次のステップに進みたい人、双方にとって心強いパートナーとなります。(参照:アクシスコンサルティング公式サイト)

幅広い業界・職種に対応する総合型エージェント

コンサル業界に絞らず、事業会社や金融機関など、幅広い選択肢の中から自分に合った転職先を見つけたい場合には、求人数の多い総合型エージェントが適しています。

リクルートエージェント

業界最大手であり、保有する求人数(特に非公開求人)は他の追随を許しません。あらゆる業界・職種の求人を網羅しているため、「まずはどんな選択肢があるのか広く見てみたい」という場合に最適です。キャリアアドバイザーのサポートも充実しており、応募書類の添削から面接対策まで、転職活動の基本をしっかりとサポートしてもらえます。多くの診断士がまず登録する、定番のエージェントです。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

リクルートエージェントと並ぶ、国内最大級の転職サービスです。専任のキャリアアドバイザーが転職をサポートする「エージェントサービス」と、企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」の両方を併用できるのが大きな特徴です。自分から応募するだけでなく、市場からどのような評価を受けるのかを知る機会も得られるため、多角的に転職活動を進めることができます。診断士向けの特集求人なども組まれることがあります。(参照:doda公式サイト)

企業から直接スカウトが届くサービス

自分のペースで転職活動を進めたい、あるいは自分の市場価値を知りたいという場合には、スカウト型のサービスが有効です。

ビズリーチ

管理職や専門職などのハイクラス人材に特化した、スカウト型の転職サイトです。職務経歴書を登録しておくと、それを閲覧した優良企業や、厳選されたヘッドハンターから直接スカウトが届きます。自分では探せなかったような思わぬ好条件の求人に出会える可能性があります。「待ち」の姿勢で、自身の市場価値を測りながら、良いオファーがあれば検討したいという方におすすめです。中小企業診断士の資格は、ヘッドハンターの目にも留まりやすい有力なキーワードとなります。(参照:ビズリーチ公式サイト)

| サービス名 | タイプ | 特徴 | おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| MyVison | 特化型エージェント | コンサル業界に特化。元コンサルによる質の高いサポート。 | コンサルティングファームへの転職を強く希望する人 |

| アクシスコンサルティング | 特化型エージェント | コンサル業界、ポストコンサルに強い。長期的なキャリア支援。 | コンサル業界でのキャリアを軸に考えている人 |

| リクルートエージェント | 総合型エージェント | 業界No.1の求人数。幅広い選択肢。 | 様々な業界・職種の求人を比較検討したい人 |

| doda | 総合型エージェント | 求人紹介とスカウトの両機能。 | 多くの選択肢を持ちつつ、スカウトも受けたい人 |

| ビズリーチ | スカウト型サイト | ハイクラス向け。企業・ヘッドハンターから直接スカウト。 | 自分の市場価値を知りたい、好条件のオファーを待ちたい人 |

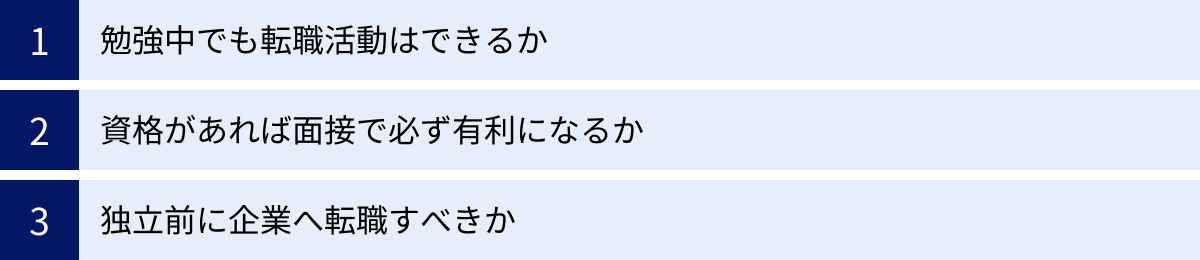

中小企業診断士の転職に関するよくある質問

最後に、中小企業診断士の転職に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

資格取得に向けて勉強中ですが、転職活動はできますか?

回答:はい、可能です。ただし、タイミングと伝え方が重要です。

履歴書の資格欄に「中小企業診断士 資格取得に向け勉強中(20XX年X月 最終合格見込み)」などと記載することで、学習意欲の高さや向上心をアピールできます。面接でも、なぜその資格を目指しているのか、取得後にその知識をどう活かしたいのかを具体的に語れれば、ポジティブな評価につながる可能性があります。

ただし、注意点もあります。当然ながら、すでに資格を保有している候補者と比較された場合、評価は低くなる可能性があります。そのため、資格取得見込みであること以上に、現職での実績や、応募先企業で活かせるスキルを力強くアピールすることが不可欠です。また、最終試験の直前期などは勉強に集中すべきであり、転職活動との両立は大きな負担になります。自身の学習進捗やライフプランを考慮し、最適なタイミングを見極めることが肝心です。

資格があれば面接で必ず有利になりますか?

回答:有利になる可能性は高いですが、「必ず」ではありません。

資格は、経営に関する体系的な知識や高い学習意欲を客観的に証明してくれる強力な武器であり、書類選考の通過率を高めたり、面接官に興味を持ってもらったりする上で有利に働くことは間違いありません。

しかし、面接で最終的に評価されるのは、資格そのものではなく、あなた自身の人間性、コミュニケーション能力、論理的思考力、そして企業文化との相性(カルチャーフィット)です。面接官は、「資格を持っている人」ではなく、「自社で活躍し、貢献してくれる人」を探しています。

したがって、「資格があるから大丈夫」とあぐらをかくのではなく、「この資格と自分の経験を掛け合わせて、御社にこのような価値を提供できます」ということを、自分の言葉で説得力をもって語ることが何よりも重要です。資格はあくまで、あなたという人物を語る上での一つの強力なエピソードと捉えましょう。

独立も視野に入れていますが、まずは企業への転職をすべきですか?

回答:一概には言えませんが、多くの場合、まずは企業への転職(特にコンサルティングファームや事業会社の企画部門など)を経験することをおすすめします。

もちろん、資格取得後すぐに独立して成功する人もいますが、それは少数派です。企業への転職を挟むことには、以下のような大きなメリットがあります。

- 実践的な実務経験の獲得: コンサルティングファームなどで働くことで、プロのコンサルタントとしての思考法、プロジェクトの進め方、資料作成術などを実践的に学ぶことができます。これは、独学で身につけるよりもはるかに効率的で質の高い経験です。

- 安定した収入と人脈形成: 会社員として安定した給与を得ながら、将来の独立に向けた準備(人脈作り、専門性の深化、資金の蓄積)を進めることができます。

- 企業の内部構造の理解: 事業会社の内部から経営の意思決定プロセスや組織の力学を体験することは、将来、外部からコンサルティングを行う上で非常に貴重な財産となります。

特にコンサルティング業務が未経験の場合は、まず企業で数年間経験を積み、プロとして通用する「型」を身につけてから独立するのが、成功確率を高めるための王道ルートと言えるでしょう。

まとめ

中小企業診断士は、経営に関する広範な知識と高い問題解決能力を証明する、非常に価値のある国家資格です。その資格を活かすことで、コンサルティングファーム、事業会社の経営企画、金融機関、M&A仲介など、多岐にわたるキャリアの選択肢が拓けます。

しかし、転職市場で成功を収めるためには、資格の価値を正しく理解し、戦略的に行動することが不可欠です。本記事で解説した通り、成功の鍵は「これまでの実務経験 × 中小企業診断士の知識」というシナジーをいかに生み出し、アピールできるかに尽きます。資格は万能の通行手形ではなく、あなたのキャリアを加速させるための強力なブースターなのです。

まずは、なぜ転職したいのか、5年後、10年後にどうなっていたいのかというキャリアの軸を明確に定めることから始めましょう。その上で、自身の経験とスキルを棚卸しし、応募先企業に提供できる独自の価値を言語化することが重要です。

20代のポテンシャル、30代の経験とのシナジー、40代以降のマネジメント能力と専門性といった、年代ごとの強みを意識したアピールも欠かせません。そして、時には転職エージェントのようなプロの力も借りながら、情報収集と準備を徹底することが、理想のキャリアを実現するための確実な一歩となります。

中小企業診断士としてのあなたのキャリアが、より輝かしいものになることを心から願っています。