働き方改革が叫ばれて久しい現代において、「ホワイト企業」への転職を希望する人は後を絶ちません。過酷な労働環境で心身をすり減らすのではなく、健全な環境で自身の能力を最大限に発揮し、プライベートも充実させたいと考えるのは自然なことです。しかし、「ホワイト企業」という言葉は広く使われている一方で、その定義は曖昧であり、具体的にどのような企業を指すのか、どうすれば見つけられるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ホワイト企業の定義から、その具体的な特徴、優良企業を見分けるための実践的な方法、そして転職を成功させるためのポイントまで、網羅的に解説します。単に労働時間が短い、給料が高いといった表面的な情報だけでなく、企業の安定性や将来性、働きがいといった多角的な視点から、あなたにとっての「本当のホワイト企業」を見つけるための羅針盤となることを目指します。

転職は人生の大きな岐印路です。後悔のない選択をするために、まずはホワイト企業とは何かを正しく理解し、客観的な情報に基づいて企業を見極めるスキルを身につけましょう。

目次

ホワイト企業とは?

「ホワイト企業」という言葉を耳にする機会は増えましたが、その定義は人によって様々です。まずは、一般的にどのような企業がホワイト企業と呼ばれるのか、その定義と、対極にあるブラック企業との違い、そして国が認める客観的な指標について詳しく見ていきましょう。これらの基礎知識は、優良企業を見分けるための土台となります。

ホワイト企業の定義

ホワイト企業とは、一言で言えば「従業員が心身ともに健康で、長期的に安心して働き続けられる企業」を指します。具体的には、以下の要素を高い水準で満たしている企業を指すことが一般的です。

- 法令遵守(コンプライアンス)の徹底: 労働基準法をはじめとする各種法令を遵守していることが大前提です。サービス残業や不当な解雇などが存在しないことはもちろん、労働時間や休日、賃金の支払いが適切に行われています。

- 適切な労働環境: 長時間労働が常態化しておらず、ワークライフバランスを保ちやすい環境が整っています。残業は少なく、休日もしっかりと確保でき、有給休暇も気兼ねなく取得できる風土があります。

- 充実した福利厚生と高い給与水準: 法定福利(社会保険など)はもちろん、住宅手当、家族手当、退職金制度といった法定外福利も充実しています。また、業界水準と比較して給与が高く、業績に応じて適切に賞与が支払われることも重要な要素です。

- 人材を大切にする文化: 社員の成長を支援する研修制度や教育体制が整っており、長期的なキャリア形成が可能です。また、ハラスメントに対する意識が高く、相談窓口の設置など、従業員が安心して働けるための対策が講じられています。人事評価も公平かつ透明性が高く、従業員のモチベーション維持につながっています。

- 安定した経営基盤: 一時的な好景気に沸く企業ではなく、長期的に安定した収益を上げていることもホワイト企業の重要な側面です。健全な財務状況は、従業員の雇用と待遇の安定に直結します。

これらの要素は、単独で存在するのではなく、互いに関連し合っています。例えば、安定した経営基盤があるからこそ、従業員に高い給与を支払い、福利厚生を充実させることができます。また、従業員を大切にする文化があるからこそ、離職率が低く、ノウハウが社内に蓄積され、結果として企業の競争力が高まるという好循環が生まれます。

重要なのは、これらの要素を総合的に見て判断することです。単に「給料が高い」「残業がない」といった一面的な情報だけで判断するのではなく、企業文化や将来性まで含めて、自分にとって本当に働きやすい環境かどうかを見極める必要があります。

ブラック企業との違い

ホワイト企業への理解を深めるためには、その対極にある「ブラック企業」との違いを明確にすることが有効です。ブラック企業とは、劣悪な労働環境で従業員を酷使し、使い捨てるような企業を指します。両者の違いを比較することで、ホワイト企業が持つ価値がより鮮明になります。

| 比較項目 | ホワイト企業 | ブラック企業 |

|---|---|---|

| 労働時間・休日 | 残業は少なく管理されている。休日出勤は稀。年間休日が多く(120日以上が目安)、有給休暇も取得しやすい。 | 長時間労働が常態化。サービス残業が横行。休日出勤が多く、代休も取れないことがある。有給休暇は申請しにくい雰囲気がある。 |

| 給与・福利厚生 | 業界水準以上で安定。賞与や各種手当が充実。退職金制度や独自の福利厚生がある。 | 基本給が低く、みなし残業代でかさ増しされていることが多い。賞与がない、または寸志程度。福利厚生は最低限。 |

| 離職率・勤続年数 | 離職率が低く、平均勤続年数が長い。 社員の定着率が高い。 | 離職率が非常に高く、人の入れ替わりが激しい。 平均勤続年数が極端に短い。 |

| 人材育成・評価 | 研修制度が充実しており、長期的なキャリア形成を支援。評価制度は公正で透明性が高い。 | OJT任せで体系的な教育はない。評価基準が曖昧で、上司の主観に左右される。成長できる環境ではない。 |

| コンプライアンス | 法令遵守の意識が非常に高い。ハラスメント対策や内部通報制度が機能している。 | 法令を軽視、または意図的に無視している。パワハラやセクハラが黙認されやすい。 |

| 社風・文化 | 社員同士のコミュニケーションが良好で、風通しが良い。互いに尊重し合う文化がある。 | 上意下達で、体育会系の厳しい雰囲気が強い。精神論が重視され、失敗に対して過度に厳しい。 |

このように、ホワイト企業とブラック企業は、従業員の扱い方において根本的な思想が異なります。ホワイト企業は「人材は会社の最も重要な資産(人財)」と捉え、長期的な投資対象として育成しようとします。一方、ブラック企業は「人材はコストであり、使い捨ての駒(人在)」と見なす傾向が強いです。

この違いを理解することは、求人情報や面接で企業の姿勢を見抜く上で非常に重要です。例えば、求人情報に「若手が活躍!」「圧倒的成長!」といった耳障りの良い言葉が並んでいても、その実態がブラック企業的な文化の裏返しである可能性も視野に入れ、慎重に情報を吟味する必要があります。

国が認定するホワイト企業のマーク

「この企業は本当にホワイトなのだろうか?」と判断に迷ったとき、客観的な基準となるのが、国(主に厚生労働省)が設けている認定制度です。これらの認定マークを取得している企業は、特定の分野において国の定める基準をクリアした、いわば「国のお墨付き」を得た優良企業と言えます。転職活動において、これらのマークは信頼性の高い判断材料の一つとなります。

代表的な認定マークには、以下のようなものがあります。

- くるみんマーク・プラチナくるみんマーク

- 概要: 次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てサポートに関する高い水準の取り組みを行っている企業を認定する制度です。行動計画の策定・実施、男性の育児休業取得率、所定外労働時間の削減などの基準を満たす必要があります。

- 意味: このマークがある企業は、仕事と子育ての両立を支援する制度と風土が整っている可能性が非常に高いです。特に、将来的に家庭を持つことを考えている方にとっては重要な指標となります。より高い水準を満たした企業には「プラチナくるみん」が与えられます。

- 参照:厚生労働省公式サイト

- えるぼし認定・プラチナえるぼし認定

- 概要: 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、女性の活躍推進に関する状況が優良な企業を認定する制度です。「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの評価項目があり、満たした項目数に応じて3段階で評価されます。

- 意味: 性別に関わらず、誰もが活躍できる機会と環境を提供している企業であることの証です。女性はもちろん、男性にとっても、多様性を尊重し、公正な評価が行われる企業文化の指標となります。

- 参照:厚生労働省公式サイト

- ユースエール認定

- 概要: 若者雇用促進法に基づき、若者(35歳未満)の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を認定する制度です。「新卒者の離職率が20%以下」「月平均の所定外労働時間が20時間以下」など、厳しい基準が設けられています。

- 意味: 特に若手社員を大切にし、長期的に育てていこうという姿勢が強い企業です。第二新卒や20代で転職を考えている方にとっては、非常に魅力的な指標と言えるでしょう。

- 参照:厚生労働省公式サイト

- 安全衛生優良企業認定(ホワイトマーク)

- 概要: 労働安全衛生法に基づき、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業を認定する制度です。過去3年間に労働安全衛生関連の重大な法令違反がないことなど、厳しい条件が課せられます。

- 意味: 物理的な職場の安全性はもちろん、メンタルヘルス対策など、従業員の心身の健康を第一に考えている企業であることの証です。

これらの認定マークは、企業の公式ウェブサイトの採用ページや、ハローワークの求人情報などで確認できます。ただし、認定を受けていなくても素晴らしいホワイト企業は数多く存在します。これらのマークはあくまで「加点要素」として捉え、総合的な企業研究の一環として活用するのが賢明です。

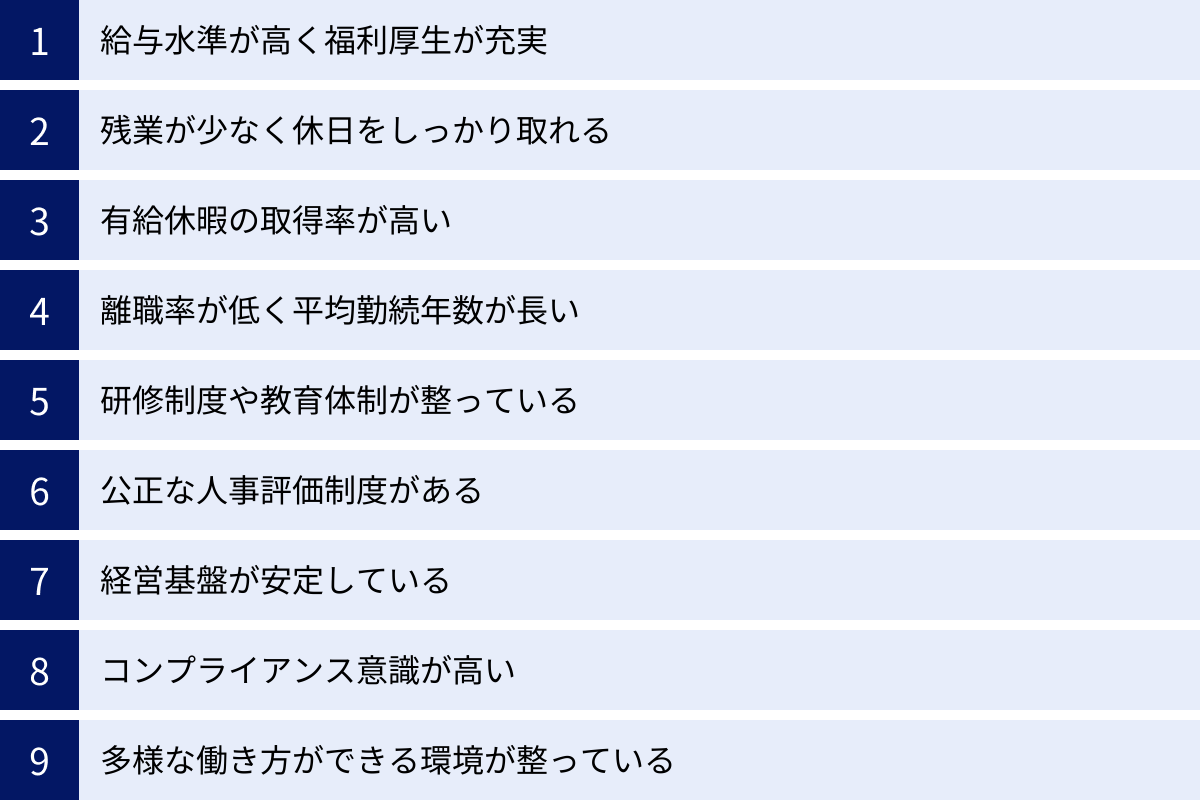

ホワイト企業に共通する9つの特徴

ホワイト企業には、業界や規模を問わず、共通するいくつかの特徴が見られます。これらの特徴を理解しておくことで、求人情報や企業サイトから発信される情報の中から、優良企業を見抜くための「シグナル」を捉えやすくなります。ここでは、代表的な9つの特徴について、それぞれ掘り下げて解説します。

① 給与水準が高く福利厚生が充実している

待遇の良さは、ホワイト企業を象徴する最も分かりやすい特徴の一つです。しかし、単に月給の額面が高いというだけではありません。

まず給与水準については、同業他社や同じ職種の平均と比較して高い傾向にあります。これは、企業が利益を適切に社員へ還元する姿勢を持っていることの表れです。求人情報を見る際は、基本給だけでなく、賞与の実績(例:「昨年度実績:年間5ヶ月分」など)や、具体的なモデル年収(例:「30歳/年収600万円」)が明記されているかを確認しましょう。「給与は経験・能力を考慮の上、決定します」といった曖ăpadăな表現のみの場合は、面接などで具体的な水準を確認する必要があります。

次に福利厚生の充実度も重要なポイントです。社会保険完備といった法定福利は当然として、企業独自の法定外福利に注目しましょう。

- 住宅関連: 家賃補助、住宅手当、社員寮・社宅の提供など。生活コストを大きく左右する要素です。

- 健康・医療: 人間ドックの費用補助、インフルエンザ予防接種の補助、カウンセリングサービスの提供など。社員の健康への配慮が見て取れます。

- 育児・介護支援: 育児休業・介護休業制度(法定以上の上乗せがあるか)、時短勤務制度、社内託児所の設置など。ライフステージの変化に対応できる柔軟性を示します。

- 自己啓発支援: 資格取得支援金、書籍購入補助、外部セミナー参加費用の補助など。社員の成長を後押しする制度です。

- その他: カフェテリアプラン(社員が自由に福利厚生メニューを選べる制度)、リフレッシュ休暇、社員食堂、退職金制度など。

福利厚生の充実は、企業が社員の生活を長期的に支えようとしている証です。これらの制度は、目先の給与額以上に、可処分所得や生活の質に大きな影響を与えるため、入念にチェックすることをおすすめします。

② 残業が少なく休日をしっかり取れる

ワークライフバランスを重視する上で、労働時間と休日は最も重要な要素です。ホワイト企業は、社員のプライベートな時間を尊重し、心身の健康を維持することが、結果的に生産性の向上につながると考えています。

残業時間については、月平均の残業時間が20時間以内であることが一つの目安とされています。求人情報に「月平均残業時間〇時間」といった具体的な数値が記載されている企業は、労働時間管理への意識が高いと考えられます。逆に、固定残業代(みなし残業代)制度を採用している場合は注意が必要です。制度自体が悪いわけではありませんが、固定残業時間が45時間を超えるような場合は、長時間労働が常態化している可能性があります。固定残業時間を超過した分の残業代が支払われるかどうかも、必ず確認しましょう。

休日については、年間休日数が120日以上あるかどうかが大きな基準となります。これは、「毎週2日の休日に加えて、国民の祝日もほぼ全て休める」日数に相当します。完全週休2日制(毎週必ず2日の休みがある)か、週休2日制(月に1回以上、週2日の休みがある)かという表記の違いにも注意が必要です。年間休日が120日に満たない場合でも、その分給与が高い、長期休暇が取りやすいなど、他の魅力があれば一概に悪いとは言えませんが、一つの分かりやすい指標として覚えておくと良いでしょう。

さらに、休日出勤の頻度や、その場合に振替休日がきちんと取得できるかも重要です。これらの情報は、求人情報だけでは分からないことも多いため、口コミサイトや面接の逆質問で確認することが不可欠です。

③ 有給休暇の取得率が高い

法律で定められた権利であるにもかかわらず、日本の企業における有給休暇の取得率は、国際的に見ても低い水準にあります。厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、令和4年の有給休暇の平均取得率は62.1%でした。

ホワイト企業では、この有給休暇の取得率が非常に高い(目安として70%以上、できれば80%以上)のが特徴です。これは、単に制度として存在するだけでなく、実際に社員が気兼ねなく休暇を取得できる風土が根付いていることを意味します。

取得率を高めるための具体的な取り組みを行っている企業も多くあります。

- 計画的付与制度: 労使協定に基づき、会社側が計画的に有給休暇の取得日を割り振る制度。夏季休暇や年末年始休暇に有給休暇を充てる形が一般的です。

- 取得奨励日の設定: 会社全体で有給休暇の取得を推奨する日を設ける。

- アニバーサリー休暇・リフレッシュ休暇: 誕生日や結婚記念日、勤続年数に応じて特別な休暇を付与する制度。

有給休暇の取得率は、企業の公式ウェブサイトや採用データブック、会社四季報などで公表されている場合があります。公表されていない場合は、面接で「皆さんはどのくらいの頻度で有給休暇を取得されていますか?」といった形で質問してみるのも一つの手です。社員が休暇を取りやすい環境は、精神的な余裕を生み、仕事へのモチベーション維持にも繋がります。

④ 離職率が低く平均勤続年数が長い

社員がどれだけその会社に定着しているかは、働きやすさを測る上で非常に信頼性の高い指標です。離職率が低く、平均勤続年数が長い企業は、それだけ社員満足度が高く、長期的に働きたいと思える魅力があると考えられます。

離職率については、特に新卒入社3年以内の離職率が注目されます。厚生労働省のデータによると、大学卒業者の就職後3年以内の離職率は約3割とされています。この平均値よりも著しく低い(例えば10%以下など)企業は、若手が定着しやすい環境である可能性が高いです。中途採用者の離職率データは公表されにくいですが、口コミサイトなどで「人の入れ替わりが激しい」といった書き込みが少ないかどうかも参考になります。

平均勤続年数も重要なデータです。日本の全産業の平均勤続年数は約12年ですが、これは業種によって大きく異なります。IT業界のように人材の流動性が高い業界では短くなる傾向があり、製造業などでは長くなる傾向があります。そのため、単純な年数だけでなく、同業他社と比較して長いかどうかで判断することが大切です。平均勤続年数が15年、20年といった企業は、非常に安定した労働環境が期待できます。

これらのデータは、『会社四季報』や企業のCSRレポート、採用サイトなどで確認できる場合があります。これらの客観的な数値は、企業の働きやすさを雄弁に物語る「生きた証拠」と言えるでしょう。

⑤ 研修制度や教育体制が整っている

ホワイト企業は、社員を「コスト」ではなく「財産」と捉えています。そのため、社員一人ひとりの成長を長期的な視点で支援するための投資を惜しみません。充実した研修制度や教育体制は、その最たる例です。

具体的には、以下のような制度が整っています。

- 新入社員研修・OJT: 入社後の導入研修はもちろん、配属後のOJT(On-the-Job Training)においても、指導担当者がしっかりと付き、計画的に業務を教える体制が整っています。

- 階層別研修: 若手社員、中堅社員、管理職など、それぞれの役職やキャリアステージに応じた研修が用意されています。リーダーシップ研修やマネジメント研修などが代表的です。

- スキルアップ支援: 専門スキルを磨くための外部セミナーへの参加費用補助や、業務に関連する資格取得のための報奨金・手当制度などがあります。

- 自己啓発支援: 語学学習やMBA取得支援、通信教育講座の費用補助など、業務に直接関係しない分野でも、社員の学びたい意欲をサポートする制度です。

- キャリア面談: 上司や人事部と定期的に面談する機会が設けられており、将来のキャリアパスについて相談できる体制が整っています。

これらの制度が充実している企業では、未経験の職種に挑戦する場合でも、着実にスキルを身につけて成長していくことが可能です。教育体制の充実は、企業が社員の将来性を信じ、共に成長していこうというメッセージでもあります。

⑥ 公正な人事評価制度がある

社員がモチベーション高く働き続けるためには、自身の頑張りが正当に評価され、処遇に反映されることが不可欠です。ホワイト企業では、透明性・公平性・納得性の高い人事評価制度が運用されています。

公正な評価制度には、以下のような特徴があります。

- 評価基準の明確化と公開: 「何を」「どのように」頑張れば評価されるのか、その基準が全社員に明確に示されています。目標管理制度(MBO)などを導入し、期初に上司と部下で目標を設定し、期末にその達成度で評価する、といった客観的な仕組みが採用されていることが多いです。

- 多面的な評価(360度評価など): 上司から部下へという一方向の評価だけでなく、同僚や部下、他部署の関連スタッフなど、複数の視点から評価を行う仕組みです。これにより、評価の客観性が高まり、上司との相性といった属人的な要素が排除されやすくなります。

- 定期的なフィードバック: 評価期間の終わりに結果を伝えるだけでなく、中間面談などを通じて定期的に進捗を確認し、フィードバックを行う機会が設けられています。これにより、社員は自身の課題や期待されている役割を認識し、軌道修正を図ることができます。

- 評価と処遇の連動: 評価結果が昇給・賞与・昇格にどのように結びつくのか、そのロジックが明確になっています。

面接の場で「評価制度はどのようになっていますか?」と質問した際に、面接官が自信を持って具体的に説明できるかどうかも、一つの判断材料になります。社員が納得感を持って働ける環境は、組織全体のパフォーマンス向上にも繋がる重要な要素です。

⑦ 経営基盤が安定している

社員に良い待遇を提供し、安心して働ける環境を維持するためには、その源泉となる安定した経営基盤が不可欠です。いくら社風が良くても、業績が不安定で常にリストラの不安がつきまとうような企業では、安心して働き続けることはできません。

経営基盤の安定性を見極めるには、以下のような財務的な指標が参考になります。

- 自己資本比率: 総資産に占める自己資本(返済不要の資本)の割合です。一般的に40%以上あれば倒産しにくい安定企業とされています。この比率が高いほど、借入金への依存度が低く、財務的に健全であると言えます。

- 売上高・利益の推移: 直近の業績だけでなく、過去5年〜10年程度のスパンで、売上や利益が安定的に成長しているかを確認します。景気の波に左右されにくく、着実に成長を続けている企業は、事業モデルが強固である証拠です。

- 事業の独自性・将来性: 特定のニッチな分野で高いシェアを誇るBtoB企業や、社会の変化に対応した将来性のある事業を展開している企業は、景気変動に強く、長期的に安定しやすい傾向があります。

これらの情報は、企業のIR情報(投資家向け情報)ページや、『会社四季報』、業界地図などで確認できます。特に上場企業であれば、詳細な財務データが公開されています。一見地味に見える企業でも、実は圧倒的な技術力で市場を独占している「隠れ優良企業」であるケースも少なくありません。目先の華やかさだけでなく、企業の足腰の強さを見極める視点を持つことが大切です。

⑧ コンプライアンス意識が高い

コンプライアンス(法令遵守)は、ホワイト企業の土台をなす最も重要な要素です。法律を守るのは企業として当然のことですが、ホワイト企業はさらに一歩進んで、企業倫理や社会的規範を遵守し、誠実な企業活動を行うことを重視しています。

コンプライアンス意識の高さは、以下のような点に表れます。

- ハラスメント対策の徹底: パワハラ、セクハラ、マタハラなどを防止するための研修を全社員対象に定期的に実施しています。また、被害に遭った社員が安心して相談できる専門の窓口(社内・社外)を設置し、プライバシーに配慮しながら適切に対応する体制が整っています。

- 内部通報制度の整備: 不正行為や法令違反を発見した社員が、不利益を被ることなく通報できる制度(ヘルプラインなど)が機能しています。これにより、自浄作用が働き、組織の健全性が保たれます。

- 情報セキュリティ管理の徹底: 個人情報や顧客情報の取り扱いに関するルールが厳格に定められ、社員教育も徹底されています。ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証などを取得している場合もあります。

- 公正な取引: 下請法などを遵守し、取引先に対して優越的な地位を濫用した不当な要求を行わないなど、公正な取引関係を築いています。

企業のウェブサイトに「コンプライアンス基本方針」や「行動規範」が明記されているか、CSR(企業の社会的責任)活動に積極的に取り組んでいるかなども、意識の高さを測る指標になります。社員を守り、社会から信頼される企業であるための基盤が、コンプライアンス意識なのです。

⑨ 多様な働き方ができる環境が整っている

現代のホワイト企業は、画一的な働き方を強いるのではなく、社員一人ひとりのライフステージや価値観に合わせた多様な働き方を許容し、支援する環境を整えています。これにより、社員は仕事とプライベートを両立させながら、長期的にキャリアを継続できます。

多様な働き方を実現する制度の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- リモートワーク(テレワーク)制度: オフィスに出社せず、自宅やサテライトオフィスで働くことができる制度です。通勤時間の削減や、育児・介護との両立に大きく貢献します。

- フレックスタイム制度: 始業・終業時刻を社員が自由に決定できる制度です。コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)の有無など、企業によって運用は様々ですが、働き方の自由度を高めます。

- 時短勤務制度: 育児や介護などを理由に、1日の所定労働時間を短縮して働くことができる制度です。法律で定められた期間以上に、柔軟に利用できる企業もあります。

- 副業・兼業の許可: 本業に支障のない範囲で、副業や兼業を認める制度です。社員のスキルアップや収入増、人脈形成を後押しします。

- 休暇制度の柔軟性: 時間単位での有給休暇取得や、病気の際に利用できる傷病休暇、ボランティア休暇など、様々なニーズに対応した休暇制度があります。

これらの制度が単に存在するだけでなく、実際に多くの社員に利用されているかどうかが重要です。多様な働き方を受け入れる文化がある企業は、変化に強く、優秀な人材を惹きつけ、定着させることができます。

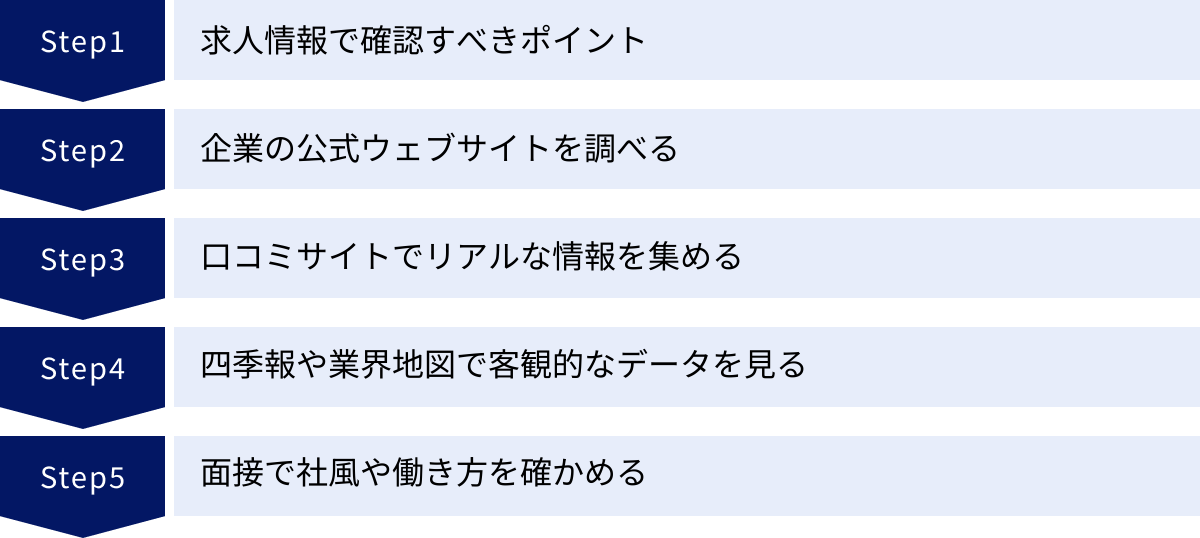

優良なホワイト企業を見分ける5つの方法

ホワイト企業の特徴を理解した上で、次はいよいよ、数多ある求人の中から優良なホワイト企業を具体的に見分けるための実践的な方法を見ていきましょう。情報収集の段階から面接まで、各ステップで注意すべきポイントを押さえることで、ミスマッチのない転職を実現できます。

① 求人情報で確認すべきポイント

転職活動の第一歩となるのが、求人情報のチェックです。ここに書かれている情報には、企業の姿勢や実態を読み解くためのヒントが数多く隠されています。表面的な言葉に惑わされず、細部まで注意深く確認しましょう。

給与・賞与の具体的な金額

給与欄は誰もが注目するポイントですが、見方にはコツがあります。「月給25万円~40万円」のように給与幅が広い場合は、自分の経験やスキルがどのあたりで評価されるのか、想定しにくいかもしれません。「モデル年収例」や「前職給与保証」といった記載があれば、より具体的なイメージが湧きます。

特に注意したいのが「固定残業代(みなし残業代)」の有無です。例えば「月給30万円(固定残業代40時間分、7万円を含む)」といった記載がある場合、これは月給30万円の中に、40時間分の残業代が既に入っていることを意味します。この場合、基本給は23万円となります。賞与や退職金の算定基準が基本給である場合が多いため、見た目の月給額だけで判断しないことが重要です。また、固定残業時間を超えた分の残業代が別途支給されるかどうかも、必ず明記されているか確認しましょう。

賞与についても、「年2回」という記載だけでなく、「昨年度実績〇ヶ月分」といった具体的な数字が書かれている求人は、業績が安定しており、社員への還元姿勢があることの証左となり、信頼性が高いと言えます。

年間休日日数(120日以上が目安)

前述の通り、年間休日数120日が一つの大きな目安です。これは、土日祝日が完全に休みである場合に相当する日数です。求人情報には「完全週休2日制(土日祝)」のように曜日まで明記されていると、より確実です。

「週休2日制」という表記には注意が必要です。これは「月に1回以上、週2日の休みがある」という意味であり、毎週2日休めるとは限りません。サービス業やシフト制の勤務形態でよく見られる表記です。自分のライフスタイルに合うかどうか、慎重に検討しましょう。

年間休日数が110日台の場合、祝日の一部が出勤日になっている可能性があります。また、105日程度の場合は、週休2日制ではない(例:隔週土曜出勤など)可能性が高いです。休日数が少ない分、給与水準が高いなど、他の条件で納得できるかどうかが判断の分かれ目となります。

福利厚生の内容

「社会保険完備」は法的に義務付けられているため、これが書かれているだけではアピールポイントにはなりません。注目すべきは、その企業独自の「法定外福利厚生」です。

- 住宅手当、家賃補助、社員寮

- 家族手当、扶養手当

- 退職金制度、確定拠出年金(401k)

- 資格取得支援制度、書籍購入補助

- リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇

- 社員食堂、食事補助

- ストックオプション制度

これらの制度が具体的に記載されていればいるほど、企業が社員の生活やキャリアを多角的にサポートしようとしている姿勢が伺えます。特に、退職金制度や企業年金の有無は、長期的な資産形成に大きく影響するため、必ず確認したいポイントです。

残業時間の実績

多くの求職者が気にする残業時間ですが、単に「残業あり」と書かれているだけでは実態は分かりません。優良なホワイト企業は、労働時間管理に自信があるため、「月平均の所定外労働時間:〇〇時間(昨年度実績)」といった形で、具体的な数値を記載している傾向があります。

この数値が20時間以下であれば、ワークライフバランスを保ちやすい環境である可能性が高いと言えるでしょう。「ノー残業デー」や「PCの強制シャットダウン」など、残業を減らすための具体的な取り組みが記載されていれば、さらに信頼度は増します。逆に、残業時間に関する記載が全くない、あるいは曖昧な表現に終始している場合は、面接などで実態を確認する必要があります。

募集期間と採用人数

意外と見落としがちですが、募集期間と採用人数も重要なチェックポイントです。同じポジションの求人が長期間(例えば半年以上)にわたって掲載され続けている場合、そのポジションの離職率が高いか、採用基準が高すぎて誰も採用できていない可能性が考えられます。特に「急募」「大量募集」といった言葉が常に使われている場合は、人の入れ替わりが激しい職場環境を疑うきっかけになります。

もちろん、事業拡大に伴う増員募集であるケースも多いので一概には言えませんが、一つの注意信号として捉え、他の情報と合わせて総合的に判断することが大切です。

② 企業の公式ウェブサイトを調べる

求人情報で興味を持った企業が見つかったら、次はその企業の公式ウェブサイトを徹底的に調べましょう。ウェブサイトは企業の「顔」であり、その企業が社会や従業員に対してどのようなメッセージを発信したいかが凝縮されています。

特に注目すべきは以下のページです。

- 採用情報ページ: 仕事内容や待遇だけでなく、「社員インタビュー」「一日のスケジュール」「キャリアパス事例」といったコンテンツから、実際の働き方や社風を感じ取ることができます。ただし、これらは企業の魅力づけのために作成されているため、良い面ばかりが強調されている可能性も念頭に置き、参考程度に捉えましょう。

- 企業理念・代表メッセージ: 企業の根幹にある価値観やビジョンが示されています。自分の仕事に対する考え方や価値観と合致しているかを確認することは、入社後のミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。

- IR(投資家向け)情報: 上場企業の場合、このページには決算短信や有価証券報告書などの財務情報が公開されています。難しい数字が並んでいますが、「業績ハイライト」などで過去数年間の売上高や利益の推移を確認するだけでも、企業の経営安定性を把握できます。

- CSR(企業の社会的責任)・サステナビリティに関するページ: 環境保護活動や社会貢献活動、コンプライアンス遵守、ダイバーシティ推進への取り組みなどが記載されています。これらの活動に力を入れている企業は、従業員や社会といったステークホルダーを大切にする傾向が強く、ホワイト企業である可能性が高いです。

ウェブサイト全体から感じられるデザインのトーンや言葉遣いも、社風を推測する手がかりになります。隅々まで目を通し、企業の「人となり」を深く理解しましょう。

③ 口コミサイトでリアルな情報を集める

企業の公式情報だけでは分からない「本音」を知るために、社員による口コミサイトの活用は非常に有効です。現役社員や退職者が投稿したリアルな声は、企業の光と影の両面を浮き彫りにします。

口コミサイトでは、以下のような情報を重点的にチェックしましょう。

- 組織体制・企業文化: 社内の風通し、上司と部下の関係性、意思決定のプロセスなど。

- 働きがい・成長: 仕事のやりがい、得られるスキル、キャリア開発の機会。

- ワークライフバランス: 残業時間の実態、有給休暇の取得しやすさ、休日出勤の頻度。

- 女性の働きやすさ: 産休・育休の取得実績、復職後のキャリア、女性管理職の割合。

- 年収・給与制度: 昇給のしやすさ、評価の正当性、同年代との比較。

- 入社前とのギャップ: 入社後に感じた良い点、悪い点。

ただし、口コミサイトの情報を鵜呑みにするのは危険です。投稿は個人の主観に基づくものであり、特に退職者は不満を抱えているケースが多いため、ネガティブな意見に偏りがちです。また、情報が古い可能性もあります。

したがって、以下の点に注意して活用することが重要です。

- 複数の口コミサイトを比較する。

- 一つの意見だけでなく、多くの投稿を読んで全体的な傾向を掴む。

- ポジティブな意見とネガティブな意見の両方に目を通し、バランス良く判断する。

- 投稿された時期を確認し、できるだけ新しい情報を参考にする。

口コミはあくまで参考情報と位置づけ、公式情報や面接で得られる情報と照らし合わせながら、総合的に判断するための材料としましょう。

④ 四季報や業界地図で客観的なデータを見る

主観的な情報に偏りがちな口コミサイトとは対照的に、客観的なデータに基づいて企業を分析するのに役立つのが、『会社四季報』や業界地図といった書籍・サービスです。

『会社四季報』は、上場企業約3,800社の詳細なデータが掲載されている情報誌です。特に転職活動で役立つのは、以下のような項目です。

- 平均年収: 企業のウェブサイトなどでは公開されていないことが多い、リアルな平均年収が分かります。

- 平均年齢・平均勤続年数: 社員の定着率を測る客観的な指標です。

- 3年後離職率: 新卒社員がどれだけ定着しているかを示します。

- 有給休暇取得年平均日数: 制度だけでなく、実態としての取得状況が分かります。

これらのデータを同業他社と比較することで、その企業が業界内でどのようなポジションにあるのかを客観的に把握できます。

また、『業界地図』は、様々な業界の勢力図やビジネスモデル、将来性を分かりやすくまとめたものです。これを使えば、自分が応募しようとしている企業が業界内でどのような立ち位置にあり、どのような強みや課題を持っているのかを理解できます。BtoB企業やニッチな分野の優良企業など、一般的にはあまり知られていない「隠れホワイト企業」を発見するきっかけにもなります。

これらの客観的データは、企業研究を深めるだけでなく、面接で「なぜ同業他社ではなく、当社なのですか?」と問われた際に、説得力のある回答をするための強力な武器となります。

⑤ 面接で社風や働き方を確かめる

書類選考を通過し、いよいよ面接です。面接は、企業があなたを評価する場であると同時に、あなたが企業を評価する絶好の機会でもあります。五感をフル活用し、企業のリアルな姿を見極めましょう。

面接官や社員の雰囲気

面接官の立ち居振る舞いや言動は、その企業の社風を色濃く反映します。

- 態度は威圧的ではないか?(圧迫面接ではないか)

- こちらの話を真摯に聞いてくれるか?

- 質問に対して誠実に、具体的に答えてくれるか?

- 表情は明るく、楽しそうに仕事の話をしているか?

面接官が疲弊しているように見えたり、自社のネガティブな面を隠そうとしたりする様子が見られれば、注意が必要です。また、可能であれば、面接の前後で受付の社員や、すれ違う社員の様子を観察してみましょう。社員同士が和やかに会話しているか、挨拶は活発か、オフィスの雰囲気は明るいかなど、些細な点から感じ取れる情報は少なくありません。

逆質問を活用する

面接の最後にある「何か質問はありますか?」という時間は、企業の実態を探る最大のチャンスです。入社意欲を示すだけでなく、ホワイト企業かどうかを見極めるための質問を準備していきましょう。

【働き方に関する逆質問の例】

- 「部署の皆さんの、1日の平均的な残業時間はどのくらいでしょうか?」

- 「有給休暇は、皆さんどのような理由で取得されることが多いですか?また、取得しやすい雰囲気はありますでしょうか?」

- 「リモートワークと出社の割合は、チーム内ではどのくらいですか?」

【社風・人間関係に関する逆質問の例】

- 「〇〇様(面接官)が、この会社で働き続けている一番の理由は何ですか?」

- 「チームの雰囲気や、メンバー同士のコミュニケーションの取り方について教えてください。」

- 「入社された方が、どのような点でつまずくことが多いですか?また、その際のフォロー体制はどのようになっていますか?」

【評価・キャリアに関する逆質問の例】

- 「御社の評価制度について、具体的にどのような流れで、どのような基準で評価が決まるのか教えていただけますでしょうか?」

- 「このポジションで成果を上げている方は、どのような特徴がありますか?」

- 「入社後、どのようなキャリアパスを歩むことが可能でしょうか?具体的な事例があればお伺いしたいです。」

鋭い逆質問は、時に企業側をたじろがせることもありますが、誠実なホワイト企業であれば、包み隠さず正直に答えてくれるはずです。ここで得られた生の情報こそ、最終的な意思決定における最も重要な判断材料となります。

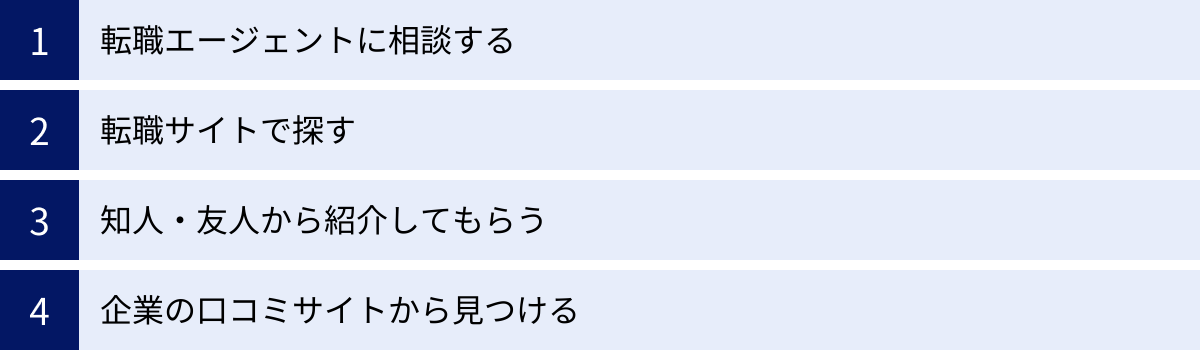

ホワイト企業を探す4つの方法

優良なホワイト企業を見分ける方法が分かったところで、次にそれらの企業を具体的に「どこで」「どのように」探せばよいのか、そのチャネルについて解説します。それぞれにメリット・デメリットがあるため、複数を組み合わせながら、効率的に自分に合った企業を探していきましょう。

① 転職エージェントに相談する

転職エージェントは、求職者と企業をマッチングさせる専門家です。登録すると、キャリアアドバイザーが担当につき、キャリア相談から求人紹介、書類添削、面接対策、年収交渉まで、転職活動をトータルでサポートしてくれます。

【メリット】

- 非公開求人の紹介: 転職エージェントは、企業の採用戦略上、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しています。その中には、競合他社に知られずに採用を進めたい優良企業の求人や、重要なポジションの求人などが含まれていることが多く、思わぬホワイト企業に出会える可能性があります。

- 客観的な内部情報: エージェントは、日常的に企業の人事担当者とやり取りしているため、社風や人間関係、残業の実態、求める人物像といった、求人票だけでは分からない内部情報に精通しています。これらの客観的な情報は、ミスマッチを防ぐ上で非常に役立ちます。

- 選考プロセスのサポート: 企業ごとの選考のポイントを踏まえた書類添削や面接対策を受けられるため、選考通過率を高めることができます。また、言いにくい年収や待遇面の交渉も代行してくれます。

【デメリット】

- 担当者との相性: サポートの質は、担当となるキャリアアドバイザーのスキルや経験、そして自分との相性に大きく左右されます。もし合わないと感じたら、担当者の変更を依頼するか、他のエージェントを利用することも検討しましょう。

- 紹介される求人の偏り: エージェントによっては、得意な業界や職種が偏っている場合があります。また、利益を優先し、必ずしも求職者の希望に合わない求人を勧めてくるケースもゼロではありません。

転職エージェントをうまく活用するコツは、自分の希望条件やキャリアプランをできるだけ具体的に伝え、受け身にならず主体的に情報を取捨選択することです。複数のエージェントに登録し、それぞれの強みや提案内容を比較検討するのがおすすめです。

② 転職サイトで探す

リクナビNEXTやdoda、マイナビ転職といった大手転職サイトは、圧倒的な求人掲載数が魅力です。自分のペースで、いつでもどこでも企業を探せる手軽さが最大のメリットです。

【メリット】

- 膨大な求人情報: 業界や職種、勤務地を問わず、膨大な数の求人情報にアクセスできます。これまで知らなかった企業や業界に出会うきっかけにもなります。

- 検索機能の活用: 「年間休日120日以上」「平均残業時間20時間以内」「福利厚生充実」「土日祝休み」といった、ホワイト企業の条件で求人を絞り込むことができます。これにより、効率的に候補企業をリストアップすることが可能です。

- スカウト機能: 経歴を登録しておくと、興味を持った企業から直接オファーが届く「スカウト機能」があります。自分では探せなかった優良企業から声がかかることもあります。

【デメリット】

- 情報が玉石混交: 求人数が多い分、中にはブラック企業に近い求人も紛れ込んでいる可能性があります。これまで解説してきた「見分ける方法」を駆使して、自分で情報を吟味する必要があります。

- 自己管理が必要: 応募から面接日程の調整、企業とのやり取りまで、すべて自分で行う必要があります。スケジュール管理や企業研究などを計画的に進める自己管理能力が求められます。

転職サイトは、まずは広く浅く情報を集め、自分の市場価値を把握したり、興味のある業界の動向を探ったりするのに非常に有効です。検索条件を工夫して優良企業の候補を絞り込み、そこからさらに企業研究を深めていく、という使い方が効率的です。

③ 知人・友人から紹介してもらう(リファラル採用)

リファラル採用とは、社員が自社の求人を知人や友人に紹介し、応募してもらう採用手法です。近年、多くの企業がこの手法を重視しています。

【メリット】

- 信頼性の高い情報: 紹介してくれる知人・友人からは、会社の良い点だけでなく、悪い点やリアルな働き方についても、包み隠さず本音を聞ける可能性が高いです。これは、他のどの方法でも得難い、最も信頼性の高い情報源と言えるでしょう。

- ミスマッチの少なさ: 企業のカルチャーや仕事内容を深く理解した上で応募できるため、入社後のギャップが少なく、定着しやすい傾向があります。企業側も、社員の紹介であれば人物像に信頼が置けるため、選考がスムーズに進むことがあります。

- 採用コストの低減: 企業にとっては採用コストを抑えられるため、採用された場合、紹介した社員と採用された本人にインセンティブ(報奨金)が支払われる制度を設けていることもあります。

【デメリット】

- 人間関係への配慮: もし選考に落ちてしまった場合や、逆に入社後に早期退職してしまった場合に、紹介者との関係が気まずくなる可能性があります。

- 断りにくい: 選考が進んだ後で「やはり自分には合わない」と感じても、紹介者の顔を立ててしまい、断りにくいという心理的なプレッシャーを感じることがあります。

- 機会の限定性: 当然ながら、自分の人脈の中に、希望する条件のホワイト企業で働いている人がいなければ、この方法は使えません。

リファラル採用を検討する際は、紹介者に迷惑をかけないよう、誠実な態度で臨むことが大前提です。「もしダメでも気にしないでほしい」と事前に伝えておくなど、お互いの心理的な負担を軽くする配慮が大切です。

④ 企業の口コミサイトから見つける

通常、口コミサイトは応募企業の情報を調べるために使いますが、逆の発想で、優良企業を探すためのツールとしても活用できます。

多くの口コミサイトには、総合評価や「ワークライフバランス」「給与・待遇」「社風」といった項目別の評価ランキング機能があります。このランキングで上位に表示されている企業は、社員からの満足度が高い、つまりホワイト企業である可能性が高いと言えます。

【活用ステップ】

- 口コミサイトのランキング機能で、総合評価の高い企業をリストアップする。

- 特に自分が重視する項目(例:ワークライフバランス)の評価が高い企業に注目する。

- リストアップした企業の公式ウェブサイトや転職サイトを訪れ、現在求人募集があるかを確認する。

- 募集があれば、求人内容を精査し、応募を検討する。

この方法のメリットは、一般的には知名度が低くても、社員満足度が非常に高い「隠れホワイト企業」を発見できる可能性がある点です。特に、BtoB企業や地方の優良企業などは、この方法で見つかりやすい傾向があります。

ただし、ここでも口コミの偏りには注意が必要です。ランキング上位であっても、自分にとっては合わない企業かもしれません。必ず他の情報源と組み合わせ、多角的に企業を評価する姿勢を忘れないようにしましょう。

ホワイト企業への転職を成功させる4つのポイント

ホワイト企業は人気が高く、当然ながら競争も激しくなります。単に「楽そうだから」という安易な気持ちでは、優秀なライバルたちに打ち勝つことはできません。ここでは、ホワイト企業への転職を成功に導くために不可欠な、4つの心構えと準備について解説します。

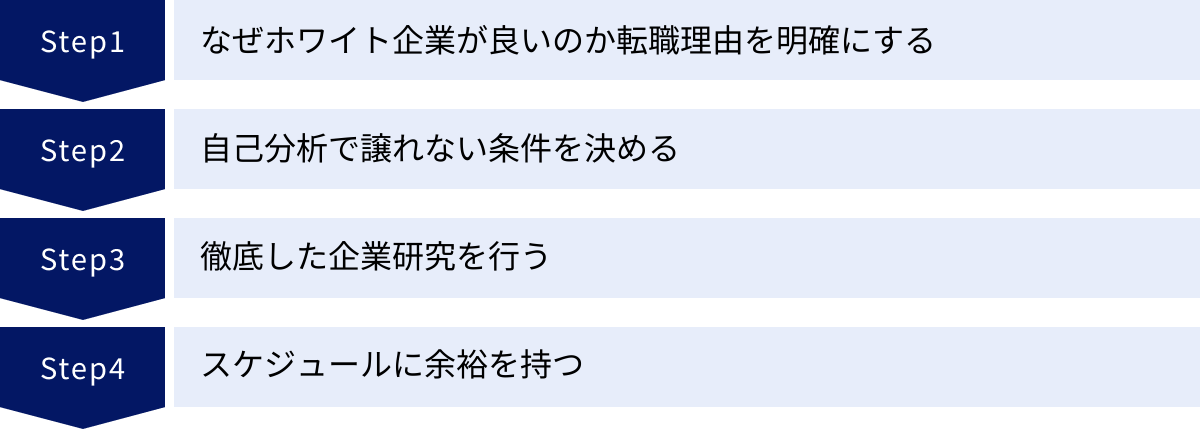

① なぜホワイト企業が良いのか転職理由を明確にする

面接で「なぜ当社を志望されたのですか?」と聞かれた際に、「ホワイト企業だからです」と答えるわけにはいきません。採用担当者は、あなたの志望動機が単なる「待遇や環境への魅力」だけではないか、厳しい目で見極めようとします。

大切なのは、「なぜ自分はホワイトな環境を求めるのか」を深く掘り下げ、それをポジティブで説得力のある転職理由に昇華させることです。

【NGな思考】

「今の会社は残業が多くて辛いから、楽な会社に行きたい」

【OKな思考(変換例)】

「現職では長時間労働により、自己研鑽やインプットの時間を確保することが困難でした。貴社のような、ワークライフバランスを重視し、効率的な働き方を推奨する環境に身を置くことで、捻出した時間で専門知識を深め、より高いパフォーマンスを発揮して事業に貢献したいと考えています。」

このように、「残業が少ない」という条件を、「自己成長を通じて企業に貢献するための手段」として位置づけることで、前向きで意欲的な姿勢を示すことができます。「福利厚生が充実している」という理由であれば、「長期的に安心して働き、腰を据えて専門性を高めたい」というロジックに繋げられます。

前職の不満を起点にするのではなく、それを乗り越えた先にある「理想の働き方」と「企業への貢献意欲」をセットで語れるように準備しましょう。この軸がしっかりしていれば、志望動機に一貫性と説得力が生まれます。

② 自己分析で譲れない条件を決める

「ホワイト企業」と一括りに言っても、その定義は人それぞれです。「給与の高さ」を最優先する人もいれば、「休日の多さ」や「人間関係の良さ」を何よりも重視する人もいます。すべての条件が完璧に揃った理想の企業は、まず存在しません。

そこで不可欠となるのが、自己分析を通じて「自分にとってのホワイト企業の定義」を明確にし、譲れない条件に優先順位をつけることです。

【自己分析で考えるべき項目例】

- 仕事内容: どんな業務にやりがいを感じるか?どんなスキルを活かしたい、または身につけたいか?

- 給与・待遇: 最低限必要な年収はいくらか?5年後、10年後にどのくらいの収入を得たいか?

- 労働時間・休日: 残業は月何時間まで許容できるか?年間休日は何日欲しいか?

- 勤務地: どこで働きたいか?転勤は可能か?

- 企業文化・人間関係: チームで協力する社風が良いか、個人で黙々と進める方が良いか?

- キャリアパス: 将来的にマネジメント職に就きたいか、専門性を極めるスペシャリストになりたいか?

- 企業規模・安定性: 大企業の安定感を求めるか、ベンチャー企業の成長性を求めるか?

これらの項目について自問自答し、「これだけは絶対に譲れない」というMUST条件と、「できれば満たされていると嬉しい」というWANT条件に仕分けしてみましょう。

例えば、「年収600万円以上、年間休日120日以上はMUST。勤務地は都内ならWANT」といった具合です。この軸が定まることで、数多くの求人情報の中から、自分に本当に合った企業を効率的に絞り込むことができ、判断に迷った際の道しるべとなります。完璧を求めず、自分なりの「最適解」を見つけることが、満足度の高い転職に繋がります。

③ 徹底した企業研究を行う

ホワイト企業は、自社の理念や事業に共感し、長期的に貢献してくれる人材を求めています。そのため、選考では「どれだけ深く当社のことを理解しているか」という点が厳しくチェックされます。付け焼き刃の知識では、すぐに見抜かれてしまうでしょう。

これまでの章で解説した「見分ける方法」を総動員し、応募する企業一社一社について、徹底的に研究することが不可欠です。

【企業研究のチェックリスト】

- 事業内容: 何を、誰に、どのように提供して利益を上げているのか?(ビジネスモデルの理解)

- 強み・弱み: 競合他社と比較した際の、その企業の独自の強みは何か?課題は何か?

- 企業理念・ビジョン: 企業が目指している方向性は何か?自分の価値観と合致しているか?

- 最近のニュース: プレスリリースやニュース記事を読み、最近の動向(新サービス、業務提携など)を把握しているか?

- 財務状況: (可能であれば)IR情報などから、経営の安定性を確認しているか?

これらの情報をインプットした上で、「自分のこれまでの経験やスキルが、この企業のどの部分で、どのように貢献できるのか」を具体的に言語化できるように準備します。

例えば、「御社の〇〇という事業は、市場で高いシェアを誇っていますが、今後は△△という課題に直面すると考えます。私の前職での□□の経験を活かし、その課題解決に貢献できると確信しております」といったレベルまで落とし込めれば、他の応募者と大きく差をつけることができます。深い企業研究は、熱意の最も分かりやすい証明となります。

④ スケジュールに余裕を持つ

「今の会社をすぐにでも辞めたい」という焦りから、転職活動を急いでしまうのは最も避けるべきことです。ホワイト企業は人気が高く応募者が殺到するため、選考プロセスも一人ひとりを丁寧に見極めるために、時間がかかる傾向があります。

焦って活動すると、以下のようなデメリットが生じます。

- 企業研究や自己分析が不十分になる。

- 第一志望の企業から内定が出ない場合に、妥協して不本意な企業に入社してしまう。

- 面接で「早く辞めたい」というネガティブな雰囲気が伝わってしまう。

理想的なのは、在職中に転職活動を開始することです。収入が安定しているという精神的な余裕は、冷静な判断を可能にします。一般的に、転職活動にかかる期間は3ヶ月〜6ヶ月と言われています。この期間を念頭に置き、逆算して計画を立てましょう。

【スケジュールの例】

- 1ヶ月目: 自己分析、情報収集、応募書類の作成

- 2ヶ月目: 企業への応募、書類選考、面接対策

- 3ヶ月目以降: 面接(複数回)、内定、退職交渉

もちろん、これはあくまで一例です。重要なのは、「いつまでに転職したい」というゴールを設定し、そこから逆算して余裕を持ったスケジュールを組むことです。焦りは禁物です。じっくりと腰を据えて取り組む姿勢が、結果的に理想のホワイト企業への扉を開く鍵となります。

ホワイト企業への転職に関するよくある質問

最後に、ホワイト企業への転職を目指す方からよく寄せられる質問について、Q&A形式で回答します。多くの人が抱く疑問を解消し、転職活動への不安を少しでも和らげることができれば幸いです。

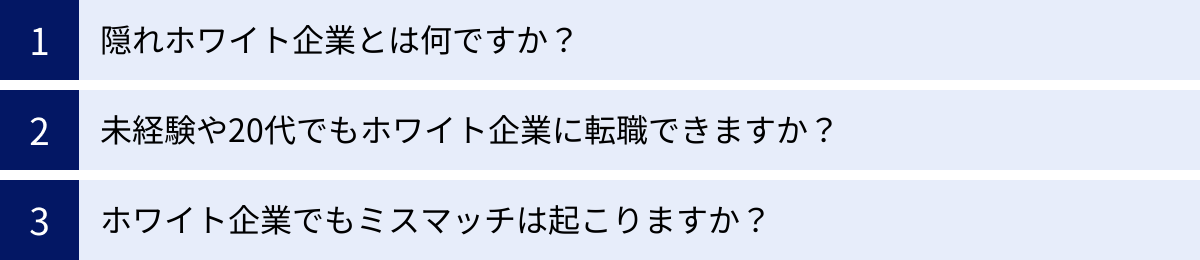

隠れホワイト企業とは何ですか?

隠れホワイト企業とは、一般的には知名度が低いものの、特定の分野で高い技術力やシェアを持ち、経営が安定していて、かつ従業員の待遇や労働環境が非常に良い企業のことを指します。

【隠れホワイト企業の特徴】

- BtoB(企業向け取引)が中心: 消費者向けの製品やサービスを手掛けていないため、社名が世に知られていないことが多いです。例えば、スマートフォンに使われる特定の部品や、工場の生産ラインで使われる特殊な機械のメーカーなどです。

- ニッチトップ: 特定の狭い市場で圧倒的なシェアを誇り、競合が少ないため、安定した収益を上げています。

- 地方に本社を置く優良企業: 本社が首都圏ではなく地方にあり、地域に根差した堅実な経営を行っています。

これらの企業は、派手な広告宣伝を行わないため、大手転職サイトで探すだけでは見つけにくいかもしれません。転職エージェントからの紹介や、前述した『会社四季報』『業界地図』の活用、あるいは経済専門誌の特集などから見つかることが多いです。知名度やイメージに囚われず、事業内容の安定性や将来性、そして働きやすさといった実質的な面に着目することで、思わぬ優良企業に出会える可能性があります。

未経験や20代でもホワイト企業に転職できますか?

結論から言えば、未経験や20代でもホワイト企業に転職できる可能性は十分にあります。

多くのホワイト企業は、長期的な視点で人材を育成する文化が根付いているため、現時点でのスキルや経験よりも、将来性(ポテンシャル)や人柄、学習意欲を重視する「ポテンシャル採用」を積極的に行っています。特に、第二新卒(新卒入社後3年以内に離職した人材)や20代の若手は、柔軟性や吸収力の高さを評価されやすいです。

ただし、人気企業であることに変わりはないため、何の準備もなしに内定を得るのは困難です。転職を成功させるためには、以下の点をアピールすることが重要です。

- ポータブルスキルのアピール: 前職で培ったコミュニケーション能力、課題解決能力、基本的なPCスキルなど、どんな業界・職種でも通用する「ポータブルスキル」を具体的に示すこと。

- 学習意欲と行動力: 応募する業界や職種について独学で勉強したり、関連する資格の取得を目指したりするなど、未経験分野に挑戦する意欲を行動で示すこと。

- なぜその企業・業界なのかという熱意: 数ある選択肢の中で、なぜその分野に興味を持ったのか、論理的かつ情熱的に語れること。

未経験だからと臆することなく、若さを武器に、自分の伸びしろや熱意を最大限にアピールしましょう。ユースエール認定企業など、若手の採用・育成に特に力を入れている企業をターゲットにするのも有効な戦略です。

ホワイト企業でもミスマッチは起こりますか?

はい、残念ながら起こり得ます。「労働条件が良い=自分にとって良い会社」とは限らないからです。

ホワイト企業は、残業が少なく、給与も高く、福利厚生も充実しているため、客観的な労働環境は非常に良いと言えます。しかし、働きがいや満足度は、それ以外の要素にも大きく左右されます。

【ホワイト企業で起こりうるミスマッチの例】

- 仕事内容とのミスマッチ: 安定している反面、仕事がルーティンワーク中心で、刺激や成長実感が得られないと感じるケース。変化の少ない環境が、人によっては「退屈」に感じられることがあります。

- 社風・人間関係とのミスマッチ: 穏やかで落ち着いた社風が、もっと活気があり、スピード感のある環境を求める人には合わないケース。また、どんなに良い会社でも、配属された部署の上司や同僚と人間的に合わない可能性はゼロではありません。

- キャリアパスとのミスマッチ: 年功序列の風土が根強く、若手のうちはなかなか責任のある仕事を任せてもらえない、昇進のスピードが遅いといったケース。成果を上げてどんどんキャリアアップしたい人には不満が募る可能性があります。

このようなミスマッチを防ぐためには、転職活動の段階で「自分は何を仕事に求めるのか」という価値観を明確にしておくことが何よりも重要です。自己分析を徹底し、譲れない条件を定めるとともに、面接の逆質問などを通じて、企業のリアルな文化や仕事の実態をできる限り深く理解しようと努めることが、入社後の「こんなはずではなかった」を防ぐための最善策となります。