転職活動は、人生の大きな岐路であり、多くの人が不安や疑問を抱えるものです。「自分に合う仕事がわからない」「履歴書の書き方に自信がない」「面接が苦手だ」といった悩みは尽きません。そんなとき、心強い味方となるのが「ハローワーク」の転職相談です。

ハローワークは、国が運営する公的な就職支援機関であり、無料で様々なサポートを受けられます。しかし、そのサービスを最大限に活用するためには、どのような相談ができて、何を準備し、何を聞くべきかを知っておくことが重要です。

この記事では、ハローワークの基本的な役割から、転職相談で利用できる具体的なサービス内容、メリット・デメリット、そして相談を成功させるための「聞くべきことリスト」まで、網羅的に解説します。ハローワークを賢く利用し、あなたの転職活動を成功に導くための一助となれば幸いです。

目次

そもそもハローワークとは

転職を考えたときに多くの人が思い浮かべる選択肢の一つがハローワークですが、その具体的な役割や特徴を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。ハローワークは、正式名称を「公共職業安定所」といい、国(厚生労働省)が国民の安定した雇用を確保するために設置している行政機関です。全国各地に設置されており、地域に根差した雇用サービスを提供しています。

ハローワークの最も大きな特徴は、営利を目的としない公的なサービスである点です。民間企業が運営する転職エージェントや転職サイトとは異なり、求職者も求人を出す企業も、原則としてすべてのサービスを無料で利用できます。この「公的性」と「無料性」が、ハローワークのサービスの根幹をなしています。

利用できる対象者も非常に幅広く、年齢、性別、学歴、職歴などを問わず、働く意欲のある人なら誰でも利用可能です。新卒の学生から、転職を考える在職中の社会人、離職中の人、再就職を目指す高齢者、障害のある方まで、あらゆる状況の求職者に対応した支援体制が整っています。

ハローワークの主な役割は、以下の3つに大別されます。

- 職業紹介事業: 求職者と求人企業を結びつけるマッチングサービスです。窓口でのキャリア相談を通じて個々の希望や適性に合った求人を紹介したり、施設内に設置された求人検索パソコンで自由に求人を探したりできます。特に、地元の企業や中小企業の求人情報が豊富な点が大きな特徴です。

- 雇用保険事業: 離職した人が安定した生活を送りながら再就職活動に専念できるよう、失業手当(正式には雇用保険の基本手当)の給付手続きを行います。これはハローワークが担う非常に重要な役割であり、民間サービスにはない公的機関ならではの機能です。

- 雇用対策事業: 高齢者や障害者、ひとり親家庭の親など、就職に困難を抱える人々への支援や、地域の雇用情勢を改善するための様々な施策を実施します。これには、スキルアップを目指すための職業訓練(ハロートレーニング)の案内・受付も含まれます。

転職活動においてハローワークを利用するということは、単に仕事を探すだけでなく、これらの包括的な公的サポートを受けられることを意味します。例えば、失業手当を受給しながら、職業相談員にキャリアの悩みを打ち明け、応募書類の添削を受け、興味のある職業訓練の情報を得るといった、転職活動全体をワンストップで支援してもらえるのがハローワークの強みです。

一方で、民間サービスとの違いも理解しておく必要があります。転職エージェントは、登録した求職者の中から企業が求める人材を紹介し、成功報酬として企業から手数料を得るビジネスモデルです。そのため、キャリアアドバイザーは求職者一人ひとりに対して手厚いサポートを行い、企業との給与交渉などを代行することもあります。これに対し、ハローワークの職員は、特定の求職者を「売り込む」のではなく、あくまでも中立的な立場で、幅広い求職者に対して公平な情報提供と支援を行うことが役割となります。

このように、ハローワークは「地域に根差した、誰もが無料で利用できる総合的な公的雇用サービス機関」であると理解することが、その後の転職相談を有効に活用するための第一歩となるでしょう。

ハローワークの転職相談でできること・聞けること

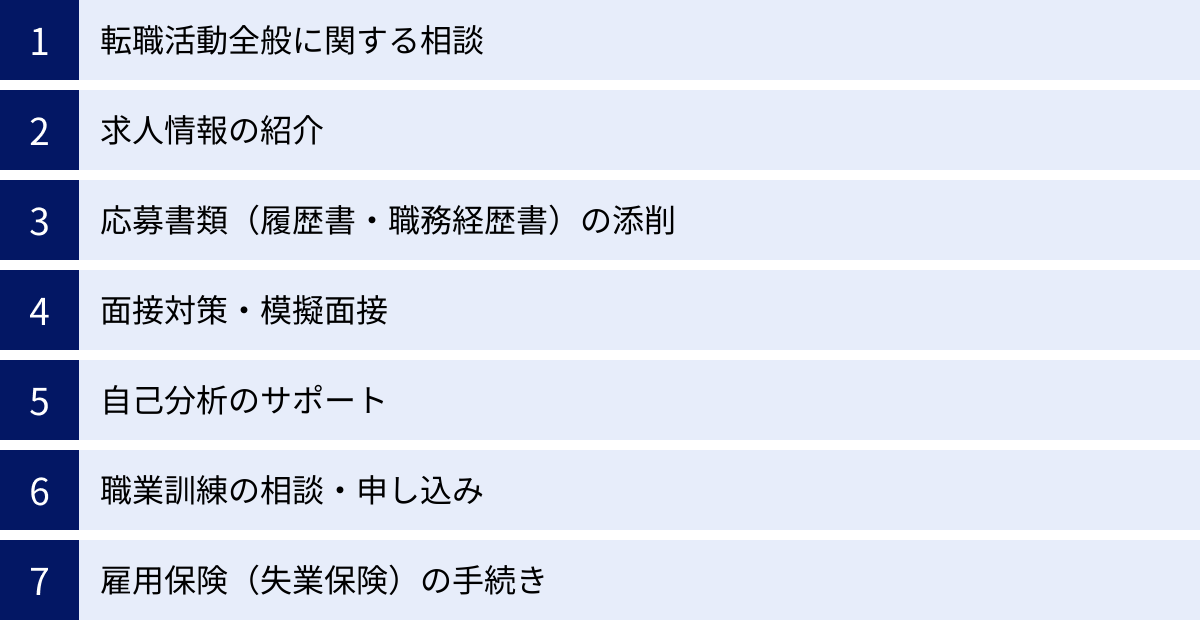

ハローワークの転職相談では、求人を探すだけでなく、転職活動のあらゆる段階で専門的なサポートを受けられます。具体的にどのようなサービスがあり、何を聞けるのかを詳しく見ていきましょう。これらのサービスを理解し、自分の状況に合わせて活用することが、転職成功への近道です。

転職活動全般に関する相談

「転職したいけれど、何から始めたらいいかわからない」「自分にどんな仕事が向いているのか見当もつかない」といった、漠然とした悩みや不安を抱えている場合でも、ハローワークの相談窓口は心強い味方になります。

専門の相談員が、あなたのこれまでの経歴やスキル、興味・関心、将来の希望などを丁寧にヒアリングし、キャリアプランの整理を手伝ってくれます。一人で悩んでいても見つからなかったキャリアの方向性や、新たな可能性に気づくきっかけになるかもしれません。

相談できる内容の例は以下の通りです。

- キャリアの棚卸しと強みの発見

- 今後のキャリアプランに関するアドバイス

- 興味のある業界や職種の動向、将来性

- 転職市場の全体的な状況

- 転職活動の進め方やスケジュールの立て方

こうした相談を通じて、自分の進むべき道を明確にし、具体的な行動計画を立てるための第一歩を踏み出せます。

求人情報の紹介

ハローワークの最も基本的な機能が求人情報の提供です。全国のハローワークに寄せられた求人を、施設内に設置された専用のパソコンで自由に検索できます。キーワード検索だけでなく、職種、勤務地、給与、休日などの詳細な条件で絞り込めるため、効率的に希望の求人を探せます。

もし操作方法がわからなかったり、自分に合う求人が見つけられなかったりした場合は、窓口の相談員に声をかけましょう。あなたの希望条件を伝えれば、相談員があなたの代わりに求人を探し、客観的な視点でマッチする可能性のある仕事を紹介してくれます。自分では検索しなかったような、意外な業界や職種の求人を提案してもらえることもあります。

また、求人票を見て疑問に思った点(例:「給与幅があるが、自分の場合はいくらくらいになるのか」「『アットホームな職場』とあるが、具体的な雰囲気はどうか」など)があれば、相談員に質問できます。相談員が企業に直接問い合わせて確認してくれる場合もあり、より詳細な情報を得られる可能性があります。

応募書類(履歴書・職務経歴書)の添削

応募書類は、企業との最初の接点となる非常に重要なツールです。特に職務経歴書は、これまでの経験やスキルを効果的にアピールするための鍵となります。ハローワークでは、この応募書類の作成サポートや添削を無料で受けられます。

相談員は数多くの求職者の書類を見てきた経験から、採用担当者の目に留まりやすい書き方のポイントを熟知しています。

- 自己PR欄で何を強調すべきか

- 志望動機が企業の求める人物像と合致しているか

- 職務経歴が具体的でわかりやすく整理されているか

- 誤字脱字や不適切な表現がないか

上記のような観点から、具体的かつ客観的なアドバイスをもらえます。自分一人で作成した書類は、どうしても主観的になりがちです。第三者の視点、特に採用のプロセスのひとつを担う機関の視点からチェックしてもらうことで、書類の完成度を格段に高められます。

面接対策・模擬面接

書類選考を通過すると、次は面接です。面接に苦手意識を持つ人は少なくありませんが、これも練習次第で克服できます。ハローワークでは、本番さながらの模擬面接を実施しており、面接スキルを実践的に向上させられます。

模擬面接では、以下のような流れでサポートが受けられます。

- 事前準備: 応募する企業や職種を想定し、よくある質問への回答を準備します。

- 実践: 相談員が面接官役となり、入室から退室までの一連の流れをシミュレーションします。

- フィードバック: 面接終了後、話し方、表情、姿勢、回答内容の的確さなどについて、具体的なフィードバックをもらえます。「声が小さい」「結論から話せていない」「逆質問が用意できていない」など、自分では気づきにくい改善点を指摘してもらえるでしょう。

このプロセスを繰り返すことで、面接の雰囲気に慣れ、自信を持って本番に臨めるようになります。

自己分析のサポート

「自分の強みは何だろう?」「どんな仕事にやりがいを感じるのだろう?」といった自己分析は、満足のいく転職を実現するために不可欠です。ハローワークでは、この自己分析を深めるためのサポートも提供しています。

代表的なツールが「ジョブ・カード」です。これは、個人のキャリアプランニングや職業能力証明に活用できるツールで、これまでの職務経験や学習歴、保有資格などを整理し、自分の強みや課題を可視化するのに役立ちます。ハローワークでは、このジョブ・カードの作成支援を行っており、専門のキャリアコンサルタントによる相談も受けられます。(※キャリアコンサルティングは予約が必要な場合があります)

客観的なツールと専門家の支援を活用することで、自分自身の価値観や適性を再確認し、キャリアの軸を定めることができます。

職業訓練の相談・申し込み

「希望する職種に就きたいが、スキルが足りない」「未経験の分野に挑戦したい」という場合には、職業訓練(ハロートレーニング)が有効な選択肢となります。ハローワークは、この職業訓練の相談窓口であり、申し込み手続きも行えます。

ハロートレーニングには、主に離職者向けの「公共職業訓練」と、主に雇用保険を受給できない求職者向けの「求職者支援訓練」があります。

- 学べる内容:事務(PCスキル、簿記)、Webデザイン、プログラミング、CAD、介護、医療事務など多岐にわたります。

- 費用:原則として受講料は無料です(テキスト代などは自己負担)。

- メリット:専門的なスキルを身につけられるだけでなく、訓練期間中に同じ目標を持つ仲間と出会えることも大きな魅力です。

どのコースが自分のキャリアプランに合っているか、受講するための要件は何かなど、詳しい情報を相談員に確認し、将来への投資として検討してみましょう。

雇用保険(失業保険)の手続き

離職中の人にとって最も重要なのが、雇用保険(失業手当)の手続きです。ハローワークはこの手続きを行う唯一の公的機関です。転職相談と並行して、生活の基盤となる失業手当の受給資格の確認から、申請手続き、受給中の認定まで、すべてのプロセスを同じ場所で完結できます。

手続きには離職票などの書類が必要となり、複雑に感じる部分もありますが、窓口で職員が丁寧に説明してくれます。失業手当を受給しながら安心して転職活動に専念できる環境を整えることは、ハローワークが提供する大きな価値の一つです。

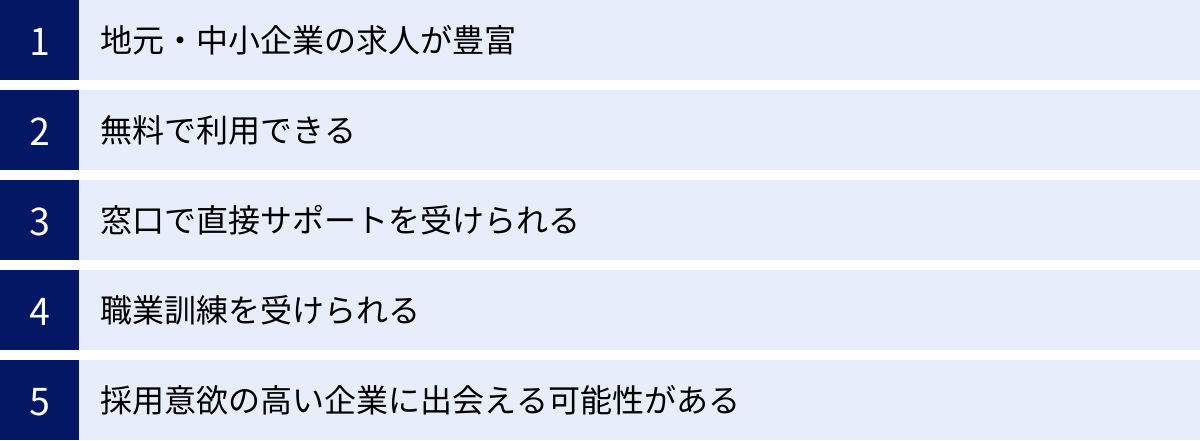

ハローワークで転職相談するメリット

数ある転職支援サービスの中で、ハローワークを利用することには、他のサービスにはない独自のメリットがあります。これらの利点を理解し、自分の転職活動に活かすことが成功の鍵となります。

地元・中小企業の求人が豊富

ハローワークの最大の強みの一つは、地域に密着した求人情報が非常に豊富であることです。全国の企業が無料で求人を掲載できるため、特に採用に大きなコストをかけられない地元の中小企業や、地域に根差した事業を展開する企業の求人が数多く集まります。

大手転職サイトでは見つけにくい、いわゆる「隠れた優良企業」に出会える可能性も十分にあります。

- 「地元を離れずに働きたい」

- 「Uターン・Iターン転職を考えている」

- 「転勤のない会社で腰を据えて働きたい」

- 「地域社会に貢献できる仕事がしたい」

このような希望を持つ人にとって、ハローワークは最適な求人探しプラットフォームと言えるでしょう。地元の雇用情勢に詳しい相談員から、地域の産業構造や企業の評判といった、インターネットだけでは得にくい生きた情報を聞けることも大きなメリットです。

無料で利用できる

ハローワークは国が運営する公的機関であるため、提供されるすべてのサービスが完全に無料です。職業相談、求人紹介、応募書類の添削、模擬面接といった手厚いサポートを、一切費用をかけずに利用できます。

転職活動中は、交通費やスーツ代など何かと出費がかさむものです。特に離職中の人にとっては、経済的な負担なく専門的な支援を受けられることは、非常に大きな安心材料となります。民間の転職エージェントも求職者側の利用は無料ですが、そのビジネスモデルは企業からの成功報酬に基づいています。一方、ハローワークは税金によって運営されており、営利を目的としないため、純粋に国民の就労支援という観点からサービスを提供しています。この「完全無料」という点は、誰でも気軽に、そして安心して利用できる大きなメリットです。

窓口で直接サポートを受けられる

近年、オンラインでの転職活動が主流になりつつありますが、対面で直接相談できることの価値は依然として大きいものです。ハローワークでは、各地域に設置された窓口で、相談員と顔を合わせてじっくりと話ができます。

- PC操作が苦手な人: 求人検索機の操作方法をその場で教えてもらえたり、代わりに検索してもらえたりします。

- 自分の考えを話しながら整理したい人: 文章にするのが苦手でも、口頭で話す中で自分の希望や悩みが明確になることがあります。相談員との対話が、思考の整理に役立ちます。

- 細かなニュアンスを伝えたい人: 表情や声のトーンを通じて、自分の不安や熱意といった感情的な側面も伝えやすく、よりパーソナルなサポートを受けやすくなります。

特に、初めての転職で何から手をつけていいかわからない人や、じっくりと話を聞いてほしい人にとって、この対面サポートは大きな心の支えとなるでしょう。もちろん、近年ではオンラインでの相談体制も整備されつつありますが、この「いつでも行ける場所がある」という安心感は、ハローワークならではのメリットです。

職業訓練を受けられる

キャリアチェンジを目指す人や、スキルアップして市場価値を高めたい人にとって、ハロートレーニング(公的職業訓練)を受けられることは、ハローワークを利用する非常に大きなメリットです。

前述の通り、ハロートレーニングでは、PCスキル、Webデザイン、プログラミング、介護、医療事務など、現在の労働市場で需要の高い専門スキルを、原則無料で学ぶことができます(テキスト代などは自己負担)。

- 未経験分野への挑戦: スキル不足が原因で諦めていた職種への道が開けます。

- 資格取得: 訓練を通じて、再就職に有利な資格の取得を目指せます。

- ブランクの解消: 離職期間が長引いた人が、働くための知識や感覚を取り戻す場としても有効です。

転職活動とスキルアップを並行して進められるこの制度は、キャリアの可能性を大きく広げるチャンスです。どのような訓練が自分に適しているか、まずはハローワークの窓口で相談してみることをおすすめします。

採用意欲の高い企業に出会える可能性がある

ハローワークへの求人掲載は無料であるため、あらゆる規模・業種の企業が利用します。これは求人の質にばらつきがあるというデメリットにも繋がりますが、一方でメリットとなる側面もあります。

それは、採用コストをかけられない中小企業やベンチャー企業の中から、本気で人材を求めている企業に出会える可能性があるということです。大手ナビサイトに高額な掲載料を払う体力はないけれど、事業拡大や組織強化のためにどうしても人が欲しい、という熱意のある企業がハローワークを活用しているケースは少なくありません。

このような企業は、求職者の経歴やスキルだけでなく、人柄やポテンシャル、仕事への熱意を重視する傾向があります。ハローワークの紹介を通じて応募することで、学歴や職歴に自信がなくても、あなたの意欲や人間性が評価され、採用に至る可能性があります。相談員が企業の採用担当者と直接やり取りしている場合もあり、企業の雰囲気や求める人物像について、より踏み込んだ情報を得られることもあります。

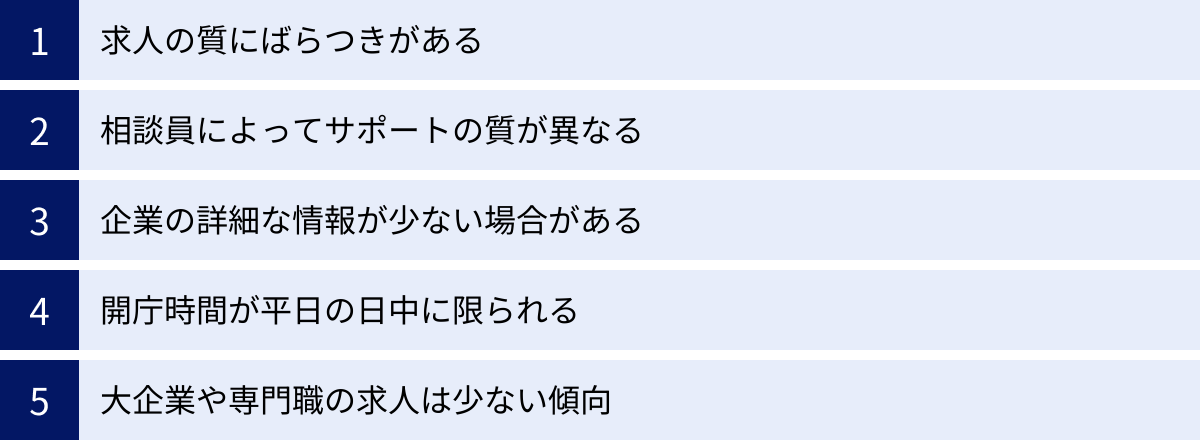

ハローワークで転職相談するデメリット

多くのメリットがある一方で、ハローワークを利用する際には知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に把握し、対策を考えることで、より賢くハローワークを活用できます。

求人の質にばらつきがある

ハローワークは企業が無料で求人を掲載できるため、求人募集のハードルが非常に低いという特徴があります。これは求人数の多さにつながる一方で、掲載されている求人の質に大きなばらつきが生じる原因にもなっています。

具体的には、以下のような求人が含まれている可能性があります。

- 労働条件が著しく低い求人: 給与水準が相場より低い、休日が少ないなど。

- 常に人手不足の求人: 労働環境に問題があり、離職率が高いために頻繁に募集をかけている企業。

- 求人票の情報が不十分な求人: 仕事内容や条件の記載が曖昧で、実態がわかりにくい。

もちろん、優良な求人も数多く存在しますが、玉石混交であることは事実です。そのため、求職者自身が求人票の情報を鵜呑みにせず、批判的な視点で内容を吟味する必要があります。給与体系(基本給と手当の内訳)、固定残業代の有無、年間休日数などを注意深く確認し、疑問点があれば相談員に質問したり、企業の評判を別途調べたりするなどの自衛策が重要です。

相談員によってサポートの質が異なる

ハローワークの相談員は、転職エージェントのキャリアアドバイザーとは異なり、必ずしも人材紹介や特定業界のプロフェッショナルというわけではありません。彼らは公務員であり、定期的な人事異動があるため、担当分野の経験年数や知識レベル、そして仕事に対する熱意には個人差があります。

運良く経験豊富で親身な相談員に当たれば、非常に手厚いサポートを受けられますが、残念ながら事務的な対応に終始する相談員や、特定の業界知識に乏しい相談員に当たる可能性もゼロではありません。「誰が担当になるか」によって、受けられるサポートの質が変わってしまう可能性がある点は、大きなデメリットと言えるでしょう。

もし担当の相談員との相性が悪いと感じたり、サポート内容に不満があったりする場合は、正直にその旨を伝え、別の相談員に話を聞いてもらう、あるいは日を改めて別の窓口に行くなどの対応を検討することも一つの手です。

企業の詳細な情報が少ない場合がある

民間の転職エージェントは、企業の採用担当者と密に連携を取り、社風や職場の雰囲気、残業時間の実態、人間関係といった、求人票には載らない「生の情報」を豊富に持っていることが強みです。

一方、ハローワークの相談員が持っている情報は、基本的には企業から提出された求人票に記載されている内容が中心となります。もちろん、長年の付き合いがある地元企業などについては、ある程度の内部事情を把握している場合もありますが、転職エージェントほど詳細な情報提供は期待できないことが多いです。

そのため、応募を検討する際には、ハローワークで得た情報に加えて、企業の公式ウェブサイトや口コミサイトなどを活用し、自分自身で多角的に情報収集を行う努力が求められます。

開庁時間が平日の日中に限られる

ハローワークの開庁時間は、原則として平日の日中(例:8時30分〜17時15分)です。土日祝日や夜間は閉庁しているため、現在仕事をしている在職中の人が利用するには、平日に休みを取るか、昼休みなどを使って訪問する必要があります。

これは、働きながら転職活動を進めたい人にとっては、非常に大きな制約となります。近年では、一部の施設で夜間や土曜日の開庁を実施したり、オンラインでのサービスを拡充したりする動きもありますが、まだまだ限定的です。

在職中の人は、事前に管轄のハローワークの開庁時間を確認し、計画的に訪問スケジュールを立てる必要があります。あるいは、まずはオンラインで求人検索や仮登録を行い、必要に応じて平日に窓口を訪れるといった、ハイブリッドな活用方法を検討するのが現実的でしょう。

大企業や専門職の求人は少ない傾向

ハローワークは地域の中小企業の求人に強い反面、全国的に有名な大企業や、高い専門性が求められる職種(例:ITエンジニア、コンサルタント、金融専門職など)の求人は比較的少ない傾向にあります。

これらの企業や職種は、採用ターゲットが明確であり、効率的に求める人材に出会うために、専門の転職エージェントやヘッドハンティング、自社の採用サイトなどを活用することが多いためです。

したがって、「大手企業に転職したい」「自分の専門スキルを活かせるハイクラスな求人を探したい」といった希望を持つ人にとっては、ハローワークだけでは物足りなさを感じる可能性があります。自身のキャリアプランや希望する企業の規模に応じて、ハローワークと民間の転職サービスを賢く併用することが、選択肢を広げる上で非常に重要になります。

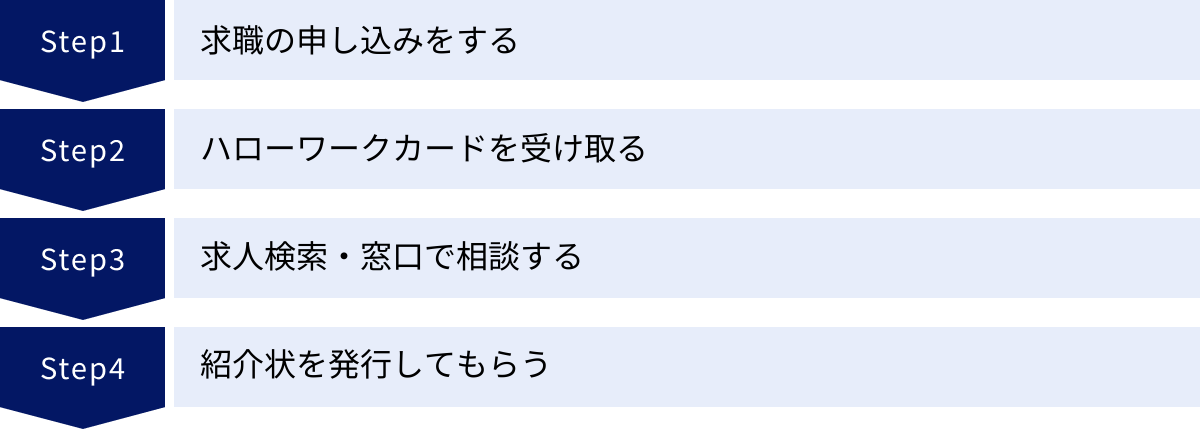

ハローワークでの転職相談の流れ【4ステップ】

ハローワークを初めて利用する方でもスムーズに相談が進められるよう、基本的な利用の流れを4つのステップに分けて解説します。この手順を頭に入れておけば、当日迷うことなく手続きを進められます。

① 求職の申し込みをする

ハローワークで職業相談や求人紹介などのサービスを受けるためには、まず「求職の申し込み」を行う必要があります。これは、あなたが「仕事を探している」ということをハローワークに登録する手続きです。

【手続きの方法】

- ハローワークへ行く: まずは、自分の住所地を管轄するハローワークに行きます。総合受付で「初めての利用です」と伝えれば、担当の窓口へ案内してくれます。

- 求職申込書を記入する: 窓口で「求職申込書」という書類を受け取り、必要事項を記入します。記入する主な内容は以下の通りです。

- 氏名、住所、連絡先などの個人情報

- 最終学歴や職務経歴

- 保有している資格やスキル

- 希望する職種、勤務地、給与、休日などの条件

- 健康状態や障害の有無など

【事前準備のポイント】

この申込書は、今後の職業相談のベースとなる重要な情報です。スムーズに記入できるよう、事前に自分の職務経歴をまとめたメモや、履歴書・職務経歴書のコピーを持参することを強くおすすめします。

また、近年ではハローワークインターネットサービスを利用して、自宅のパソコンやスマートフォンから事前に求職情報を仮登録することも可能です。仮登録を済ませておけば、ハローワークの窓口での手続き時間を短縮できるため、非常に便利です。仮登録後、ハローワークの窓口で本登録を完了させる必要があります。

② ハローワークカードを受け取る

求職申込書を提出し、内容が確認されると、その場で「ハローワークカード」が発行されます。これは、あなたの求職者情報が登録されたことを証明するカードで、求職番号が記載されています。

このカードは、今後ハローワークを利用する際の身分証明書のような役割を果たします。

- 窓口で相談する際

- 求人検索パソコンにログインする際

- 紹介状を発行してもらう際

など、様々な場面で提示を求められます。失くさないように大切に保管し、ハローワークへ行く際には必ず持参するようにしましょう。このカードがあれば、2回目以降の利用が非常にスムーズになります。

③ 求人検索・窓口で相談する

ハローワークカードを受け取ったら、いよいよ具体的な求人探しと相談のステップに進みます。方法は大きく分けて2つあります。

1. 求人検索パソコンを利用する

施設内に設置されている専用のパソコンを使って、自分で求人情報を検索できます。タッチパネル式で直感的に操作できるものが多く、希望の職種や勤務地、キーワードなどを入力して自由に求人を探せます。気になる求人があれば、その場で求人票を印刷できます。

2. 窓口で相談員に相談する

印刷した求人票を持って、あるいは特に目当ての求人がなくても、職業相談の窓口へ行きます。ここで、求職申し込みの際に伝えた希望条件をもとに、相談員と具体的な話をします。

- 「こんな条件に合う求人はありますか?」

- 「この求人票の内容について、詳しく知りたいです」

- 「自分の経歴だと、どんな仕事に応募できる可能性がありますか?」

など、積極的に質問してみましょう。相談員はあなたの希望や適性を考慮し、求人を紹介してくれたり、転職活動に関する様々なアドバイスをしてくれたりします。この相談の質を高めるためにも、事前に聞きたいことをメモしておくことが重要です。

④ 紹介状を発行してもらう

応募したい企業が見つかったら、その求人に応募するために「紹介状」を発行してもらう必要があります。ハローワークを通じて応募する場合、この紹介状がなければ、原則として選考に進むことはできません。

【紹介状を発行してもらう流れ】

- 応募の意思を伝える: 窓口の相談員に、応募したい企業の求人票を提示し、「この求人に応募したいです」と伝えます。

- 相談員が企業に連絡: 相談員がその場で企業の人事担当者に電話をし、まだ募集が継続しているか、面接日程の調整は可能かなどを確認してくれます。また、あなたの簡単な経歴や応募の意欲を伝えてくれることもあります。

- 紹介状の発行: 企業側が応募を受け付けることを確認できたら、相談員が紹介状を作成・発行してくれます。

この紹介状は、あなたがハローワークの紹介を受けた求職者であることを企業に示す公的な書類です。面接の際には、履歴書や職務経歴書と一緒に提出します。紹介状があることで、企業側も安心して選考を進められるという側面があります。

以上が、ハローワークでの相談から応募までの一連の流れです。このプロセスを理解し、各ステップで必要な準備をしておくことで、限られた時間を有効に活用できます。

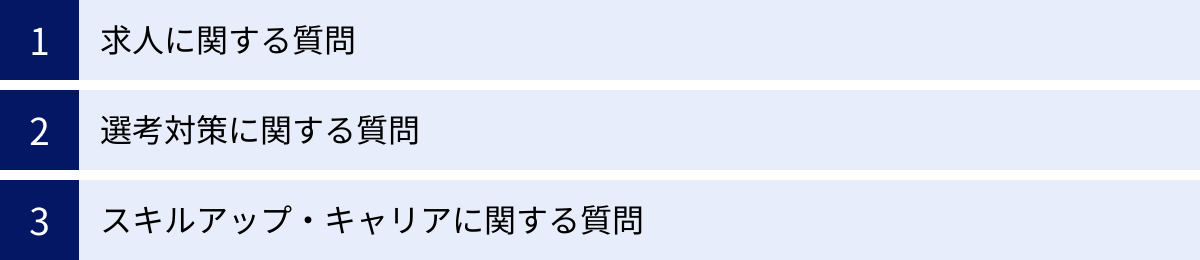

ハローワークの転職相談で聞くべきことリスト

ハローワークでの転職相談を有意義なものにするためには、ただ漠然と窓口へ行くのではなく、「何を聞きたいのか」を明確にしておくことが非常に重要です。ここでは、相談の際に役立つ具体的な質問リストをカテゴリ別に紹介します。

求人に関する質問

希望の仕事を見つけるためには、求人票の表面的な情報だけでなく、その裏側にある背景や実態について深く知ることが大切です。

希望条件に合う求人はあるか

これは最も基本的かつ重要な質問です。事前に自分の希望条件を整理しておき、具体的に伝えましょう。

- 悪い例: 「何か良い仕事はありませんか?」

- 良い例: 「前職は営業事務でしたが、今後は経理の仕事に挑戦したいです。未経験から応募可能で、残業が月20時間以内の求人はありますか?勤務地は〇〇市内が希望です。」

希望条件を具体的に伝えることで、相談員も的を絞って求人を探しやすくなり、ミスマッチを防げます。 給与、休日、勤務時間、勤務地、業界、職種など、優先順位をつけて整理しておくと、よりスムーズに話が進みます。

未経験でも応募できる職種や業界は何か

キャリアチェンジを考えている場合に有効な質問です。自分のこれまでの経験を伝え、それを活かせる可能性のある未経験の職種や、現在人手不足で未経験者を採用する傾向にある業界について聞いてみましょう。

「これまでの接客経験で培ったコミュニケーション能力を活かせる、未経験者歓迎の営業職はありますか?」のように、自分のスキルと結びつけて質問すると、より具体的なアドバイスがもらえます。相談員から、自分では思いつかなかったようなキャリアの選択肢を提示してもらえるかもしれません。

求人票の見方や注目すべきポイントは何か

求人票には多くの情報が詰まっていますが、どこを重点的に見ればよいのかわからないことも多いでしょう。「この求人票の中で、特に注意して見るべき項目はどこですか?」と直接聞いてみるのがおすすめです。

例えば、以下のようなポイントについて解説を求めると良いでしょう。

- 給与欄: 「基本給」と「諸手当」の内訳。固定残業代が含まれている場合、その時間と金額。

- 休日: 「週休2日制」と「完全週休2日制」の違い。年間休日数の目安。

- 仕事内容: 具体的にどのような業務を担当するのか。

- 試用期間: 期間やその間の待遇に変動があるか。

- 福利厚生: 住宅手当や家族手当、退職金制度の有無など。

これらのポイントを理解することで、入社後の「こんなはずじゃなかった」というギャップを減らせます。

応募したい企業の雰囲気や労働環境はどうか

求人票だけではわからない、企業のリアルな情報を得るための質問です。もちろん相談員がすべての企業の内部事情を知っているわけではありませんが、ヒントが得られる可能性はあります。

「この企業は、以前にも求人を出していましたか?」「応募する人や採用された人は、どのような方が多いですか?」「相談員の方から見て、この企業の雰囲気はどのように感じますか?」といった聞き方をしてみましょう。

特に、その企業への紹介実績が豊富な相談員であれば、過去の応募者からのフィードバックや、採用担当者とのやり取りから得た情報を持っていることがあります。直接的な回答は難しくても、言葉のニュアンスから何かを感じ取れるかもしれません。

選考対策に関する質問

書類選考や面接を突破するためには、客観的な視点からのアドバイスが不可欠です。

履歴書や職務経歴書でアピールすべき点はどこか

自分の応募書類を持参し、「この企業に応募する場合、私の経歴の中で特にアピールすべき点はどこでしょうか?」と具体的に聞いてみましょう。

企業の求人票とあなたの職務経歴書を並べて見てもらいながら、企業の求める人物像と、あなたの強みが合致する部分を指摘してもらうのです。「このプロジェクト経験は、求人票の『〇〇なスキル』に直結するので、もっと具体的に書いた方が良いですよ」といった、的確なアドバイスが期待できます。

面接でよくされる質問は何か

応募する業界や職種、企業によって、面接で聞かれる質問にはある程度の傾向があります。「この業界(または職種)の面接では、一般的にどのようなことがよく聞かれますか?」と質問してみましょう。

また、応募企業が決まっている場合は、「この企業の面接で、過去に聞かれた質問例などがあれば教えていただけますか?」と聞いてみるのも有効です。ハローワークに蓄積された情報から、志望動機や自己PR以外に、その企業が重視するポイント(例:ストレス耐性、チームワークなど)に関する質問のヒントが得られるかもしれません。

面接での受け答えのポイントは何か

模擬面接をお願いし、そのフィードバックとして具体的な改善点を質問しましょう。「今の回答で、意図は伝わったでしょうか?」「もっと説得力を持たせるには、どのように話せば良いですか?」といった聞き方が有効です。

自分では完璧だと思っている受け答えでも、第三者から見ると「結論が分かりにくい」「具体性に欠ける」「自信がなさそうに見える」といった課題が見つかるものです。自分では気づけない話し方の癖や、表現の改善点を指摘してもらうことで、面接の突破率を大きく向上させられます。

スキルアップ・キャリアに関する質問

目先の転職だけでなく、長期的なキャリアを見据えた相談もハローワークでは可能です。

自分の市場価値や強みは何か

これまでのキャリアを振り返り、「私の経験やスキルは、現在の転職市場でどのように評価されますか?」と客観的な意見を求めてみましょう。

自分では「大したことない」と思っていた経験が、実は市場価値の高いスキルである可能性もあります。逆に、自分が強みだと思っていたことが、それほどアピールにならない場合もあるかもしれません。相談員という第三者の視点を通して、自分の市場価値を正しく認識することは、自信を持って転職活動を進める上で非常に重要です。

今のスキルに合う求人にはどんなものがあるか

自分の希望職種を伝えるだけでなく、「今の私のスキルセットを考慮すると、他にどのような仕事の可能性がありますか?」と、視野を広げるための質問をしてみましょう。

例えば、「営業経験しかないですが、この顧客折衝能力を活かせる他の職種はありますか?」と聞くことで、カスタマーサポートやインサイドセールス、コンサルタントといった、自分では考えつかなかった選択肢を提案してもらえるかもしれません。キャリアの可能性を広げる良い機会になります。

おすすめの職業訓練は何か

スキルアップやキャリアチェンジを視野に入れているなら、この質問は必須です。「将来的にWebデザイナーとして働きたいのですが、そのために役立つ職業訓練のコースはありますか?」のように、自分のなりたい姿を具体的に伝えて相談することがポイントです。

相談員は、あなたの現状のスキルレベルや目標に合わせて、最適な訓練コース(期間、内容、前提条件など)を提案してくれます。受講のメリットだけでなく、大変な点や、訓練修了後の就職状況なども含めて、リアルな情報を聞いておくと良いでしょう。

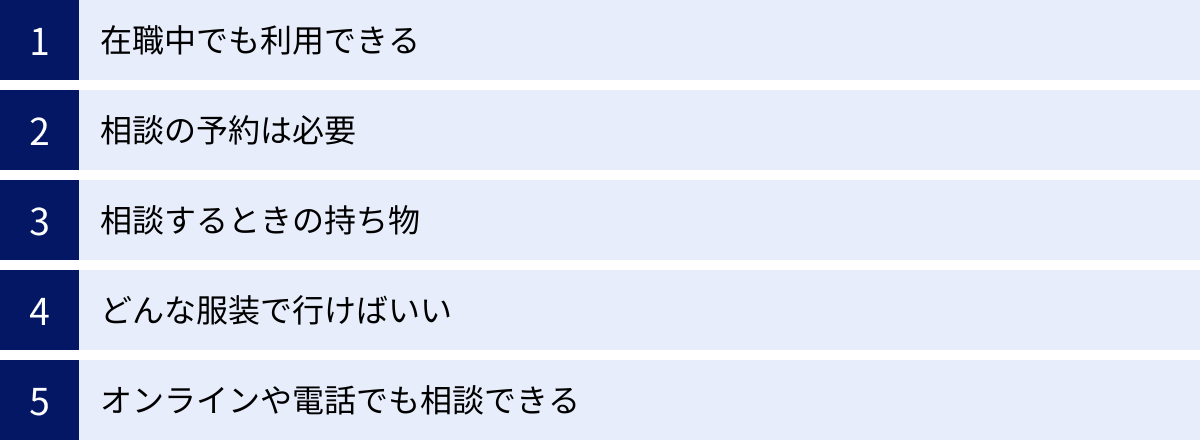

ハローワークでの転職相談に関するQ&A

ハローワークの利用を検討している方が抱きがちな、よくある質問とその回答をまとめました。事前に疑問を解消し、安心して相談に臨みましょう。

在職中でも利用できる?

はい、在職中の方でも問題なく利用できます。 ハローワークは離職中の人だけのための施設ではありません。キャリアアップや職場環境の改善を目指して転職を考えている、現在働いている方も、求人検索や転職相談など、すべてのサービスを無料で利用可能です。

ただし、前述の通り、ハローワークの開庁時間は基本的に平日の日中に限られます。そのため、在職中の方が利用する場合は、有給休暇を取得したり、仕事の合間の時間を見つけたりして訪問する必要があります。

対策としては、ハローワークインターネットサービスを積極的に活用するのがおすすめです。自宅で求人検索や求職情報の仮登録を済ませておき、具体的な相談や紹介状の発行が必要になった際に、時間を調整して窓口を訪れるという方法が効率的です。

相談の予約は必要?

基本的な職業相談や求人紹介については、予約は不要な場合がほとんどです。 開庁時間内に直接ハローワークへ行けば、順番に案内してもらえます。

ただし、以下のような専門的な相談を希望する場合は、予約が必要または予約が推奨されることがあります。

- キャリアコンサルティング: 専門のコンサルタントによる詳細なキャリア相談。

- 模擬面接: 時間を確保してじっくり行うため。

- 専門援助部門での相談: 若者向け、女性向け、障害のある方向けなど、特定の対象者向けの窓口。

また、都市部のハローワークなど、混雑が予想される施設では、待ち時間を減らすために事前の予約を受け付けている場合もあります。スムーズに相談を進めるためにも、初めて訪問する前や、特定の相談を希望する際には、管轄のハローワークのウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせてみることをおすすめします。

相談するときの持ち物は?

ハローワークへ相談に行く際に、持っていくと便利なものをリストアップしました。

【初回利用の場合】

- 筆記用具・メモ帳: 相談内容や求人情報をメモするため。必須です。

- 本人確認書類(推奨): 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など。求職登録の際に必要となる場合があります。

- 履歴書・職務経歴書(コピーでも可): これまでの経歴を正確に伝えるために非常に役立ちます。事前に作成しておくと相談がスムーズに進みます。

- 雇用保険被保険者証(在職中の場合): 雇用保険番号を確認するためにあると便利です。

- 離職票(離職中の場合): 失業手当の手続きを行う場合は必須です。

【2回目以降の利用の場合】

- ハローワークカード: 必須です。これがないと手続きに時間がかかる場合があります。

- 筆記用具・メモ帳

特に、履歴書や職務経歴書は、自分のキャリアを客観的に説明するための最強のツールです。たとえ未完成であっても持参し、それを見せながら相談することで、より具体的で的確なアドバイスをもらいやすくなります。

どんな服装で行けばいい?

結論から言うと、私服で全く問題ありません。 ハローワークは役所と同じ公的機関であり、相談や手続きに行く際の服装に決まりはありません。Tシャツやジーンズといったカジュアルな服装で訪れる人も多くいます。

ただし、清潔感のある服装を心がけるのが社会人としてのマナーです。あまりにもラフすぎる格好(部屋着のようなスウェットやサンダル履きなど)は避けた方が無難でしょう。

一つ注意点として、模擬面接の予約をしている日は、本番を想定してスーツを着用していくことをおすすめします。服装や身だしなみも含めてフィードバックをもらえるため、より実践的な練習になります。

オンラインや電話でも相談できる?

はい、近年ではオンラインや電話での相談サービスも拡充されています。

- ハローワークインターネットサービス: 24時間いつでも求人検索ができます。マイページを開設すれば、気になる求人を保存したり、オンラインで応募(オンライン自主応募)したりすることも可能です。

- オンライン相談: 自宅などからパソコンやスマートフォンを使って、相談員とビデオ通話で相談できるサービスです。利用するには事前の登録や予約が必要な場合があります。

- 電話相談: 窓口に行く時間がない場合や、簡単な質問をしたい場合に利用できます。

ただし、すべてのサービスがオンラインや電話で完結するわけではありません。 例えば、紹介状の発行や雇用保険の初回手続きなど、窓口での対面手続きが必要なものもあります。また、オンライン相談の可否や対応範囲はハローワークによって異なるため、まずは管轄のハローワークのウェブサイトで最新の情報を確認することが重要です。

ハローワークと転職エージェントの違い

転職活動を進める上で、ハローワークと並行して検討されることが多いのが「転職エージェント」です。両者はどちらも転職を支援するサービスですが、その性質や特徴は大きく異なります。違いを理解し、自分の状況や目的に合わせて使い分けることが重要です。

| 比較項目 | ハローワーク | 転職エージェント |

|---|---|---|

| 運営主体 | 国(厚生労働省) | 民間企業 |

| 目的 | 公共の雇用安定 | 営利事業 |

| 利用料金 | 完全無料 | 求職者は無料(企業から成功報酬) |

| 求人の種類 | 地域密着型、中小企業が中心。求人数は多いが質は玉石混交。 | 非公開求人、大手・人気企業、専門職が豊富。質は一定レベル以上。 |

| サポート内容 | 公平・中立な立場での情報提供。相談、書類添削、面接対策など。能動的なサポートは限定的。 | 求職者に合わせた積極的・能動的なサポート。企業推薦、面接日程調整、給与交渉代行など。 |

| 企業情報の詳しさ | 求人票情報が中心。内部情報は少ない傾向。 | 担当者が企業と直接やり取り。社風や内情など詳細な情報を持つ。 |

| 主な利用者層 | 幅広い層(年齢・職歴問わず)。地元志向の人、未経験者、離職中の人など。 | 20代〜40代が中心。キャリアアップ志向、専門スキルを持つ人など。 |

求人の種類

ハローワークは、地域の中小企業の求人を網羅的に扱っているのが最大の特徴です。地元で働きたい人や、特定の地域に絞って仕事を探したい人にとっては、宝の山となり得ます。

一方、転職エージェントは、大手企業や成長中のベンチャー企業、特定の専門職などの求人に強く、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しています。これは、企業が「応募の殺到を避けたい」「競合他社に知られずに採用を進めたい」といった理由で、エージェントに絞って募集を依頼するためです。

サポート内容

ハローワークのサポートは、求職者からの相談に応じて情報提供やアドバイスを行う、いわば「受け身」のスタイルが基本です。応募手続きなども基本的には自分で行う必要があります。

対して転職エージェントのサポートは、非常に「能動的」です。キャリアアドバイザーがあなたの経歴や希望に合った求人を積極的に探し出して提案してくれます。さらに、応募企業への推薦、面接日程の調整、内定後の給与や待遇の交渉まで代行してくれるため、在職中で忙しい人にとっては大きな助けとなります。

企業情報の詳しさ

ハローワークで得られる企業情報は、主に求人票に記載された客観的なデータが中心です。

一方、転職エージェントのキャリアアドバイザーは、担当企業を実際に訪問したり、人事担当者と定期的にコミュニケーションを取ったりしています。そのため、社内の雰囲気、部署の構成、残業の実態、求められる人物像の具体的なニュアンスといった、求人票からは読み取れないリアルな情報を豊富に持っています。この情報力の差は、入社後のミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。

結論として、どちらか一方が優れているというわけではありません。ハローワークの網羅性と、転職エージェントの専門性・サポート力を理解し、両方を併用するのが最も賢い選択と言えるでしょう。例えば、ハローワークで地元の求人を探しつつ、転職エージェントで非公開求人やキャリア相談を行う、といった使い分けが効果的です。

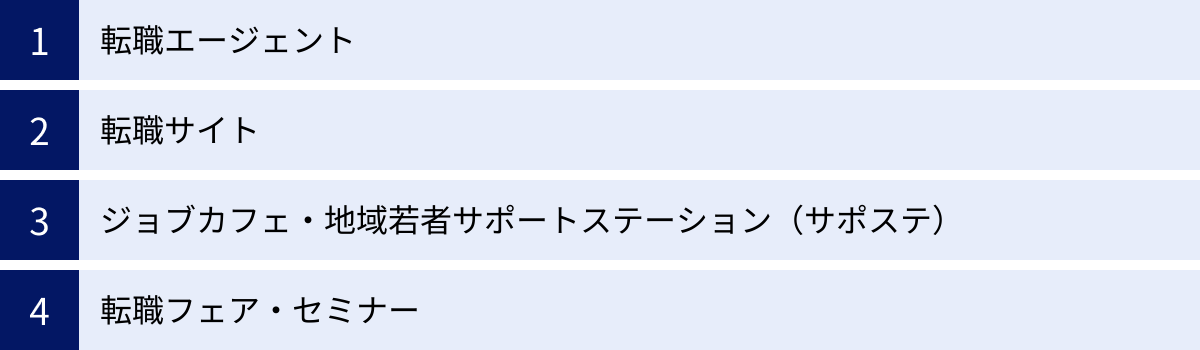

ハローワーク以外で転職相談ができるサービス

ハローワークは強力なツールですが、転職活動の選択肢はそれだけではありません。他のサービスも併用することで、より多くの情報を得て、可能性を広げることができます。ここでは代表的なサービスをいくつか紹介します。

転職エージェント

転職エージェントは、専門のキャリアアドバイザーがマンツーマンで転職活動をサポートしてくれるサービスです。求人紹介から応募書類の添削、面接対策、企業との条件交渉まで、一貫してサポートを受けられるのが最大の魅力です。

リクルートエージェント

業界最大手の一つで、圧倒的な求人数(公開・非公開含む)を誇ります。幅広い業種・職種をカバーしており、どの年代、どの地域の人でも利用しやすいのが特徴です。各業界に精通したアドバイザーが多数在籍しており、専門性の高い相談が可能です。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

パーソルキャリアが運営する転職サービスで、転職サイトとエージェントサービスの両方の機能を持っています。自分で求人を探しながら、エージェントからの提案も受けられるという柔軟な使い方ができます。転職フェアやセミナーも頻繁に開催しており、情報収集の機会が豊富です。(参照:doda公式サイト)

マイナビAGENT

特に20代〜30代の若手層や第二新卒の転職支援に強みを持っています。中小企業の優良求人も多く扱っており、初めての転職でも安心して相談できる、丁寧なサポートに定評があります。各業界の専任アドバイザーが、親身にキャリア相談に乗ってくれます。(参照:マイナビAGENT公式サイト)

転職サイト

自分のペースで転職活動を進めたい人には、転職サイトが適しています。豊富な求人情報の中から、自分で自由に検索・応募できます。

リクナビNEXT

リクルートが運営する国内最大級の転職サイトです。限定求人も多く、独自の強み診断ツール「グッドポイント診断」など、自己分析に役立つコンテンツも充実しています。スカウト機能を使えば、企業から直接オファーが届くこともあります。(参照:リクナビNEXT公式サイト)

マイナビ転職

全国各地の求人を網羅しており、特に地方の求人情報が充実しているのが特徴です。職種や業種、働き方など、様々な切り口で求人特集が組まれており、自分の志向に合った仕事を見つけやすい工夫がされています。(参照:マイナビ転職公式サイト)

ジョブカフェ・地域若者サポートステーション(サポステ)

これらは、主に若者の就労を支援するために国や自治体が設置している公的サービスです。

- ジョブカフェ: 都道府県が主体となって運営しており、おおむね15歳から34歳までの若者を対象としています。ハローワークが併設されていることも多く、カウンセリングやセミナー、職場体験など、きめ細やかなサポートが特徴です。

- 地域若者サポートステーション(サポステ): 厚生労働省からの委託を受けたNPO法人などが運営しており、働くことに悩みを抱える15歳から49歳までの方を対象としています。コミュニケーション訓練や就労体験など、社会に出るための準備段階から支援してくれます。

ハローワークよりも、より若者向けのサポートや、働くことへの第一歩を踏み出すための支援が手厚いのが特徴です。

転職フェア・セミナー

一度に多くの企業と直接話ができるイベントです。企業の担当者から事業内容や社風について直接聞けるため、ウェブサイトや求人票だけではわからないリアルな雰囲気をつかむ絶好の機会です。様々な業界の企業が集まるため、視野を広げるのにも役立ちます。また、転職サイトやエージェントが主催する「面接対策セミナー」や「自己分析セミナー」なども、無料で参加できるものが多く、スキルアップに繋がります。

まとめ

本記事では、ハローワークの転職相談について、その役割から具体的な活用方法、メリット・デメリット、そして相談を成功させるための「聞くべきことリスト」まで、幅広く解説してきました。

ハローワークは、国が運営する無料で利用できる公的な就職支援機関であり、転職を考えるすべての人にとって開かれた場所です。その最大の魅力は、地域に根差した中小企業の豊富な求人情報と、求人紹介から応募書類の添削、面接対策、職業訓練の相談まで、転職活動をワンストップでサポートしてくれる網羅性にあります。

しかし、その一方で、求人の質にばらつきがあったり、相談員によってサポートの質が異なったり、開庁時間が平日の日中に限られたりといったデメリットも存在します。これらのメリット・デメリットを正しく理解し、自分に合った使い方をすることが、ハローワークを最大限に活用する鍵となります。

ハローワークでの相談を実りあるものにするためには、事前に自分の希望や経歴を整理し、「何を聞きたいのか」という質問リストを準備しておくことが不可欠です。本記事で紹介した質問リストを参考に、あなた自身の状況に合わせた問いを立ててみてください。

そして最後に、ハローワークは万能ではありません。大企業や専門職の求人に強い転職エージェントや、自分のペースで進められる転職サイトなど、他のサービスと賢く併用することで、選択肢は格段に広がります。それぞれの長所を活かし、組み合わせることで、より満足度の高い転職活動が実現できるでしょう。

転職は一人で抱え込むと、不安や孤独を感じやすいものです。ハローワークをはじめとする様々な支援サービスを積極的に活用し、専門家や第三者の視点を取り入れながら、あなたにとって最適なキャリアを切り拓いていってください。