近年、キャリアの選択肢として「スタートアップ転職」が注目を集めています。急成長する環境で自らのスキルを磨き、事業の成功に直接貢献できる魅力がある一方で、安定性や待遇面での不安を感じる人も少なくありません。

この記事では、スタートアップ転職を検討している方に向けて、その実態を徹底的に解説します。スタートアップとは何かという基本的な定義から、転職のメリット・デメリット、向いている人の特徴、そして失敗しないための企業選びのポイントまで、網羅的にご紹介します。

さらに、スタートアップ転職に強みを持つおすすめの転職エージェント12選を厳選し、それぞれの特徴や活用法を詳しく解説します。この記事を読めば、スタートアップ転職に関する疑問や不安が解消され、ご自身のキャリアにとって最適な一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

スタートアップ転職の基本

スタートアップへの転職を考えるなら、まずはその定義や特徴、そしてどのような成長過程を辿るのかを正しく理解することが不可欠です。ここでは、ベンチャー企業との違いや、企業の成長段階である「フェーズ」について詳しく解説し、転職活動におけるミスマッチを防ぐための基礎知識を固めていきましょう。

スタートアップ企業とは

スタートアップ企業とは、一般的に「革新的なアイデアや独自のテクノロジーを基に、これまで市場に存在しなかった新しいビジネスモデルを開発し、短期間での急成長とイグジット(EXIT)を目指す企業」と定義されます。イグジットとは、創業者や投資家が株式を売却して利益を得ることであり、具体的には株式公開(IPO)や大手企業への事業売却(M&A)などが挙げられます。

スタートアップの最大の特徴は、単に新しい会社であるという点ではありません。その本質は、世の中の課題を解決するための革新的なアプローチにあります。既存の市場でシェアを奪い合うのではなく、新たな価値を創造し、新しい市場そのものを創り出すことを目指しているのです。

そのため、事業は常に不確実性と隣り合わせです。前例のないことに挑戦するため、事業計画が想定通りに進まないことも少なくありません。市場の反応を見ながら、製品やサービス、時にはビジネスモデル自体を柔軟に変化させる「ピボット」と呼ばれる方向転換を行うこともあります。

このような環境で働くことは、常に変化と挑戦の連続です。しかし、その分、社会に大きなインパクトを与える事業に初期段階から関われるという、他では得られない大きなやりがいを感じられるでしょう。自らの手で事業を、そして未来を創りだす実感こそが、スタートアップで働く最大の魅力と言えます。

ベンチャー企業・メガベンチャーとの違い

「スタートアップ」と似た言葉に「ベンチャー企業」や「メガベンチャー」があります。これらは混同されがちですが、その性質や目指す方向性には明確な違いがあります。これらの違いを理解することは、自分のキャリアプランに合った企業を見つける上で非常に重要です。

| 比較項目 | スタートアップ | ベンチャー企業 | メガベンチャー |

|---|---|---|---|

| 定義・目的 | 革新的なビジネスで短期的な急成長とイグジット(IPO/M&A)を目指す | 既存の技術やビジネスモデルを応用し、中長期的な安定成長を目指す | ベンチャーから成長し、巨大な資本とブランド力を持つようになった企業 |

| ビジネスモデル | 革新的・未踏の領域。市場創造を目指す。 | 既存市場での新規事業。既存技術の応用が多い。 | 確立された複数の事業と、豊富な資金力を活かした新規事業開発。 |

| 成長スピード | 非常に速い(非連続的)。Jカーブを描くような急成長を目指す。 | 比較的緩やか(連続的)。着実な成長を重視する。 | 安定した基盤の上で、買収なども含め多角的に成長する。 |

| 組織・文化 | フラットで少数精鋭。意思決定が速い。カオスな状況も多い。 | 比較的組織化されている。スタートアップよりは安定している。 | 大企業としての組織体制が確立。福利厚生なども充実。 |

| リスク | 高い。事業の失敗、倒産のリスクが常にある。 | 中程度。スタートアップよりは低いが、大企業よりは高い。 | 低い。安定した経営基盤を持つ。 |

ベンチャー企業は、広義には「新技術や新しいビジネスモデルを軸に、大企業では実施しにくい創造的・革新的な経営を展開する中小企業」を指します。スタートアップもベンチャー企業の一種と捉えられますが、決定的な違いは「革新性の度合い」と「成長のゴール設定」にあります。ベンチャー企業は、必ずしもイグジットを最終目標とせず、既存の市場で着実に収益を上げ、中長期的に事業を継続させることを目指すケースも多く見られます。

一方、メガベンチャーは、元々はベンチャー企業としてスタートしたものの、事業が成功して大企業へと成長した企業群を指します。すでに安定した収益基盤と高い知名度、整った組織体制や福利厚生を持っており、大企業とベンチャー企業の「いいとこ取り」のような側面があります。安定した環境で働きながらも、挑戦的な社風の中で新規事業に関わるチャンスがあるのが魅力です。

あなたが求めるものが「0→1」の創造的な挑戦や大きなリターンであるならばスタートアップ、安定と挑戦のバランスを重視するならメガベンチャー、既存の枠組みの中で着実な成長を目指すならベンチャー企業というように、自身の志向性に合わせて企業選びの軸を定めることが重要です。

スタートアップ企業の4つの成長フェーズ

スタートアップは、その成長過程に応じて大きく4つのフェーズに分類されます。それぞれのフェーズで、事業の状況、組織の規模、資金調達の段階、そして求められる人材の役割は大きく異なります。自分がどのフェーズの企業で働きたいのかを明確にすることは、転職後のミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。

シードフェーズ

シード(Seed)フェーズは、まさに「種」の状態です。創業者や数名のコアメンバーが、アイデアやコンセプトを具体的な事業計画に落とし込み、プロトタイプ(試作品)を開発する段階です。

- 事業の状況: アイデア検証段階。まだ製品やサービスは市場に出ていないか、ごく一部のユーザーに提供されているのみ。ビジネスモデルも固まっておらず、模索を続けている状態。

- 組織: 創業者を含め、数名から10名程度の超少数精鋭。まだ明確な部署や役職はなく、全員が多岐にわたる業務を兼任する。

- 資金: 主に創業者自身の自己資金や、エンジェル投資家、インキュベーターからの少額の出資で活動資金を賄う。

- 求められる人材: 事業のアイデアやビジョンに強く共感し、何もない状態から事業を創り上げることに情熱を注げる人材。専門スキル以上に、問題解決能力、行動力、そして不確実性を楽しめるマインドが求められます。まさに「共同創業者」に近い立場で働くことになります。

アーリーフェーズ

アーリー(Early)フェーズは、シード期に開発した製品やサービスを本格的に市場に投入し、顧客からのフィードバックを得ながら改善を繰り返す段階です。このフェーズの最大の目標は、PMF(プロダクトマーケットフィット)の達成です。PMFとは、製品が特定の市場(マーケット)に受け入れられ、顧客が熱狂的に支持してくれる状態を指します。

- 事業の状況: 製品・サービスをリリースし、初期の顧客獲得に注力。PMF達成を目指して、試行錯誤を繰り返す。売上はまだ不安定。

- 組織: 10名〜30名程度に増員。セールス、マーケティング、開発といった専門チームが徐々に形成され始めるが、兼任も多い。

- 資金: ベンチャーキャピタル(VC)から「シリーズA」と呼ばれる本格的な資金調達を目指す。PMFの兆しが見えるかどうかが、資金調達成功の鍵となる。

- 求められる人材: 特定の専門分野で高い実行力を持ち、自ら課題を見つけて改善を推進できる人材。例えば、エンジニアであれば高速でプロトタイプを開発・改善する能力、セールスであれば手探りの状態で顧客を開拓していく力が求められます。混沌とした状況の中で、仕組みや文化を創っていくことに面白みを感じる人に向いています。

ミドルフェーズ

ミドル(Middle)フェーズは、PMFを達成し、事業を本格的に拡大(スケール)させていく段階です。シリーズAで調達した資金を元に、人材採用やマーケティング活動を加速させ、一気に市場シェアの獲得を目指します。

- 事業の状況: ビジネスモデルが確立し、売上が急成長している。顧客基盤も安定し、事業の「型」が見えてくる。

- 組織: 30名〜100名超へと急拡大。部門が細分化され、マネジメント層が必要になる。組織としての仕組み化、制度化が進む。

- 資金: 事業拡大のための大規模な資金調達(シリーズB、シリーズC)を実施する。

- 求められる人材: 急成長する組織を支える、各分野のスペシャリストやマネジメント経験者。例えば、マーケティングであれば大規模な予算を投下してユーザー獲得をスケールさせる経験、開発であれば増大するトラフィックに耐えうるシステムを構築するスキル、人事であれば急拡大する組織の採用や制度設計を担う能力などが求められます。仕組み化、効率化を推進できる人材の価値が高まります。

レイターフェーズ

レイター(Later)フェーズは、事業が安定軌道に乗り、組織も成熟してきた段階です。このフェーズの企業は、IPO(株式公開)やM&A(事業売却)といったイグジットを具体的に視野に入れています。

- 事業の状況: 安定した収益基盤を確立し、業界内での地位も確固たるものになっている。新規事業の開発や海外展開など、さらなる成長戦略を模索する。

- 組織: 数百名規模に達し、大企業に近い組織構造を持つ。内部統制やコンプライアンス体制の整備が急務となる。

- 資金: イグジット前の最終的な資金調達(シリーズD以降)や、黒字化による自己資金での経営を行う。

- 求められる人材: IPO準備や内部統制の構築といった専門知識を持つ人材(経理、法務、広報/IRなど)や、大規模な組織を率いることができる高いレベルのマネジメント能力を持つ人材。また、既存事業をさらに成長させたり、新規事業を立ち上げたりできる事業開発のプロフェッショナルも求められます。安定した基盤の上で、これまでの経験を活かして事業を次のステージへと導きたい人に適しています。

このように、スタートアップと一括りにしても、フェーズによってその実態は全く異なります。自分のスキルセット、経験、そしてキャリアの志向性を踏まえ、どのフェーズが最も自分に合っているかを見極めることが、スタートアップ転職を成功させるための第一歩となるでしょう。

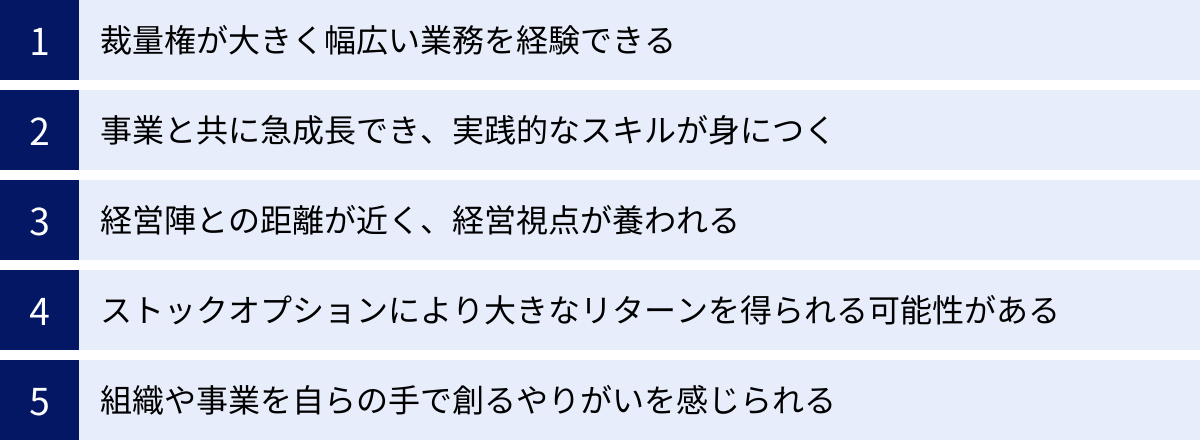

スタートアップ転職の5つのメリット

スタートアップへの転職は、多くの挑戦を伴う一方で、他では得られない貴重な経験と大きなリターンをもたらす可能性があります。ここでは、スタートアップ転職がもたらす5つの主要なメリットについて、具体的な魅力とともに詳しく解説します。

① 裁量権が大きく幅広い業務を経験できる

スタートアップ転職の最大のメリットの一つは、一人ひとりに与えられる裁量権の大きさです。特にシードからアーリーフェーズのスタートアップでは、組織がまだ小さく、役割分担も流動的です。そのため、自分の専門領域にとどまらず、事業を成長させるために必要だと思われることなら、職種の垣根を越えて何でも挑戦できる環境があります。

例えば、Webマーケターとして入社したとしても、単に広告運用やSEO対策を行うだけではありません。顧客からのフィードバックを開発チームに直接伝えたり、営業担当者と協力してセミナーを企画・運営したり、採用活動を手伝ったりと、事業全体の成長に深く関わることが求められます。

大企業では、業務が細分化され、決められた範囲の仕事をこなすことが一般的です。新しい提案をするにも、幾重もの承認プロセスを経る必要があり、スピード感に欠けることも少なくありません。しかし、スタートアップでは「やってみよう」という意思決定が非常にスピーディです。経営陣との距離も近いため、良いアイデアであれば即座に実行に移せる可能性があります。

このような環境では、一つの専門性を深めるだけでなく、マーケティング、セールス、プロダクト開発、カスタマーサポート、人事、財務といったビジネスに必要な幅広い知識とスキルを実践の中で身につけることができます。これは、将来的に事業責任者や起業家を目指す人にとって、何物にも代えがたい貴重な経験となるでしょう。自分の手で事業を動かしているという強い当事者意識と手応えを感じられる点は、スタートアップならではの醍醐味です。

② 事業と共に急成長でき、実践的なスキルが身につく

スタートアップは、短期間での急成長を目指す組織です。事業がPMF(プロダクトマーケットフィット)を達成し、成長軌道に乗ると、組織はめまぐるしいスピードで変化し、拡大していきます。このようなダイナミックな環境に身を置くことで、自分自身も事業と共に圧倒的なスピードで成長することができます。

昨日まで通用していたやり方が、今日にはもう通用しなくなる。次々と発生する新たな課題に対して、常に学び、考え、最善策を実行し続ける必要があります。教科書通りの知識だけでは太刀打ちできない場面も多く、トライ&エラーを繰り返しながら、生きた実践的なスキルを体得していくことになります。

例えば、以下のようなスキルが実践を通じて身につきます。

- 課題解決能力: 正解のない問題に対して、仮説を立て、実行し、検証するサイクル(PDCA)を高速で回す力。

- 学習能力: 未知の領域であっても、自ら情報をキャッチアップし、素早く知識を吸収して実践に活かす力。

- 多角的な視点: 自分の専門分野だけでなく、ビジネス全体を俯瞰して物事を考える力。

- 柔軟性と適応力: 予期せぬ変化や事業の方向転換(ピボット)にも動じず、柔軟に対応する力。

大企業で数年かけて経験するようなことを、スタートアップではわずか1年で凝縮して経験できると言っても過言ではありません。この経験を通じて得られるスキルは、特定の企業でしか通用しないものではなく、どこへ行っても通用するポータブルな(持ち運び可能な)スキルです。圧倒的な成長実感と、自身の市場価値を高める実践的なスキルセットの獲得は、スタートアップ転職がもたらす大きな財産と言えるでしょう。

③ 経営陣との距離が近く、経営視点が養われる

多くのスタートアップ、特にアーリーフェーズまでの企業では、経営陣と社員の物理的・心理的な距離が非常に近いという特徴があります。社長や役員が同じフロアで働き、日常的にコミュニケーションを取ることも珍しくありません。

この環境の最大のメリットは、経営者がどのような視点で事業を見ているのか、なぜその意思決定を下したのかを間近で学び、体感できることです。全社会議や日々の会話の中で、資金調明の状況、事業戦略の変更、組織課題といった、通常は経営層しか触れることのできない情報に触れる機会が多くあります。

これにより、自然と「自分がいち従業員だったらどうするか」という視点から、「自分が経営者だったらどう判断するか」という経営視点(鳥の目)で物事を考える癖がつきます。例えば、自分が担当する機能開発一つをとっても、「この機能は会社の売上にどう貢献するのか」「限られたリソースの中で、なぜ今これを作るべきなのか」といった、事業全体の戦略と結びつけて考える力が養われます。

大企業では、経営トップの考えが現場に伝わるまでに時間がかかったり、その意図が十分に伝わらなかったりすることがあります。しかし、スタートアップでは経営陣のビジョンや情熱をダイレクトに感じながら働くことができます。これは、仕事へのモチベーションを高めるだけでなく、自身のキャリアを考える上でも大きな示唆を与えてくれます。将来的にマネジメント職や起業を目指す人にとって、これほど優れた学びの場はないでしょう。

④ ストックオプションにより大きなリターンを得られる可能性がある

スタートアップ転職の魅力として、ストックオプション(SO)の存在を抜きには語れません。ストックオプションとは、会社の株式を、あらかじめ定められた価格(権利行使価格)で購入できる権利のことです。

通常、スタートアップは設立当初、潤沢な資金がないため、大企業のような高い給与を提示できない場合があります。その代わりとして、会社の成長に貢献してくれた従業員へのインセンティブとして、このストックオプションを付与することがあります。

もし将来、会社がIPO(株式公開)やM&Aに成功し、株価が権利行使価格を大幅に上回った場合、従業員はストックオプションの権利を行使して安い価格で自社株を購入し、それを市場価格で売却することで、給与収入だけでは得られないような大きなキャピタルゲイン(売却益)を得られる可能性があります。

例えば、1株100円で購入できるストックオプションを1,000株分付与されたとします。数年後に会社が上場し、株価が1株5,000円になった場合、権利を行使して10万円(100円×1,000株)で株式を購入し、それを市場で500万円(5,000円×1,000株)で売却すれば、差額の490万円が利益となります(税金等を考慮しない場合)。

もちろん、これは成功した場合の話であり、すべてのスタートアップがイグジットできるわけではありません。事業がうまくいかず、会社の価値が上がらなければ、ストックオプションはただの「紙切れ」になってしまうリスクもあります。しかし、事業の成功が個人の経済的な成功に直結するという仕組みは、仕事に対する強いモチベーションとなり、会社と従業員が一体となって目標に向かう原動力となります。ハイリスク・ハイリターンな選択ではありますが、夢のあるインセンティブ制度であることは間違いありません。

⑤ 組織や事業を自らの手で創るやりがいを感じられる

最後のメリットは、何と言っても「創造する喜び」です。完成された組織や事業に「参加する」のではなく、まだ何もない、あるいは未完成な状態の組織や事業を「自らの手で創り上げていく」という圧倒的なやりがいを感じられます。

アーリーフェーズのスタートアップでは、事業の仕組みだけでなく、社内のルール、評価制度、企業文化といった組織の根幹となる部分もまだ定まっていません。日々の業務を通じて「もっとこうした方が良いのではないか」と感じたことが、そのまま新しいルールや文化として採用されることもあります。自分が組織の歴史の1ページを刻んでいるという実感は、大きな満足感につながります。

また、自分が関わったプロダクトやサービスが世に出て、顧客に喜ばれたり、社会に影響を与えたりする瞬間を目の当たりにした時の感動は格別です。自分のアイデアや努力が、ダイレクトに事業の成長という目に見える形で返ってくるため、「自分はこの会社に、この事業に、確かに貢献している」という強い手応えを得ることができます。

これは、巨大な組織の「歯車」として働くことに疑問を感じている人や、もっと自分の仕事の成果を実感したいと考えている人にとって、非常に魅力的な環境です。困難やカオスも多いですが、それを乗り越えて仲間と共にビジョンを実現していくプロセスそのものが、かけがえのない経験とやりがいをもたらしてくれるでしょう。

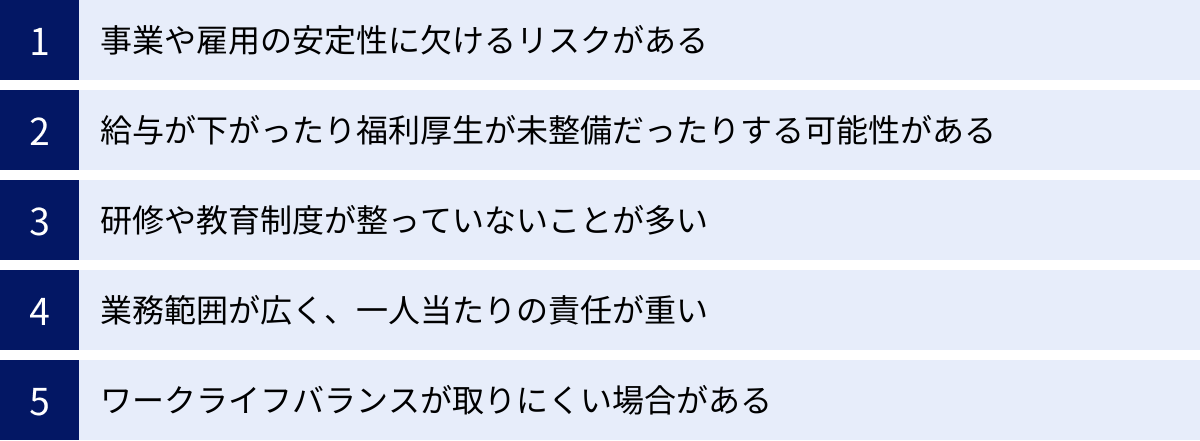

スタートアップ転職の5つのデメリット|「やめとけ」と言われる理由

スタートアップ転職は多くの魅力がある一方で、厳しい現実やリスクも存在します。「スタートアップはやめとけ」という声が聞かれるのも事実です。転職後に後悔しないためには、メリットだけでなくデメリットもしっかりと理解し、自分にとって許容できるリスクなのかを冷静に判断することが重要です。

① 事業や雇用の安定性に欠けるリスクがある

スタートアップ転職を考える上で、最も覚悟しておくべきデメリットが「安定性の欠如」です。スタートアップは革新的なビジネスで急成長を目指しますが、その道のりは決して平坦ではありません。

経済産業省の調査によると、起業してから5年後に存続している企業は約40%、10年後には約26%というデータもあります(中小企業白書など、各種統計データに基づく一般的な傾向)。特にスタートアップはハイリスク・ハイリターンな挑戦をしているため、事業が軌道に乗らずに資金繰りが悪化し、最悪の場合、倒産に至る可能性もゼロではありません。

また、倒産には至らなくとも、市場の変化に対応するために事業の方向性を大きく転換する「ピボット」が行われることもあります。その結果、自分がやりたいと思っていた事業がなくなってしまったり、求められる役割が大きく変わってしまったりすることも考えられます。これは、自身のキャリアプランにも大きな影響を及ぼす可能性があります。

大企業のような終身雇用や安定した事業基盤を前提とすることはできません。常に事業の状況を冷静に見極め、万が一の場合に備えて自身の市場価値を高め続ける努力が不可欠です。この不確実性を受け入れ、むしろそれを楽しめるくらいの気概がなければ、スタートアップで働き続けるのは難しいかもしれません。

② 給与が下がったり福利厚生が未整備だったりする可能性がある

待遇面も、スタートアップ転職で注意すべきポイントです。特に、資金調達が十分でないシード〜アーリーフェーズのスタートアップでは、前職(特に大企業)と比較して給与が下がるケースは少なくありません。

スタートアップは限られた資金を、まずはプロダクト開発やマーケティングといった事業成長に直結する分野に優先的に投下します。そのため、人件費を抑制せざるを得ない場合があるのです。もちろん、ストックオプションが付与されることで、将来的な大きなリターンを期待できる可能性はありますが、それはあくまで成功した場合の話であり、短期的なキャッシュフロー(日々の生活費)が厳しくなるリスクは考慮しておく必要があります。

また、福利厚生に関しても、大企業のような手厚い制度は期待できないことが多いです。

- 住宅手当や家族手当がない

- 退職金制度がない

- 社員食堂や保養所などの施設がない

- 育児・介護支援制度が最低限

もちろん、近年では優秀な人材を惹きつけるために独自のユニークな福利厚生を導入するスタートアップも増えていますが、一般的にはまだまだ発展途上です。給与額面だけでなく、こうした福利厚生も含めたトータルの待遇(トータルリワード)で、自身の生活が成り立つのかを現実的にシミュレーションしておくことが重要です。金銭的な安定や手厚い福利厚生を重視する人にとっては、大きなデメリットと感じるでしょう。

③ 研修や教育制度が整っていないことが多い

大企業では、新入社員研修や階層別研修、スキルアップ研修など、手厚い教育制度が用意されているのが一般的です。しかし、ほとんどのスタートアップには、体系的な研修制度は存在しません。

スタートアップは、即戦力となる人材を求める傾向が強く、手取り足取り仕事を教えてくれる環境ではありません。入社後は、基本的にOJT(On-the-Job Training)、つまり実践の中で仕事を覚えていくことになります。明確なマニュアルや業務フローが整備されていないことも多く、自分で情報を取りに行き、周囲に積極的に質問し、試行錯誤しながらキャッチアップしていく姿勢が求められます。

これは、「教えてもらう」という受け身の姿勢でいる人にとっては、非常に厳しい環境です。「何をすればいいのか分からない」「誰も教えてくれない」と、途方に暮れてしまうかもしれません。

一方で、自ら学び、成長したいという意欲が高い人にとっては、最高の環境とも言えます。必要なスキルがあれば、外部のセミナーに参加する費用を会社が負担してくれたり、書籍購入を補助してくれたりする制度を設けている企業も多くあります。自律的に学習計画を立て、能動的にスキルを習得していく「セルフスターター」であることが、スタートアップで活躍するための絶対条件と言えるでしょう。整った研修でじっくり育ててもらいたいと考える人には、スタートアップは不向きかもしれません。

④ 業務範囲が広く、一人当たりの責任が重い

メリットの裏返しになりますが、裁量権が大きいということは、それだけ一人ひとりが負うべき責任も重くなることを意味します。スタートアップでは、リソースが限られているため、一人が複数の役割を担うのが当たり前です。「これは私の仕事ではありません」という態度は通用しません。

例えば、エンジニアであっても、顧客からの問い合わせに直接対応したり、営業に同行して技術的な説明をしたりすることが求められるかもしれません。自分の専門領域以外の仕事にも、当事者意識を持って取り組む必要があります。

また、意思決定のスピードが速い分、自分の判断が事業に与える影響もダイレクトです。成功すれば大きな達成感を得られますが、逆に失敗すればその責任も自分が負うことになります。大企業のように、上司や組織が最終的な盾になってくれるという期待はできません。

このプレッシャーは、人によっては大きなストレスになる可能性があります。常に高いパフォーマンスを求められ、結果を出すことを期待される環境です。責任ある仕事を任されることにやりがいを感じるか、それとも重圧と感じるか、自身の性格をよく見極める必要があります。「決められた範囲の業務を、責任を限定された中で着実にこなしたい」という志向性の人には、精神的に厳しい環境と言えるでしょう。

⑤ ワークライフバランスが取りにくい場合がある

スタートアップのカルチャーとして、仕事に対する熱量が高いメンバーが集まっていることが挙げられます。事業を成功させたいという強い思いから、長時間労働になりやすい傾向があることは否定できません。

特に、重要なプロダクトのリリース前や、大きなトラブルが発生した際などには、昼夜を問わず働くこともあり得ます。また、少数精鋭で業務を回しているため、一人が休むと業務が滞ってしまうこともあり、有給休暇が取りにくいと感じる場面もあるかもしれません。

もちろん、全てのスタートアップがブラックな労働環境というわけではありません。近年では、生産性を重視し、柔軟な働き方(リモートワーク、フレックスタイム制など)を積極的に導入することで、ワークライフバランスの実現を目指す企業も増えています。しかし、全体的な傾向として、大企業に比べてプライベートとの両立が難しい場面に遭遇する可能性は高いと認識しておくべきです。

「定時で帰って、平日の夜や休日は完全に自分の時間にしたい」というように、仕事とプライベートをきっちり分けたいと考えている人にとっては、スタートアップの働き方はフィットしない可能性があります。仕事そのものに情熱を注ぎ、自己成長と事業の成功を何よりも優先したいという覚悟が、ある程度は必要になるでしょう。

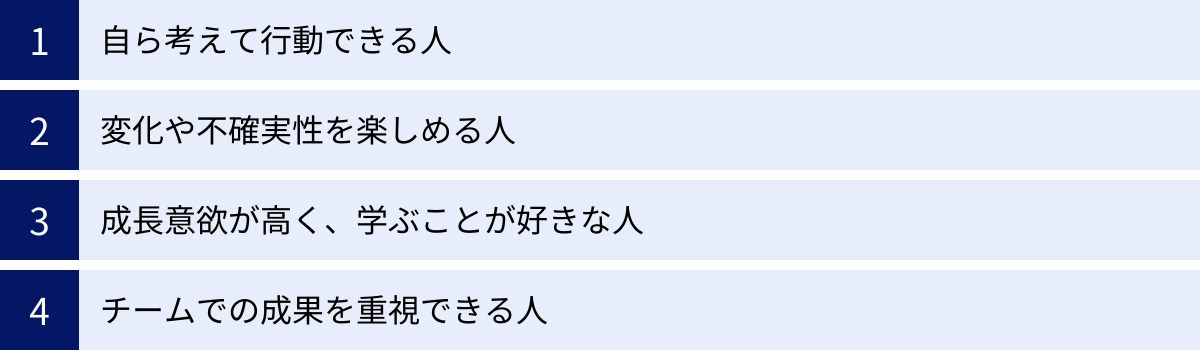

スタートアップ転職が向いている人・向いていない人

スタートアップ転職は、誰にとっても最適な選択肢ではありません。その特殊な環境は、ある人にとっては最高の成長の場となり、別の人にとっては大きなストレスの原因となります。ここでは、どのような人がスタートアップに向いているのか、逆に向いていないのか、その特徴を具体的に解説します。ご自身がどちらのタイプに近いか、客観的に見つめ直してみましょう。

スタートアップ転職に向いている人の特徴

スタートアップというカオスでダイナミックな環境で輝けるのは、特定の思考様式や行動特性を持った人材です。以下に挙げる特徴に多く当てはまる人は、スタートアップ転職で成功する可能性が高いと言えるでしょう。

自ら考えて行動できる人

スタートアップで最も求められる資質は「自走力」です。整ったマニュアルや明確な指示を待つのではなく、「事業を成功させるために、今自分は何をすべきか」を常に自問し、主体的に課題を見つけ、解決策を考えて実行できる人が活躍します。誰もやったことがない業務であっても、自ら情報収集し、周囲を巻き込みながら形にしていく推進力が不可欠です。指示待ちの姿勢では、変化の速い環境についていくことはできません。

変化や不確実性を楽しめる人

スタートアップの日常は、変化と不確実性の連続です。事業計画が変更されたり、組織体制が急に変わったり、昨日まで常識だったことが今日には覆されたりすることも珍しくありません。このような状況を「不安定で不安だ」と捉えるのではなく、「面白くなってきた」「新しい挑戦の機会だ」とポジティブに捉え、スリルを楽しめるマインドが重要です。安定や秩序よりも、カオスな状況から新しいものを生み出すプロセスに喜びを感じる人に向いています。

成長意欲が高く、学ぶことが好きな人

研修制度が整っていないスタートアップでは、自らの成長は自分自身で掴み取るしかありません。現在のスキルに満足せず、事業の成長に必要な知識や技術をどん欲に学び続ける姿勢が求められます。自分の専門領域だけでなく、ビジネス、テクノロジー、マーケティングなど、幅広い分野にアンテナを張り、常に自分をアップデートし続けられる人が、事業の成長とともに自らの価値を高めていくことができます。「学ぶこと」そのものが好きな人にとっては、最高の環境と言えるでしょう。

チームでの成果を重視できる人

スタートアップは少数精鋭のチームで大きな目標に挑みます。個人のスキルももちろん重要ですが、それ以上にチーム全体の成功を最優先に考えられる「チームプレイヤー」であることが不可欠です。「自分の仕事はここまで」と線引きするのではなく、仲間が困っていれば自然に手を差し伸べ、部門の壁を越えて協力し合える姿勢が求められます。個人の手柄よりも、チーム一丸となって目標を達成することに喜びを感じられる人が、スタートアップのカルチャーにフィットします。

スタートアップ転職に向いていない人の特徴

一方で、以下のような特徴を持つ人は、スタートアップの環境に馴染めず、苦労する可能性が高いかもしれません。転職後にミスマッチを感じないよう、正直に自己分析することが大切です。

安定した環境で働きたい人

雇用の安定、予測可能な業務内容、確立された福利厚生など、安定性をキャリアの最優先事項と考える人にとって、スタートアップはストレスの多い環境になるでしょう。事業の失敗リスクや、給与・待遇面の不確実性は常に付きまといます。大企業のような強固な経営基盤や、整った制度の中で安心して働きたいという志向性の人には、スタートアップはおすすめできません。

指示された業務をこなしたい人

上司から与えられた明確な指示やマニュアルに基づいて、決められた業務を着実にこなすことにやりがいを感じるタイプの人は、スタートアップでは戸惑う場面が多いかもしれません。スタートアップでは、そもそも「明確な指示」が存在しないことも多く、自分で仕事を見つけ、創り出していく必要があります。「何をすればいいですか?」と指示を待つ姿勢では、周囲から「主体性がない」と見なされてしまう可能性があります。

整った研修制度を求める人

キャリアアップのために、会社が提供する体系的な研修プログラムや、手厚いOJTを期待している人も、スタートアップには不向きです。スタートアップでは、自ら学ぶ姿勢が前提であり、「教えてもらう」環境は基本的にありません。自分で目標を設定し、独学や実践を通じてスキルを習得していく必要があります。受け身の学習姿勢では、成長のスピードについていけず、取り残されてしまうでしょう。

これらの特徴は、どちらが優れているかという話ではありません。あくまで働き方の「スタイルの違い」です。ご自身の価値観や性格、キャリアプランと照らし合わせ、スタートアップという環境が本当に自分に合っているのかを慎重に見極めることが、転職を成功させるための鍵となります。

失敗しないためのスタートアップ転職成功ガイド

スタートアップ転職は、大きな可能性を秘めている一方で、ミスマッチが起こりやすいのも事実です。憧れだけで飛び込んでしまい、後悔するケースも少なくありません。ここでは、転職を成功に導くための具体的なポイントと、将来性のある優良なスタートアップを見極めるための方法を詳しく解説します。

転職を成功させるためのポイント

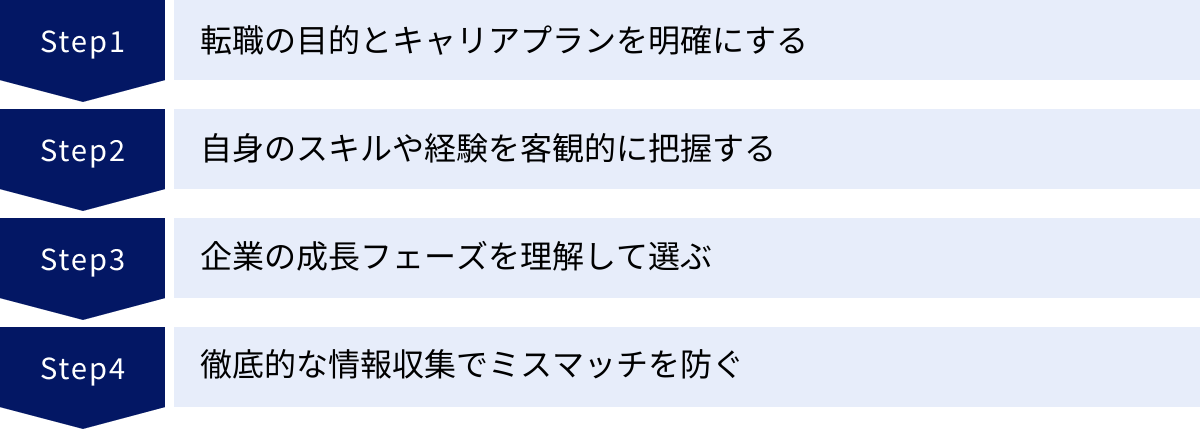

入念な準備と明確な戦略が、スタートアップ転職の成否を分けます。以下の4つのポイントを意識して、転職活動を進めていきましょう。

転職の目的とキャリアプランを明確にする

まず最も重要なのは、「なぜ自分はスタートアップに転職したいのか?」という目的(Why)を徹底的に深掘りすることです。「成長できそう」「面白そう」といった漠然とした理由だけでは、厳しい現実に直面した際に心が折れてしまう可能性があります。

- 「3年後、事業責任者として新規事業を立ち上げられるスキルを身につけたい」

- 「特定の技術領域で、0→1のプロダクト開発経験を積みたい」

- 「将来の起業を見据え、経営者の近くで意思決定プロセスを学びたい」

このように、転職を通じて何を得たいのか、どのようなキャリアを築きたいのかを具体的に言語化しましょう。目的が明確であれば、企業選びの軸がブレなくなり、面接でも説得力のある志望動機を語ることができます。

自身のスキルや経験を客観的に把握する

次に、自分の「現在地」を正しく理解することが重要です。これまでのキャリアで培ってきたスキルや経験を棚卸しし、何ができて何ができないのか、自分の強みと弱みは何かを客観的に把握しましょう。

特にスタートアップでは、「即戦力」として貢献できるスキルが重視されます。あなたの持つ専門性(例えば、プログラミング言語、デジタルマーケティングの手法、法人営業の経験など)が、そのスタートアップの事業課題を解決するためにどのように役立つのかを具体的に説明できなければなりません。

同時に、自分に足りないスキルも認識し、それを学ぶ意欲があることを示すことも大切です。自身のスキルセットを冷静に分析することで、適切なポジションやフェーズの企業を選ぶことができ、入社後のミスマッチを防げます。

企業の成長フェーズを理解して選ぶ

前述の通り、スタートアップは「シード」「アーリー」「ミドル」「レイター」という成長フェーズによって、組織のカルチャーや求められる役割が全く異なります。

- 0→1の立ち上げに関わりたいなら「シード」「アーリー」

- 1→10の事業拡大を経験したいなら「ミドル」

- 10→100の成熟期やIPO準備に関わりたいなら「レイター」

というように、自分の転職目的や志向性に合ったフェーズの企業を選ぶことが極めて重要です。カオスな環境で裁量を持って働きたい人がレイターフェーズの企業に入社したり、仕組み化された環境で働きたい人がアーリーフェーズの企業に入社したりすると、大きなギャップを感じることになります。企業のウェブサイトや求人情報、面接などを通じて、その企業が今どのフェーズにあるのかを必ず確認しましょう。

徹底的な情報収集でミスマッチを防ぐ

最後に、興味を持った企業については、徹底的に情報収集を行いましょう。公式ウェブサイトやプレスリリースだけでなく、多角的な視点から企業の実態を把握することがミスマッチ防止に繋がります。

- 経営者のSNSやブログ: ビジョンや人柄、価値観が垣間見えます。

- 社員のSNSやインタビュー記事: 現場の雰囲気や働きがい、カルチャーを知る手がかりになります。

- 転職エージェントからの情報: 公には出てこない、組織の内部事情や課題について教えてくれることがあります。

- カジュアル面談: 選考とは別に、現場の社員と気軽に話す機会を設けてもらい、リアルな声を聞くのも有効です。

ポジティブな情報だけでなく、ネガティブな情報にも目を向けることで、より客観的に企業を判断できるようになります。

優良スタートアップ企業の見極め方

キラキラして見えるスタートアップの中には、事業計画が杜撰だったり、経営が不安定だったりする企業も紛れています。「金の卵」を見つけ出し、リスクの高い企業を避けるためには、以下の4つの観点から企業を評価することが重要です。

事業内容とビジネスモデルの将来性

まず、その企業が「誰の、どのような課題を、どうやって解決しようとしているのか」を深く理解しましょう。その課題は本当に存在するのか、そして解決策(プロダクトやサービス)は顧客にとって価値があるのかを考えます。

さらに、そのビジネスモデルが持続的に収益を生み出せる構造になっているか(マネタイズ)も重要なチェックポイントです。一時的な流行に乗っているだけではなく、長期的に成長が見込める市場で、競合に対する優位性を築ける可能性があるかを見極めましょう。自分の言葉でその企業のビジネスモデルを他人に説明できるくらい、深く理解することが理想です。

資金調達の状況と財務の健全性

スタートアップの成長は、資金力に大きく左右されます。いつ、どのくらいの金額を、どのような投資家(ベンチャーキャピタルなど)から調達しているかは、その企業の将来性を測る重要な指標です。

- 著名なVCから出資を受けているか: 経験豊富なVCは厳しい目で投資先を選ぶため、彼らから評価されていること自体が信頼性の証となります。

- 資金調達のペースと金額: 定期的に、かつ規模を拡大しながら資金調達ができている企業は、順調に成長している可能性が高いです。

プレスリリースやニュース記事で資金調達の情報を確認しましょう。潤沢な資金がある企業は、事業投資や人材採用に積極的に動けるため、雇用の安定性も相対的に高まります。

経営陣のビジョンや経歴

「誰がその船を運転しているのか」は、スタートアップの航海において最も重要な要素です。経営陣、特にCEOのビジョンに心から共感できるかは、仕事のモチベーションを大きく左右します。

- CEOが描く未来や世界観にワクワクするか

- そのビジョンを実現するための戦略に納得感があるか

また、経営陣のこれまでの経歴も確認しましょう。関連業界での成功体験や、過去に起業経験があるなど、事業を成功に導くだけの実績や能力を持っているかは、信頼性を判断する上で参考になります。面接では、ビジョンや戦略について深く質問し、経営陣の熱意や人柄を直接感じ取ることが大切です。

社風やカルチャーが自分に合うか

どんなに事業内容や待遇が良くても、企業のカルチャー(価値観や行動規範、雰囲気)が自分に合わなければ、長期的に活躍することは難しいでしょう。

- 意思決定のスタイル: トップダウンか、ボトムアップか

- コミュニケーションの頻度や方法: 活発な議論を好むか、静かに集中する環境か

- 評価の基準: プロセスを重視するか、結果を重視するか

- 働き方の柔軟性: リモートワークやフレックスタイムへの考え方

これらの要素は、日々の働きやすさに直結します。面接で逆質問をしたり、カジュアル面談を依頼したりして、現場の社員の雰囲気やコミュニケーションの様子を肌で感じることが重要です。「この人たちと一緒に働きたい」と心から思えるかどうか、自分の直感を信じることも時には大切です。

【厳選】スタートアップ転職におすすめの転職エージェント12選

スタートアップ転職を成功させるためには、情報収集とマッチングの精度を高めるパートナーの存在が不可欠です。ここでは、スタートアップ業界に精通し、独自の強みを持つ転職エージェントやサービスを12種類厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったサービスを見つけましょう。

| サービス名 | 特徴 | 主なターゲット層 | サービス形態 |

|---|---|---|---|

| for Startups | スタートアップ・成長産業特化。ヒューマンキャピタリストによる手厚い支援。 | 経営幹部、マネージャー、スペシャリスト | エージェント型 |

| KEYPLAYERS | スタートアップのCXO・幹部層に特化。代表の高野氏による直接面談。 | CXO、事業責任者、役員候補 | エージェント型 |

| Geekly | IT・Web・ゲーム業界に特化。エンジニア、クリエイターの求人が豊富。 | ITエンジニア、クリエイター、Webマーケター | エージェント型 |

| AMBI | 20代〜30代前半の若手ハイキャリア向け。合格可能性がわかる「応募PASS」。 | 20代・30代の若手人材 | スカウト・求人サイト |

| ビズリーチ | 国内最大級のハイクラス向け転職サイト。優良企業・ヘッドハンターからスカウトが届く。 | 年収500万円以上のミドル・ハイクラス層 | スカウト型 |

| リクルートダイレクトスカウト | ハイクラス向けスカウトサービス。年収800万円以上の求人が多数。 | 年収600万円以上のハイクラス層 | スカウト型 |

| JACリクルートメント | ミドル・ハイクラス、管理職に強み。外資系やグローバル企業の求人も豊富。 | 30代〜50代のマネジメント層、専門職 | エージェント型 |

| アサイン | 20代・30代のハイエンド人材特化。長期的なキャリア戦略設計を支援。 | 20代・30代のハイキャリア志向者 | エージェント型 |

| ウォンテッドリー | 「共感」でつながるビジネスSNS。カジュアル面談から始められる。 | 全般(特に若手〜中堅) | ビジネスSNS型 |

| YOUTRUST | 友人・知人のつながりを活用するキャリアSNS。信頼性の高いリファラル採用が中心。 | 全般(特にIT・Web業界) | ビジネスSNS型 |

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数を誇る総合型。非公開求人も多数。 | 幅広い年代・職種 | エージェント型 |

| doda | 総合型で求人数が豊富。エージェント、スカウト、求人サイトの3機能を併用可能。 | 幅広い年代・職種 | 総合型 |

① for Startups

成長産業支援をミッションに掲げる、スタートアップ特化型のエージェントです。「ヒューマンキャピタリスト」と呼ばれる経験豊富なコンサルタントが、求職者のキャリアプランに深く寄り添い、最適な企業を提案してくれます。経営幹部やマネージャー層の支援に定評があり、まだ公開されていない重要なポジションの紹介を受けられる可能性もあります。企業のビジョンや事業戦略といった深いレベルでの情報提供が魅力で、本気でスタートアップに挑戦したいと考えるハイキャリア層におすすめです。

(参照:for Startups, Inc. 公式サイト)

② KEYPLAYERS

スタートアップのCXO(最高〇〇責任者)や幹部候補の転職支援に特化したエージェントです。代表である高野秀敏氏が自ら求職者と面談し、キャリア相談に乗ってくれるのが最大の特徴。豊富な経験と人脈に基づいた的確なアドバイスと、質の高い非公開求人の紹介が受けられます。将来的に経営層を目指す、高い志を持った人材にとって、唯一無二のパートナーとなり得る存在です。

(参照:株式会社キープレイヤーズ 公式サイト)

③ Geekly

IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントで、特にスタートアップの求人を豊富に取り扱っています。エンジニア、クリエイター、Webマーケターといった専門職のマッチングに強みがあり、専門知識の豊富なキャリアアドバイザーがスキルや経験を正確に理解した上で求人を提案してくれます。首都圏のIT系スタートアップを目指す技術職・専門職の方には最適なサービスの一つです。

(参照:Geekly(ギークリー) 公式サイト)

④ AMBI

エン・ジャパンが運営する、20代から30代前半の若手ハイキャリア層向けの転職サイトです。スタートアップやメガベンチャーの求人が多く、自分の市場価値を試したい若手にとって魅力的な案件が見つかります。独自の機能として、企業の合格可能性を判定してくれる「応募PASS」があり、効率的に転職活動を進めることができます。ポテンシャルを重視するアーリー〜ミドルフェーズのスタートアップとの出会いが期待できます。

(参照:AMBI(アンビ)公式サイト)

⑤ ビズリーチ

国内最大級のハイクラス向け転職サイトで、登録には審査があります。自分の職務経歴書を登録しておくと、それを閲覧した優良企業や一流のヘッドハンターから直接スカウトが届く仕組みです。スタートアップの経営層が直接スカウトを送ってくるケースも多く、思わぬ好機に恵まれることもあります。自分の市場価値を客観的に把握したい、幅広い選択肢の中からじっくり考えたいというミドル・ハイクラス層に適しています。

(参照:ビズリーチ公式サイト)

⑥ リクルートダイレクトスカウト

リクルートが運営する、ハイクラス向けのスカウト型転職サービスです。ビズリーチと同様に、登録したレジュメを見た企業やヘッドハンターからスカウトが届きます。特に年収800万円〜2,000万円クラスの求人が豊富で、スタートアップの幹部候補や事業責任者クラスのポジションも多数掲載されています。無料で利用できるため、ビズリーチと併用して登録しておくことで、スカウトの機会を最大化できます。

(参照:リクルートダイレクトスカウト 公式サイト)

⑦ JACリクルートメント

管理職、専門職、ミドル・ハイクラス層の転職支援に強みを持つエージェントです。特に30代〜50代の経験豊富な人材のマッチングに定評があります。外資系企業やグローバル企業の求人が多いイメージですが、近年は国内スタートアップの幹部ポジションの案件も増えています。これまでのマネジメント経験や専門性を活かして、ミドル〜レイターフェーズのスタートアップで活躍したいと考える方に適しています。

(参照:JAC Recruitment公式サイト)

⑧ アサイン

20代・30代のハイエンド人材に特化した転職エージェントです。短期的な転職支援だけでなく、求職者の価値観や強みを分析し、長期的なキャリア戦略の設計からサポートしてくれるのが特徴です。コンサルティングファーム出身者など、優秀なエージェントが揃っており、ロジカルで的確なアドバイスが受けられます。戦略的にキャリアを築いていきたいと考える若手の方に、強い味方となるでしょう。

(参照:株式会社アサイン 公式サイト)

⑨ ウォンテッドリー

「シゴトでココロオドルひとをふやす」をコンセプトにした、共感を軸とするビジネスSNSです。給与や待遇といった条件面よりも、企業のビジョンやミッション、カルチャーへの共感を重視したマッチングが特徴。いきなり選考に入るのではなく、「まずは話を聞きに行きたい」という形で、社員とカジュアルに交流できるのが魅力です。企業のリアルな雰囲気を知りたい、カルチャーフィットを重視したいという方におすすめです。

(参照:ウォンテッドリー株式会社 公式サイト)

⑩ YOUTRUST

友人や知人のつながりをベースにした日本のキャリアSNSです。信頼できる友人からの紹介(リファラル)を通じて、企業と出会うことができます。副業や業務委託の案件も多く、まずはライトな形でスタートアップに関わってみたいという人にも適しています。特にIT・Web業界のユーザーが多く、スタートアップ界隈のネットワークを広げたい人にとっても有用なプラットフォームです。

(参照:株式会社YOUTRUST 公式サイト)

⑪ リクルートエージェント

業界最大級の求人数を誇る、総合型の転職エージェントです。スタートアップ専門ではありませんが、その圧倒的な求人数の多さから、地方のスタートアップや、ニッチな領域のスタートアップの求人も見つかる可能性があります。キャリアアドバイザーによるサポートも充実しており、転職活動の進め方が分からない初心者でも安心して利用できます。まずは幅広く求人を見てみたいという場合に登録しておくと良いでしょう。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

⑫ doda

リクルートエージェントと並ぶ大手総合型転職サービスです。「エージェントサービス」「スカウトサービス」「パートナーエージェントサービス」の3つの機能を併用できるのが特徴で、多角的なアプローチが可能です。求人数も業界トップクラスで、スタートアップから大手まで幅広い選択肢があります。特に20代〜30代のサポートに強く、多様な可能性を探りたい若手・中堅層に適しています。

(参照:doda(デューダ)公式サイト)

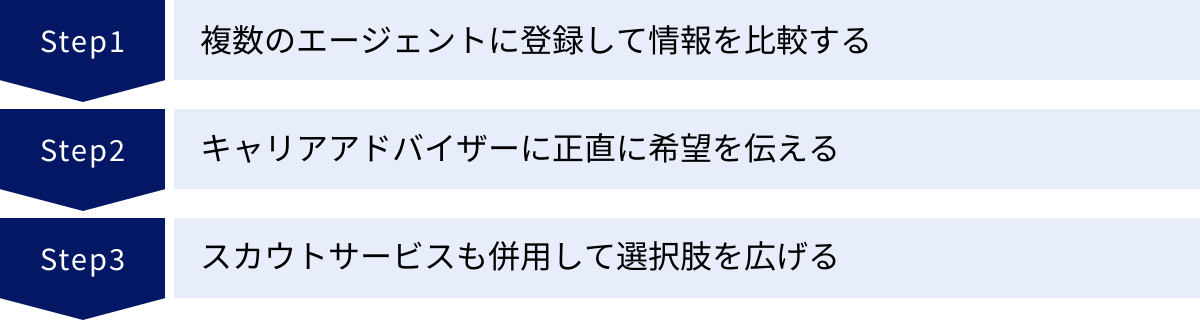

転職サービスを最大限に活用するコツ

自分に合った転職サービスを見つけたら、次はそのサービスをいかに効果的に使うかが重要になります。ここでは、転職エージェントやスカウトサービスを最大限に活用し、転職成功の確率を高めるための3つのコツを紹介します。

複数のエージェントに登録して情報を比較する

転職エージェントは、1社に絞らず、2〜3社に複数登録することをおすすめします。 これには、いくつかの重要なメリットがあります。

第一に、情報の網羅性が高まることです。転職エージェントは、それぞれが独自の「非公開求人」を持っています。複数のエージェントに登録することで、A社でしか扱っていない優良スタートアップの求人に出会える可能性が高まります。選択肢を広げることで、より自分に合った企業を見つけやすくなります。

第二に、情報を客観的に判断できることです。一人のキャリアアドバイザーの意見だけを鵜呑みにするのではなく、複数のアドバイザーから話を聞くことで、異なる視点からのアドバイスを得られます。ある企業について、A社の担当者は絶賛しているが、B社の担当者は懸念点を指摘している、といったケースもあります。これにより、より多角的・客観的に企業を評価し、冷静な判断を下すことができます。

第三に、自分に合ったキャリアアドバイザーを見つけられることです。転職活動は、キャリアアドバイザーとの相性も非常に重要です。自分の考えを深く理解し、親身になってサポートしてくれる担当者もいれば、機械的に求人を流してくるだけの担当者もいます。複数のエージェントと面談し、「この人になら本音で相談できる」と思える、信頼できるパートナーを見つけることが、転職成功の鍵を握ります。

キャリアアドバイザーに正直に希望を伝える

キャリアアドバイザーとの面談では、自分の希望や懸念点を、正直に、そして具体的に伝えることが非常に重要です。見栄を張ったり、本音を隠したりすると、的確なサポートが受けられず、結果的にミスマッチな求人を紹介されることにつながります。

例えば、以下のような点を包み隠さず話しましょう。

- キャリアプラン: 将来的に何を目指しているのか、どのようなスキルを身につけたいのか。

- 希望条件: 業種、職種、働き方(リモートの可否など)、企業のフェーズなど。

- 譲れない条件と妥協できる条件: 「給与は最低でも〇〇万円は必要だが、福利厚生はあまり気にしない」など、優先順位を明確に伝える。

- 懸念点や不安: 「未経験分野への挑戦が不安」「ワークライフバランスが取れるか心配」など。

- やりたくないこと: 「テレアポ中心の営業は避けたい」「レガシーな技術を使っている環境は嫌だ」など。

正直に伝えることで、キャリアアドバイザーはあなたのことを深く理解し、より精度の高いマッチングを実現できます。 優秀なアドバイザーは、あなたの懸念点を解消できるような企業を探してくれたり、あなたの希望を叶えるための代替案を提案してくれたりします。信頼関係を築くためにも、オープンなコミュニケーションを心がけましょう。

スカウトサービスも併用して選択肢を広げる

転職エージェントのような「エージェント型」のサービスと並行して、ビズリーチやリクルートダイレクトスカウトのような「スカウト型」のサービスも併用することを強く推奨します。

スカウトサービスに職務経歴書を登録しておくと、自分では探せなかったような企業や、思いもよらなかったポジションから声がかかることがあります。これは、自分自身の「市場価値」を客観的に知る絶好の機会になります。どのような企業が、自分のどのような経験・スキルに興味を持ってくれるのかが分かるため、自己分析を深める上でも非常に有益です。

また、スタートアップの経営者や採用責任者が直接スカウトを送ってくることも多く、選考プロセスをスピーディに進められる可能性があります。エージェントを介さずに直接コミュニケーションを取ることで、企業の熱意をダイレクトに感じることもできるでしょう。

転職活動は、自分から企業を探しに行く「攻め」のアプローチ(エージェント利用や自己応募)と、企業からのアプローチを待つ「待ち」のアプローチ(スカウト利用)を組み合わせることで、出会いの機会を最大化し、より多くの選択肢の中から最適な一社を選ぶことができます。

スタートアップ転職に関するよくある質問

ここでは、スタートアップ転職を検討している方々から寄せられることの多い、代表的な質問とその回答をまとめました。転職活動を進める上での不安や疑問の解消にお役立てください。

未経験からでもスタートアップに転職できますか?

結論から言うと、未経験からでもスタートアップへの転職は可能ですが、条件や職種によります。

スタートアップは即戦力を求める傾向が強いため、「完全に未経験」の職種に転職するのは、特にミドル〜レイターフェーズの企業では簡単ではありません。しかし、以下のようなケースでは可能性があります。

- ポテンシャル採用を行うアーリーフェーズの企業: 組織がまだ小さく、今後の成長ポテンシャルを重視して採用する体力のあるアーリーフェーズの企業では、未経験でも熱意や地頭の良さが評価されれば採用されることがあります。

- ポータブルスキルが活かせる職種: 前職での経験が直接活かせる職種であれば、業界が未経験でも転職は可能です。例えば、法人営業の経験者がSaaSスタートアップのセールス職に、事業会社のマーケターがD2Cスタートアップのマーケティング職に転職するようなケースです。課題解決能力やコミュニケーション能力といった「ポータブルスキル」が評価されます。

- 第二新卒や若手層: 社会人経験が浅い第二新卒や20代前半であれば、特定のスキルよりも学習意欲や柔軟性が重視されるため、未経験でも採用のチャンスは十分にあります。

重要なのは、「未経験だから教えてください」という姿勢ではなく、「未経験だが、〇〇という強みを活かして貢献したい。足りないスキルは全力でキャッチアップします」という主体的な姿勢を示すことです。

30代・40代からでも転職は可能ですか?

はい、30代・40代からのスタートアップ転職も十分に可能です。むしろ、経験豊富な人材を求める企業は数多く存在します。

20代の若手とは異なり、30代・40代にはこれまでのキャリアで培ってきた専門性やマネジメント経験が求められます。

- 30代: プレイヤーとしての高い専門性に加え、チームリーダーやプロジェクトマネージャーとしての経験が評価されます。ミドルフェーズのスタートアップで、事業拡大の中核を担う存在として期待されることが多いです。

- 40代: 部門長や事業責任者、CXO(経営幹部)候補としての役割が期待されます。豊富なマネジメント経験や業界知識、人脈を活かして、組織全体を次のステージへ導くリーダーシップが求められます。レイターフェーズの企業で、IPO準備や組織の仕組み化をリードするようなポジションも考えられます。

年齢が上がるほど、ポテンシャルだけでなく「即戦力として具体的に何ができるのか」がシビアに問われます。自分の経験を棚卸しし、それがスタートアップのどのような課題解決に貢献できるのかを明確に言語化することが、転職成功の鍵となります。

スタートアップの年収相場はどれくらいですか?

スタートアップの年収は、企業のフェーズ、職種、個人のスキルや経験によって大きく異なるため、一概に「相場は〇〇円」と言うことは非常に困難です。

一般的な傾向としては、以下のようになります。

- シード〜アーリーフェーズ: 資金が潤沢でないため、年収は現職維持か、やや下がるケースが多いです。その分、ストックオプションが付与されることで、将来的なリターンが期待されます。年収レンジとしては300万円〜700万円程度が中心となりますが、経営幹部クラスは例外です。

- ミドル〜レイターフェーズ: 事業が軌道に乗り、資金調達も進んでいるため、年収水準は上昇します。優秀な人材を獲得するために、市場価値に見合った、あるいはそれ以上の給与を提示する企業も増えてきます。専門職やマネージャー層では600万円〜1,000万円以上も珍しくありません。

重要なのは、提示された年収額面だけで判断しないことです。ストックオプションの有無やその価値、福利厚生、そして何よりも得られる経験や成長機会といった「非金銭的報酬」も含めたトータルパッケージで、その転職の価値を判断する視点が求められます。

面接ではどのようなことを見られますか?

スタートアップの面接では、一般的な企業で見られるスキルや経験に加え、特に以下の3つの点が重視されます。

- カルチャーフィットとビジョンへの共感: スタートアップは、独自の価値観や文化を非常に大切にします。候補者の価値観や働き方のスタイルが、自社のカルチャーに合っているかを慎重に見極めます。また、「なぜうちの会社なのか?」という問いを通じて、会社のビジョンやミッションに心から共感しているかどうかが問われます。

- 自走力と学習意欲: 指示待ちではなく、自ら課題を見つけ、主体的に行動できるか(自走力)は最も重要な評価ポイントの一つです。過去の経験について「あなた自身が何を考え、どう行動したのか」を具体的に深掘りされます。また、未知の領域に対する学習意欲や、失敗から学ぶ姿勢も重視されます。

- 柔軟性とストレス耐性: 事業環境が目まぐるしく変わる中で、変化に柔軟に対応できるか、困難な状況でも前向きに取り組めるかといったマインド面も見られています。予期せぬ質問を投げかけられた際の対応や、逆境を乗り越えた経験などを通じて、ストレス耐性や人間的な強さが評価されます。

スキルフィットはもちろん前提ですが、それ以上に「この人と一緒に、苦しい時も楽しい時も、同じ船に乗って戦いたいか」という人間的なマッチングが重視されるのが、スタートアップ面接の大きな特徴です。

まとめ:自分のキャリアを見つめ直し、最適な一歩を踏み出そう

本記事では、スタートアップ転職の基本から、メリット・デメリット、成功のためのガイド、おすすめの転職サービスまで、幅広く解説してきました。

スタートアップへの転職は、裁量権の大きさや圧倒的な成長機会、ストックオプションによる大きなリターンといった魅力的な側面がある一方で、事業の不安定さや待遇面のリスク、整っていない環境で自走しなくてはならない厳しさも併せ持つ、まさにハイリスク・ハイリターンなキャリアの選択です。

この挑戦を成功させるために最も重要なことは、「なぜスタートアップなのか」「転職を通じて何を成し遂げたいのか」という自分自身のキャリアの軸を明確にすることです。その上で、企業の成長フェーズやビジネスモデル、経営陣のビジョン、そしてカルチャーを徹底的にリサーチし、自分の価値観と深く合致する一社を見つけ出す必要があります。

幸いなことに、現代にはfor Startupsのような特化型エージェントから、ビズリーチのようなスカウトサービス、ウォンテッドリーのようなビジネスSNSまで、あなたの挑戦をサポートしてくれる多様なツールが存在します。これらのサービスを賢く活用し、多角的な情報を集めることで、転職の成功確率は格段に高まります。

スタートアップ転職は、決して楽な道ではありません。しかし、そこには大企業では決して得られないような、濃密な経験と自分の手で未来を創り出すという大きなやりがいがあります。

この記事が、あなたが自身のキャリアを深く見つめ直し、後悔のない最適な一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。変化を恐れず、自らの可能性を信じて、新しいキャリアの扉を開いてみましょう。