「転職したいけれど、特にやりたいことがない…」

「周りはキャリアアップしているのに、自分だけ目標が見つからない…」

転職を考え始めたとき、多くの人が一度はこのような悩みに直面します。明確な目標がないまま転職活動に踏み出すのは不安であり、何から手をつければ良いのか分からなくなってしまうのも無理はありません。

しかし、「やりたいことがない」と感じるのは、決してあなただけではありません。むしろ、それは自分自身と真剣に向き合い、キャリアを再構築するための大切なスタートラインに立っている証拠です。

この記事では、「やりたいことがない」と感じてしまう根本的な原因を解き明かし、その状態から抜け出して自分に合った仕事(適職)を見つけるための具体的な方法を、ステップバイステップで詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、漠然とした不安の正体が明らかになり、納得のいく転職を実現するための具体的なアクションプランを描けるようになります。

「やりたいこと」という言葉の呪縛から解放され、あなた自身の価値観に基づいた、後悔しないキャリア選択の一歩を踏み出しましょう。

目次

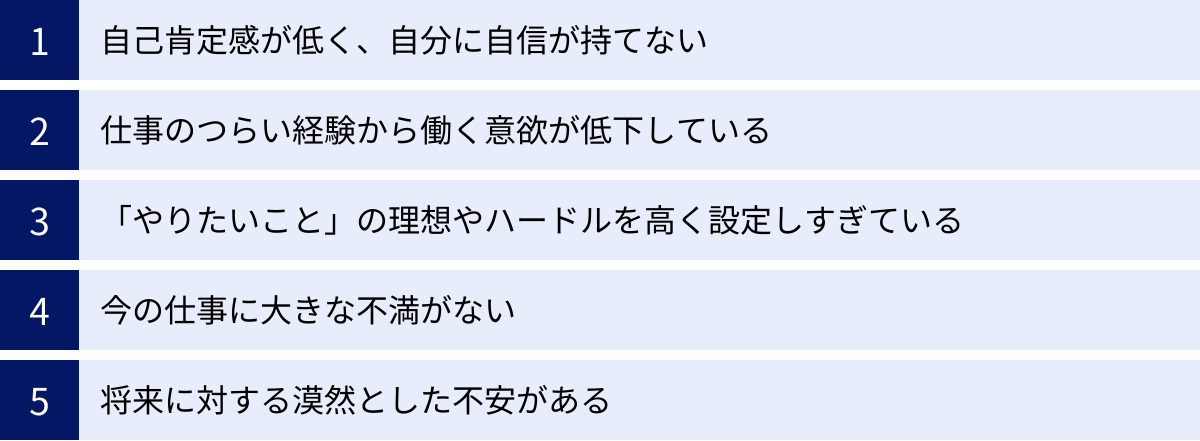

転職で「やりたいことがない」と感じてしまう5つの原因

転職を考えたとき、多くの人が「やりたいことが見つからない」という壁にぶつかります。この感情は、単なる意欲の欠如ではなく、様々な心理的要因が複雑に絡み合って生じます。まずは、なぜそう感じてしまうのか、その根本的な原因を理解することから始めましょう。自分の状況を客観的に把握することで、解決への第一歩を踏み出すことができます。

① 自己肯定感が低く、自分に自信が持てない

「やりたいことがない」と感じる大きな原因の一つに、自己肯定感の低さが挙げられます。「自分には特別なスキルや才能はない」「どうせ何をやってもうまくいかない」といったネガティブな自己認識が、新たな挑戦への意欲を削いでしまうのです。

過去の仕事での失敗体験や、上司からの厳しい叱責、あるいは同僚や友人と自分を比較して劣等感を抱いた経験などが積み重なると、徐々に自信を失っていきます。その結果、「何かをやりたい」というポジティブな感情よりも、「失敗したくない」「恥をかきたくない」という回避的な思考が強くなります。

このような状態では、たとえ興味のある仕事が見つかったとしても、「自分には無理だ」と最初から諦めてしまい、行動に移すことができません。選択肢を自ら狭めてしまうことで、結果的に「やりたいことが何もない」という結論に至ってしまうのです。

また、自己肯定感が低いと、自分の「好き」や「得意」といった感情にさえ自信が持てなくなります。「こんなことを好きだなんて、大したことない」「この程度のスキルは得意とは言えない」と、自分の強みや興味の種を過小評価してしまう傾向があります。

この状態を克服するためには、まず自分自身を否定するのをやめ、小さな「できた」を積み重ねていくことが重要です。 完璧を目指すのではなく、まずは自分の長所やこれまでの経験を客観的に、そして肯定的に見つめ直す時間を持つことが、自信を取り戻すきっかけとなるでしょう。

② 仕事のつらい経験から働く意欲が低下している

前職や現職での過酷な労働環境が原因で、心身ともに疲弊し、働くこと自体への意欲が著しく低下しているケースも少なくありません。長時間労働、過度なプレッシャー、ハラスメント、複雑な人間関係など、つらい経験は深刻な精神的ダメージを与えます。

このような状態は、医学的に「バーンアウト(燃え尽き症候群)」と呼ばれることもあります。バーンアウトに陥ると、仕事に対する情熱や達成感を失い、感情が枯渇したような状態になります。その結果、「どんな仕事もつらいものだ」「もう二度とあんな思いはしたくない」という考えに支配され、新しい仕事を探す気力さえ湧かなくなってしまうのです。

この場合、「やりたいことがない」というのは、キャリアの選択肢を吟味する以前に、エネルギーが枯渇しているサインと捉えるべきです。心や体が休息を求めているにもかかわらず、無理に「やりたいこと」を探そうとすると、さらに自分を追い詰めてしまう可能性があります。

もし、あなたが過去のつらい経験を引きずっているのであれば、転職活動を本格化させる前に、まずは心身を回復させることを最優先しましょう。有給休暇を取得して仕事から離れる時間を作ったり、趣味に没頭したり、信頼できる人に話を聞いてもらったりするのも有効です。

働くことへのネガティブなイメージを払拭し、精神的な余裕を取り戻すこと。 それが、再び前向きにキャリアを考えるための土台となります。焦らず、まずは自分自身を癒すことから始めてみましょう。

③ 「やりたいこと」の理想やハードルを高く設定しすぎている

世の中には「天職を見つけよう」「好きなことを仕事にしよう」「情熱を注げる仕事こそが素晴らしい」といったメッセージが溢れています。これらの言葉は魅力的である一方、「やりたいこと」に対する理想像を無意識のうちに高く設定し、自分自身を縛り付ける原因にもなっています。

「寝食を忘れるほど夢中になれること」や「社会に大きな影響を与えられること」でなければ「やりたいこと」とは呼べない、と思い込んでいませんか? このように理想のハードルを高く設定しすぎると、ほとんどの選択肢が「本当にやりたいことではない」と判断され、結果的に何も選べなくなってしまいます。

しかし、現実には、多くの人が「そこそこ好き」「まあまあ得意」「条件が良いから」といった理由で仕事を選び、日々の業務の中でやりがいや面白さを見出しています。「やりたいこと」は、最初から明確に存在するとは限りません。むしろ、仕事に取り組む過程で、徐々に育っていくものであるケースの方が多いのです。

「やりかたこと」の定義を広げてみましょう。例えば、「壮大な夢」である必要はありません。「人と話すのが好き」「黙々と作業するのが苦にならない」「誰かの役に立っていると実感できるのが嬉しい」といった、些細な「好き」や「心地よさ」も、立派な「やりたいこと」の種です。

まずは、「こうでなければならない」という思い込みを手放し、「少しでも興味が持てること」「やってみてもいいかなと思えること」くらいの軽い気持ちで選択肢を眺めてみることが大切です。ハードルを下げて視野を広げることで、これまで見過ごしていた可能性に気づけるかもしれません。

④ 今の仕事に大きな不満がない

「やりたいことがない」と感じる人の中には、実は現在の仕事に対して大きな不満を抱いていないケースも少なくありません。給与や待遇、人間関係などに決定的な問題はなく、安定した日々を送っている。しかし、その一方で「このままでいいのだろうか」という漠然とした停滞感や、成長実感のなさを感じている状態です。

このような場合、転職は「必須」ではなく「選択肢の一つ」であるため、積極的に行動する強い動機が生まれにくいのが特徴です。「辞めるほどの不満はないけれど、心から満足しているわけでもない」という状況が、転職への一歩をためらわせ、「特にやりたいこともないし、今のままでいいか」という結論に繋がりやすくなります。

いわゆる「現状維持バイアス」が働き、変化に伴うリスクを避ける傾向が強まります。新しい環境に飛び込むよりも、慣れ親しんだ環境に留まる方が楽だと感じてしまうのです。

このタイプの人が自分のキャリアを見つめ直すには、「不満(-)をゼロにする」という視点ではなく、「満足(+)を増やす」という視点を持つことが有効です。現状に不満がないとしても、「もっと成長したい」「もっと裁量のある仕事がしたい」「新しいスキルを身につけたい」といった、ポジティブな欲求はないでしょうか。

今の仕事で満たされていない「何か」を言語化してみることが、次のステップに進むための鍵となります。それは、仕事内容だけでなく、働き方やライフプランに関することかもしれません。現状に安住するのではなく、未来の理想の自分を想像することで、新たな「やりたいこと」の輪郭が見えてくるはずです。

⑤ 将来に対する漠然とした不安がある

終身雇用の崩壊、テクノロジーの急速な進化、景気の変動など、現代社会は先行きが不透明な時代です。このような状況下で、「このままずっと今の会社で働き続けられるだろうか」「自分のスキルは将来も通用するのだろうか」といった、将来に対する漠然とした不安を抱くのは自然なことです。

この不安感は、時に個人のキャリア選択を麻痺させることがあります。不安が大きすぎると、どの選択肢を選んでもリスクがあるように感じられ、結局「どの道に進めば正解なのか分からない」という思考停止の状態に陥ってしまうのです。

例えば、「安定を求めて大企業に転職すべきか?」「いや、これからの時代は専門スキルが身につくベンチャー企業の方が良いのか?」「いっそのこと、AIに代替されないような仕事に就くべきか?」など、様々な情報に惑わされ、考えがまとまらなくなります。

この不安の正体は、「コントロールできない未来」そのものです。しかし、未来を完全に予測することは誰にもできません。重要なのは、予測できない未来に備えて、今自分に何ができるかを考えることです。

将来の不安を解消するためには、まずその不安を具体的に分解してみることをおすすめします。「何に対して」「なぜ」不安を感じるのかを書き出してみましょう。「給料が上がらないかもしれない」「今のスキルが陳腐化するかもしれない」など、具体化することで、対処すべき課題が明確になります。

そして、その課題に対して、「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)を身につける」「副業で収入源を増やす」「資産運用について学ぶ」など、今から始められる小さな行動を起こしていくことが、漠然とした不安を「コントロール可能な課題」へと変え、前進する力となるでしょう。

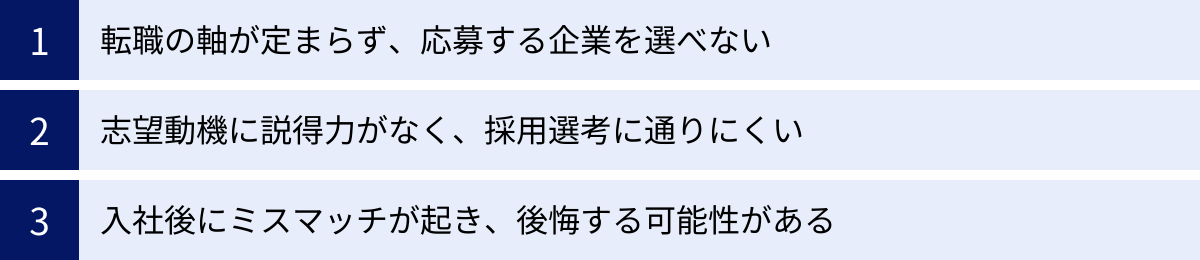

「やりたいことがない」まま転職活動を始める3つのリスク

「やりたいことが明確でなくても、とりあえず転職活動を始めてみよう」と考える人もいるかもしれません。しかし、十分な自己分析や準備なしに活動を始めると、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。ここでは、「やりたいことがない」まま転職活動を進めることの3つの大きなリスクについて解説します。これらのリスクを理解することで、なぜ事前の準備が重要なのかが明確になります。

① 転職の軸が定まらず、応募する企業を選べない

転職活動の第一歩は、数多ある求人情報の中から、応募する企業を絞り込むことです。しかし、「やりたいこと」や「転職で実現したいこと」といった「転職の軸」が定まっていないと、この最初のステップでつまずいてしまいます。

求人サイトを眺めても、どの企業も同じように見え、「給与が高い」「知名度がある」「福利厚生が良さそう」といった表面的な情報にしか目がいかなくなります。しかし、それらの条件だけで絞り込もうとしても、該当する企業は無数に存在します。結果として、何を基準に選べば良いのか分からなくなり、途方に暮れてしまうのです。

このような状態に陥ると、以下のような悪循環に陥りがちです。

- 手当たり次第に応募してしまう: 軸がないため、少しでも良さそうに見えた求人に片っ端から応募してしまいます。しかし、それぞれの企業に対する理解が浅いため、質の低い応募書類しか作成できず、書類選考でことごとく落ちてしまいます。

- 情報過多で疲弊する: 無数の求人情報を延々と見続けることで、情報過多に陥り、精神的に疲弊してしまいます。次第に転職活動自体が億劫になり、モチベーションが低下してしまいます。

- 他人の意見に流される: 自分の中に明確な基準がないため、転職エージェントや友人から勧められた企業に、深く考えずに応募してしまうことがあります。他人の評価軸で転職先を決めてしまうと、入社後にミスマッチを感じる可能性が高くなります。

転職の軸とは、あなたのキャリアにおける「羅針盤」のようなものです。 それがなければ、広大な海原で目的地も分からずにさまよう船と同じです。「給与」「働き方」「仕事内容」「企業文化」「将来性」など、自分が何を大切にしたいのかを明確にすることが、効率的で後悔のない転職活動の第一歩となります。

② 志望動機に説得力がなく、採用選考に通りにくい

転職活動における採用選考、特に面接では、ほぼ間違いなく「志望動機」を問われます。採用担当者はこの質問を通じて、「なぜ他の会社ではなく、自社を選んだのか」「入社後にどのような貢献をしてくれるのか」「自社の社風に合っているか」といった点を見極めようとしています。

「やりたいことがない」まま転職活動をしていると、この志望動機に深みと説得力を持たせることが非常に難しくなります。 自分のやりたいことと企業の事業内容やビジョンを結びつけることができないため、どうしても抽象的で、誰にでも言えるような内容になってしまうのです。

例えば、以下のような志望動機は、採用担当者に熱意が伝わりにくい典型例です。

- 「貴社の安定した経営基盤に魅力を感じました」

- 「社会に貢献できる事業内容に共感しました」

- 「これまでの経験を活かして、貴社で成長したいと考えています」

これらの言葉は、それ自体が間違っているわけではありません。しかし、「なぜそう思うのか?」「具体的にどのように貢献したいのか?」という深掘りされた質問に答えることができません。採用担当者から見れば、「うちの会社でなくても良いのでは?」と思われてしまうでしょう。

一方で、転職の軸が明確な人は、志望動機に一貫したストーリーを持たせることができます。

「現職では〇〇という課題を感じており、これを解決するために△△というスキルを身につけたいと考えています。貴社の□□という事業は、まさに私の目指す方向性と合致しており、これまでの経験を活かしつつ、新たなチャレンジができると確信しています。」

このように、自身の過去(経験・課題)、現在(転職理由)、未来(入社後の展望)が、応募先企業という点で結びついている志望動機は、非常に説得力があります。採用選考を突破するためには、「あなたでなければならない理由」と「この会社でなければならない理由」の両方を、自分の言葉で語れるようになる必要があるのです。

③ 入社後にミスマッチが起き、後悔する可能性がある

仮に、明確な軸がないまま運良く内定を獲得し、転職できたとしても、そこで終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。そして、自己分析が不十分なままの転職は、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを引き起こす最大のリスクをはらんでいます。

例えば、以下のようなミスマッチが考えられます。

- 仕事内容のミスマッチ: 給与や待遇の良さに惹かれて入社したものの、実際の仕事内容が全く興味の持てないものだったり、自分の適性に合っていなかったりするケース。日々の業務が苦痛になり、やりがいを感じられなくなります。

- 社風・人間関係のミスマッチ: 「安定しているから」という理由で選んだ会社が、実は非常に保守的で、自分の意見が全く通らない社風だったり、人間関係がドライで馴染めなかったりするケース。仕事そのものよりも、環境へのストレスで疲弊してしまいます。

- 価値観のミスマッチ: 「成長できそう」というイメージでベンチャー企業に入社したが、実際は長時間労働や成果至上主義が当たり前で、自分の大切にしたいワークライフバランスが実現できなかったケース。

このようなミスマッチが生じると、再び働く意欲を失い、最悪の場合、短期間で再度転職を考えることになりかねません。短期離職はキャリアプランに傷をつけるだけでなく、自信をさらに喪失させる原因にもなります。

転職は、人生における大きな決断です。その決断を後悔のないものにするためには、入社前に「自分が仕事に何を求めているのか」を徹底的に突き詰め、その基準に照らして企業を吟味するプロセスが不可欠です。 「やりたいことがない」と感じている時こそ、焦って次の場所を決めるのではなく、じっくりと自分と向き合う時間が必要なのです。

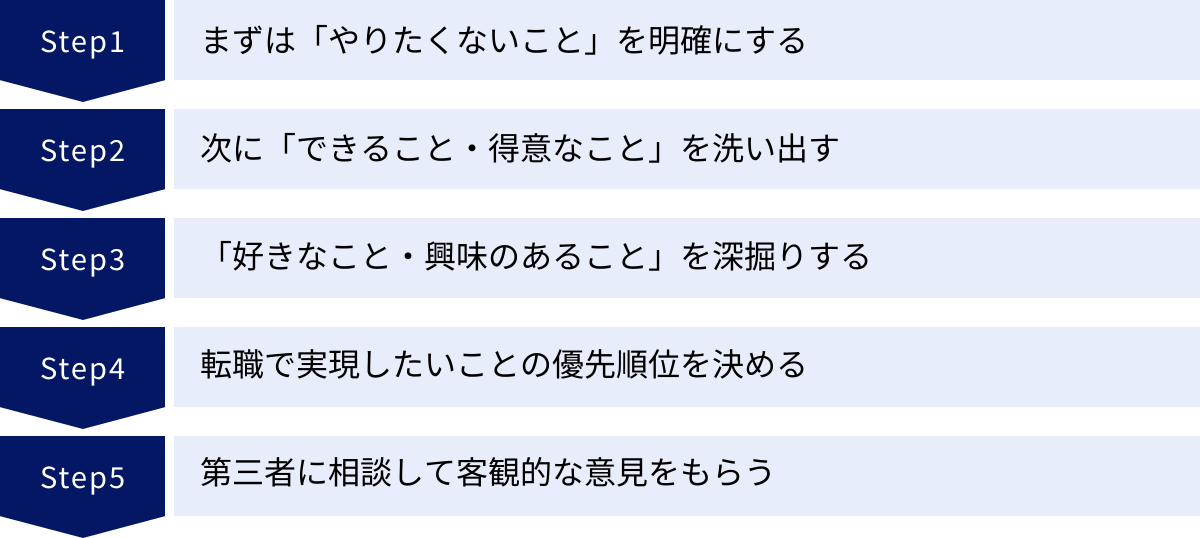

「やりたいことがない」を抜け出す!適職の見つけ方5ステップ

「やりたいことがない」という状態から抜け出し、自分に合った仕事(適職)を見つけるためには、闇雲に行動するのではなく、順序立てて思考を整理していくことが重要です。ここでは、誰でも実践できる具体的な5つのステップを紹介します。このステップに沿って自己分析を進めることで、漠然としていた自分のキャリアの方向性が、次第に明確になっていくはずです。

① STEP1:まずは「やりたくないこと」を明確にする

「やりたいこと(Will)」を見つけるのが難しいと感じるなら、発想を転換し、まずは「やりたくないこと(Don’t)」から明確にしていきましょう。 これは、消去法で選択肢を絞り込んでいくアプローチであり、ポジティブな目標が見えにくい時に非常に有効な方法です。

私たちは、何がしたいかよりも、何が嫌か、何をしたくないかの方が、直感的に分かりやすい傾向があります。現職や前職での経験を振り返り、「これは二度とやりたくない」と感じたことを、思いつくままに書き出してみましょう。

【「やりたくないこと」の洗い出し例】

- 業務内容:

- ノルマや目標が厳しすぎる営業

- 毎日同じことの繰り返しで変化のないルーティンワーク

- クレーム対応が多い仕事

- 細かい数字を扱う経理業務

- 働き方・環境:

- 頻繁な転勤や出張

- 夜勤や不規則なシフト制の勤務

- 残業が月45時間を超えるような働き方

- 個人の成果が評価されにくい年功序列の組織

- トップダウンで意見が言えない職場

- 人間関係:

- 個人プレーが中心で、チームワークのない環境

- 飲み会など、業務時間外の付き合いが多い職場

このように「やりたくないこと」をリストアップすることで、自分が仕事選びにおいて「絶対に避けたい条件」が明確になります。 これが、あなたの転職活動における最低限の「軸」となるのです。この軸を持つことで、求人情報を見る際に、応募すべきでない企業を効率的に除外できるようになり、無駄な時間と労力を削減できます。

やりたいことが見つからない状態は、霧の中で目的地が見えないようなものです。「やりたくないこと」を明確にする作業は、その霧の中に「行ってはいけない場所」を示す杭を打っていくようなもの。進むべき道が直接見えなくても、進んではいけない道が分かれば、おのずと進むべき方向性が絞られてくるのです。

② STEP2:次に「できること・得意なこと」を洗い出す

「やりたくないこと」で選択肢を絞り込んだら、次は自分の武器となる「できること・得意なこと(Can)」を棚卸ししていきましょう。これは、自分の市場価値を客観的に把握し、自信を取り戻すための重要なステップです。

多くの人は、自分のスキルや能力を過小評価しがちです。「こんなことは誰でもできる」「特別なスキルなんてない」と思い込んでいることが多いですが、あなたにとって当たり前のことでも、他人から見れば立派な強みであることは少なくありません。

以下の観点から、これまでの人生や仕事の経験を振り返り、具体的に書き出してみましょう。

- ポータブルスキル(業種・職種を問わず活かせるスキル):

- 対人スキル: 傾聴力、交渉力、プレゼンテーション能力、指導・育成能力

- 思考スキル: 論理的思考力、問題解決能力、分析力、企画・立案能力

- 自己管理スキル: ストレス耐性、タイムマネジメント能力、目標達成意欲

- テクニカルスキル(専門的な知識・技術):

- 言語: 英語(TOEICスコアなど)、中国語

- IT: プログラミング言語(Python, Javaなど)、Webデザイン(HTML/CSS)、Officeソフト(Excelの関数やマクロ、PowerPointでの資料作成)

- 資格: 簿記、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー

- 経験・実績:

- 〇〇プロジェクトでリーダーを務め、納期内に完遂させた経験

- 新規顧客を〇件開拓し、売上を前年比〇%向上させた実績

- 業務プロセスを改善し、コストを〇%削減した経験

ポイントは、些細なことでも遠慮せずに書き出すことです。「後輩に仕事を教えるのが上手い」「飲み会の幹事をいつも任される(調整力がある)」「Wordで分かりやすい議事録を作成できる」など、日常的な場面での得意なこともリストアップしましょう。

これらの「できること」リストは、職務経歴書を作成する際の基礎資料になるだけでなく、「自分の強みを活かせる仕事は何か?」という視点で求人を探すための羅針盤となります。「やりたいこと」が見つからなくても、「できること」を軸に仕事を選べば、即戦力として貢献でき、成果を出しやすいため、やりがいや自信に繋がりやすくなります。

③ STEP3:「好きなこと・興味のあること」を深掘りする

次に、あなたの内なるモチベーションの源泉となる「好きなこと・興味のあること(Will)」を探っていきます。ここで重要なのは、「仕事に直結させなければ」と気負わないことです。趣味やプライベートで関心を持っていること、時間を忘れて没頭できることなど、自由に発想を広げてみましょう。

「やりたいこと=壮大な夢」と捉える必要はありません。日常生活の中に隠れている「好き」の種を見つけることが目的です。

【「好きなこと・興味のあること」の洗い出し例】

- 趣味・活動:

- 映画鑑賞、読書、音楽鑑賞

- スポーツ(観戦も含む)、アウトドア、旅行

- 料理、DIY、ガーデニング

- ゲーム、プログラミング、ブログ執筆

- 関心のある分野:

- 環境問題、社会貢献活動

- 最新のテクノロジー、ガジェット

- ファッション、インテリア

- 健康、美容、心理学

リストアップできたら、次のステップとして「なぜそれが好きなのか?」を深掘りします。この「なぜ?」という問いかけが、あなたの根源的な価値観や動機を明らかにする鍵となります。

- 例1:旅行が好き

- → なぜ?:知らない土地の文化や歴史に触れるのが楽しいから

- → 価値観:知的好奇心、新しい発見、多様性

- 例2:チームスポーツが好き

- → なぜ?:仲間と協力して一つの目標を達成する過程に喜びを感じるから

- → 価値観:協調性、チームワーク、目標達成

- 例3:パズルや謎解きが好き

- → なぜ?:難しい問題を論理的に考えて、答えにたどり着いた時に達成感があるから

- → 価値観:論理的思考、問題解決、達成感

このように深掘りすることで見えてきた「知的好奇心」「チームワーク」「問題解決」といったキーワードは、あなたが仕事においてやりがいを感じるポイントを示唆しています。たとえ好きなこと自体を仕事にしなくても、これらの価値観を満たせるような仕事環境や業務内容を選ぶことが、適職を見つける上での重要なヒントになるのです。

④ STEP4:転職で実現したいことの優先順位を決める

STEP1〜3で洗い出した「やりたくないこと」「できること」「好きなこと(価値観)」の要素が出揃ったら、それらを統合し、今回の転職で何を最も重視するのか、優先順位を決定します。 すべての希望を100%満たす完璧な仕事を見つけるのは、現実的に困難です。だからこそ、自分の中で「譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確にしておくことが、後悔のない選択に繋がります。

以下の3つのカテゴリーに、洗い出した要素を分類してみましょう。

- Must(絶対に譲れない条件): これが満たされないなら転職する意味がない、というレベルの条件。

- 例:年間休日は120日以上、転勤は絶対にない、残業は月20時間以内、年収500万円以上

- Want(できれば満たしたい条件): 必須ではないが、満たされていると満足度が高まる条件。

- 例:リモートワークが可能、研修制度が充実している、チームで協力する社風、自分のスキルが活かせる

- Will(あれば嬉しいが、なくても良い条件): 必須でも重要でもないが、満たされていればラッキー、というレベルの条件。

- 例:服装が自由、副業OK、オフィスがおしゃれ、社員食堂がある

この優先順位付けは、あなたの「転職の軸」を最終的に確定させるプロセスです。例えば、「やりがいよりもプライベートの時間を重視したい」のであれば、「年間休日」や「残業時間」がMust項目に来るでしょう。「とにかくスキルアップしたい」のであれば、「研修制度」や「挑戦できる環境」がMust項目になるかもしれません。

この作業を行うことで、求人情報を見る際に、どの項目を重点的にチェックすべきかが一目瞭然になります。また、複数の内定を獲得した際に、どちらの企業を選ぶべきか判断する際の明確な基準にもなります。感情やその場の雰囲気に流されず、自分自身の価値観に基づいて冷静な判断を下すために、この優先順位付けは不可欠なステップです。

⑤ STEP5:第三者に相談して客観的な意見をもらう

自己分析は一人で深く掘り下げることも大切ですが、時には行き詰まったり、自分の思い込みに気づけなかったりすることもあります。そこで有効なのが、第三者に相談し、客観的な視点を取り入れることです。自分では当たり前だと思っていたことが、他人から見れば貴重な強みであったり、自分では気づかなかった新たな可能性を指摘してもらえたりすることがあります。

相談相手としては、以下のような選択肢が考えられます。

- 転職エージェントのキャリアアドバイザー:

- メリット: 転職市場のプロであり、数多くの求職者の相談に乗ってきた経験から、客観的で専門的なアドバイスがもらえます。あなたの経歴やスキルから、どのような業界・職種で価値を発揮できるか、具体的な求人を紹介してもらいながら相談できます。「やりたいことがない」という相談から始めることも可能です。

- 注意点: エージェントによっては、利益を優先して特定の求人を強く勧めてくる場合もあります。複数のエージェントに登録し、相性の良いアドバイザーを見つけるのがおすすめです。

- 信頼できる友人や家族:

- メリット: あなたの性格や人柄をよく理解しているため、パーソナルな側面からのアドバイスが期待できます。「あなたらしいね」「こういう仕事が向いてるんじゃない?」といった、身近な人ならではの視点は貴重です。

- 注意点: 相手は転職のプロではないため、意見が主観的であったり、古い価値観に基づいている可能性もあります。あくまで参考意見として聞き、最終的な判断は自分で行うことが重要です。

- 元同僚や上司:

- メリット: あなたの仕事ぶりを実際に見てきた人たちなので、具体的な業務スキルや仕事上の強み・弱みについて、的確なフィードバックをもらえる可能性があります。

- 注意点: 相談相手との関係性や、会社の守秘義務には十分配慮が必要です。

第三者に相談する際は、「自分ではこう思うのだけど、客観的に見てどう思う?」というように、自分なりの考えを伝えた上で意見を求めると、より建設的な対話ができます。他者の視点という鏡を通して自分を見ることで、自己理解がさらに深まり、より納得感のあるキャリア選択に繋がるでしょう。

自己分析を深める具体的な方法

「適職の見つけ方5ステップ」をさらに効果的に進めるために、自己分析を深めるための具体的なフレームワークや手法を紹介します。これらのツールを活用することで、漠然とした思考を整理し、自分でも気づかなかった強みや価値観を可視化することができます。

Will-Can-Mustのフレームワークで整理する

「Will-Can-Must」は、キャリアプランニングにおいて非常に有名なフレームワークです。以下の3つの要素をそれぞれ書き出し、それらが重なり合う領域を探すことで、理想的な仕事の方向性を見つけることができます。

- Will(やりたいこと・ありたい姿):

- 自分が情熱を注げること、興味・関心があること、将来的に実現したいこと。

- 「好きなこと・興味のあること」の深掘りで出てきた価値観がこれにあたります。

- Can(できること・活かせる能力):

- これまでの経験で培ったスキル、知識、実績。自分の強みや得意なこと。

- 「できること・得意なこと」の洗い出しでリストアップしたものがこれにあたります。

- Must(すべきこと・求められる役割):

- 会社や社会から期待される役割、責任、業務。転職市場におけるニーズ。

- 「やりたくないこと」を裏返したものや、給与・待遇などの「絶対に譲れない条件」がこれにあたります。

理想的なのは、この3つの円が大きく重なる領域の仕事を見つけることです。やりたいことであり(Will)、自分にはそれができる能力があり(Can)、かつ、その仕事には需要があり生活も成り立つ(Must)。このバランスが取れた仕事は、高いモチベーションを維持しながら、長期的に活躍できる可能性が高いと言えます。

| Will(やりたいこと) | Can(できること) | Must(すべきこと) | |

|---|---|---|---|

| 例1 | 人と協力して何かを成し遂げたい | プロジェクトの進行管理が得意 | チームでの成果を求められる仕事 |

| 例2 | 論理的に問題を解決したい | データ分析・資料作成が得意 | 業務改善や企画立案が求められる仕事 |

| 例3 | ワークライフバランスを重視したい | 効率的にタスクをこなせる | 残業が少なく、休日が確保できる仕事 |

「やりたいことがない」と感じている場合、まずは「Can」と「Must」が重なる領域から仕事を探すのが現実的なアプローチです。得意なこと(Can)で、生活できるだけの条件(Must)を満たす仕事に就き、その中でやりがい(Will)を見つけていくという考え方です。このフレームワークを使って思考を整理することで、自分の現在地と目指すべき方向が明確になります。

過去の経験を棚卸しする(モチベーショングラフ)

自分のモチベーションがどのような時に上がり、どのような時に下がるのか。そのパターンを理解することは、自分に合った仕事環境を見つける上で非常に重要です。そのために役立つのが「モチベーショングラフ」です。

モチベーショングラフとは、横軸に時間(小学生→中学生→高校生→大学生→社会人1年目…現在)、縦軸にモチベーションの高低を取り、これまでの人生の出来事を振り返りながら、感情の浮き沈みを一本の曲線で描くという自己分析手法です。

【モチベーショングラフの作成手順】

- 横軸(時間)と縦軸(モチベーション±0)のグラフ用紙を用意する。

- 幼少期から現在までの各年代で、印象に残っている出来事を書き出す。

- (例)部活動でレギュラーになった、受験に失敗した、アルバイトでリーダーを任された、大きなプロジェクトを成功させた、上司と対立した、など。

- それぞれの出来事の時点で、自分のモチベーションがどのくらいの高さだったかを点でプロットしていく。

- プロットした点を線で結び、一本の曲線にする。

- モチベーションが上がった(下がった)山と谷の部分に注目し、「なぜその時モチベーションが上がった(下がった)のか」という理由を書き込む。

この作業を通じて、自分の「やる気スイッチ」が入る共通の要因が見えてきます。例えば、モチベーションが上がった出来事に「チームで目標を達成した」「新しい知識を学んだ」「自分のアイデアが採用された」といった共通点があれば、それがあなたのモチベーションの源泉です。

逆に、モチベーションが下がった出来事に「理不尽な指示を受けた」「一人で責任を負わされた」「単調な作業が続いた」といった共通点があれば、それはあなたが避けるべき環境を示唆しています。モチベーショ-ショングラフは、あなたの感情のトリガーを可視化し、より本質的なレベルで自分に合った職場環境を選ぶための強力なツールとなります。

自分の強みと弱みを把握する

転職活動において、自分の強みを的確にアピールし、弱みを客観的に認識しておくことは不可欠です。しかし、自分ではなかなか客観視できないものです。ここでは、強みと弱みを体系的に把握するためのアプローチを紹介します。

【強みを見つけるための質問】

- 人から褒められたり、感謝されたりすることは何ですか?

- 努力しなくても、自然と人よりうまくできることは何ですか?

- 時間を忘れて没頭できることは何ですか?(その活動に必要な能力が強みかもしれません)

- これまでの仕事で、成果を出した時、どのようなスキルや特性が役立ちましたか?

- 困難な状況を乗り越えた時、どのようにして乗り越えましたか?

【弱みを把握し、ポジティブに捉え直す】

弱みは、単なる欠点ではありません。見方を変えれば長所になったり、「改善点」や「伸びしろ」としてポジティブに捉えたりすることができます。 このリフレーミング(捉え直し)は、面接で弱みについて質問された際に、前向きな姿勢を示すためにも役立ちます。

| 弱み(自己評価) | リフレーミング(ポジティブな捉え直し) | 面接での伝え方例 |

|---|---|---|

| 優柔不断 | 慎重、思慮深い | 「物事を決める際に、様々な可能性を考慮するため慎重になりすぎることがあります。今後はメリット・デメリットを整理し、判断のスピードを上げることを意識しています。」 |

| 心配性 | 準備を怠らない、リスク管理能力が高い | 「石橋を叩いて渡る性格で、事前にあらゆるリスクを想定して準備を進める傾向があります。この慎重さを活かして、プロジェクトの成功確率を高めてきました。」 |

| 頑固 | 意志が強い、信念がある | 「一度決めたことは最後までやり遂げたいという意志が強い反面、頑固だと捉えられることもあります。周囲の意見にも積極的に耳を傾け、柔軟性を持つよう心がけています。」 |

| 飽きっぽい | 好奇心旺盛、新しいことへの挑戦意欲が高い | 「好奇心が旺盛で、様々なことに興味が移りやすい面があります。この特性を活かし、常に新しい情報をキャッチアップし、業務改善に繋げられるよう努めています。」 |

自分の弱みを正直に認め、それを改善しようと努力している姿勢を示すことは、むしろ誠実さや成長意欲のアピールに繋がります。

大切にしたい価値観を明確にする

仕事は生活の糧を得る手段であると同時に、人生の多くの時間を費やす活動です。だからこそ、自分が仕事を通じて何を得たいのか、どのような人生を送りたいのかという「価値観」を明確にすることが、長期的な満足度に繋がります。

以下の項目について、自分にとっての優先順位を考えてみましょう。

- 金銭・報酬: 高い給与、インセンティブ、安定した昇給

- 地位・名誉: 昇進、裁量権、社会的なステータス、専門家としての認知

- 仕事内容: 挑戦、創造性、専門性、変化、探求

- ワークライフバランス: プライベートの充実、家族との時間、趣味、残業の少なさ

- 人間関係: チームワーク、良好な人間関係、多様性の尊重

- 社会貢献: 人の役に立つ、社会問題を解決する、地域への貢献

- 安定性: 長期雇用、企業の将来性、福利厚生の充実

- 成長: スキルアップ、学習機会、自己実現

これらの価値観に優劣はありません。大切なのは、「自分はどの価値観を最も大切にしているのか」を自覚することです。例えば、「金銭・報酬」の優先順位が高い人が、給与は低いけれど社会貢献性が高い仕事に就くと、やりがいを感じつつも経済的な不満を抱え続けるかもしれません。

自分の価値観を明確にしておくことで、企業のウェブサイトや求人票に書かれている「ビジョン」や「社風」が、自分に本当に合っているのかどうかを見極めることができます。

家族や友人に他己分析をお願いする

自己分析の最後の仕上げとして、信頼できる家族や友人に「他己分析」をお願いしてみましょう。自分では気づいていない、客観的なあなたの姿を教えてもらうことができます。

「自分では当たり前」と思っている長所や、「自分では短所」だと思っていることが、他人から見ると全く違う評価であることは珍しくありません。

【他己分析をお願いする際の質問例】

- 「私の長所(良いところ)って、どんなところだと思う?」

- 「逆に、私の短所(改善した方がいいところ)ってどんなところかな?」

- 「私って、周りからどんな人に見えている?」

- 「どんな仕事が向いてそうだと思う?」

- 「私が一番楽しそうに見えた(活き活きして見えた)のは、どんな時だった?」

他己分析を行うことで、自分一人では得られなかった新たな視点やキーワードが見つかり、自己PRの材料が増えたり、キャリアの方向性を考える上でのヒントになったりします。快く引き受けてくれた相手への感謝を忘れず、もらった意見は真摯に受け止めましょう。たとえ厳しい意見であっても、それはあなたを思ってのこと。自己理解を深める貴重な機会と捉えましょう。

どうしてもやりたいことが見つからない時の仕事の探し方

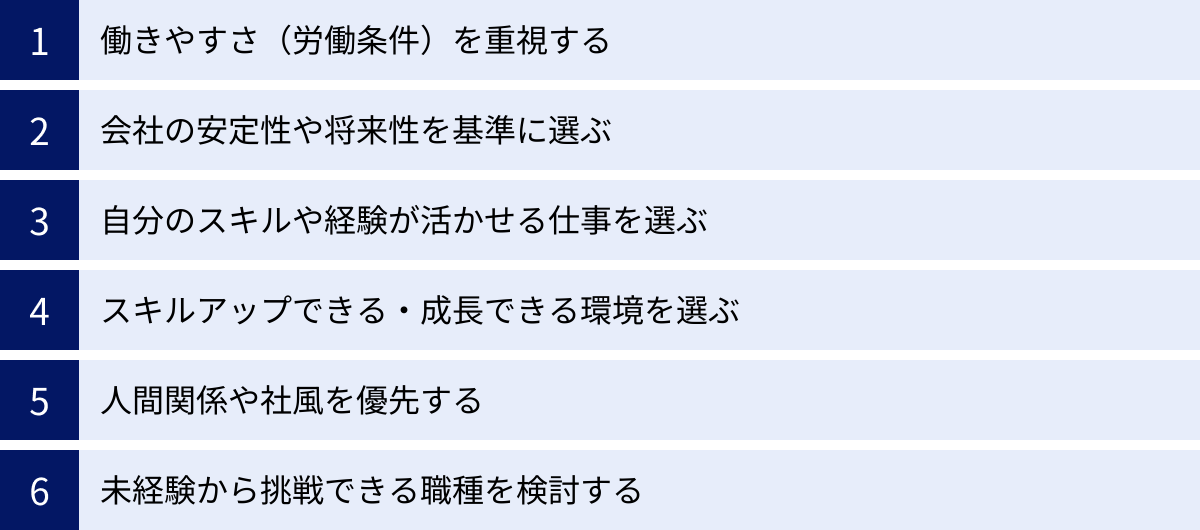

自己分析を重ねても、「これだ!」という天職のようなものが見つからない。そんな時でも、転職を諦める必要はありません。「やりたいこと」至上主義から一旦離れ、別の基準で仕事を探すという現実的なアプローチもあります。ここでは、どうしてもやりたいことが見つからない場合の、具体的な仕事の探し方を紹介します。

働きやすさ(労働条件)を重視する

「やりたいこと」が明確でないなら、仕事はあくまで「人生を豊かにするための一つの手段」と割り切り、プライベートの充実や心身の健康を最優先するという考え方があります。このアプローチでは、「働きやすさ」を最も重要な転職の軸に据えます。具体的には、以下のような労働条件を基準に企業を選びます。

給与・年収

生活の基盤となるお金は、精神的な安定に直結する重要な要素です。まずは、自分の生活に最低限必要な収入ライン(家賃、食費、光熱費、ローン返済など)を計算し、それを下回らないことを絶対条件とします。その上で、貯金や趣味に使える余裕を持たせるための目標年収を設定しましょう。やりがいも大切ですが、生活が苦しくなっては元も子もありません。

年間休日・休暇制度

ワークライフバランスを重視するなら、休日の日数は非常に重要です。日本の企業における平均年間休日は110日程度と言われていますので、120日以上あると休日が多い企業と言えるでしょう。完全週休2日制(土日祝休み)の企業は、年間休日が120日を超えることが多くなります。また、有給休暇の取得率や、夏季休暇・年末年始休暇などの特別休暇の制度が整っているかも重要なチェックポイントです。

勤務地・転勤の有無

通勤時間は、毎日の生活の質に大きく影響します。通勤時間が短いほど、自由に使える時間が増え、ストレスも軽減されます。また、将来のライフプラン(結婚、育児、介護など)を考えた時に、転勤の有無は非常に重要な要素となります。地元で働き続けたい、家族のそばにいたいという希望がある場合は、「転勤なし」を必須条件にしましょう。

残業時間

心身の健康を保ち、プライベートな時間を確保するためには、残業時間の管理が不可欠です。求人票に記載されている「みなし残業時間」や「平均残業時間」を確認するだけでなく、面接で残業の実態について質問したり、転職口コミサイトなどで実際の社員の声を調べたりすることが重要です。一般的に月平均残業時間が20時間以内であれば、比較的少ないと言えます。

会社の安定性や将来性を基準に選ぶ

特定の仕事内容への興味よりも、長く安心して働ける環境を求めるのであれば、会社の安定性や将来性を重視するのも一つの有効な選択肢です。一度入社すれば、頻繁に転職を繰り返すことなく、腰を据えてキャリアを築いていくことができます。

安定性や将来性を見極めるポイントは以下の通りです。

- 業界の成長性: その会社が属する業界全体が、今後も成長が見込める市場かどうか。例えば、IT、医療・介護、環境・エネルギー関連などは、将来性が高いと言われています。

- 事業の独自性・優位性: 他社にはない独自の技術やサービスを持っているか。市場で高いシェアを誇っているか。景気の変動に左右されにくい、安定した収益基盤があるか。

- 財務状況: 企業のウェブサイトで公開されているIR情報(投資家向け情報)などを確認し、売上や利益が安定して伸びているか、自己資本比率が高いかなどをチェックします。

- 福利厚生の充実: 住宅手当、家族手当、退職金制度などが充実している企業は、社員を大切にし、長期的な雇用を前提としている場合が多いです。

派手さや面白さには欠けるかもしれませんが、安定した基盤の上で着実に経験を積み、生活の安心感を得るというのも、立派なキャリア戦略です。

自分のスキルや経験が活かせる仕事を選ぶ

「やりたいこと(Will)」ではなく、「できること(Can)」を軸に仕事を選ぶ方法です。これは、自分の強みを最大限に発揮できるため、転職市場での評価も高くなりやすく、採用に繋がりやすいというメリットがあります。

また、入社後も即戦力として活躍できるため、早い段階で成果を出し、自信を持つことができます。仕事で成果が出れば、周囲からの信頼も得られ、それがやりがいや楽しさに繋がっていくことも少なくありません。

職務経歴書を作成する過程で、自分のスキルや経験を棚卸しし、「この経験は、どの業界のどんな職種で求められているだろうか?」と考えてみましょう。例えば、「営業として顧客との関係構築が得意」という経験は、同業種の営業職だけでなく、カスタマーサクセスやコンサルタントといった職種でも活かせる可能性があります。

自分の強みを活かせる場所で働くことは、自己肯定感を高め、仕事への満足度を向上させる効果的な方法の一つです。

スキルアップできる・成長できる環境を選ぶ

今は明確にやりたいことがなくても、「将来の選択肢を広げるために、今はとにかく成長したい」という考え方もあります。これは、未来への投資と捉えるキャリア戦略です。市場価値の高いスキルを身につけることができれば、数年後に再び転職を考えた時、より多くの選択肢の中から、より良い条件の仕事を選べるようになります。

成長環境を重視する場合、以下の点に注目して企業を選びましょう。

- 研修制度の充実: 新入社員研修だけでなく、階層別研修や専門スキルを学ぶための研修が用意されているか。

- 資格取得支援制度: 業務に関連する資格の取得費用を会社が補助してくれる制度があるか。

- ジョブローテーション制度: 定期的に部署を異動し、様々な業務を経験できる制度があるか。

- 若手への裁量権: 年齢に関係なく、意欲があれば新しいプロジェクトや責任のある仕事を任せてもらえる文化があるか。

成長意欲をアピールすれば、ポテンシャルを評価されて採用される可能性も高まります。「今はまだ未熟だが、貴社で学び、成長し、将来的に貢献したい」という姿勢は、多くの企業にとって魅力的に映るはずです。

人間関係や社風を優先する

仕事のストレスの大部分は、人間関係に起因するとも言われています。どんなに仕事内容が面白くても、職場の人間関係が悪ければ、働くことは苦痛になってしまいます。そこで、「誰と働くか」を最優先の基準にするという選び方もあります。

自分に合った社風や、尊敬できる人たちがいる環境で働くことは、日々の満足度を大きく左右します。

- チームワーク重視か、個人主義か: 協力し合う文化か、個人の成果を競う文化か。

- 風通しの良さ: 年齢や役職に関係なく、意見を言いやすい雰囲気か。

- 社員の雰囲気: 活気があるか、落ち着いているか。論理的な人が多いか、情熱的な人が多いか。

これらの情報は、求人票だけでは分かりません。面接の際に逆質問で尋ねたり、可能であれば社員と話す機会(カジュアル面談など)を設けてもらったり、転職口コミサイトを参考にしたりして、できるだけリアルな情報を集めることが重要です。

未経験から挑戦できる職種を検討する

これまでのキャリアに固執せず、全く新しい分野に飛び込んでみるのも一つの手です。特に、人手不足が深刻な業界や、今後需要の拡大が見込まれる職種では、未経験者を積極的に採用しているケースが多くあります。

【未経験から挑戦しやすい職種の例】

- ITエンジニア: 研修制度が充実している企業が多く、プログラミングスクールなどを経て転職する人も増えています。

- 営業職: コミュニケーション能力や人柄が重視されるため、業界未経験でもポテンシャルで採用されやすい職種です。

- 介護職: 高齢化社会において常に需要があり、資格取得支援も手厚い場合が多いです。

- 施工管理: 建設業界は人手不足が続いており、未経験からでも育成を前提に採用する企業が増えています。

未経験からの挑戦は、最初は覚えることも多く大変ですが、新しいスキルを身につけ、キャリアをリセットする大きなチャンスになります。これまで知らなかった世界に足を踏み入れることで、思いがけず「やりたいこと」が見つかるかもしれません。

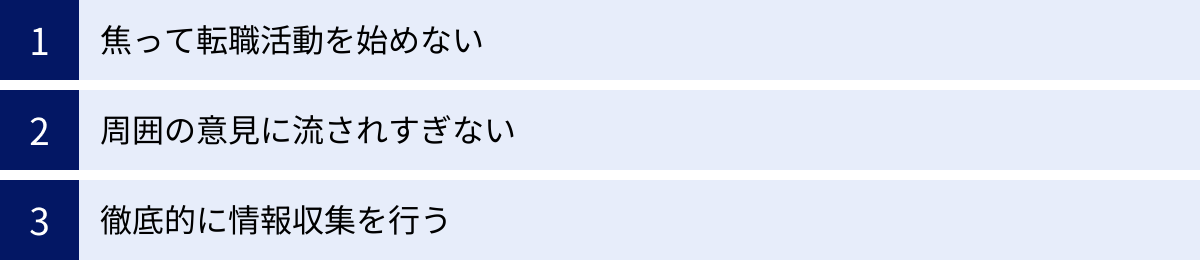

転職活動を成功に導くための3つのポイント

「やりたいことがない」という状態から、納得のいく転職を実現するためには、活動の進め方にもいくつかのコツがあります。焦りや不安から誤った判断をしないために、以下の3つのポイントを心に留めておきましょう。

① 焦って転職活動を始めない

「周りが転職しているから」「早く今の会社を辞めたいから」といった理由で、焦って転職活動を始めるのは最も避けるべき行動です。 特に「やりたいことがない」と感じている時は、自分と向き合うための十分な時間が必要です。

焦りは、冷静な判断力を鈍らせます。自己分析が不十分なまま手当たり次第に応募しても、書類選考で落ち続け、さらに自信を失うという悪循環に陥りがちです。また、運良く内定が出たとしても、「早く決めなければ」という焦りから、十分に企業を吟味せずに承諾してしまい、入社後にミスマッチが発覚するリスクが高まります。

理想的なのは、今の会社に在籍しながら転職活動を進めることです。経済的な安定が保たれているため、心に余裕を持って活動に臨めます。「良いところが見つからなければ、今の会社に留まる」という選択肢があるだけでも、精神的なプレッシャーは大きく異なります。

まずはこの記事で紹介した自己分析のステップに、じっくりと時間をかけて取り組んでみましょう。自分の「転職の軸」が固まるまでは、本格的に求人に応募する必要はありません。急がば回れ。納得のいくキャリアを築くためには、準備期間こそが最も重要です。

② 周囲の意見に流されすぎない

転職活動を進めていると、家族、友人、転職エージェントなど、様々な人からアドバイスをもらう機会が増えます。他者の意見は、自分では気づかなかった視点を与えてくれる貴重なものですが、それに流されすぎてはいけません。

例えば、親世代からは「安定した大企業が一番だ」と言われるかもしれません。友人からは「給料が良い会社にすべきだ」と勧められるかもしれません。しかし、彼らの価値観が、あなたの価値観と一致するとは限りません。彼らにとっての「良い会社」が、あなたにとっての「良い会社」である保証はどこにもないのです。

大切なのは、もらったアドバイスを参考にしつつも、最終的な判断は自分自身の「転職の軸」に基づいて下すことです。「なぜ自分は転職したいのか」「転職を通じて何を実現したいのか」。その答えは、あなたの中にしかありません。

周囲の意見はあくまで参考情報として受け止め、一つひとつの選択を「自分はどうしたいか?」という問いに立ち返って決断していく。この主体的な姿勢が、後悔のない転職に繋がります。他人の人生ではなく、自分の人生を生きるための決断であることを、常に忘れないようにしましょう。

③ 徹底的に情報収集を行う

入社後のミスマッチを防ぐためには、徹底的な情報収集が不可欠です。 企業のウェブサイトや求人票に書かれている情報は、あくまで企業側が発信する「良い面」が中心です。その裏にあるリアルな姿を知るために、多角的な視点から情報を集める努力をしましょう。

【情報収集の具体的な方法】

- 企業の公式情報: ウェブサイト、採用ページ、プレスリリース、IR情報(上場企業の場合)など。企業のビジョンや事業内容、業績などを正確に把握します。

- 転職エージェントからの情報: エージェントは、企業の内部情報(社風、部署の雰囲気、残業の実態など)に詳しい場合があります。担当者に積極的に質問しましょう。

- 転職口コミサイト: 現職社員や元社員による、匿名のリアルな口コミが掲載されています。給与、残業、人間関係、社風など、ポジティブな面もネガティブな面も把握できます。ただし、個人の主観が強いため、複数の口コミを読んで総合的に判断することが大切です。

- SNSやニュース検索: 企業名で検索し、最近のニュースや世間での評判などをチェックします。

- カジュアル面談やOB/OG訪問: 選考とは別に、現場で働く社員と直接話す機会があれば、積極的に活用しましょう。ウェブサイトには載っていない、リアルな働き方や職場の雰囲気を感じ取ることができます。

思い込みやイメージだけで判断せず、客観的な事実に基づいて企業を評価する。 この地道な作業が、転職の成功確率を大きく高めてくれます。少し面倒に感じるかもしれませんが、将来の自分のために、情報収集の手間は惜しまないようにしましょう。

やりたいことがない人向け|おすすめの相談先と自己分析ツール

自己分析や転職活動に行き詰まった時、専門家の力や便利なツールを借りるのは非常に有効な手段です。ここでは、「やりたいことがない」と悩む人におすすめの相談先と、無料で使える自己分析ツールを紹介します。これらを活用して、客観的な視点を取り入れながら効率的に活動を進めましょう。

無料で相談できる転職エージェント

転職エージェントは、求人紹介だけでなく、キャリア相談や自己分析のサポートも行ってくれる心強いパートナーです。「やりたいことがない」という漠然とした悩みからでも、プロの視点であなたの強みや可能性を引き出し、キャリアの方向性を一緒に考えてくれます。無料で利用できるので、まずは相談してみることをおすすめします。

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数を誇り、幅広い業種・職種をカバー。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、豊富な実績に基づいた的確なアドバイスを提供。非公開求人も多数。 |

| doda | 転職サイトとエージェントサービスが一体化。キャリアアドバイザーと採用プロジェクト担当の2名体制でサポート。転職市場の動向に関する情報提供やイベントも豊富。 |

| マイナビAGENT | 特に20代~30代の若手層や第二新卒の転職支援に強み。中小企業の優良求人も多く、丁寧なサポートで初めての転職でも安心。 |

| type転職エージェント | IT・Web業界や営業職、ハイクラス層の転職に定評あり。特に首都圏の求人が豊富で、専門性の高いキャリア相談が可能。 |

リクルートエージェント

業界最大手であり、保有する求人数は公開・非公開を合わせてもトップクラスです。あらゆる業界・職種を網羅しているため、「どんな仕事があるのか幅広く知りたい」という段階の人に最適です。実績豊富なキャリアアドバイザーが、客観的な視点であなたの市場価値を判断し、可能性のあるキャリアプランを提案してくれます。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

パーソルキャリアが運営するdodaは、転職サイトとしての機能とエージェントサービスを併用できるのが特徴です。自分で求人を探しながら、キャリアアドバイザーにも相談できるため、柔軟な転職活動が可能です。キャリアカウンセリングに定評があり、自己分析のサポートも手厚く行っています。(参照:doda公式サイト)

マイナビAGENT

新卒採用で有名なマイナビが運営しており、特に20代〜30代の若手層のサポートに強みを持っています。初めて転職する人に向けて、書類添削や面接対策などを丁寧に行ってくれるため、安心して活動を進められます。大手だけでなく、隠れた優良中小企業の求人も多く扱っています。(参照:マイナビAGENT公式サイト)

type転職エージェント

ITエンジニア、Webクリエイター、営業職などの分野に特化した転職エージェントです。専門分野に特化している分、業界の動向や企業の内情に詳しく、専門性の高いアドバイスが期待できます。キャリアアップを目指したい、専門スキルを活かしたいという人におすすめです。(参照:type転職エージェント公式サイト)

強みが見つかる自己分析ツール

客観的に自分の強みや適性を知るためには、診断ツールの活用も効果的です。ゲーム感覚で楽しみながら、自分では気づかなかった一面を発見できるかもしれません。

グッドポイント診断(リクナビNEXT)

リクルートが提供する本格的な強み診断ツールです。リクナビNEXTに登録すれば誰でも無料で利用できます。約30分の診断テストに回答することで、「独創性」「決断力」「柔軟性」など18種類の強みの中から、あなたを代表する5つの強みを診断してくれます。診断結果は具体的で分かりやすく、自己PRを作成する際の参考になります。(参照:リクナビNEXT公式サイト)

ジョブ・カード(厚生労働省)

厚生労働省が推進する、個人のキャリアプランニングや職業能力証明に活用できるツールです。ウェブサイト上で、職務経歴や学習歴、訓練歴などを記録し、自分のキャリアを整理できます。また、価値観診断や興味診断などの自己診断ツールも用意されており、公的なツールであるため信頼性が高いのが特徴です。ハローワークなどで、このジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けることも可能です。(参照:厚生労働省 ジョブ・カード制度総合サイト)

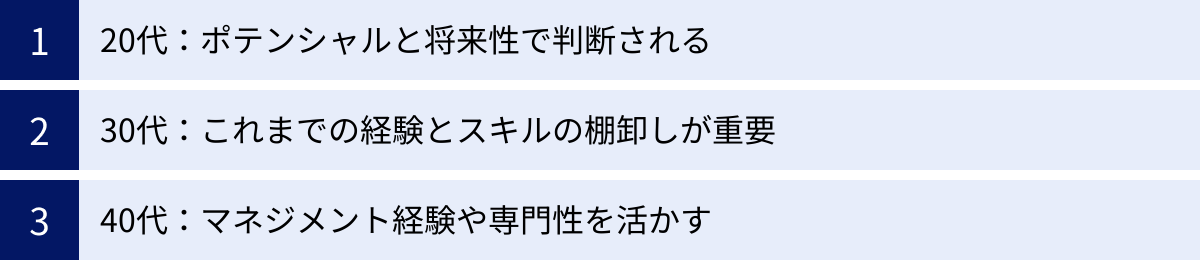

【年代別】やりたいことがない人の転職の考え方

「やりたいことがない」という悩みは共通していても、年代によって転職市場で求められることや、キャリアの考え方は異なります。ここでは、20代、30代、40代それぞれの年代別に、転職活動における心構えや戦略のポイントを解説します。

20代:ポテンシャルと将来性で判断される

20代、特に第二新卒を含む20代前半は、経験やスキル以上にポテンシャル(将来性)や人柄、学習意欲が重視される年代です。そのため、「やりたいことがない」という状態からでも、未経験の業界や職種に挑戦しやすいという大きなメリットがあります。

この時期は、「天職を見つける」と意気込むよりも、「できることを増やす」「社会人としての基礎体力をつける」という期間と捉えるのがおすすめです。興味のある分野にいくつか挑戦してみて、その中で自分に合うものを見つけていくというアプローチが有効です。

【20代の転職ポイント】

- 未経験者歓迎の求人を積極的に狙う: IT、営業、販売、介護など、ポテンシャル採用が多い業界・職種を中心に検討してみましょう。

- 学習意欲と柔軟性をアピール: 「新しいことを吸収したい」「どんな仕事にも前向きに取り組みたい」という姿勢を面接で示すことが重要です。

- 完璧を求めすぎない: 最初から理想の会社に入ろうとせず、まずは2〜3年経験を積むためのステップと割り切るのも一つの手です。そこで得た経験が、次のキャリアへの足がかりとなります。

20代のうちは、キャリアの軌道修正が比較的容易です。失敗を恐れずに、まずは一歩踏み出してみるというフットワークの軽さが、将来の可能性を広げる鍵となります。

30代:これまでの経験とスキルの棚卸しが重要

30代の転職では、20代のようなポテンシャル採用の枠は減り、これまでのキャリアで培ってきた経験やスキル、すなわち「即戦力」としての価値が問われるようになります。そのため、「やりたいことがない」からといって、完全に未経験の分野に飛び込むのは、20代に比べてハードルが高くなります。

30代の転職でまずやるべきことは、徹底的な経験の棚卸しです。これまでの仕事で何を成し遂げ、どのようなスキルを身につけたのかを具体的に言語化し、自分の市場価値を客観的に把握することが不可欠です。

【30代の転職ポイント】

- 「Can(できること)」を軸に考える: 自分の経験やスキルが活かせる業界・職種の中から、興味の持てる分野や、より良い条件の企業を探すのが現実的なアプローチです。

- 経験の再現性を意識する: 「前の会社だからできた」のではなく、「そのスキルや経験は、他の会社でも通用する」という再現性をアピールできるように、実績を整理しましょう。

- ライフプランとの両立を考える: 結婚、出産、育児、住宅購入など、ライフイベントが重なりやすい年代でもあります。仕事内容だけでなく、働き方(残業、休日、リモートワークなど)や福利厚生といった条件も、長期的な視点で検討することが重要です。

30代は、キャリアの方向性を固める重要な時期です。これまでの経験を土台にしつつ、将来の自分を見据えた、地に足のついたキャリア選択が求められます。

40代:マネジメント経験や専門性を活かす

40代の転職は、さらに専門性が高まり、マネジメント経験や特定の分野における高度な専門知識が求められるようになります。未経験分野への挑戦はかなり難しくなるため、これまでのキャリアの延長線上で、自分の価値を最大限に発揮できる場所を探すのが基本戦略となります。

「やりたいことがない」という場合でも、「自分は何で会社に貢献できるのか」という視点は不可欠です。40代の転職市場は、企業側も採用に慎重になるため、自分の強みを明確に提示できなければ、書類選考を通過することさえ難しくなります。

【40代の転職ポイント】

- マネジメント経験を棚卸しする: 部下の育成、チームの目標管理、プロジェクトの推進など、リーダーシップを発揮した経験は大きなアピールポイントになります。

- 専門性を言語化する: 「〇〇業界のことに詳しい」「△△という業務なら誰にも負けない」といった、自分の核となる専門性を明確にしましょう。

- 年収や役職に固執しすぎない: 場合によっては、年収が下がったり、役職のないポジションからのスタートになったりする可能性も受け入れる柔軟性も必要です。培ってきた経験を新しい環境でどう活かすか、という視点が大切です。

- 人脈を活用する: これまで築いてきた社内外の人脈が、思わぬところで転職のきっかけになることもあります。

40代は、これまでのキャリアの集大成ともいえる時期です。培ってきた経験という資産を冷静に評価し、それを最も高く評価してくれる企業を見つけることが、成功の鍵となります。

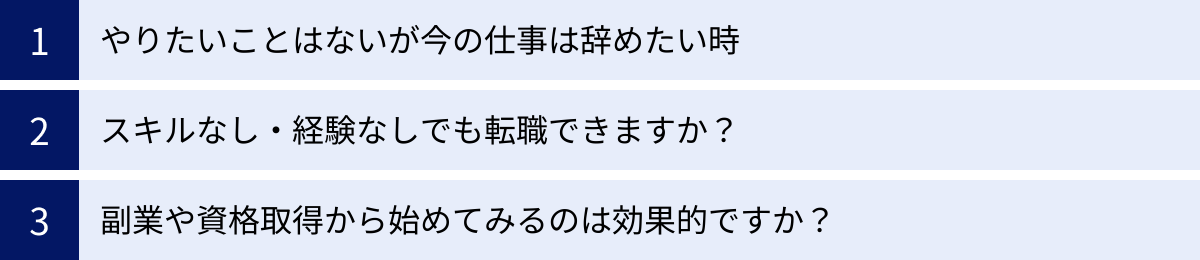

「やりたいことがない」転職に関するよくある質問

最後に、「やりたいことがない」と感じながら転職を考える人が抱きがちな、よくある質問とその回答をまとめました。最後の不安や疑問を解消し、前向きな一歩を踏み出すための参考にしてください。

やりたいことはないけど、今の仕事は辞めたいです。どうすればいい?

「やりたいことはない」けれど「辞めたい」という気持ちが強い場合、まずは「なぜ今の仕事を辞めたいのか」その理由を徹底的に深掘りすることから始めましょう。その「辞めたい理由」こそが、あなたの「やりたくないこと」であり、次の仕事を探す上での重要なヒントになります。

例えば、「人間関係がつらいから辞めたい」のであれば、次の職場では「チームワークを重視する社風」や「穏やかな人が多い環境」を求めるべきです。「給料が低いから辞めたい」のであれば、「年収〇〇円以上」が転職の絶対条件になります。

このように、ネガティブな動機をポジティブな希望条件に変換していくことで、自然と転職の軸が見えてきます。

ただし、勢いで会社を辞めてしまうのは危険です。 次の仕事が決まらないまま無職になると、経済的な不安から焦りが生じ、不本意な転職をしてしまう可能性があります。まずは在職しながら自己分析と情報収集を進め、「これなら」と思える転職先が見つかってから、退職手続きを進めるのが賢明な選択です。

スキルなし・経験なしでも転職できますか?

結論から言うと、スキルなし・経験なしでも転職は可能です。 ただし、年齢やこれまでの経歴によって、その難易度や選択肢の幅は大きく異なります。

特に20代であれば、「ポテンシャル採用」の枠が多いため、未経験の業界・職種にも比較的挑戦しやすいです。人柄や学習意欲が評価され、入社後の研修でスキルを身につけることを前提に採用されるケースが多くあります。

30代以降になると、完全にスキル・経験なしでの転職は難しくなりますが、不可能ではありません。例えば、前職の経験が直接活かせなくても、「コミュニケーション能力」「課題解決能力」といったポータブルスキルをアピールしたり、人手不足が深刻な業界(介護、建設、運送など)を狙ったりすることで、道は開けます。

重要なのは、「スキルがないから」と諦めるのではなく、自分の中にある小さな強みや、仕事への前向きな姿勢を言語化し、伝える努力をすることです。未経験者歓迎の求人に特化した転職サイトやエージェントを活用するのも有効な手段です。

副業や資格取得から始めてみるのは効果的ですか?

はい、非常に効果的なアプローチです。 転職という大きな決断を下す前に、低リスクで自分の興味や適性を試すことができるからです。

【副業のメリット】

- 適性の確認: 興味のある分野(例:Webデザイン、ライティング、プログラミングなど)を実際に仕事として経験することで、それが本当に自分に向いているのか、楽しいと感じるのかを判断できます。

- スキルアップ: 本業とは別のスキルが身につき、それが将来の転職でアピールポイントになる可能性があります。

- 収入源の確保: 収入が増えることで、精神的な余裕が生まれます。

【資格取得のメリット】

- 体系的な知識の習得: 興味のある分野について、基礎から体系的に学ぶことができます。

- 転職で有利になる: 職種によっては、資格が必須であったり、持っていることで熱意や知識の証明になったりします。

- 自信に繋がる: 難易度の高い資格を取得することで、達成感を得られ、自分に自信が持てるようになります。

ただし、注意点もあります。目的意識なく手当たり次第に副業や資格取得に手を出しても、時間と費用を浪費するだけになってしまいます。「なぜこの副業をやるのか」「この資格を取ってどうしたいのか」という目的を明確にしてから始めることが大切です。まずは興味のある分野の情報を集め、小さな一歩として始めてみるのが良いでしょう。