新卒で入社してから3年という月日は、多くの社会人にとって一つの節目です。仕事に慣れ、会社全体の動きが見え始めると同時に、「このままで良いのだろうか?」という漠然とした不安や、新たな可能性を求める気持ちが芽生える時期でもあります。巷では「転職は3年目がベスト」という言葉も聞かれますが、それは本当なのでしょうか。

社会人3年目は、転職市場において「第二新卒」と「若手社会人」の両方の側面を持つ、非常にユニークで価値のある存在として認識されています。新卒のようなポテンシャルだけでなく、3年間の実務で培った基礎的なビジネススキルを兼ね備えているため、多くの企業から注目されるのです。

しかし、その一方で「3年で辞めるなんて根性がないのでは?」「明確なキャリアプランはあるのか?」といった厳しい視線が向けられるのも事実です。勢いや一時的な感情で転職活動を始めてしまうと、後悔する結果になりかねません。

この記事では、社会人3年目の転職を成功に導くための羅針盤となるべく、転職市場におけるあなたの立ち位置から、具体的なメリット・デメリット、成功する人と失敗する人の特徴、そして転職活動を成功させるための具体的なステップまで、網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたが今抱えている漠然とした不安が解消され、「なぜ転職したいのか」「次に何をすべきか」が明確になっているはずです。あなたのキャリアにおける重要な決断を、確かな自信を持って下すための一助となれば幸いです。

目次

そもそも社会人3年目とは?転職市場での位置付け

社会人3年目での転職を考えるにあたり、まずは自分が転職市場でどのような存在として見られるのか、その「位置付け」を正確に理解することが不可欠です。企業があなたに何を期待し、どのような視点で見ているのかを知ることで、効果的なアピールが可能になります。ここでは、「第二新卒」と「若手」という二つの側面から、あなたの市場価値を紐解いていきましょう。

第二新卒と若手、どちらで扱われる?

社会人3年目は、転職市場において「第二新卒」と「若手の中途採用」の境界線上に位置します。どちらとして扱われるかは、企業の定義や募集するポジションによって異なりますが、一般的には両方の選択肢を視野に入れることができる有利な立場にあると言えます。

まず、「第二新卒」の定義から確認しましょう。実は、第二新卒には法律などで定められた明確な定義はありません。しかし、一般的には「学校を卒業後、一度就職したが、おおむね3年以内に離職して転職活動をする若手求職者」を指します。この定義に従えば、社会人3年目はまさに第二新卒の典型例です。第二新卒向けの求人は、新卒採用と同様にポテンシャルや人柄を重視する傾向が強く、未経験の業界や職種へのキャリアチェンジを目指す場合に有力な選択肢となります。

一方で、3年間の実務経験があるため、「若手社会人」として中途採用の枠で評価されることも少なくありません。こちらは、ある程度の社会人経験があることを前提とした採用活動です。新卒や第二新卒に比べ、より具体的なスキルや経験が求められますが、3年間の実績をきちんとアピールできれば、即戦力に近い存在として評価され、キャリアアップや年収アップを実現できる可能性があります。

つまり、社会人3年目は、応募する求人の特性に合わせて「ポテンシャルをアピールする第二新卒」と「基礎的な実務経験をアピールする若手」という二つの顔を使い分けることができる、非常に戦略的な立ち回りが可能な時期なのです。

| 区分 | 主な定義 | 企業が期待すること | メリット |

|---|---|---|---|

| 第二新卒 | 卒業後、おおむね1〜3年以内の求職者 | ・ポテンシャル、学習意欲 ・柔軟性、適応力 ・基本的なビジネスマナー |

未経験の業界・職種に挑戦しやすい |

| 若手(中途) | 3〜5年程度の社会人経験を持つ求職者 | ・3年間の実務で得た経験・スキル ・即戦力としての活躍 ・自社の文化へのフィット |

経験を活かしたキャリアアップ・年収アップが期待できる |

このように、あなたは「第二新卒」と「若手」の両方のフィールドで戦える強みを持っています。このユニークな立ち位置を最大限に活用することが、転職成功の第一歩と言えるでしょう。

3年目の転職は有利?不利?市場価値を解説

「社会人3年目の転職は本当に有利なのだろうか?」これは多くの人が抱く疑問です。結論から言えば、戦略的に動けば非常に有利に転職活動を進められますが、何も考えずに動くと不利になる可能性も秘めています。その市場価値を「有利な点」と「不利になりうる点」の両面から見ていきましょう。

【有利な点】

- 教育コストの低さ: 企業にとって、新卒採用は大きな投資です。ビジネスマナー研修から始まり、OJTを通じて一人前の社員に育てるまでには、相当な時間とコストがかかります。その点、社会人3年目であれば、電話応対、メール作成、報連相(報告・連絡・相談)といった基本的なビジネスマナーは既に習得済みです。この「社会人としての基礎体力」があるだけで、企業は研修コストを大幅に削減できるため、採用のハードルが下がります。

- 高いポテンシャルと柔軟性: 3年という期間は、特定の企業の文化や仕事の進め方に染まりきるにはまだ早い段階です。そのため、新しい環境や社風にもスムーズに順応できる「柔軟性」や「適応力」が高いと評価されます。また、20代半ばという若さから、今後の成長に対する「伸びしろ」、つまりポテンシャルも大いに期待されます。企業は、将来のコア人材候補としてあなたに投資したいと考えるのです。

- 社会と仕事への理解: 新卒時とは異なり、3年間の社会人経験を通じて「仕事とは何か」「会社とはどういう組織か」という現実的な理解が深まっています。これにより、入社後のミスマッチが起こりにくく、定着率が高いと期待されます。学生時代の理想論ではなく、現実を踏まえた上で「なぜこの会社で働きたいのか」を語れる点は、大きな強みとなります。

【不利になりうる点】

- 早期離職への懸念: 最も注意すべき点がこれです。採用担当者は「なぜ3年で前の会社を辞めたのか?」という点を非常に気にします。もし、その理由が曖昧であったり、他責思考が垣間見えたりすると、「うちの会社に入っても、またすぐに辞めてしまうのではないか」という「忍耐力不足」や「定着性への不安」というレッテルを貼られかねません。

- 専門性の不足: 3年間の経験は貴重ですが、特定の分野で高い専門性を築くには十分な期間とは言えません。そのため、高度な専門スキルや即戦力としての実績を求める求人では、経験年数が長い他の候補者と比較されて不利になることがあります。あくまで「ポテンシャル+α」の存在であり、完成されたスペシャリストではないことを自覚しておく必要があります。

総じて、社会人3年目の市場価値は「基礎的なビジネススキルと社会人経験を持ち合わせながら、今後の成長も大いに期待できる、コストパフォーマンスの高い人材」と要約できます。この価値を最大限に高めるには、早期離職への懸念を払拭し、3年間の経験を今後のポテンシャルに繋げるストーリーを語ることが極めて重要になります。

企業が3年目の転職者に期待すること

企業が社会人3年目のあなたを採用する際、具体的にどのようなことを期待しているのでしょうか。この期待値を正確に理解し、面接や職務経歴書で的確に応えることが、内定を勝ち取るための鍵となります。

これまでの経験と基礎的なビジネススキル

企業は、あなたを全くの新人として扱うつもりはありません。3年間の実務を通して、ビジネスの世界で活動するための「土台」がすでに出来上がっていることを期待しています。

具体的には、以下のような「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」が身についていることを前提としています。

- 基本的なPCスキル: Wordでの文書作成、Excelでのデータ集計やグラフ作成、PowerPointでの資料作成など、日常業務で使う基本的な操作。

- コミュニケーションスキル: 上司や先輩への適切な報連相、同僚との円滑な連携、顧客や取引先との丁寧な電話・メール応対。

- ビジネスマナー: 正しい言葉遣い、名刺交換、身だしなみなど、社会人としての常識的な振る舞い。

- ロジカルシンキング: 問題が発生した際に、その原因を分析し、解決策を論理的に考える力。

- 自己管理能力: タスクの優先順位をつけ、納期を守るためのスケジュール管理能力。

これらのスキルは、あなたが前職でどのような業界・職種にいたかに関わらず、ビジネスパーソンとして共通して求められるものです。職務経歴書や面接では、これらのスキルを具体的なエピソードを交えてアピールすることが重要です。「Excelが使えます」とだけ言うのではなく、「ExcelのVLOOKUP関数やピボットテーブルを使い、月次報告書の作成時間を30%削減しました」といったように、行動と結果をセットで語ることで、スキルのレベルと再現性を効果的に伝えられます。

伸びしろと新しい環境への適応力

企業が3年目の人材に期待するもう一つの大きな要素は、将来性、すなわち「伸びしろ」です。完成された即戦力ではなく、これからの成長に賭けて採用する、という側面が強いのです。

企業は、あなたが新しい知識やスキルをスポンジのように吸収し、成長してくれることを期待しています。そのため、面接では「学習意欲」や「知的好奇心」を試すような質問がされることもあります。「最近、自己啓発のために何か取り組んでいることはありますか?」「当社の事業について、どのような点に興味を持ちましたか?」といった質問に対し、主体的に学んでいる姿勢を示すことができれば、高い評価に繋がります。

また、前職のやり方に固執せず、新しい組織の文化やルールに素直に順応できる「適応力」も同様に重要視されます。3年という経験は、仕事の進め方にある程度の「型」を作り始めますが、まだ凝り固まってはいません。この「程よい経験」と「柔軟性」のバランスが、企業にとっては非常に魅力的なのです。「前職ではこうでした」と主張するのではなく、「御社のやり方を一日も早く学び、貢献したいです」という謙虚な姿勢を示すことが大切です。

長く働いてくれるかという定着性

採用活動には、求人広告費や採用担当者の人件費、そして入社後の教育コストなど、多大な費用がかかっています。そのため、企業が最も避けたいのは「採用した人材がすぐに辞めてしまうこと」です。特に、一度転職を経験している3年目の候補者に対しては、この「定着性」を慎重に見極めようとします。

採用担当者は、あなたの転職理由から「また同じ理由で辞めてしまわないか」を判断しようとします。もし転職理由が「上司と合わなかった」「残業が多かった」といった他責的・環境依存的な内容に終始してしまうと、「ストレス耐性が低い」「環境が変わればまた不満を言うのでは」と判断されかねません。

ここで重要なのは、転職理由をポジティブな言葉に変換し、将来の目標と結びつけることです。「残業が多い」という不満は、「より効率的に働き、自己投資の時間を確保して専門性を高め、貴社に貢献したい」という前向きな動機として語ることができます。

企業が知りたいのは、不満そのものではなく、「その不満という課題を、あなたはどのように捉え、解決するためにどのような行動(=転職)を起こそうとしているのか」という思考プロセスです。過去の経験を未来への糧とする主体的な姿勢を示すことで、定着性への懸念を払拭し、長期的に会社に貢献してくれる人材であると信頼してもらえるのです。

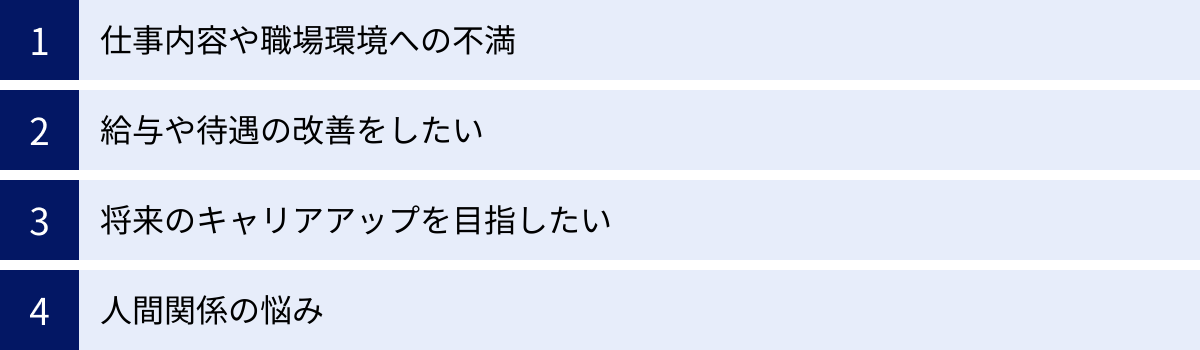

社会人3年目で転職を考える主な理由

多くの社会人3年目が「転職」という選択肢を考え始める背景には、共通した理由が存在します。それは決して特別なことではなく、キャリアを真剣に考えるからこそ生まれる悩みや願望です。ここでは、転職を考えるきっかけとなる主な理由を掘り下げていきます。あなた自身の状況と照らし合わせながら、考えを整理してみてください。

仕事内容や職場環境への不満

入社から3年が経つと、仕事の全体像が見え始め、日々の業務にも慣れてきます。その一方で、入社前に抱いていたイメージと現実とのギャップが、具体的な「不満」として顕在化してくる時期でもあります。

仕事内容への不満は、最も一般的な理由の一つです。

「配属された部署が希望と違った」

「毎日同じようなルーティンワークばかりで、成長している実感がない」

「もっと創造的な仕事がしたいのに、雑務に追われている」

といった声が多く聞かれます。特に、3年間同じ業務を続けてきた場合、自分のスキルセットが偏ってしまうことへの焦りや、他の可能性を試したいという気持ちが強くなる傾向があります。これは、自分の適性や興味が、社会人経験を通じてより明確になった証拠とも言えるでしょう。

職場環境への不満も深刻な問題です。

「恒常的な長時間労働や休日出勤で、心身ともに疲弊している」

「評価制度が不透明で、頑張りが正当に評価されていると感じられない」

「会社の将来性に不安を感じる」

といった理由は、個人の努力だけでは解決が難しいケースがほとんどです。特に、ワークライフバランスを重視する価値観が広まる中で、プライベートの時間を犠牲にするような働き方に疑問を抱くのは自然なことです。このような環境要因は、働く上でのモチベーションを著しく低下させ、転職を考える直接的な引き金となり得ます。

これらの不満は、決してネガティブなだけのものではありません。それは「自分は本当は何がしたいのか」「どのような環境で働きたいのか」という自己分析を促す重要なサインです。この不満を深掘りし、言語化することが、次のステップに進むための第一歩となります。

給与や待遇の改善をしたい

3年目になると、学生時代の友人や他社の同期と情報交換をする機会も増え、自分の給与や待遇を客観的に見るようになります。その結果、「自分の働きに対して、正当な対価を得られていないのではないか?」という疑問が生まれることがあります。

給与に対する不満は、非常にストレートな転職理由です。

「基本給が低く、なかなか昇給しない」

「残業代が適切に支払われない」

「会社の業績が不安定で、ボーナスが期待できない」

といった状況は、生活の質に直結するため、転職を考える大きな動機となります。厚生労働省の調査などを見ると、業界や企業規模によって平均年収に大きな差があるのは事実であり、より高い給与水準の業界や企業へ移ることで、年収アップを実現することは十分に可能です。

また、給与だけでなく福利厚生などの「待遇」も重要な要素です。

「住宅手当や家族手当などの制度が整っていない」

「有給休暇が取りづらい雰囲気がある」

「退職金制度や確定拠出年金など、将来に向けた資産形成のサポートが手薄い」

といった点は、長期的な視点でキャリアを考えたときに、見過ごせない問題となります。特に、ライフステージの変化(結婚、出産など)を見据え始めると、福利厚生の充実は企業選びの重要な基準の一つになります。

ただし、給与や待遇の改善だけを転職の軸に据えることには注意が必要です。面接で「給料を上げたいからです」と正直に伝えすぎると、「お金でしか動かない人」「また好条件の会社があればすぐに辞めてしまうのでは」という印象を与えかねません。「成果が正当に評価され、報酬として還元される環境で、より高いモチベーションを持って貢献したい」といったように、自身の成長意欲や貢献意欲と結びつけて説明することが重要です。

将来のキャリアアップを目指したい

社会人3年目は、目の前の仕事をこなすだけでなく、5年後、10年後の自分のキャリアについて考え始める時期でもあります。その中で、「今の会社にこのまま居続けて、自分の理想のキャリアパスを描けるだろうか?」という問いが生まれることがあります。

これは、現状への不満というよりは、未来に向けたポジティブな意欲からくる転職動機です。

「より専門的なスキルや知識を身につけて、その道のプロフェッショナルになりたい」

「若いうちから裁量権の大きい仕事に挑戦し、マネジメント経験を積みたい」

「将来的に独立・起業を考えており、そのために必要な経験を積める環境に移りたい」

「斜陽産業ではなく、成長が見込める業界で自分の市場価値を高めたい」

といった考えは、非常に前向きで説得力のある転職理由として評価されやすい傾向があります。

このようなキャリアアップ志向の転職は、明確な目標設定が不可欠です。まず、「どのようなスキルを身につけたいのか」「どのようなポジションを目指したいのか」といった「ありたい姿(To Be)」を具体的に描く必要があります。その上で、現状の職場ではそれが実現できない理由(Why)と、転職先の企業であればそれが実現できると考える根拠(How)を論理的に説明できなければなりません。

例えば、「現職は年功序列の風土が強く、若手が責任ある仕事を任される機会が少ない。しかし、実力主義を掲げる貴社で早期にプロジェクトリーダーの経験を積むことで、将来のプロダクトマネージャーという目標に近づけると確信している」といったストーリーを組み立てるのです。

このような主体的なキャリアプランを持っている人材は、企業から見ても「目的意識が高く、自走できる人材」として非常に魅力的に映ります。不満解消型の転職ではなく、目標達成型の転職を目指すことが、成功の確率を大きく高める鍵となるでしょう。

人間関係の悩み

仕事内容や待遇には大きな不満がなくても、「人間関係」が原因で転職を考えるケースは後を絶ちません。職場の人間関係は、日々の業務の生産性や精神的な健康に直接的な影響を与えるため、非常に重要な要素です。

具体的には、以下のような悩みが挙げられます。

「上司のパワハラや高圧的な態度に耐えられない」

「同僚とのコミュニケーションがうまくいかず、職場で孤立感を感じる」

「チーム内での協力体制がなく、仕事の連携がスムーズに進まない」

「社内の雰囲気がギスギスしており、心理的な安全性が感じられない」

「会社の価値観やカルチャーが、自分の性格や考え方と根本的に合わない」

人間関係の問題は、個人の努力だけでは解決が難しい場合が多く、環境を変える、つまり転職することが最も有効な解決策となることも少なくありません。心身の健康を損なってまで、我慢し続ける必要はないのです。

ただし、面接で転職理由を伝える際には、細心の注意が必要です。「上司と合わなかった」「同僚が悪かった」といったように、特定の個人への不満や愚痴をそのまま話すのは絶対に避けるべきです。採用担当者は、「この人は他責思考が強いのではないか」「うちの会社でも人間関係を理由に辞めるのではないか」「コミュニケーション能力に問題があるのでは」といったネガティブな印象を抱いてしまいます。

ここでも、ポジティブな表現への転換が求められます。例えば、「上司との相性」という問題は、「チームで協力し、活発に意見交換をしながら目標達成を目指すような働き方がしたい」という協調性を重視する姿勢として語ることができます。特定の個人を非難するのではなく、「どのような環境で、どのように働きたいか」という自分の理想とする働き方やチームワークのあり方を伝えることに焦点を当てるのです。

人間関係の悩みは、転職理由として非常にデリケートな問題ですが、伝え方一つで「環境適応能力の低い人」から「チームワークを大切にする人」へと印象を大きく変えることができます。

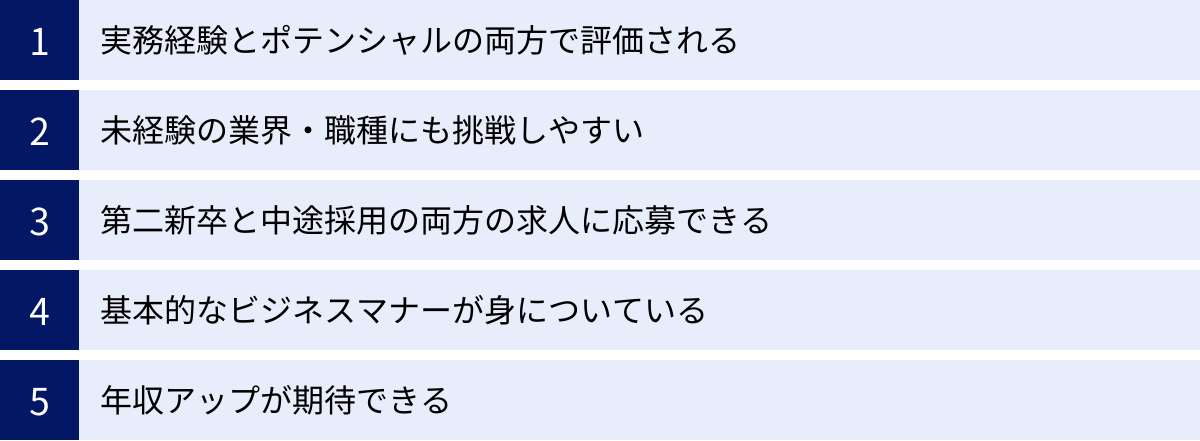

3年目の転職は本当にベスト?5つのメリット

「転職するなら3年目」という言葉が示す通り、この時期の転職には多くのメリットが存在します。新卒でもなくベテランでもない、この絶妙なタイミングだからこそ得られるアドバンテージを理解し、最大限に活用することが成功への近道です。ここでは、社会人3年目の転職がもたらす5つの大きなメリットを具体的に解説します。

① 実務経験とポテンシャルの両方で評価される

社会人3年目の転職における最大のメリットは、「3年間の実務経験」と「20代の若さが持つポテンシャル」という、二つの強力な武器を同時にアピールできる点にあります。これは、新卒にもベテランにもない、この時期ならではの特権です。

まず「実務経験」についてです。企業は、あなたが3年間の社会人生活を通して、基本的なビジネスマナー(報連相、メール作成、電話応対など)や、業務の進め方の基礎を習得していると見なします。これにより、企業は新卒採用のようにゼロから教育する必要がなく、採用・育成コストを大幅に削減できます。これは採用側にとって非常に大きな魅力です。あなたはもはや「学生」ではなく、ビジネスの現場を知る「社会人」として扱われます。

一方で、「ポテンシャル」も高く評価されます。3年という経験は、特定の企業のやり方に染まりきるにはまだ早い段階です。そのため、新しい会社の文化や仕事の進め方を素直に吸収できる柔軟性があると期待されます。また、20代半ばという年齢は、キャリアにおいても体力においても伸びしろが大きく、企業は「将来のリーダー候補」「次世代のコア人材」として長期的な視点で投資したいと考えます。

このように、社会人3年目は「即戦力としての基礎力」と「将来の成長可能性」を兼ね備えた、非常にバランスの取れた存在です。面接では、これまでの経験を具体的に語りつつも、新しい環境でさらに成長したいという意欲を示すことで、このハイブリッドな強みを最大限にアピールできます。

② 未経験の業界・職種にも挑戦しやすい

キャリアチェンジを考えている人にとって、社会人3年目は絶好の機会です。「ポテンシャル採用」の枠がまだ広く開かれている最後のチャンスと言っても過言ではありません。

年齢が上がり、経験年数が増えるほど、転職市場では即戦力としての専門性が強く求められるようになります。30代になってから未経験の分野に挑戦するのは、不可能ではありませんが、ハードルが格段に上がります。多くの場合、年収ダウンを受け入れる覚悟も必要になるでしょう。

しかし、社会人3年目であれば、企業は現時点でのスキル不足をある程度許容し、今後の伸びしろに期待して採用を検討してくれます。第二新卒向けの求人では、異業種・異職種からの応募を歓迎しているケースが非常に多く見られます。これは、企業側も多様なバックグラウンドを持つ人材を採用することで、組織に新しい風を吹き込みたいと考えているからです。

例えば、営業職からマーケティング職へ、IT業界からメーカーへといったキャリアチェンジも、この時期であれば比較的スムーズに進めやすいでしょう。もちろん、挑戦したい分野に関する最低限の知識や学習意欲を示す必要はありますが、「やってみたい」という強い想いと、3年間で培ったポータブルスキル(問題解決能力やコミュニケーション能力など)をアピールできれば、道は開けます。

もし将来的にキャリアの方向性を変えたいと考えているなら、社会人3年目というタイミングは、その決断を下すのに最適な時期なのです。

③ 第二新卒と中途採用の両方の求人に応募できる

転職活動における選択肢の広さも、社会人3年目の大きなメリットです。あなたは、「第二新卒向け求人」と「若手向けの中途採用求人」という二つの市場にアクセスできます。

第二新卒向け求人は、主に社会人経験3年未満の若手を対象としており、ポテンシャルや人柄を重視する傾向があります。研修制度が充実している企業も多く、未経験者を手厚く育てる体制が整っていることが特徴です。キャリアチェンジを目指す場合や、現職とは異なるカルチャーの企業で再スタートを切りたい場合に適しています。

一方、若手向けの中uto採用求人は、ある程度の実務経験を前提としています。3年間の経験を活かし、同業界・同職種でキャリアアップを目指す場合に有利です。即戦力とまではいかなくても、基礎的な業務はすぐにこなせる人材として期待されるため、より責任のある仕事や高いポジションを狙うことができます。年収アップもこちらの市場の方が期待しやすいでしょう。

このように、自分のキャリアプランや希望に応じて、応募する求人の種類を戦略的に選べるのは、3年目ならではの強みです。

- キャリアチェンジを優先するなら → 第二新卒求人を中心に

- キャリアアップ・年収アップを優先するなら → 若手向け中途採用求人を中心に

両方の求人情報をチェックすることで、思わぬ優良企業に出会える可能性も高まります。この選択肢の多さを活かし、幅広い視野で企業研究を行うことをお勧めします。

④ 基本的なビジネスマナーが身についている

これは①のメリットとも関連しますが、非常に重要なポイントなので改めて強調します。企業が中途採用を行う際、意外と重視するのが基本的なビジネスマナーです。そして、社会人3年目であれば、これらが当たり前に身についていると期待されます。

新卒の場合、名刺交換の仕方、電話の取り次ぎ方、ビジネスメールの書き方など、一から十まで教える必要があります。これは教育担当者にとって大きな負担です。しかし、3年間の社会人経験があれば、これらの「社会人としての常識」は自然と身についているはずです。

- 適切な敬語を使える

- TPOに合わせた服装ができる

- 時間を守る意識がある

- 上司や先輩への報連相がスムーズにできる

これらは当たり前のことのように思えるかもしれませんが、採用担当者から見れば「安心して現場に送り出せる人材」という大きな信頼に繋がります。面接での立ち居振る舞いや言葉遣い一つで、あなたの評価は大きく変わります。3年間で培ったこの「当たり前」が、実は強力なアピールポイントになっていることを忘れないでください。この土台があるからこそ、企業は安心してあなたに新しい仕事を任せ、さらなる成長に投資しようと考えるのです。

⑤ 年収アップが期待できる

多くの人にとって、転職は年収を上げるための有効な手段の一つです。そして、社会人3年目の転職は、年収アップを実現しやすいタイミングでもあります。

新卒で入社した場合、最初の数年間は給与が横並びで、昇給幅も緩やかな企業が少なくありません。3年間真面目に働き、成果を出してきたとしても、それが給与に十分に反映されていないと感じるケースもあるでしょう。

転職市場では、あなたの3年間の経験とスキルが客観的に評価され、新たな給与が設定されます。特に、以下のようなケースでは年収アップの可能性が高まります。

- 給与水準が低い業界・企業から、高い業界・企業へ移る場合

- 現職で明確な実績を上げており、それをアピールできる場合

- 人手不足の業界や、需要の高いスキル(ITスキルなど)を持っている場合

- 大企業から、実力主義のベンチャー企業へ移る場合

転職エージェントなどを活用すれば、あなたの市場価値に基づいた適正な年収水準を知ることもできます。現職の給与に不満がある場合、転職活動を通じて自分の市場価値を問い、より正当な評価をしてくれる企業を探すことは、キャリア形成において非常に有意義なアクションです。

ただし、未経験の職種に挑戦する場合など、ケースによっては一時的に年収が下がる可能性もあります。しかし、その先のキャリアアップを見据えれば、戦略的な年収ダウンも選択肢の一つです。目先の金額だけでなく、長期的な生涯年収という視点で判断することが重要です。

後悔しないために知るべき3つのデメリット・注意点

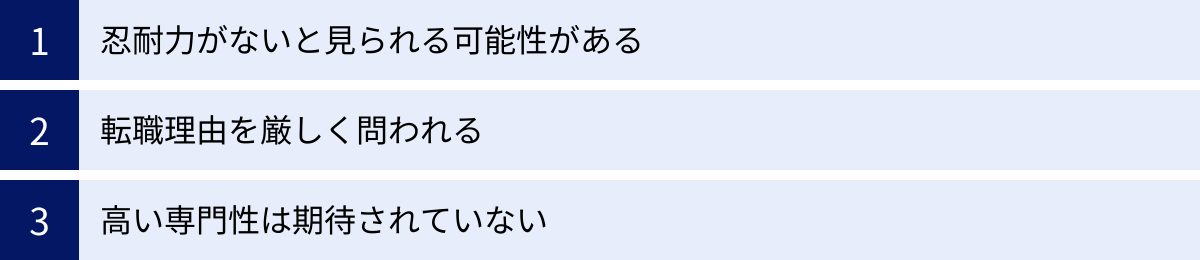

社会人3年目の転職には多くのメリットがある一方で、見過ごしてはならないデメリットや注意点も存在します。これらのリスクを事前に理解し、対策を講じておくことが、後悔のない転職を実現するための鍵となります。ここでは、特に注意すべき3つのポイントを詳しく解説します。

① 忍耐力がないと見られる可能性がある

採用担当者が3年目の転職者に対して抱く、最も大きな懸念がこれです。「なぜ、たった3年で会社を辞めるのだろうか?」という疑問の裏には、「うちの会社に入っても、少し嫌なことがあったらまたすぐに辞めてしまうのではないか」という不安が隠れています。

「石の上にも三年」という言葉があるように、日本ではまだ「一つの会社で長く働くこと」を美徳とする風潮が根強く残っています。そのため、3年という期間は「早すぎる」と捉えられ、「忍耐力がない」「ストレス耐性が低い」「飽きっぽい」といったネガティブなレッテルを貼られてしまうリスクがあるのです。

この懸念を払拭できなければ、どんなに優れたスキルやポテンシャルを持っていても、採用に至るのは難しくなります。企業は採用に多額のコストをかけているため、早期離職のリスクがある人材は、できる限り避けたいと考えるのが自然です。

【対策】

このデメリットを克服するためには、転職理由の伝え方が極めて重要になります。単なる不満や愚痴ではなく、客観的な事実に基づいた、前向きで建設的な理由を提示する必要があります。

- NG例: 「上司と合わなくて、仕事に行くのが嫌になりました」

- OK例: 「現職ではトップダウンの意思決定が多く、ボトムアップで提案する機会が限られていました。チームで議論を重ねながら新しい価値を生み出していく環境で、自身の主体性をより発揮したいと考えております」

OK例のように、「環境のせい」にするのではなく、「自分の成し遂げたいこと」を実現するためのポジティブな行動として転職を位置づけることができれば、「忍耐力がない」という懸念を「向上心がある」という評価に変えることができます。あなたの行動が一貫したキャリアプランに基づいていることを示し、採用担当者を安心させることが不可欠です。

② 転職理由を厳しく問われる

①の「忍耐力がないと見られる可能性」とも密接に関連しますが、社会人3年目の転職では、面接で「転職理由」と「退職理由」を非常に厳しく、そして深く掘り下げられます。これは、採用のミスマッチを防ぎ、あなたの定着性を見極めるための、採用担当者にとって最も重要なプロセスです。

「なぜ転職するのですか?」という質問に対して、準備していた模範解答を述べたとしても、面接官はさらに深掘りしてきます。

「その問題に対して、ご自身で何か改善しようと行動しましたか?」

「なぜ、それを転職という手段でしか解決できないと考えたのですか?」

「弊社であれば、その問題が解決できると考える根拠は何ですか?」

これらの質問に、一貫性のある論理的な回答ができなければ、「他責的で、自分で考える力がない」「企業研究が浅い」と判断されてしまいます。特に、ネガティブな退職理由(不満)と、ポジティブな転職理由(志望動機)の間に一貫性があるかどうかは、厳しくチェックされるポイントです。

例えば、退職理由が「残業が多くてプライベートの時間がなかった」であるにもかかわらず、志望動機が「若いうちからバリバリ働いて成長したい」では、矛盾が生じてしまいます。この場合、「効率的な働き方を追求し、捻出した時間で専門知識の学習に充てることで、より質の高い貢献をしたい」といったように、両者を繋ぐストーリーが必要です。

【対策】

後悔しない転職のためには、徹底した自己分析が不可欠です。なぜ今の会社を辞めたいのか、その根本原因は何か。そして、次に何を求めているのか。これを曖昧なままにせず、自分の言葉で明確に説明できるように準備しましょう。

- 退職理由(事実)を整理する: 何が不満で、何が課題だったのかを客観的に書き出す。

- 原因を分析する: なぜその問題が起きたのか。自分に原因はなかったか。改善の余地はなかったか。

- 理想の姿を描く: どんな環境なら、その問題は解決するのか。自分はどうなりたいのか。

- 志望動機に繋げる: その理想の姿を実現するために、なぜこの会社でなければならないのかを言語化する。

この一連の思考プロセスを丁寧に行うことで、どんな深掘り質問にも自信を持って答えられるようになり、採用担当者に「この人は自分のキャリアを真剣に考えている」という信頼感を与えることができます。

③ 高い専門性は期待されていない

これはメリットの裏返しでもありますが、注意すべき点です。社会人3年目のあなたは「ポテンシャル」を高く評価される一方で、「高い専門性」や「即戦力としての完成度」は期待されていません。この事実を冷静に受け止めることが重要です。

3年間の経験は貴重ですが、特定の分野を極めたスペシャリストと見なされるには、まだ期間が短すぎます。にもかかわらず、自分を過大評価し、面接で専門性をアピールしすぎると、「経験年数の割に自信過剰だ」「扱いにくいかもしれない」と敬遠されてしまう可能性があります。

企業があなたに求めているのは、あくまで「基礎的なビジネススキル」と「今後の伸びしろ」です。完成品ではなく、磨けば光る原石としての価値を見出しているのです。

【対策】

自身のスキルや経験をアピールする際には、謙虚な姿勢を忘れないようにしましょう。

- NG例: 「私は〇〇のプロフェッショナルとして、即戦力で貢献できます」

- OK例: 「現職では3年間〇〇の業務を担当し、基本的な知識と実務経験を積んでまいりました。この経験を土台に、御社でさらに専門性を深め、一日も早く戦力となれるよう努力したいと考えております」

OK例のように、これまでの経験を述べつつも、あくまで「土台」や「スタートライン」と位置づけ、新しい環境で学ぶ意欲を強調することが効果的です。自分ができることと、これから学びたいことを明確に区別して伝えることで、地に足のついた堅実な人物であるという印象を与えることができます。

過度な期待はせず、等身大の自分を正直に伝えること。それが、採用担当者との信頼関係を築き、入社後のミスマッチを防ぐことに繋がるのです。

3年目の転職を成功させる人の特徴

同じ社会人3年目という立場でも、転職を成功させ、キャリアアップを実現する人がいる一方で、うまくいかずに後悔してしまう人もいます。その違いはどこにあるのでしょうか。ここでは、3年目の転職を成功に導く人たちに共通する4つの特徴を解説します。自分に当てはまるか、あるいはこれから意識すべき点は何かを確認してみましょう。

自分の強みと弱みを正確に把握している

転職成功の最も基本的な土台となるのが、徹底した自己分析です。成功する人は、自分が何者であり、何ができて、何ができないのかを客観的かつ正確に把握しています。

「強み」とは、単に「コミュニケーション能力が高い」といった抽象的なものではありません。成功する人は、具体的なエピソードや実績を伴って、自分の強みを語ることができます。例えば、「私の強みは課題解決能力です。前職で顧客からのクレームが多発した際、原因を分析し、マニュアルを改訂する提案をした結果、クレーム件数を前月比で20%削減することに成功しました」といった具合です。このように、STARメソッド(Situation: 状況、Task: 課題、Action: 行動、Result: 結果)を意識して経験を整理することで、強みに説得力を持たせることができます。

同様に、「弱み」についても正直に、そして前向きに捉えています。自分の弱みや失敗から目をそらさず、「その弱みを克服するために、現在どのような努力をしているか」をセットで語れるのです。例えば、「私の弱みは、仕事に集中しすぎるあまり、周りへの配慮が欠けてしまうことがある点です。この点を改善するため、意識的にタスクの合間にチームメンバーに進捗を共有し、意見を求めるようにしています」といったように、弱みを自己認識した上で、具体的な改善行動を示せる人材は、成長意欲が高いと評価されます。

自分の強みと弱みを正確に把握しているからこそ、自分に合った企業を選び、面接で的確な自己アピールができるのです。

なぜ転職したいのか理由が明確になっている

転職活動は、現職への不満から始まることが多いものです。しかし、成功する人は、そのネガティブな感情を「自分は次に何を成し遂げたいのか」というポジティブな目標に昇華させています。転職理由が明確で、そこに一貫したストーリーがあるのです。

彼らは、「給料が低いから」「上司が嫌だから」といった他責的な理由に留まりません。その不満の根本原因を深く掘り下げ、「自分の力でコントロール可能な、未来に向けた課題設定」に転換します。

- 失敗する人の思考: 「給料が低い会社が悪い」→「だから転職する」

- 成功する人の思考: 「現職の評価制度では、個人の成果が給与に反映されにくい構造になっている」→「自分の成果が正当に評価され、それがインセンティブとなってさらに高い目標に挑戦できる環境に移りたい」→「その結果として、会社への貢献度も高まり、自身の市場価値も向上するはずだ」

このように、転職を単なる「逃げ」ではなく、自己実現や目標達成のための戦略的な「攻め」の手段として位置づけています。なぜ転職するのか、その理由が明確であればあるほど、志望動機にも説得力が生まれ、面接官の心を動かすことができます。この「なぜ」という問いに深く向き合うことこそが、転職活動の軸を定める上で最も重要なプロセスです。

転職後のキャリアプランを描けている

成功する人は、転職をゴールではなく、あくまでキャリアにおける一つの通過点として捉えています。今回の転職を通じて何を実現し、その経験を5年後、10年後の自分にどう繋げていきたいのか。そうした長期的な視点でのキャリアプランが明確に描けています。

「入社したら、まずは〇〇の業務で成果を出し、3年後には△△のスキルを身につけてプロジェクトリーダーを任されるようになりたい。そして将来的には、貴社の□□事業の発展に貢献できるような人材になりたい」

このように、入社後の短期的な目標と、その先の長期的なビジョンを具体的に語れることが重要です。これは、単なる夢物語ではありません。その企業で実現可能なキャリアパスを事前にリサーチし、自分の目標と重ね合わせることで、現実味のあるプランとして提示するのです。

明確なキャリアプランを持っている人材は、企業から見て非常に魅力的に映ります。なぜなら、目的意識が高く、自律的に成長してくれると期待できるからです。また、長期的な視点で会社との関わりを考えてくれていることが伝わるため、定着性への懸念を払拭する効果もあります。「この人は、うちの会社で長く活躍してくれそうだ」という安心感を、採用担当者に与えることができるのです。

転職理由を前向きな言葉で伝えられる

転職理由がネガティブなものであったとしても、それをそのまま伝える人はいません。成功する人は、ネガティブな事実をポジティブな動機に変換する「リフレーミング」の技術に長けています。

これは、嘘をつくこととは全く異なります。事実を客観的に捉えた上で、その経験から何を学び、次にどう活かしたいのかという未来志向の視点で語り直す作業です。

| ネガティブな事実(本音) | ポジティブな表現(建前)への変換例 |

|---|---|

| 単純作業ばかりでつまらない | 「より裁量権を持って、主体的に企画立案から実行まで携われる環境で、課題解決に挑戦したいです」 |

| 残業が多くてプライベートがない | 「業務効率を徹底的に追求し、生産性を高める働き方を実現したいです。そして、捻出した時間で専門性を高める自己投資を行い、より質の高い貢献を目指したいです」 |

| 人間関係が悪く、雰囲気が悪い | 「チームメンバーと活発に意見を交わし、互いに高め合いながら一体感を持って目標を達成していくような働き方に魅力を感じています」 |

| 給料が安くて将来が不安 | 「自身の成果が正当に評価され、それがインセンティブとなって更なる挑戦意欲に繋がる環境で、自身の市場価値を高めていきたいです」 |

このように、不満を「~したい」という成長意欲や貢献意欲に置き換えることで、採用担当者に与える印象は劇的に変わります。過去への愚痴ではなく、未来への希望を語れること。これが、厳しい面接を突破し、成功を掴む人の共通点です。

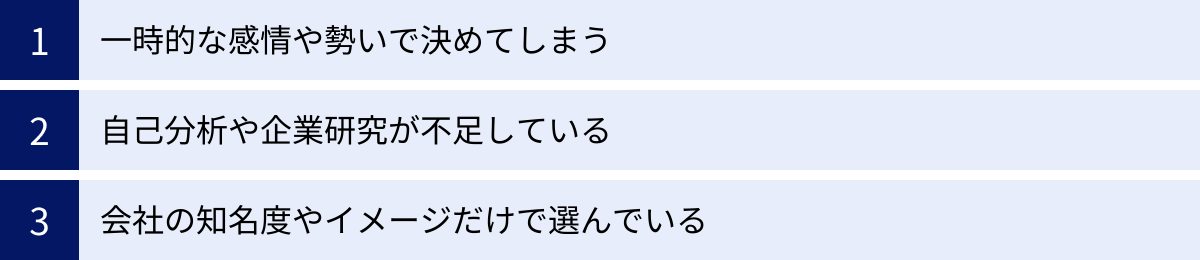

注意!3年目の転職で失敗しがちな人の特徴

転職活動は、必ずしも全員が成功するわけではありません。特に社会人3年目というタイミングは、勢いで行動してしまい、後で「こんなはずではなかった」と後悔するケースも少なくありません。ここでは、転職で失敗しがちな人に共通する3つの特徴を挙げます。反面教師として、自分の行動を振り返るきっかけにしてください。

一時的な感情や勢いで決めてしまう

転職失敗の最も典型的なパターンが、冷静な判断を欠いた、衝動的な行動です。

- 「上司に厳しく叱責されて、カッとなって辞表を出してしまった」

- 「仲の良かった同期が転職を決めたので、自分も焦って活動を始めた」

- 「仕事で大きなミスをしてしまい、今の会社に居づらくなった」

- 「SNSで見る華やかな他社の様子に憧れて、深く考えずに応募した」

このような一時的な感情や周囲の影響に流されて転職活動を始めると、ほぼ間違いなく失敗します。なぜなら、その行動の根底にあるのは「現状からの逃避」であり、明確な目的意識がないからです。

「どこでもいいから、とにかく今の環境から抜け出したい」という一心で転職先を決めてしまうと、入社後に「思っていた仕事と違った」「前の会社の方がマシだったかもしれない」という新たな不満が生まれ、再び転職を繰り返すという負のスパイラルに陥りかねません。

転職は、あなたの人生を左右する重要な経営判断です。腹が立つことや辛いことがあったとしても、一度冷静になる時間を取りましょう。本当に解決すべき課題は何なのか、転職はそのための最善の手段なのかを、客観的に見つめ直す必要があります。勢いだけで大切なキャリアを棒に振ることがないよう、常に自問自答する姿勢が求められます。

自己分析や企業研究が不足している

「自分を知り、相手を知れば、百戦危うからず」という言葉がありますが、これは転職活動にもそのまま当てはまります。失敗する人は、この「自己分析(自分を知る)」と「企業研究(相手を知る)」の双方、あるいはいずれかが決定的に不足しています。

自己分析が不足していると、以下のような問題が生じます。

- 自分の強みや価値観が分からないため、どんな仕事や会社が自分に合っているのか判断できない。

- 面接で「あなたの強みは何ですか?」「仕事で大切にしていることは何ですか?」という基本的な質問に、具体的に答えられない。

- 転職理由を深く掘り下げられても、薄っぺらい回答しかできず、面接官に見透かされる。

結果として、自分に合わない会社に転職してしまったり、そもそも選考を通過できなかったりします。

企業研究が不足している場合も同様に深刻です。

- 求人票の表面的な情報(給与、職種名など)だけで応募してしまう。

- その会社の事業内容、強みや弱み、社風、将来性などを理解していないため、志望動機に具体性や熱意が伴わない。

- 面接で「なぜ同業他社ではなく、うちなのですか?」という質問に答えられず、立ち往生してしまう。

「こんなに残業が多いとは思わなかった」「想像していたよりも体育会系の社風だった」といった入社後のミスマッチは、そのほとんどが企業研究の不足に起因します。成功する人は、企業のウェブサイトや採用ページはもちろん、IR情報(株主向け情報)、ニュースリリース、社員の口コミサイトなど、あらゆる情報を駆使して、企業の「リアルな姿」を徹底的に調べ上げています。

自己分析と企業研究は、転職活動において最も時間と労力をかけるべき、地味で、しかし最も重要なプロセスなのです。

会社の知名度やイメージだけで選んでいる

特に初めての転職活動では、「次こそは失敗したくない」という思いから、安定や安心を求めて誰もが知っている有名企業や大手企業ばかりに目を向けてしまいがちです。しかし、これが大きな落とし穴になることがあります。

失敗する人は、以下のような漠然としたイメージに惹かれて企業を選んでしまいます。

- 「大手だから安定しているだろう」

- 「世間体が良いし、親も喜ぶだろう」

- 「テレビCMでよく見るし、キラキラしたイメージがある」

- 「急成長中のベンチャーで、かっこいい」

もちろん、知名度やブランドイメージも企業選びの一つの要素ではありますが、それだけで判断するのは非常に危険です。会社の「看板」と、あなたが実際に行う「仕事内容」や働く「環境」は、全くの別物だからです。

大手企業には、安定している反面、年功序列で若手の裁量が小さかったり、組織が縦割りで意思決定が遅かったりといった側面もあります。キラキラして見えるITベンチャーも、実際には泥臭い営業活動が中心だったり、福利厚生が未整備だったりするかもしれません。

重要なのは、その「看板」の裏側で、自分が本当にやりたい仕事ができるのか、自分の価値観に合った働き方ができるのかを見極めることです。会社の規模や知名度に惑わされず、そこで働く自分の姿を具体的にイメージできるか。事業内容への共感、仕事内容への興味、そして社風との相性といった本質的な部分で、企業を判断する視点を持つことが、後悔しない転職には不可欠です。

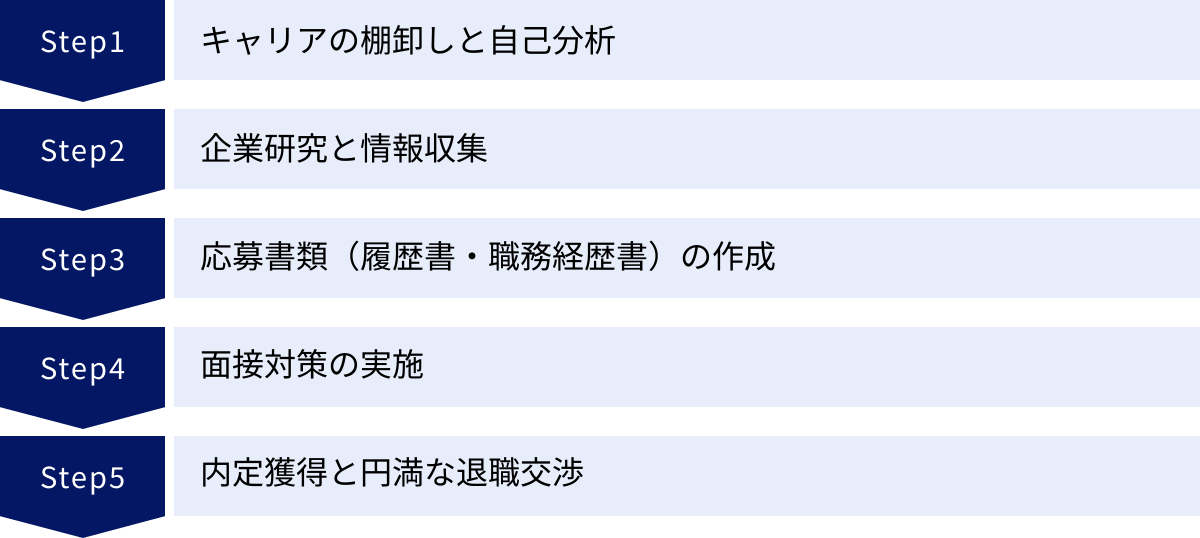

転職成功へ導く5つのステップ

社会人3年目の転職を成功させるためには、やみくもに行動するのではなく、戦略的なステップを踏むことが重要です。ここでは、転職活動の開始から内定、そして円満退社までを5つの具体的なステップに分けて解説します。このプロセスに沿って着実に準備を進めることで、成功の確率を格段に高めることができます。

① キャリアの棚卸しと自己分析

転職活動のすべての土台となる、最も重要なステップです。ここでの準備が不十分だと、その後の活動すべてが的外れなものになってしまいます。

キャリアの棚卸しとは、これまでの3年間の社会人経験を客観的に振り返り、整理することです。ただ経験を羅列するのではなく、以下の視点で深掘りしていきます。

- 業務内容(What): どのような部署で、どのような業務に、どれくらいの期間携わったか。

- 実績・成果(Result): その業務を通じて、どのような成果を上げたか。「売上を〇%向上させた」「コストを〇円削減した」「業務時間を〇時間短縮した」など、可能な限り具体的な数字で示すことが重要です。

- スキル・知識(Can): 業務を通じて身についたスキル(専門スキル、PCスキル、語学力など)や知識をリストアップします。

- 強み・弱み(Strength/Weakness): 成功体験から自分の強みを、失敗体験から弱み(と改善努力)を分析します。

- 価値観(Will): 仕事をする上で何を大切にしたいか(やりがい、成長、安定、貢献など)、どのような環境で働きたいかを明確にします。

これらの情報をノートやスプレッドシートに書き出すことで、自分の市場価値やアピールポイントが客観的に見えてきます。これが、後の応募書類作成や面接対策の強力な材料となります。

② 企業研究と情報収集

自己分析で明らかになった自分の軸(強み、価値観、やりたいこと)を基に、次は応募する企業を探し、深く研究していくフェーズです。

情報収集の方法は多岐にわたります。

- 転職サイト: リクナビNEXTやdodaなど。幅広い求人を比較検討できます。

- 転職エージェント: 専任のキャリアアドバイザーが、非公開求人を含めてあなたに合った企業を紹介してくれます。客観的なアドバイスも得られます。

- 企業の採用サイト: 事業内容、企業理念、社員インタビューなど、企業が公式に発信する最も重要な情報源です。

- IR情報: 上場企業の場合、投資家向けのIR情報(決算短信、有価証券報告書など)を見ることで、会社の財務状況や将来性など、より深く経営実態を理解できます。

- 口コミサイト: OpenWork(旧Vorkers)など。現職・元社員のリアルな声が聞けますが、情報の偏りには注意し、参考程度に留めるのが賢明です。

- SNS: X(旧Twitter)やLinkedInなどで、企業の公式アカウントや社員の発信をチェックするのも有効です。

企業研究で重要なのは、「なぜ同業他社ではなく、この会社なのか?」という問いに、自分の言葉で答えられるレベルまで理解を深めることです。事業の独自性、社風、キャリアパスなどを多角的に比較検討し、「この会社でなければならない理由」を見つけ出すことが、説得力のある志望動機に繋がります。

③ 応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成

キャリアの棚卸しと企業研究で得た情報を基に、いよいよ応募書類を作成します。書類選考は、転職活動の最初の関門です。採用担当者は毎日何十通もの書類に目を通しているため、簡潔で分かりやすく、会ってみたいと思わせる内容に仕上げる必要があります。

- 履歴書: 誤字脱字がないよう、丁寧に作成します。証明写真は清潔感のある服装で、表情が明るいものを選びましょう。志望動機や自己PR欄は、職務経歴書と内容が重複しすぎないよう、要点をまとめて記載します。

- 職務経歴書: これが最も重要です。A4用紙1~2枚程度にまとめるのが一般的です。

- 職務要約: 冒頭で、これまでの経歴と強みを100~200字程度で簡潔にまとめ、採用担当者の興味を引きます。

- 職務経歴: 担当業務と実績を具体的に記述します。ここでも数字を用いた定量的なアピールが効果的です。

- 活かせる経験・知識・スキル: PCスキルや語学力などを箇条書きで分かりやすくまとめます。

- 自己PR: キャリアの棚卸しで見つけた自分の強みと、企業研究で把握した企業が求める人物像をすり合わせ、「自分がいかに入社後、貢献できるか」を熱意をもってアピールします。

応募する企業ごとに内容をカスタマイズすることが、書類選考の通過率を上げる秘訣です。「使いまわし」の書類は簡単に見抜かれます。

④ 面接対策の実施

書類選考を通過したら、次はいよいよ面接です。社会人3年目の面接では、特に以下の3つの質問は必ず聞かれると考え、万全の準備をしておきましょう。

- 転職理由: 「なぜ3年で転職するのか?」という問いです。ネガティブな理由をポジティブに転換し、一貫性のあるストーリーで語れるように準備します(「後悔しないために知るべき3つのデメリット・注意点」参照)。

- 志望動機: 「なぜ同業他社ではなく、当社なのか?」という問いです。企業研究で得た情報と、自身のキャリアプランを結びつけて、その会社でなければならない理由を情熱的に語ります。

- キャリアプラン: 「入社後、どのように貢献し、成長していきたいか?」という問いです。短期・中長期の目標を具体的に示し、成長意欲と定着性をアピールします。

これらの想定問答集を作成し、声に出して話す練習を繰り返しましょう。可能であれば、転職エージェントの模擬面接サービスなどを利用して、客観的なフィードバックをもらうのが非常に効果的です。

また、面接の最後にある「逆質問」の時間も重要なアピールチャンスです。「特にありません」は絶対にNG。事前に企業研究をする中で生まれた疑問や、入社後の働き方を具体的にイメージできるような質問(例:「若手社員の方が活躍されている事例について、具体的に教えていただけますか?」など)を複数用意しておき、学習意欲や入社意欲の高さを示しましょう。

⑤ 内定獲得と円満な退職交渉

複数の選考を経て、無事に内定を獲得したら、転職活動もいよいよ最終盤です。

- 労働条件の確認: 内定通知書を受け取ったら、給与、勤務地、業務内容、休日などの条件を隅々まで確認します。不明点や交渉したい点があれば、このタイミングで誠実に伝えましょう。

- 内定承諾・辞退: 複数の企業から内定をもらった場合は、慎重に比較検討し、期限内に承諾または辞退の連絡をします。

- 円満な退職交渉: 内定を承諾したら、現職への退職の意向を伝えます。法律上は2週間前で良いとされていますが、会社の就業規則(通常1~2ヶ月前)に従い、まずは直属の上司に口頭で伝えるのがマナーです。強い引き留めに遭う可能性もありますが、感謝の気持ちを伝えつつも、転職の意思が固いことを毅然とした態度で示しましょう。

- 引き継ぎ: 後任者やチームメンバーに迷惑がかからないよう、責任をもって業務の引き継ぎを行います。引き継ぎ資料を作成するなど、丁寧な対応を心がけることで、良好な関係を保ったまま退職できます。立つ鳥跡を濁さず、です。

これらのステップを一つひとつ丁寧に進めることが、あなたの新しいキャリアへの扉を開くことに繋がります。

社会人3年目の転職に強いおすすめ転職エージェント・サイト3選

社会人3年目の転職活動を効率的かつ効果的に進める上で、転職エージェントや転職サイトの活用は不可欠です。ここでは、第二新卒や若手層の転職に定評があり、実績も豊富な3つの主要サービスを紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったサービスを複数登録して活用するのがおすすめです。

① リクルートエージェント

業界最大手の実績と、圧倒的な求人数を誇るのが「リクルートエージェント」です。転職を考え始めたら、まず登録しておきたいサービスの一つと言えるでしょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 圧倒的な求人数 | 公開求人・非公開求人を合わせ、常時膨大な数の求人を保有しています。幅広い業界・職種を網羅しているため、あなたの希望に合う求人が見つかる可能性が非常に高いです。 |

| 全年代・全職種対応 | 第二新卒・若手層はもちろん、ミドル層やハイクラス層まで、あらゆるキャリアステージに対応しています。キャリアアップを目指す若手向けの求人も豊富です。 |

| 豊富な支援実績 | 長年の実績から蓄積された転職ノウハウが強みです。提出書類の添削や面接対策など、各業界に精通したキャリアアドバイザーによる手厚いサポートが受けられます。 |

| 充実したツール | 独自の「職務経歴書エディター」を使えば、質問に答えるだけで簡単に質の高い職務経歴書を作成できます。これは転職活動が初めての人にとって非常に心強い機能です。 |

こんな人におすすめ:

- できるだけ多くの求人を見て、選択肢を広げたい人

- 希望する業界や職種がまだ明確に定まっていない人

- 実績豊富な大手のエージェントに、安心してサポートを任せたい人

参照:株式会社リクルート公式サイト

② doda

「doda」は、「転職サイト」と「転職エージェント」の両方の機能を併せ持つ、パーソルキャリア株式会社が運営する総合転職サービスです。自分のペースで進めたい部分と、プロに相談したい部分を両立できるのが大きな特徴です。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| エージェントとサイトの併用 | 自分で求人を探して応募する「転職サイト」機能と、キャリアアドバイザーが求人紹介や選考サポートを行う「エージェントサービス」を一つのIDで利用できます。状況に応じて使い分けが可能です。 |

| スカウトサービスが充実 | 職務経歴などを登録しておくと、あなたに興味を持った企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」が活発です。思わぬ優良企業から声がかかる可能性があります。 |

| 専門サイトの展開 | ITエンジニアや営業職など、特定の職種に特化した専門サイトも展開しており、より専門的な求人情報やサポートを受けることができます。 |

| 各種診断ツール | 「年収査定」や「キャリアタイプ診断」など、自己分析に役立つ無料の診断ツールが充実しており、客観的に自分の市場価値や適性を知るのに役立ちます。 |

こんな人におすすめ:

- 自分のペースで求人を探しつつ、必要に応じてプロのアドバイスも受けたい人

- 企業からのスカウトを受けて、自分の市場価値を確かめたい人

- 自己分析に役立つツールを活用しながら、転職活動を進めたい人

参照:パーソルキャリア株式会社公式サイト

③ マイナビエージェント

「マイナビエージェント」は、新卒採用の「マイナビ」で知られる株式会社マイナビが運営しており、特に20代~30代の若手社会人の転職サポートに強みを持っています。初めての転職で不安を感じている方に、特におすすめのサービスです。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 若手・第二新卒に強い | 新卒採用市場で築いた企業との太いパイプを活かし、若手人材を求める企業の求人を豊富に保有しています。特に第二新卒向けのサポートには定評があります。 |

| 中小企業の求人も豊富 | 大手企業だけでなく、独自の強みを持つ優良な中小企業の求人も多く扱っています。大手志向に偏らず、幅広い選択肢から検討したい場合に有効です。 |

| 丁寧なサポート体制 | 各業界の専任アドバイザーが、キャリアカウンセリングから書類添削、面接対策まで、一対一で親身にサポートしてくれます。利用者満足度も高く、初めての転職でも安心です。 |

| 日程調整などの代行 | 面接の日程調整や、給与などの条件交渉もエージェントが代行してくれるため、在職中で忙しい方でもスムーズに転職活動を進めることができます。 |

こんな人におすすめ:

- 初めての転職で、何から始めれば良いか分からず不安な人

- 専任のアドバイザーに、じっくりと相談しながら進めたい人

- 大手だけでなく、自分に合った優良な中小企業も視野に入れたい人

参照:株式会社マイナビ公式サイト

これらのサービスは無料で利用できるため、まずは2~3社に登録し、それぞれのキャリアアドバイザーと面談してみることをお勧めします。相性の良いアドバイザーを見つけることが、転職成功への近道となります。

社会人3年目の転職に関するよくある質問

社会人3年目での転職を検討する際、多くの人が共通の疑問や不安を抱きます。ここでは、特によく寄せられる3つの質問について、分かりやすくお答えします。

スキルなしでも転職できますか?

結論から言うと、「スキルなし」でも転職は十分に可能です。 ただし、ここでの「スキルなし」の定義を正しく理解することが重要です。

多くの人が「スキル」と聞くと、プログラミングや語学、経理などの「専門スキル」を思い浮かべがちです。確かに、3年目の段階でこうした高度な専門スキルを持っている人は少ないかもしれません。

しかし、企業が3年目の人材に求めているのは、専門スキルだけではありません。むしろ、より重視しているのは、3年間の社会人経験を通じて身につけた「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」です。

- コミュニケーション能力: 上司への報連相、同僚との連携、顧客との折衝など。

- 課題解決能力: 仕事で発生した問題の原因を考え、解決策を実行した経験。

- 自己管理能力: 複数のタスクの優先順位をつけ、納期を守る力。

- 基本的なPCスキル: Word、Excel、PowerPointを使った資料作成能力。

これらは、あなたが意識していなくても、日々の業務を通じて自然と身についているはずの、立派なスキルです。「スキルなし」と悲観するのではなく、これまでの経験を棚卸しして、これらのポータブルスキルを言語化し、アピールすることが重要です。

また、社会人3年目は「ポテンシャル採用」の枠がまだ広いため、未経験の職種であっても、学習意欲や人柄をアピールすることで採用される可能性は十分にあります。「スキルがないから」と諦めるのではなく、自分の中にある「隠れたスキル」を見つけ出し、今後のポテンシャルとセットで伝える戦略を立てましょう。

転職は何回目までなら不利になりませんか?

転職回数について、明確に「〇回までならセーフ」という基準があるわけではありません。企業が気にするのは、回数そのものよりも、その「中身」です。

具体的には、以下の2点が重要視されます。

- 在籍期間: 各社の在籍期間が極端に短い(例:1年未満)場合、「忍耐力がない」「適応能力が低い」と見なされ、不利になる可能性が高まります。社会人3年目での転職が初めてであれば、在籍期間は3年ということになり、この点はほとんど問題視されません。

- 転職理由の一貫性: 転職を繰り返している場合、その理由に一貫したキャリアプランがあるかどうかが問われます。「キャリアアップのために、段階的にスキルを身につけてきた」というように、ポジティブで一貫性のあるストーリーが語れれば、複数回の転職もプラスに評価されることがあります。逆に、毎回「人間関係」「労働環境」といった他責的な理由が並んでいると、マイナス評価に繋がります。

社会人3年目(25歳前後)で1回目の転職であれば、回数が不利になることはまずありません。 むしろ、キャリアを真剣に考えた上での行動として、ポジティブに捉えられるケースの方が多いでしょう。

ただし、今回の転職で安易な決断をしてしまうと、次の転職(2回目)のハードルは格段に上がります。今回の転職を成功させ、次の会社で腰を据えて実績を積むことが、将来のキャリアを守る上でも非常に重要です。

在職中に転職活動すべきですか?それとも退職後?

これは非常に悩ましい問題ですが、結論としては、可能な限り「在職中に転職活動を始める」ことを強くお勧めします。 それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

| 活動タイミング | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 在職中 | ・収入が途絶えないため、経済的な安心感がある ・焦らずに、じっくりと企業選びができる ・「現職でも評価されている」という精神的な余裕が生まれる ・職務経歴にブランク(空白期間)ができない |

・平日の面接など、時間の確保が難しい ・現職の業務と両立させる必要があり、体力的にきつい ・同僚などに知られないよう、慎重に行動する必要がある |

| 退職後 | ・転職活動に全ての時間を集中できる ・平日の面接にも柔軟に対応できる ・心身ともにリフレッシュできる期間が持てる |

・収入がなくなるため、金銭的なプレッシャーが大きい ・「早く決めないと」という焦りから、安易な妥協をしやすい ・職務経歴にブランクができ、面接で理由を問われる ・精神的に不安定になりやすい |

比較すると分かる通り、退職後の活動はリスクが非常に大きいと言えます。特に、金銭的なプレッシャーからくる「焦り」は、冷静な判断を狂わせる最大の敵です。焦って不本意な転職先を決めてしまっては、元も子もありません。

在職中の活動は確かに大変ですが、転職エージェントなどを活用すれば、面接の日程調整などを代行してもらえるため、負担を軽減できます。まずは現職を続けながら情報収集を始め、自己分析や書類作成を進めるのが賢明な選択です。経済的・精神的な安定を保ちながら、腰を据えて「本当に自分に合った企業」を探しましょう。

まとめ

社会人3年目という節目は、キャリアを見つめ直し、新たな一歩を踏み出すための絶好の機会です。この記事では、転職市場におけるあなたのユニークな立ち位置から、メリット・デメリット、成功と失敗の分かれ道、そして具体的な行動ステップまでを網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

社会人3年目のあなたは、転職市場において「3年間の実務で得た基礎スキル」と「将来の成長可能性というポテンシャル」を兼ね備えた、非常に魅力的な存在です。新卒にはない社会人経験と、ベテランにはない若さと柔軟性を武器に、第二新卒と若手向け中途採用の両方のフィールドで戦うことができます。

この有利な立場を最大限に活かし、転職を成功させる鍵は、「徹底した自己分析」と「明確なキャリアプラン」にあります。

なぜ転職したいのか、その根本原因を深く掘り下げ、ネガティブな不満を「次に何を成し遂げたいか」というポジティブな目標に昇華させること。そして、その目標達成のために今回の転職がどういう位置付けになるのか、5年後、10年後を見据えた一貫性のあるストーリーを語れるように準備することが不可欠です。

一方で、「3年で辞める」という事実に対して、採用担当者が「忍耐力がないのでは?」という懸念を抱くのも事実です。この懸念を払拭するため、一時的な感情や勢いで行動するのではなく、転職を自身のキャリアにおける戦略的な一手として冷静に位置づけ、論理的に説明する準備が求められます。

転職は、決して「逃げ」ではありません。あなたがこれからのキャリアをより豊かで充実したものにするための、前向きな「挑戦」です。この記事で得た知識を羅針盤として、自信を持って次の一歩を踏み出してください。あなたの未来が、今回の決断によってより良い方向へ進むことを心から願っています。