32歳という年齢は、キャリアにおいて一つの大きな節目です。社会人経験が10年ほどになり、専門的なスキルや経験を積み上げてきた一方で、「このままで良いのだろうか」「新しい環境で挑戦したい」といった思いを抱く人も少なくありません。しかし、いざ転職を考え始めると、「32歳の転職は厳しいのではないか」「20代の頃とは状況が違うのでは」といった不安が頭をよぎるかもしれません。

結論から言えば、32歳の転職は決して「厳しい」だけではありません。むしろ、これまでの経験とこれからのポテンシャルを兼ね備えた30代前半は、キャリアを大きく飛躍させる絶好のチャンスと言えます。企業側も、この年代の人材を組織の中核を担う存在として注目しています。

ただし、20代の頃のようなポテンシャルだけを武器にした転職が難しいのも事実です。成功を掴むためには、自身の市場価値を正確に把握し、戦略的に転職活動を進める必要があります。

この記事では、32歳の転職市場におけるリアルな現状から、企業が求める人物像、転職を成功させるための具体的なステップ、さらには自身の市場価値を高める方法まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、32歳という年齢に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って次の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えてくるでしょう。

目次

32歳の転職は厳しい?転職市場におけるリアルな現状

「32歳の転職は厳しい」という言葉を耳にすることがありますが、その実態はどうなのでしょうか。このセクションでは、なぜそのように言われるのか、そして実際の転職市場では30代前半がどのように評価されているのか、多角的な視点からリアルな現状を解き明かしていきます。

32歳の転職が「厳しい」と言われる理由

まず、「32歳の転職は厳しい」という言説が生まれる背景には、いくつかの具体的な理由が存在します。これらを理解することは、転職活動における課題を事前に把握し、対策を立てる上で非常に重要です。

第一に、20代に比べてポテンシャル採用の枠が減少する点が挙げられます。企業が20代の人材を採用する際、多くの場合、現時点でのスキルや経験よりも将来的な成長性、いわゆる「ポテンシャル」を重視します。未経験の職種であっても、若さや柔軟性、学習意欲を評価して採用に至るケースは少なくありません。しかし、32歳になると、企業側の期待値は変化します。社会人経験が約10年あることから、「ポテンシャル」に加えて「即戦力」としての具体的な実績や専門性が厳しく問われるようになります。そのため、未経験の業界や職種に挑戦する際のハードルは、20代の頃と比較して格段に高くなる傾向があります。

第二に、求められるスキルや経験のレベルが上がることです。32歳の人材に対して、企業は単なる一担当者としての能力だけでなく、チームを牽引するリーダーシップや、後輩を指導・育成するマネジメント能力を期待することが増えてきます。たとえ役職に就いていなくても、プロジェクトリーダーの経験や、主体的に周囲を巻き込んで業務を推進した経験などが評価の対象となります。これらの経験が乏しい場合、同年代の他の候補者と比較された際に不利になる可能性があります。

第三に、年収や待遇面でのミスマッチが起こりやすいという点も無視できません。32歳ともなれば、現職である程度の給与や役職を得ていることが多く、転職に際しても同等かそれ以上の条件を求めるのが自然です.しかし、企業側が候補者の経験やスキルに対して想定している評価と、候補者自身が希望する待遇との間にギャップが生じることがあります。特に、異業種への転職や、企業の規模が変わる場合には、一時的に年収が下がる可能性も受け入れなければならないケースも出てくるでしょう。この条件交渉がうまくいかず、転職を断念するパターンも少なくありません。

最後に、ライフステージの変化も影響します。結婚や子育てといった家庭の事情により、勤務地や勤務時間、転勤の可否などに制約が生まれることがあります。これにより、応募できる求人の選択肢が狭まったり、企業側から懸念を示されたりすることもあり得ます。

これらの理由から、「32歳の転職は厳しい」というイメージが形成されていると考えられます。しかし、これらはあくまで課題の一面に過ぎません。

実際は30代前半が転職のチャンスである理由

「厳しい」と言われる一方で、データと実態は、30代前半が転職における「ゴールデンエイジ」であることを示唆しています。ネガティブな側面に囚われず、なぜチャンスなのかを理解することが、成功への第一歩です。

まず、実際の転職市場の動向を見てみましょう。総務省統計局の労働力調査によると、転職者数は30代前半(30〜34歳)の層で一つのピークを迎える傾向が見られます。これは、多くのビジネスパーソンがこの時期にキャリアの見直しを行い、実際に行動に移していることの現れです。企業側も、この年代の活発な動きを理解しており、採用活動を積極的に行っています。つまり、32歳は求職者と企業の双方にとって、需要と供給がマッチしやすい年代なのです。(参照:総務省統計局 労働力調査)

チャンスである最大の理由は、32歳が「実務経験」と「将来性」という、企業が求める二つの要素を最もバランス良く兼ね備えている年代だからです。約10年間の社会人経験で培った専門スキルや業務知識は、入社後すぐに活躍できる「即戦力」としての価値を十分に持っています。一方で、40代や50代と比較すればまだ若く、新しい環境への適応力や、さらなる成長ポテンシャルも期待できます。企業にとって、目先の成果だけでなく、10年後、20年後の組織を担うリーダー候補として育成していく上でも、32歳は非常に魅力的な存在なのです。

さらに、キャリアの方向性を再定義するのに最適な時期であることも、チャンスである理由の一つです。20代はがむしゃらに目の前の仕事に取り組む時期かもしれませんが、30代に入ると、自分の得意なこと(Can)、やりたいこと(Will)、そして会社から求められること(Must)が明確になってきます。この自己理解を基に、「本当に自分に合ったキャリアは何か」を考え、専門性を深めるのか、マネジメントに進むのか、あるいは新たな分野に挑戦するのか、主体的にキャリアを設計できるのが32歳というタイミングです。この時期の転職は、その後の長期的なキャリア形成に大きなプラスの影響を与える可能性を秘めています。

企業は32歳にポテンシャルと実績の両方を期待している

これまでの話をまとめると、企業が32歳の候補者に求めているのは、「過去の実績」と「未来のポテンシャル」という二つの側面を高いレベルで両立していることに集約されます。どちらか一方だけでは、採用を勝ち取るのは難しいでしょう。

「過去の実績」とは、具体的にどのような業務に携わり、どのようなスキルを身につけ、そしてどのような成果を出してきたか、という具体的な証拠です。例えば、「営業として3年間で担当エリアの売上を150%にした」「プロジェクト管理ツールを導入し、チームの工数を20%削減した」といった定量的な実績は、あなたの能力を客観的に証明する上で極めて重要です。企業は、あなたが自社に入社した場合、これまでの経験を活かしてどのように貢献してくれるのかを具体的にイメージしたいと考えています。

一方で、「未来のポテンシャル」とは、未知の課題に対する対応力や学習意欲、そして組織への貢献意欲などを指します。たとえ現時点で全てのスキルが揃っていなくても、「新しい技術を積極的に学んでいる」「現職で後輩の育成に力を入れている」といった姿勢を示すことで、将来の成長性をアピールできます。また、企業のビジョンや事業戦略に共感し、その一員としてどのように成長していきたいかを自分の言葉で語れることも、ポテンシャルを評価される上で大切な要素です。

採用担当者は、履歴書や職務経歴書、そして面接を通じて、「この候補者は、これまでの経験を活かして即戦力として活躍してくれるだろうか(実績)。そして、今後我が社の中核を担う人材へと成長してくれるだろうか(ポテンシャル)」という二つの問いに対する答えを探しています。

したがって、32歳の転職活動においては、これまでのキャリアで何を成し遂げてきたのかを明確に棚卸しすると同時に、これから何を成し遂げたいのかという未来志向のビジョンを持つことが、成功への鍵となります。

企業が32歳の採用候補者に求める3つの要素

32歳の転職市場において、企業は候補者に対して漠然とした期待を抱いているわけではありません。採用の成否を分けるのは、企業が具体的に求める要素を理解し、自身がそれに応えられる人材であることを効果的にアピールできるかどうかにかかっています。ここでは、企業が32歳の採用候補者に特に重視する3つの要素について、深掘りして解説します。

即戦力として活躍できる専門性やスキル

企業が32歳の人材を採用する上で、最も重視するのが「即戦力性」です。約10年の社会人経験を持つ32歳に対して、手厚い研修期間を用意する企業は多くありません。入社後、比較的早い段階で担当業務をこなし、チームに貢献し、成果を出すことが期待されます。この期待に応えるために不可欠なのが、専門性やスキルです。

ここで言う「専門性」とは、特定の職種や業界で培われた深い知識と実践的な能力を指します。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 営業職: 新規顧客開拓の手法、既存顧客との関係構築力、高度な交渉術、特定の業界における深い知識や人脈。

- エンジニア職: 特定のプログラミング言語(Python, Java, Goなど)を用いた開発経験、クラウド(AWS, Azure, GCP)環境の設計・構築スキル、大規模なシステムアーキテクチャの設計能力。

- マーケティング職: SEO/SEM、SNSマーケティング、データ分析に基づく戦略立案能力、MAツールの運用経験。

- 企画・管理部門: 財務諸表の分析能力、法務・労務に関する知識、事業計画の策定経験、プロジェクトマネジメントスキル。

重要なのは、これらのスキルを「できる」というレベルではなく、「成果を出した」という実績と共に語れることです。職務経歴書や面接では、「法人営業を5年間担当しました」と記述するだけでは不十分です。「担当エリアの深耕と新規開拓戦略を立案・実行し、3年間で個人売上目標を平均120%達成。特に、競合他社が手薄だった中小企業向けに新たなアプローチを確立し、新規契約件数を前年比40%増加させました」というように、具体的な行動(Action)と定量的な結果(Result)をセットで示すことが、あなたの専門性を説得力あるものにします。

企業は、あなたが持つ専門スキルが、自社の課題解決や事業成長にどのように直結するのかを知りたいのです。そのため、応募する企業の事業内容や募集職種のミッションを深く理解し、自分のスキルセットがその中でどのように活かせるのかを具体的に説明できるように準備しておくことが極めて重要です。

チームをまとめるマネジメント・リーダーシップ経験

32歳という年齢は、プレイヤーとしての能力だけでなく、組織への貢献意欲や周囲を巻き込む力も問われるステージです。企業は、将来の管理職候補、あるいはチームの中核を担うリーダーとして活躍してくれる人材を求めています。そのため、マネジメントやリーダーシップの経験は、非常に強力なアピールポイントとなります。

ここで言う「マネジメント・リーダーシップ経験」は、必ずしも課長や部長といった公式な役職に就いていた経験だけを指すわけではありません。以下のような経験も、十分に評価の対象となります。

- プロジェクトリーダー: 数名のメンバーで構成されるプロジェクトを率い、目標達成に導いた経験。

- 後輩指導・メンター: 新入社員や後輩のOJT(On-the-Job Training)を担当し、その成長をサポートした経験。

- 業務改善の主導: チーム内の非効率な業務プロセスを発見し、改善策を提案・実行して、チーム全体の生産性向上に貢献した経験。

- 部門間の調整役: 複数の部署が関わる複雑な案件において、利害関係を調整し、プロジェクトを円滑に推進した経験。

これらの経験をアピールする際は、「何をしたか(What)」だけでなく、「なぜそうしたか(Why)」や「どのように進めたか(How)」を具体的に語ることが重要です。例えば、「後輩を指導しました」ではなく、「後輩が業務でつまずいていた際、定期的な1on1ミーティングを設定し、目標設定と進捗確認をサポートしました。結果として、3ヶ月後には彼が一人で担当案件を完遂できるようになり、チーム全体の目標達成に貢献しました」といったストーリーで伝えることで、あなたのリーダーシップのスタイルや問題解決能力がより鮮明に伝わります。

企業は、単に個人のスキルが高いだけでなく、そのスキルや経験をチームに還元し、組織全体のパフォーマンスを高められる人材を求めています。自分一人の成果だけでなく、チームや組織という視点で物事を考え、行動できることを示すことが、32歳の転職では不可欠です。

どんな環境でも通用するポータブルスキル

専門性やリーダーシップ経験が特定の職務や組織で発揮される能力だとすれば、「ポータブルスキル」は、どのような業界、職種、環境であっても普遍的に通用する持ち運び可能な能力を指します。環境の変化が激しい現代において、このポータブルスキルの重要性はますます高まっています。特に、異業種や異職種への転職を考える場合、このスキルが新しい環境への適応力を示す鍵となります。

代表的なポータブルスキルには、以下のようなものがあります。

| スキル分類 | 具体的なスキル例 |

|---|---|

| 対人関係能力 | ・コミュニケーション能力 ・プレゼンテーション能力 ・交渉力 ・傾聴力 ・協調性 |

| 思考力・課題解決能力 | ・論理的思考力(ロジカルシンキング) ・批判的思考力(クリティカルシンキング) ・課題発見能力 ・計画立案能力 ・情報収集・分析能力 |

| 自己管理能力 | ・タイムマネジメント能力 ・ストレス耐性 ・学習意欲・自己啓発力 ・目標設定・達成能力 |

これらのスキルは、抽象的な概念であるため、単に「私には論理的思考力があります」と主張するだけではアピールになりません。これもまた、具体的な業務エピソードを通じて証明する必要があります。

例えば、「論理的思考力」をアピールしたいのであれば、「顧客からのクレームが多発していた状況で、過去のクレームデータを分析し、原因を『製品の仕様理解不足』『納期の遅延』『営業担当の対応』の3つに分類しました。それぞれの原因に対して具体的な対策を立案・実行した結果、半年でクレーム件数を40%削減することに成功しました」というように、課題(Situation)、原因分析(Thinking Process)、行動(Action)、結果(Result)を構造的に説明することで、あなたの思考力が説得力を持って伝わります。

32歳にもなると、これまでのキャリアの中で無意識のうちにこれらのポータブルスキルが磨かれているはずです。自己分析を通じて、自分の強みとなるポータブルスキルは何かを特定し、それを裏付ける具体的なエピソードを複数準備しておくことが、面接での対応力を大きく高めるでしょう。企業は、あなたが未知の状況に直面したときに、どのように考え、行動するのかを知りたがっています。ポータブルスキルは、その問いに対する最も雄弁な答えとなるのです。

32歳で転職するメリットとデメリット

32歳での転職は、キャリアにおける大きな決断です。この決断を後悔のないものにするためには、転職によって得られる可能性(メリット)と、直面するかもしれない困難(デメリット)の両方を冷静に理解しておくことが不可欠です。ここでは、それぞれの側面を具体的に見ていきましょう。

転職によって得られるメリット

32歳というタイミングでの転職は、これまでの経験を武器に、キャリアをより良い方向へ導く大きなチャンスを秘めています。主なメリットとして、以下の3点が挙げられます。

キャリアアップや年収アップが期待できる

32歳での転職は、自身の市場価値を正当に評価してもらう絶好の機会です。同じ会社に長く勤めていると、実績を上げていても給与の上がり幅が限定的であったり、ポストが埋まっていて昇進が難しかったりするケースは少なくありません。

転職市場に目を向ければ、あなたの経験やスキルを高く評価し、より良いポジションや待遇を提示してくれる企業が見つかる可能性があります。特に、成長著しい業界や、専門スキルを持つ人材が不足している分野に身を移すことで、大幅な年収アップを実現することも夢ではありません。例えば、従来の産業からIT/DX関連の職種へ、あるいは国内中心のビジネスからグローバル展開を進める企業へ転職することで、キャリアのステージを一段階引き上げることができます。

重要なのは、現職での評価に甘んじることなく、外部の市場で自分の価値がどの程度なのかを客観的に把握することです。転職エージェントなどを活用して情報収集を行えば、思いもよらない好条件の求人に出会えるかもしれません。

これまでの経験を活かして新しい環境で挑戦できる

社会人経験が10年近くになると、仕事に慣れが生じ、日々の業務がマンネリ化していると感じる人もいるでしょう。32歳の転職は、これまでに培った経験という土台を活かしながら、新たな環境で刺激的な挑戦を始めるのに最適なタイミングです。

例えば、「営業経験」というコアスキルを軸に、扱う商材をBtoBからBtoCへ変えてみる、あるいは業界を製造業からSaaS業界へ移してみる、といった「軸ずらし転職」が可能です。これにより、既存のスキルを陳腐化させることなく、新しい知識や視野を身につけ、キャリアの幅を広げることができます。

全くの未経験分野への挑戦はハードルが高いですが、これまでの経験と親和性の高い領域を選ぶことで、ソフトランディングが可能です。新しい環境に身を置くことは、新たな人脈の構築や、自分でも気づかなかった能力の発見にも繋がり、仕事に対するモチベーションを再燃させる大きなきっかけとなるでしょう。

ライフプランに合わせた働き方を実現できる

32歳は、結婚、出産、育児、あるいは親の介護など、プライベートでのライフイベントが大きく変化する時期でもあります。これからの人生を見据えたときに、「今の働き方をこのまま続けられるだろうか」と考えるのは自然なことです。

転職は、自身のライフプランに合わせた働き方を実現するための有効な手段となり得ます。例えば、長時間労働が常態化している職場から、ワークライフバランスを重視する企業へ移る。あるいは、フル出社の環境から、リモートワークやフレックスタイム制度が充実している企業へ転職することで、仕事とプライベートの両立を図りやすくなります。

「家族と過ごす時間を増やしたい」「趣味の時間を確保したい」といった希望を叶えるために、転職という選択肢を検討する価値は十分にあります。企業側も、多様な働き方を許容するダイバーシティ&インクルージョンを推進しており、優秀な人材を確保するために柔軟な労働環境を提供するケースが増えています。自分にとって何が大切なのか、という価値観を明確にし、それに合った企業文化を持つ会社を選ぶことが、長期的な満足度に繋がります。

転職活動で考えられるデメリット

一方で、32歳の転職には乗り越えるべきハードルも存在します。メリットばかりに目を向けるのではなく、デメリットもしっかりと認識し、対策を講じることが成功の鍵です。

未経験分野への挑戦はハードルが上がる

メリットの項で「軸ずらし転職」に触れましたが、これまでのキャリアと全く関連性のない、完全な未経験分野への挑戦は、20代に比べて格段に難しくなります。企業は32歳の人材に即戦力性を求めるため、教育コストのかかる未経験者を採用するインセンティブが働きにくいのが実情です。

もし未経験分野への転職を目指すのであれば、相応の覚悟と準備が必要です。例えば、資格を取得する、専門のスクールに通うなど、転職したい分野に対する本気度と学習意欲を具体的な行動で示すことが求められます。また、多くの場合、一時的な年収ダウンを受け入れなければならない可能性も高くなります。その分野でキャリアを再スタートし、数年かけて年収を回復・向上させていくという長期的な視点が必要になるでしょう。

企業からの期待値が高くプレッシャーを感じやすい

無事に転職できたとしても、そこで終わりではありません。32歳の転職者に対して、企業は高い期待を寄せています。「相応の給与を払っているのだから、すぐにでも成果を出してくれるはずだ」という無言のプレッシャーを感じる場面は少なくないでしょう。

入社後は、新しい職場環境、人間関係、仕事の進め方に迅速に適応しつつ、早期に目に見える成果を出すことが求められます。20代の若手社員のように、誰かが手取り足取り教えてくれるわけではありません。自ら積極的に情報をキャッチアップし、周囲を巻き込みながら業務を推進していく主体性が不可欠です。この期待値の高さが、人によっては大きなストレスになる可能性も考慮しておく必要があります。

転職活動が長引く可能性がある

32歳の転職活動は、20代の頃のように「とりあえず応募してみる」というスタイルではうまくいきません。自身の経験やスキルと、企業の求める要件が高いレベルでマッチングする必要があるため、応募できる求人の数は限られてきます。また、選考プロセスにおいても、スキルや実績を深く問われるため、一社あたりの準備に時間がかかります。

結果として、転職活動が数ヶ月から半年、あるいはそれ以上に及ぶことも珍しくありません。特に、在職しながらの転職活動は、時間的・精神的な負担も大きくなります。活動が長引くと、「どこにも採用されないのではないか」という焦りから、本来の希望とは異なる企業に妥協して入社してしまい、結果的に後悔するというケースもあります。長期戦になる可能性を覚悟し、焦らずにじっくりと取り組む姿勢が大切です。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| キャリア・年収 | ・経験を正当に評価され、年収アップが期待できる ・より上位の役職や責任ある仕事に就ける可能性がある |

・未経験分野では年収が下がる可能性がある ・希望する待遇と企業の評価にギャップが生じやすい |

| 仕事内容・環境 | ・経験を活かし、新しい分野や環境で挑戦できる ・マンネリを打破し、仕事への意欲を取り戻せる |

・完全未経験への挑戦はハードルが高い ・入社後すぐに成果を出すことを求められるプレッシャーがある |

| 働き方・ライフプラン | ・リモートワークなど、柔軟な働き方を実現できる ・ライフステージの変化に合わせて職場を選べる |

・家庭の事情(勤務地など)で応募先が制限されることがある ・転職活動そのものが長引き、精神的・時間的負担が大きい |

事前に知っておきたい!32歳の転職で失敗しがちな人の特徴

32歳の転職は、成功すればキャリアを大きく飛躍させる一方、一歩間違えると後悔の残る結果になりかねません。成功する人がいる裏側で、残念ながら失敗に終わってしまう人もいます。失敗には共通するパターンがあるものです。ここでは、32歳の転職で失敗しがちな人の特徴を4つ挙げ、それぞれを反面教師として成功へのヒントを探ります。

自身の市場価値を客観的に把握できていない

転職活動における最も基本的かつ重要なステップは、「自分自身の現在地を知ること」、つまり市場価値を客観的に把握することです。これを怠ると、転職活動全体が的外れなものになってしまいます。失敗する人には、この市場価値の認識に歪みがあるケースが非常に多く見られます。

歪みには二つのパターンがあります。一つは「過大評価」です。現職で高い評価を得ていたり、特定のプロジェクトで成功体験があったりすると、「自分はどこへ行っても通用する優秀な人材だ」と過信してしまうことがあります。しかし、社内での評価が必ずしも社外の転職市場での評価と一致するとは限りません。その会社の文化やビジネスモデルに特化したスキルは、他の企業では評価されない可能性もあります。このタイプの人は、自分の実力に見合わないハイクラスな求人ばかりに応募し、書類選考でことごとく落ち続けて自信を喪失してしまう、という悪循環に陥りがちです。

もう一つのパターンは「過小評価」です。特に、一つの会社に長く勤めている人に多く見られます。自分のやってきた仕事が「当たり前」になってしまい、その中に含まれる専門性やスキルの価値に気づけません。「自分には大したスキルはない」「転職なんて無理だ」と思い込み、本来であれば挑戦できるはずの魅力的な求人を諦めてしまいます。面接の場でも、自信のなさが伝わってしまい、ポテンシャルをアピールしきれずに終わってしまいます。

市場価値を客観的に把握するためには、社内という閉じた世界から一歩外に出て、外部の視点を取り入れることが不可欠です。具体的には、転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談し、経歴を評価してもらう、複数の転職サイトに登録してスカウトの状況を見てみる、同業他社の知人と情報交換をしてみる、といった方法が有効です。これにより、「自分のどの経験が評価されるのか」「現在のスキルレベルでどのくらいの年収が期待できるのか」といった客観的な指標を得ることができます。

転職理由がネガティブで言語化できていない

面接で必ず聞かれる質問の一つが「転職理由」です。この質問への回答が、合否を大きく左右すると言っても過言ではありません。失敗しがちな人は、転職を考えたきっかけであるネガティブな感情を、そのままストレートに伝えてしまう傾向があります。

「現職の給料が低い」「上司と合わない」「残業が多くてきつい」といった不満は、転職を考えるきっかけとしては自然なものです。しかし、それをそのまま伝えてしまうと、採用担当者には「不満があったらまたすぐに辞めてしまうのではないか」「他責思考で、環境適応能力が低いのではないか」といったネガティブな印象を与えてしまいます。

転職を成功させる人は、ネガティブなきっかけを、ポジティブな志望動機へと変換する作業を必ず行っています。例えば、

- 「給料が低い」→「成果が正当に評価され、自身の成長と会社の成長がリンクする環境で、より高い貢献をしたい」

- 「上司と合わない」→「チームで協力し、オープンなコミュニケーションを通じて目標達成を目指す企業文化に魅力を感じた」

- 「残業が多い」→「業務の効率化を常に意識しており、生産性を高めることで、プライベートの時間も確保し、自己投資に繋げたい」

といった具合です。

重要なのは、単なる不満の表明で終わらせるのではなく、「現状の課題を認識し、それを解決するために、なぜ貴社でなければならないのか」という一貫したストーリーを構築することです。そのためには、自己分析を通じて「自分が仕事に何を求めているのか」を深く掘り下げ、企業研究を通じて「その企業が何を提供してくれるのか」を理解する必要があります。この二つが重なる点を見つけ出し、自分の言葉で語れるように準備しておくことが、説得力のある転職理由に繋がります。

準備不足のまま転職活動を始めてしまう

「良い求人があれば転職したいな」という軽い気持ちで転職サイトを眺め始め、なんとなく気になった企業にエントリーしてみる。これは、20代の転職では通用したかもしれませんが、32歳で同じことをすると高確率で失敗します。準備不足は、転職活動における最大の敵です。

失敗する人は、以下のような準備を怠っているケースが目立ちます。

- 自己分析が不十分: 自分の強み、弱み、価値観、キャリアプランが曖昧なまま活動を始める。

- キャリアの棚卸し不足: これまでの実績や経験を具体的に言語化・定量化できていない。

- 企業研究の浅さ: 企業のウェブサイトを数ページ見ただけで、ビジネスモデルや企業文化、求める人物像を深く理解していない。

- 応募書類の使い回し: どの企業にも同じ内容の履歴書・職務経歴書を送っている。

32歳の転職は、前述の通り、自身の経験・スキルと企業のニーズを高い精度でマッチングさせる必要があります。そのためには、「なぜこの会社なのか」「なぜこの職種なのか」「入社後どのように貢献できるのか」という問いに対して、具体的かつ説得力のある答えを用意しなければなりません。これは、付け焼き刃の知識では到底不可能です。

成功する人は、本格的に応募を始める前に、十分な準備期間を設けています。自己分析に時間をかけ、職務経歴書を何度も推敲し、応募する一社一社に対して徹底的な企業研究を行います。この地道な準備が、結果的に内定への最短ルートとなるのです。「急がば回れ」という言葉は、まさに32歳の転職活動に当てはまります。

理想ばかりを追い求めて現実を見ていない

転職によって、キャリアや働き方をより良いものにしたいと願うのは当然のことです。しかし、その理想が高すぎると、現実とのギャップに苦しむことになります。失敗しがちな人の特徴として、転職に対する期待値が高すぎ、完璧な求人を求めすぎるという点が挙げられます。

「年収は今より100万円アップ、役職はマネージャー、勤務地は都心で転勤なし、残業はほとんどなく、仕事内容はやりがいがあって、社風も自由闊達で…」といったように、すべての条件が100%満たされる求人は、現実にはほとんど存在しません。このような「完璧な求人」を探し続けるうちに、時間は過ぎ去り、応募できる求人がどんどんなくなっていきます。

転職を成功させるためには、自分の中で「譲れない条件」と「妥協できる条件」に優先順位をつけることが不可欠です。「キャリアアップのためなら、一時的な年収ダウンは受け入れよう」「家族との時間を最優先にしたいから、仕事内容の面白さは二の次でも良い」といったように、自分なりの「転職の軸」を明確にすることが重要です。

また、企業の「良い面」だけでなく「悪い面(課題)」にも目を向ける現実的な視点も必要です。口コミサイトの情報などを参考にしつつも、それを鵜呑みにせず、面接の場で「現在、事業を進める上でどのような課題がありますか?」といった質問を投げかけ、自分の目で確かめる姿勢が大切です。

理想を追い求めることは悪いことではありません。しかし、その理想に固執するあまり、現実的な選択肢を見失ってしまうのは本末転倒です。柔軟な思考を持ち、優先順位に基づいて総合的に判断することが、満足のいく転職を実現するための鍵となります。

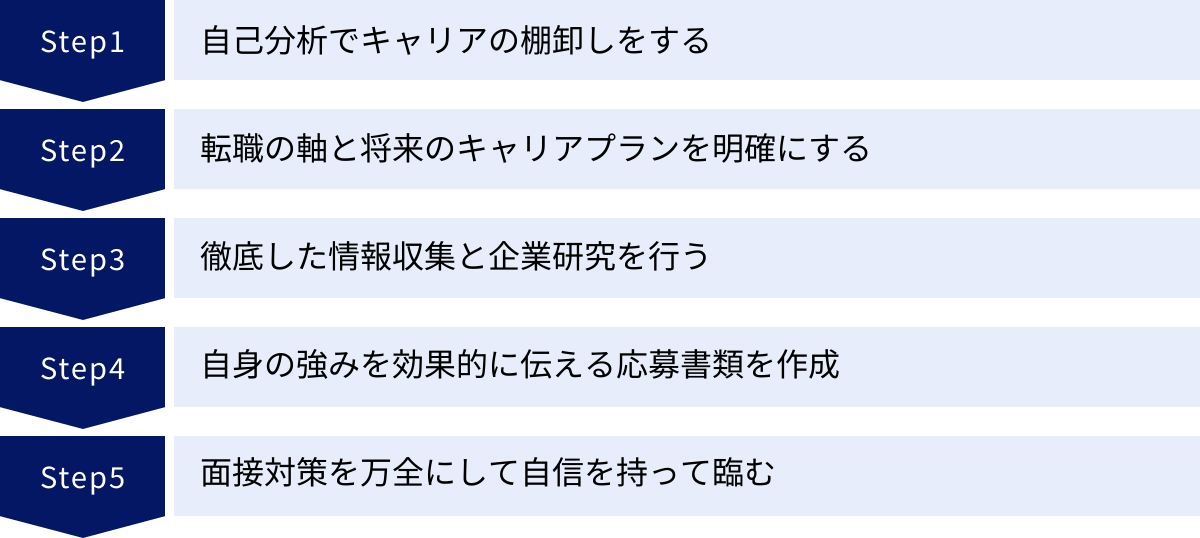

32歳の転職を成功に導くための5つの戦略的ステップ

32歳の転職は、思いつきや勢いだけで乗り切れるものではありません。成功を掴むためには、まるでプロジェクトを進行するように、計画的かつ戦略的に進めることが不可欠です。ここでは、内定獲得、そして入社後の活躍までを見据えた、5つの具体的なステップを解説します。このステップを着実に踏むことで、あなたの転職活動は格段に成功しやすくなるでしょう。

自己分析でキャリアの棚卸しをする

転職活動の出発点であり、最も重要な土台となるのが「自己分析」と「キャリアの棚卸し」です。これを疎かにすると、その後の全てのステップが的外れなものになってしまいます。ここでの目的は、「自分は何者で、何ができ、何をしたいのか」を徹底的に言語化することです。

まず、キャリアの棚卸しから始めましょう。新卒で入社してから現在までの約10年間を振り返り、以下の項目を時系列で具体的に書き出してみてください。

- 所属部署・役職: どのようなチームで、どのような役割を担っていたか。

- 業務内容: 日常的に行っていたタスク、担当したプロジェクトなど、具体的に記述する。

- 実績・成果: どのような成果を上げたか。「売上を〇%向上させた」「コストを〇円削減した」「プロジェクトを納期通りに完了させた」など、可能な限り定量的に示すことが重要です。数字で示せない場合でも、「業務プロセスを改善し、チームの残業時間を月平均〇時間削減した」「新しい顧客管理方法を導入し、リピート率向上に貢献した」など、具体的な貢献内容を記述します。

- 得られたスキル・知識: 業務を通じて身につけた専門スキル(プログラミング、語学、財務分析など)や、ポータブルスキル(問題解決能力、交渉力など)をリストアップします。

次に、この棚卸しした事実情報を基に、自己分析を深めていきます。キャリアの成功体験や失敗体験を振り返り、「なぜ成功したのか?」「なぜ失敗し、そこから何を学んだのか?」を掘り下げます。また、「仕事でやりがいを感じるのはどんな時か」「逆に、ストレスを感じるのはどんな状況か」といった感情面にも目を向けることで、自分の価値観が見えてきます。

この作業を効率的に進めるために、「Will-Can-Must」のフレームワークを活用するのもおすすめです。

- Will(やりたいこと): 将来的に挑戦したい仕事、実現したいキャリアビジョン、大切にしたい価値観。

- Can(できること): これまでの経験で培ったスキル、知識、実績。

- Must(すべきこと): 会社や社会から期待される役割、責任。

この3つの円が重なる部分こそが、あなたが最も輝ける領域であり、転職活動で目指すべき方向性を示してくれます。このステップにじっくりと時間をかけることが、後の迷いをなくし、一貫性のある活動に繋がります。

転職の軸と将来のキャリアプランを明確にする

自己分析で「現在地」が明らかになったら、次は「目的地」を設定します。それが、「転職の軸」と「将来のキャリアプラン」を明確にすることです。これが定まっていないと、目先の条件が良いだけの求人に飛びついてしまい、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。

「転職の軸」とは、転職する上で「これだけは譲れない」という条件の優先順位のことです。例えば、以下のような項目の中から、自分にとって何が最も重要かを3つほど選び、順位をつけます。

- 年収・待遇

- 仕事内容・やりがい

- 専門性の向上・スキルアップ

- 企業の安定性・将来性

- ワークライフバランス(残業時間、休日数、リモートワークの可否)

- 勤務地・転勤の有無

- 企業文化・社風

- マネジメント経験の機会

この軸が明確であれば、数多くの求人情報の中から、自分に合った企業を効率的に絞り込むことができます。また、面接で「会社選びで重視する点は何ですか?」と聞かれた際にも、説得力のある回答ができます。

次に、「将来のキャリアプラン」を描きます。これは、今回の転職をゴールと捉えるのではなく、あくまで長期的なキャリアの一つのステップと位置づけるための作業です。「5年後、10年後にどのようなプロフェッショナルになっていたいか」を具体的に想像してみてください。「特定の分野のスペシャリストとして第一人者になる」「マネージャーとしてチームを率い、大きな事業を動かす」「海外で活躍する」など、ビジョンは人それぞれです。

このキャリアプランと、応募する企業が提供できるキャリアパスが一致していることが、志望動機の説得力を格段に高めます。「私は将来〇〇という目標を達成したいと考えており、そのために不可欠な△△という経験を、貴社の□□という事業で積むことができると確信しています」というように、自分の未来と企業の未来を繋げて語ることができれば、採用担当者に「この人は長期的に活躍してくれそうだ」という強い印象を与えることができます。

徹底した情報収集と企業研究を行う

転職の軸が定まり、応募したい企業の方向性が見えてきたら、次に行うのが徹底的な情報収集と企業研究です。企業のウェブサイトを見るだけでは、準備として全く不十分です。その企業の「本当の姿」を多角的に理解することが、ミスマッチを防ぎ、質の高い応募書類や面接での回答に繋がります。

情報収集は、以下の3つのレベルで行うと効果的です。

- マクロレベル(業界・市場): 応募する企業が属する業界全体の動向、将来性、課題などを把握します。業界レポートやニュース、専門誌などを活用し、市場が成長しているのか、どのような技術革新が起きているのかを理解します。

- ミドルレベル(企業): 企業の公式サイトはもちろんのこと、IR情報(決算短信、有価証券報告書など)には、事業の状況や今後の戦略が具体的に書かれており、必見です。中期経営計画やプレスリリースも、企業が今何に力を入れているかを知る上で貴重な情報源です。

- ミクロレベル(現場・働き方): 社員のインタビュー記事、公式SNS、技術ブログなどをチェックし、どのような人がどのように働いているのか、社風を感じ取ります。転職エージェントから担当者を通じて、より詳細な内部情報(部署の雰囲気、残業時間の実態など)を得ることも有効です。また、企業の口コミサイトも参考になりますが、あくまで一個人の意見として捉え、情報を鵜呑みにしない注意が必要です。

このプロセスを通じて、「その企業が現在抱えている課題は何か」「どのような人材を求めているのか」という仮説を立てることが、次のステップへの重要な布石となります。

自身の強みを効果的に伝える応募書類を作成する

これまでのステップで準備した内容を、企業への最初のプレゼンテーション資料である「応募書類(履歴書・職務経歴書)」に落とし込みます。書類選考は、転職活動における最初の関門です。ここで採用担当者の目に留まらなければ、面接にすら進めません。

ポイントは、「応募企業に合わせたカスタマイズ」です。全ての企業に同じ書類を送るのは絶対にやめましょう。企業研究で得た情報に基づき、その企業が求めているであろうスキルや経験を、自分の経歴の中からハイライトして記述します。

特に職務経歴書は、単なる業務内容の羅列であってはいけません。「STARメソッド」を意識して記述すると、あなたの貢献度が格段に伝わりやすくなります。

- S (Situation): どのような状況・背景で

- T (Task): どのような課題・目標があり

- A (Action): 自身がどのように考え、行動し

- R (Result): 結果としてどのような成果が出たか

このフレームワークに沿って実績を記述することで、あなたの強みが具体的かつ論理的に伝わります。自己PR欄では、キャリアの棚卸しで見つけた自分の強みと、企業の求める人物像を結びつけ、「私を採用すれば、貴社にこのようなメリットがあります」というメッセージを明確に打ち出しましょう。

面接対策を万全にして自信を持って臨む

書類選考を通過したら、いよいよ面接です。面接は、応募書類の内容を自分の言葉で補強し、人柄やコミュニケーション能力をアピールする場です。準備不足で臨むと、緊張して頭が真っ白になり、本来の力を発揮できません。

最低限、以下の質問にはスラスラと答えられるように準備しておきましょう。

- 自己紹介・自己PR

- 転職理由

- 志望動機(なぜ同業他社ではなく、この会社なのか)

- これまでの成功体験・失敗体験

- 自身の強み・弱み

- 入社後のキャリアプラン

- 逆質問(企業への質問)

特に「逆質問」は、あなたの意欲や企業理解度を示す絶好の機会です。「特にありません」は絶対にNGです。企業研究で生まれた疑問や、入社後の活躍をイメージした上で確認したいこと(例:「配属予定の部署では、現在どのような課題に取り組んでいますか?」「活躍されている方に共通する特徴はありますか?」)などを複数準備しておきましょう。

回答を準備したら、声に出して話す練習を繰り返します。可能であれば、転職エージェントの模擬面接サービスを利用したり、家族や友人に面接官役を頼んだりして、客観的なフィードバックをもらうと、自分では気づかなかった癖や改善点が明らかになります。

万全の準備は、自信に繋がります。自信のある態度は、面接官に「この人なら安心して仕事を任せられそうだ」というポジティブな印象を与えます。戦略的な準備を重ね、自信を持って面接に臨みましょう。

【状況別】32歳の転職で押さえるべきポイント

32歳の転職と一言で言っても、その目的や背景は人それぞれです。未経験の分野に新たな可能性を求める人、現職の延長線上でさらなる高みを目指す人、ライフイベントの変化に対応しようとする人。置かれた状況によって、意識すべきポイントや戦略は異なります。ここでは、代表的な3つの状況別に、転職を成功させるための勘所を解説します。

未経験の職種・業界に挑戦する場合

32歳から全くの未経験分野へ飛び込むのは、20代に比べてハードルが高いのは事実です。企業側は即戦力を求める傾向が強いため、「ポテンシャル」だけを武器にするのは難しいでしょう。しかし、戦略的にアプローチすれば、道は拓けます。

まず重要なのは、「完全な未経験」ではなく「一部未経験」の領域を狙うという視点です。「職種は同じで業界を変える」あるいは「業界は同じで職種を変える」といった「軸ずらし転職」が現実的な選択肢となります。例えば、製造業の営業経験者が、その業界知識を活かしてIT業界の営業職に転職する、といったケースです。この場合、ITの専門知識は未経験でも、営業スキルと製造業への理解という強みを活かすことができます。

次に、これまでのキャリアで培った「ポータブルスキル」を最大限にアピールすることが鍵となります。未経験の分野であっても、問題解決能力、コミュニケーション能力、プロジェクトマネジメント能力といったスキルは普遍的に通用します。職務経歴書や面接では、「前職の〇〇という課題に対し、このように分析・計画し、関係者を巻き込みながら解決しました。この経験は、貴社の未経験の業務においても、課題を特定し、解決策を導き出す上で必ず活かせると考えています」というように、スキルの再現性を具体的に示すことが重要です。

さらに、転職に向けた具体的な学習意欲と行動も不可欠です。ただ「興味があります」と言うだけでなく、その分野に関連する資格を取得したり、オンライン講座やスクールで専門知識を学んだり、副業で実績を作ったりといった行動は、あなたの本気度を証明する強力な証拠となります。

最後に、年収に対する柔軟な考え方も必要です。未経験分野への転職では、一時的に年収が下がるケースも少なくありません。目先の年収ダウンを受け入れ、その後のキャッチアップやキャリアアップという長期的な視点で判断できるかどうかが、挑戦の成否を分けます。

男性がさらなるキャリアアップを目指す場合

32歳の男性が転職を考える際、多くの場合、より高い役職、より大きな責任、そしてそれに伴う年収アップといった「キャリアアップ」が大きな動機となります。この目的を達成するためには、自身の市場価値を的確にアピールする戦略が求められます。

まず、キャリアの方向性を明確に定めることが重要です。目指すは「マネジメント」か、それとも「スペシャリスト」か。チームを率いて事業成果を最大化するマネジメント職を目指すのであれば、これまでのリーダー経験や後輩育成の実績、部署間の調整経験などを具体的にアピールする必要があります。一方、特定の専門分野を極めるスペシャリストを目指すのであれば、自身の専門性の高さや、業界内での希少価値を、具体的な実績や成果物(ポートフォリオなど)をもって示すことが求められます。

どちらの道を目指すにせよ、「成果の定量的なアピール」は絶対条件です。「頑張りました」ではなく、「何を、どのようにして、どれだけの成果を出したのか」を数字で語れなければ、他の候補者との差別化は図れません。「売上〇%増」「コスト〇%削減」「リード獲得数〇件」といった具体的な数字は、あなたの能力を客観的に証明する最も強力な武器です。

また、業界や企業の成長性を見極めるという視点も欠かせません。自身の能力を高く評価してくれることも重要ですが、そもそも市場が縮小している業界や、業績が伸び悩んでいる企業では、キャリアアップの機会や昇給の原資が限られてしまいます。成長産業に身を置くことで、企業の成長の波に乗り、より多くのチャンスを掴むことができます。IR情報などを読み込み、企業の将来性や事業戦略を分析した上で、自身のキャリアプランと合致するかどうかを見極めることが重要です。

面接では、受け身の姿勢ではなく、「自分が入社することで、会社にどのような貢献ができるのか」を具体的に提案するくらいの積極性が求められます。「貴社の〇〇という課題に対し、私の△△という経験を活かして、このように解決に貢献できると考えています」といったように、即戦力として事業をドライブしていく気概を示すことが、キャリアアップ転職を成功させる鍵となります。

女性がライフイベントを見据えて転職する場合

30代は、女性にとって結婚、出産、育児といった大きなライフイベントが重なる時期でもあります。これらの変化を見据え、長期的にキャリアを継続できる環境を求めて転職を考える女性は少なくありません。この場合、単なる仕事内容や年収だけでなく、制度の有無とその「実態」を見極めることが極めて重要になります。

多くの企業がウェブサイトで「産休・育休制度完備」「時短勤務制度あり」と謳っています。しかし、重要なのは制度が実際にどの程度利用されているかという「取得実績」です。育休取得率や復職率、時短勤務を利用している社員の数などを、可能な限り確認しましょう。これらの情報は、転職エージェントを通じてヒアリングしたり、面接の逆質問で「育児と両立しながら活躍されている女性社員の方はいらっしゃいますか?」といった形で尋ねたりすることで、ある程度把握できます。

また、女性管理職の割合や、子育て世代の女性がロールモデルとして活躍しているかも重要なチェックポイントです。制度があるだけでなく、実際に制度を活用しながらキャリアを築いている先輩社員がいるという事実は、将来の自分の姿をイメージする上で大きな安心材料となります。

一方で、転職活動においては、「制度を使わせてもらう」という受け身の姿勢は避けるべきです。「ライフイベントによって働き方に制約が生まれる時期があるかもしれないが、その中でも限られた時間で最大限のパフォーマンスを発揮し、企業に貢献できる人材である」ということを明確にアピールする必要があります。時間管理能力や業務効率化の実績などを具体的に示すことで、「この人なら安心して任せられる」という信頼感を醸成することが大切です。

フレックスタイム制度やリモートワークの柔軟性も、仕事と家庭を両立する上で大きな助けになります。企業のカルチャーとして、多様な働き方が許容されているかどうかを見極めることが、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的に満足度の高いキャリアを築くための鍵となるでしょう。

今からでも間に合う!32歳が市場価値を高める方法

「今の自分のスキルや経験では、希望する転職は難しいかもしれない」と感じている方もいるかもしれません。しかし、悲観する必要はありません。32歳からでも、意識的に行動することで自身の市場価値を高め、転職市場でより有利なポジションを築くことは十分に可能です。ここでは、今日からでも始められる、市場価値向上のための具体的な方法を3つ紹介します。

専門性を証明する資格を取得する

自分のスキルや知識を客観的に証明する上で、資格は非常に有効なツールです。特に、未経験の職種や業界に挑戦したい場合、あるいは自身の専門性をさらに強固なものにしたい場合、関連資格の取得は学習意欲と専門知識の裏付けとなり、採用担当者に対して強力なアピールになります。

資格には大きく分けて二つのタイプがあります。

一つは、汎用性の高い資格です。どの業界・職種でも評価されやすいもので、ビジネスパーソンとしての基礎体力を示すことができます。

- TOEIC: グローバル化が進む現代において、英語力は大きな武器です。特に730点以上、できれば860点以上あると、外資系企業や海外事業を展開する企業への転職で有利に働きます。

- 日商簿記検定: 2級以上を取得していると、企業の財務状況を理解できる人材として、営業職から管理部門まで幅広い職種で評価されます。経理・財務部門を目指すなら必須級の資格です。

- MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト): Word, Excel, PowerPointなどのスキルを客観的に証明します。業務効率化への意識が高いことのアピールに繋がります。

もう一つは、専門性の高い資格です。特定の職種や業界で直接的に活かせるもので、即戦力性を強くアピールできます。

- IT関連: 基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、AWS/Azureなどのクラウド認定資格、PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)など。IT業界への転職や、DX推進に関わる職種で高く評価されます。

- 不動産関連: 宅地建物取引士(宅建士)

- 金融関連: ファイナンシャル・プランナー(FP)

- 士業: 社会保険労務士、中小企業診断士など。難易度は高いですが、取得すればキャリアの選択肢が大きく広がります。

ただし、重要なのは「資格を取得すること」がゴールではないということです。面接では、「なぜその資格を取ったのか」「その資格で得た知識を、入社後にどう活かしていきたいのか」を自分の言葉で語れなければ意味がありません。資格取得を、自身のキャリアプランと結びつけて戦略的に進めることが成功の鍵です。

現職でマネジメントやリーダーの経験を積む

32歳の転職市場で高く評価される要素の一つが、マネジメントやリーダーシップの経験です。もし現職ですぐに転職する予定がないのであれば、意識的にマネジメント・リーダー経験を積むことは、将来の転職活動に向けた最高の自己投資となります。

「自分にはまだ役職がないから無理だ」と考える必要はありません。公式なマネージャーでなくても、リーダーシップを発揮する機会は職場に溢れています。

- プロジェクトに自ら手を挙げる: 新しいプロジェクトが立ち上がった際に、積極的にリーダーやサブリーダーの役割を引き受けましょう。たとえ数人の小さなチームでも、メンバーをまとめ、目標達成に向けて計画を立て、進捗を管理した経験は、職務経歴書に書ける貴重な実績となります。

- 後輩の指導・メンター役を担う: 新入社員や若手社員のOJT担当、メンター役を自ら買って出ましょう。人に教えるという行為は、自分自身の業務理解を深めることにも繋がります。後輩の成長に貢献したエピソードは、面接で人間性や育成能力をアピールする絶好の材料になります。

- 業務改善を主導する: チーム内の非効率な業務フローや、形骸化した会議などに気づいたら、ただ不満を言うのではなく、具体的な改善案をまとめて提案し、実行を主導しましょう。現状をより良くしようとする主体性や問題解決能力は、リーダーシップの根幹をなす要素として高く評価されます。

これらの経験を通じて、「個人としての成果」だけでなく、「チームや組織全体の成果にどう貢献したか」という視点を養うことができます。この視点の転換こそが、一人のプレイヤーからリーダーへと成長する上で不可欠であり、あなたの市場価値を飛躍的に高めることになるのです。

副業や社会人向け講座でスキルを磨く

現職では得られない新しいスキルや経験を身につけるために、「副業」や「社会人向け講座(リカレント教育)」を活用するのも非常に有効な手段です。これらは、低リスクで新しい分野に挑戦し、自身のスキルセットをアップデートする絶好の機会となります。

副業は、単なる収入源としてだけでなく、実践的なスキルアップの場として捉えることができます。例えば、

- Webライティングやブログ運営: 文章力、SEOの知識、マーケティングスキルが身につきます。

- Webデザインや動画編集: クライアントワークを通じて、制作スキルだけでなく、要件定義やコミュニケーション能力も向上します。

- プログラミング: 小規模なシステム開発やWebサイト制作を請け負うことで、実践的な開発経験を積むことができます。

副業で得た実績は、ポートフォリオ(作品集)として転職活動で提示することができ、実務能力を証明する強力な武器になります。

また、体系的に知識を学びたい場合は、社会人向けの専門スクールやオンライン講座の活用がおすすめです。近年では、政府の支援制度(教育訓練給付金など)も充実しており、比較的安価に質の高い教育を受けられる環境が整っています。

- プログラミングスクール: 未経験からITエンジニアを目指す際の王道です。

- Webマーケティング講座: データ分析や広告運用のスキルを学びます。

- MBA(経営学修士)取得プログラム: 経営に関する知識を網羅的に学び、キャリアアップを目指します。

これらの活動を通じて得たスキルや経験は、「本業での経験」+「α」の付加価値として、あなたを他の候補者から一歩抜きん出た存在にしてくれます。「常に学び続ける姿勢」や「主体的にキャリアを切り拓く意欲」は、変化の激しい時代において、企業が最も求める資質の一つです。今から行動を起こすことで、あなたの未来の選択肢は確実に広がります。

32歳の転職に関するよくある質問

32歳という節目での転職には、多くの疑問や不安がつきものです。ここでは、転職活動を始める前に多くの方が抱くであろう、代表的な質問にお答えします。事前に疑問を解消し、クリアな頭で転職活動に臨みましょう。

32歳からの転職で年収アップは可能?

結論から言うと、十分に可能です。 実際に、転職を機に年収がアップした30代は数多く存在します。大手転職サービス各社の調査でも、30代の転職者のうち、一定割合が年収増を経験しているというデータが示されています。(参照:株式会社リクルート、パーソルキャリア株式会社などの転職動向調査)

年収アップを実現できる主なパターンは以下の通りです。

- スキル・経験が正当に評価される場合: 現職で実績を上げているにもかかわらず、会社の給与テーブルや評価制度によって待遇が頭打ちになっているケースです。あなたのスキルや経験をより高く評価してくれる企業に転職することで、年収アップに繋がります。

- 成長産業・業界へ移る場合: 業界全体が成長しており、利益率の高いビジネスモデルを持つ企業(例:IT/SaaS、コンサルティング、専門商社など)は、社員に高い給与を支払う体力があります。衰退産業から成長産業へ移ることで、年収アップの可能性は高まります。

- より上位の役職に就く場合: これまでの経験を活かして、リーダーやマネージャーといった、より責任の重いポジションに就くことで、役職手当などが加わり年収が上がります。

ただし、年収アップだけを目的とした転職は危険です。高い給与には、それ相応の成果や貢献が求められます。入社後に期待される役割と自身の能力が見合っていないと、大きなプレッシャーを感じ、結果的に短期離職に繋がる可能性もあります。年収は重要な要素ですが、仕事内容や企業文化、将来のキャリアパスなど、総合的な観点から判断することが、満足のいく転職の鍵となります。

転職回数が多いと不利になる?

一概に「不利になる」とは言えません。重要なのは「回数」そのものよりも、その「中身」です。 採用担当者が懸念するのは、「うちの会社に入っても、またすぐに辞めてしまうのではないか」という定着性への不安です。

特に注意が必要なのは、1〜2年程度の短期間での転職を繰り返している場合です。この場合、面接官から「忍耐力がない」「計画性がない」といったネガティブな印象を持たれやすくなります。

しかし、たとえ転職回数が多くても、それぞれの転職に一貫したキャリアの軸や明確な目的があり、それを論理的に説明できれば、むしろ「多様な環境で経験を積んできた」「主体的にキャリアを形成している」とポジティブに評価される可能性もあります。

ポイントは、各社で「何を学び、何を成し遂げ、次のステップとしてなぜこの会社を選んだのか」というストーリーを語れることです。例えば、「1社目では営業の基礎を学び、2社目ではそのスキルを活かしてマネジメントを経験しました。そして今回、これまでの経験を統括し、より大きな規模で事業の成長に貢献したいと考え、貴社を志望しました」というように、それぞれの経験がキャリアアップの階段として繋がっていることを示せれば、転職回数の多さはハンデになりません。

公務員への転職は現実的?

32歳から民間企業から公務員への転職は、十分に現実的な選択肢です。 安定性や社会貢献性の高さから、公務員を目指す社会人は少なくありません。

公務員試験には年齢制限が設けられていることが多いですが、30代前半であれば応募可能な試験は数多くあります。特に注目したいのが「経験者採用(社会人採用)」の枠です。これは、民間企業等での職務経験を持つ人を対象とした採用区分で、一般的な大卒程度の試験とは別に実施されます。

経験者採用のメリット:

- 筆記試験の負担が比較的軽い場合が多い(教養試験のみ、専門試験が論文形式など)。

- これまでの職務経験をアピールできる「職務経験論文」や面接が重視される。

- 年齢制限の上限が比較的高く設定されている(例:59歳までなど)。

国家公務員、地方公務員(都道府県、市町村)のいずれも経験者採用を実施しています。例えば、IT、土木、福祉、広報など、特定の専門分野での実務経験を持つ人材を求めるケースが増えています。

注意点:

- 情報収集が鍵: 自治体や省庁によって試験日程、内容、募集職種が大きく異なるため、希望する団体のウェブサイトをこまめにチェックする必要があります。

- 民間との違いを理解する: 営利を目的としない組織文化、年功序列的な給与体系、独特の意思決定プロセスなど、民間企業との違いを深く理解した上で、なぜ公務員として働きたいのかを明確にする必要があります。

準備は大変ですが、これまでの経験を社会のために活かしたいという強い意志があれば、32歳からでも公務員への道は開かれています。

在職中と退職後、どちらのタイミングで活動すべき?

これは多くの人が悩む問題ですが、原則として「在職中」に転職活動を行うことを強く推奨します。

| 活動タイミング | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 在職中 | ・収入が途絶えず、経済的な安心感がある ・「今すぐ転職しなくてもいい」という精神的な余裕が持てる ・焦って妥協した転職をしにくい ・企業側から「足元を見られにくい」 |

・平日の面接など、時間の調整が難しい ・仕事との両立で、心身ともに負担が大きい ・情報収集や企業研究にかけられる時間が限られる |

| 退職後 | ・時間に余裕ができ、活動に集中できる ・平日の面接にも柔軟に対応できる ・じっくりと自己分析や企業研究に取り組める |

・収入が途絶え、経済的な不安と焦りが生まれる ・空白期間(ブランク)が長引くと、選考で不利になる可能性がある ・精神的な焦りから、妥協した選択をしがちになる |

在職中の活動は確かに大変ですが、そのデメリットは転職エージェントをうまく活用することで、ある程度カバーできます。エージェントが面接日程の調整を代行してくれたり、効率的な情報収集をサポートしてくれたりします。

退職後の活動は、経済的・精神的なプレッシャーが想像以上に大きいものです。「次の仕事が決まらない」という焦りは、冷静な判断を鈍らせ、結果的に不本意な転職に繋がるリスクを高めます。よほどの事情がない限り、安定した基盤の上で、じっくりと腰を据えて活動できる在職中の転職を目指しましょう。

32歳の転職を力強くサポートするおすすめ転職エージェント

32歳の転職は、情報戦であり戦略戦です。一人で戦うことも可能ですが、転職のプロである「転職エージェント」を味方につけることで、その成功確率を格段に高めることができます。エージェントは、非公開求人の紹介から、書類添削、面接対策、年収交渉まで、転職活動のあらゆる場面であなたを力強くサポートしてくれます。ここでは、32歳の転職におすすめの代表的な転職エージェントを、それぞれの特徴とともに紹介します。

リクルートエージェント

業界最大級の求人数と転職支援実績を誇る、総合型転職エージェントの最大手です。32歳の転職活動において、まず登録を検討すべき一社と言えるでしょう。

特徴:

- 圧倒的な求人数: 全業界・全職種を網羅しており、特に一般には公開されていない「非公開求人」が豊富です。自分では見つけられなかった優良企業や、思いがけないキャリアの選択肢に出会える可能性が高まります。

- 充実したサポート体制: 各業界に精通したキャリアアドバイザーが、あなたの経歴や希望を丁寧にヒアリングし、最適な求人を提案してくれます。提出書類の添削や、企業ごとの特徴に合わせた模擬面接など、選考通過率を高めるためのサポートが手厚い点も魅力です。

- 信頼の実績: 長年の実績に裏打ちされた企業との太いパイプがあり、企業の内部情報(社風、部署の雰囲気など)にも精通しています。

こんな人におすすめ:

- 初めて転職活動をする人

- 幅広い選択肢の中から自分に合った企業を見つけたい人

- 手厚いサポートを受けながら、安心して転職活動を進めたい人

(参照:株式会社リクルート リクルートエージェント公式サイト)

doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、転職サイトとエージェントサービスが一体化した総合転職サービスです。自分で求人を探しながら、プロのサポートも受けたいというニーズに応えてくれます。

特徴:

- 「転職サイト」と「エージェント」のハイブリッド型: 自分で自由に求人を検索・応募できる転職サイト機能と、キャリアアドバイザーから求人紹介やサポートを受けられるエージェントサービスの両方を、一つのプラットフォームで利用できます。自分のペースで活動を進めたい方に最適です。

- 豊富なオリジナルコンテンツとツール: 職務経歴書を簡単に作成できる「レジュメビルダー」や、適正年収を査定してくれる「年収査定」、キャリアタイプを診断する「キャリアタイプ診断」など、自己分析や書類作成に役立つ独自のツールが充実しています。

- 多様な専門サイト: ITエンジニア、営業職、金融、メディカルなど、特定の職種や業界に特化した専門サイトも展開しており、より専門的な求人を探しやすい環境が整っています。

こんな人におすすめ:

- 自分で求人を探す主体性と、プロのサポートの両方を活用したい人

- 便利なツールを使って、効率的に自己分析や書類作成を進めたい人

- IT業界など、特定の専門分野での転職を考えている人

(参照:パーソルキャリア株式会社 doda公式サイト)

マイナビエージェント

株式会社マイナビが運営し、特に20代〜30代の若手・中堅層の転職サポートに強みを持つ総合型転職エージェントです。丁寧で親身なサポートに定評があります。

特徴:

- 中小・優良企業との強いパイプ: 大手企業だけでなく、独自の強みを持つ成長中の中小企業や、特定の分野でトップシェアを誇る優良企業の求人を多く保有しています。大手志向に偏らず、幅広い視野で企業を探したい場合に頼りになります。

- 丁寧なカウンセリングとサポート: キャリアアドバイザーが時間をかけてカウンセリングを行い、求職者の強みや潜在的な可能性を引き出してくれます。初めての転職で不安が多い方でも、安心して相談できると評判です。

- 各業界の専任制: 各業界の転職市場に精通した「業界専任」のキャリアアドバイザーが担当するため、専門性の高いキャリア相談が可能です。

こんな人におすすめ:

- キャリアアドバイザーとじっくり話しながら、自分のキャリアを考えたい人

- 大手だけでなく、隠れた優良企業にも目を向けたい人

- 丁寧で親身なサポートを求める人

(参照:株式会社マイナビ マイナビエージェント公式サイト)

JACリクルートメント

管理職・専門職、外資系企業といったハイクラス・ミドルクラスの転職に特化したエージェントです。これまでの経験を活かして、さらなるキャリアアップを目指す32歳に最適な選択肢の一つです。

特徴:

- ハイクラス求人に特化: 年収600万円以上の求人が中心で、マネージャー、部長クラスの管理職求人や、高度な専門性が求められるスペシャリスト求人を豊富に保有しています。

- 両面型のコンサルティング: 一人のコンサルタントが、企業(求人)と求職者(あなた)の両方を担当する「両面型」のスタイルを採用しています。これにより、企業のニーズやカルチャーを深く理解したコンサルタントから、精度の高いマッチングと質の高い情報提供が期待できます。

- グローバルなネットワーク: 外資系企業や日系企業の海外ポジションに強みを持ち、語学力を活かしたい方や、グローバルな環境で活躍したい方に多くのチャンスを提供しています。

こんな人におすすめ:

- 年収アップや管理職への昇進など、明確なキャリアアップを目指している人

- 自身の専門性を高く評価してくれる企業を探している人

- 外資系企業やグローバルなキャリアに興味がある人

(参照:株式会社ジェイエイシーリクルートメント JAC Recruitment公式サイト)

type転職エージェント

株式会社キャリアデザインセンターが運営し、特にIT・Web業界や営業職の転職に強みを持つ転職エージェントです。首都圏での転職を考えている方にもおすすめです。

特徴:

- IT・Web業界に強い: エンジニア、クリエイター、Webマーケターなど、IT・Web関連の職種に精通したアドバイザーが多く在籍し、専門的な求人を多数保有しています。

- 首都圏中心の求人: 求人の多くが東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県に集中しており、このエリアで働きたい方にとっては効率的に求人を探せます。

- 丁寧なカウンセリングと年収交渉力: 一人ひとりのキャリアに寄り添う丁寧なカウンセリングと、求職者の市場価値を的確に企業に伝え、年収アップを実現する交渉力に定評があります。

こんな人におすすめ:

- ITエンジニアや営業職としてキャリアを積んできた人

- 首都圏での転職を希望している人

- 年収交渉など、プロの力を借りて有利に転職を進めたい人

(参照:株式会社キャリアデザインセンター type転職エージェント公式サイト)

これらの転職エージェントはそれぞれに強みがあります。一つのエージェントに絞るのではなく、2〜3社に複数登録し、それぞれのサービスの質や紹介される求人、担当者との相性などを比較しながら、自分に合ったメインのエージェントを見つけていくのが、最も賢い活用法です。プロの力を最大限に活用し、32歳からのキャリアを成功に導きましょう。