企業の持続的な成長において、優秀な人材の獲得は最も重要な経営課題の一つです。しかし、労働人口の減少や働き方の多様化が進む現代において、従来の「待ち」の採用スタイルでは、自社が求める人材に出会うことはますます困難になっています。

このような状況で注目を集めているのが「採用広報」です。採用広報とは、単に求人情報を出すだけでなく、自社の魅力や文化、働く人々の姿などを積極的に発信し、求職者との良好な関係を築くための戦略的なコミュニケーション活動を指します。

この記事では、採用広報の基本的な概念から、その重要性が増している背景、具体的なメリットと注意点、そして実践的な手法や始め方までを網羅的に解説します。採用活動に課題を感じている経営者や人事担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、自社のファンを増やし、未来の仲間と出会うための第一歩を踏み出してください。

目次

採用広報とは

採用広報は、現代の採用活動において不可欠な要素となりつつあります。しかし、その言葉の定義や関連する用語との違いを正確に理解している人はまだ少ないかもしれません。ここでは、採用広報の基本的な目的と、「採用ブランディング」「採用マーケティング」といった類似の概念との違いを明確に解説します。

採用広報の目的

採用広報とは、その名の通り「採用」を目的とした「広報」活動全般を指します。その最終的なゴールは、自社のビジョンやミッションに共感し、事業の成長に貢献してくれる人材を採用することにあります。しかし、その目的を達成するためには、いくつかの段階的な目標が存在します。

採用広報の主な目的は、求職者に対して自社の情報を多角的かつ継続的に発信し、深い企業理解を促すことで、応募前から入社後に至るまでのエンゲージメント(良好な関係性)を構築することです。

具体的には、以下のような目的が挙げられます。

- 企業認知度の向上:

まず、自社が採用活動を行っていることを知ってもらわなければ、応募に繋がりません。特に知名度の低い中小企業やスタートアップにとっては、自社の存在をターゲットとなる候補者層に広く知らせることが最初のステップです。 - 企業理解の促進:

求職者は、給与や待遇といった条件面だけでなく、「どんな事業を行っているのか」「どのような価値観を大切にしているのか」「どんな人たちが働いているのか」「どのような社風なのか」といった、企業のカルチャーやビジョンに関心を持っています。採用広報は、こうした目に見えにくい情報を具体的に伝えることで、求職者の企業理解を深める役割を担います。 - 応募意欲の醸成:

深い企業理解は、候補者の「この会社で働いてみたい」という意欲を掻き立てます。社員インタビューを通して仕事のやりがいを伝えたり、プロジェクトの裏側を紹介して事業の面白さを伝えたりすることで、候補者の感情に訴えかけ、応募への動機付けを強化します。 - 採用ミスマッチの防止:

採用広報の非常に重要な目的の一つが、ミスマッチの防止です。企業の魅力的な側面だけでなく、抱えている課題や仕事の厳しさといったリアルな情報も正直に伝えることで、候補者は入社後の働き方を具体的にイメージできます。これにより、「思っていたのと違った」という入社後のギャップを最小限に抑え、早期離職を防ぎ、定着率の向上に繋がります。 - 潜在層との関係構築(ファンづくり):

今すぐの転職を考えていない「転職潜在層」に対しても、継続的に情報発信を行うことで、自社のファンを育てることができます。彼らが将来的に転職を考えた際に、「第一想起」される企業となることを目指します。これは、中長期的な視点での優秀な人材の獲得に繋がる、戦略的な目的です。

これらの目的は、候補者が企業を認知し、興味を持ち、応募し、入社するという一連のプロセス(採用ファネル)の各段階に対応しています。採用広報は、このファネル全体を円滑に進め、最終的な採用成功の確率を高めるためのエンジンとなる活動なのです。

採用ブランディングとの違い

採用広報とよく混同される言葉に「採用ブランディング」があります。両者は密接に関連していますが、その役割と焦点には明確な違いがあります。

| 比較項目 | 採用広報 | 採用ブランディング |

|---|---|---|

| 役割 | 情報発信活動(How) | 企業イメージの構築・浸透(What/Why) |

| 目的 | 企業理解の促進、応募意欲の醸成 | 企業価値の定義、他社との差別化 |

| 主な手法 | ブログ記事、SNS投稿、動画配信、イベント開催 | EVPの策定、ブランドメッセージの設計 |

| 時間軸 | 短〜中期的(施策単位) | 中〜長期的(戦略全体) |

| 評価指標 | PV数、エンゲージメント率、応募数 | ブランド認知度、志望度、入社理由 |

採用ブランディングとは、「採用市場において、自社がどのような価値を提供できる魅力的な雇用主であるか」というイメージ(ブランド)を構築し、ターゲットに一貫して伝えていく戦略的な取り組みです。これは「私たちは何者で、どこを目指しているのか(What/Why)」という企業の根幹を定義する活動と言えます。例えば、「挑戦を歓迎する革新的な企業」「ワークライフバランスを重視し、社員の幸せを第一に考える企業」といった、一貫したブランドイメージを確立することが目的です。そのために、自社の強みや提供価値を明確化したEVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)を策定することが起点となります。

一方、採用広報は、その構築されたブランドイメージを具体的な形にして、世の中に伝えていくための「手段(How)」です。採用ブランディングによって定められた「挑戦を歓迎する」というメッセージを、社員の挑戦ストーリー記事、新規事業開発の裏側動画、技術勉強会のイベント開催といった具体的なコンテンツや活動を通して発信していくのが採用広報の役割です。

つまり、採用ブランディングが「何を伝えるか」という設計図を描く活動であるのに対し、採用広報は「どのように伝えるか」という実行部隊と考えると分かりやすいでしょう。採用ブランディングという確固たる軸がなければ、採用広報は場当たり的で一貫性のない情報発信になってしまい、効果が半減してしまいます。逆に、どんなに素晴らしいブランド戦略を立てても、それを伝える採用広報活動がなければ、誰にも知られることなく終わってしまいます。両者は車の両輪であり、一体となって推進することで初めて大きな効果を発揮するのです。

採用マーケティングとの違い

もう一つ、関連性の高い言葉として「採用マーケティング」があります。これは、採用広報や採用ブランディングよりも、さらに広範な概念です。

採用マーケティングとは、マーケティングの思考法やフレームワークを採用活動全体に応用し、データに基づいて戦略的に候補者の獲得を目指すアプローチを指します。候補者を「顧客」と捉え、認知から入社、そして入社後の活躍・定着に至るまでの一連の体験(候補者体験/キャンディデイト・エクスペリエンス)を設計・最適化していく考え方です。

採用マーケティングのプロセスは、一般的なマーケティングファネルと同様に、以下のように分解できます。

- 認知 (Awareness): 企業の存在や魅力を知ってもらう段階。

- 興味・関心 (Interest): 企業への理解を深め、もっと知りたいと思ってもらう段階。

- 比較・検討 (Consideration): 他社と比較し、応募を具体的に検討する段階。

- 応募 (Application): 実際に応募行動を起こす段階。

- 選考・内定 (Selection/Offer): 面接などを通じて相互理解を深め、内定を受諾してもらう段階。

- 入社・定着 (Onboarding/Retention): 入社後の活躍と定着を支援する段階。

この全体像の中で、採用広報は、主に「認知」と「興味・関心」のフェーズで中心的な役割を担います。オウンドメディアやSNSでの情報発信を通じて、まだ自社を知らない潜在層にリーチし(認知)、企業のカルチャーや働く人の魅力を伝えることで、自社へのポジティブな感情や興味を育む(興味・関心)のです。

採用ブランディングが採用マーケティング戦略全体の「土台」となるブランド価値を定義し、採用広報がその価値を伝える「実行役」を担う、という関係性になります。採用マーケティングは、これらに加えて、Web広告の運用、データ分析に基づく改善、選考プロセスの最適化、内定者フォローの仕組み化など、より広範な施策を含みます。

まとめると、採用マーケティングという大きな戦略の中に、採用ブランディングという思想的支柱があり、採用広報という具体的な情報発信活動が存在すると理解すると、それぞれの位置付けが明確になるでしょう。

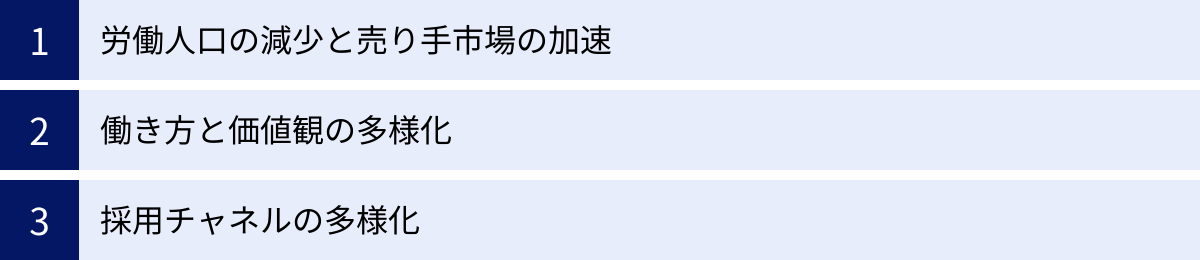

採用広報が注目される背景

なぜ今、これほどまでに採用広報の重要性が叫ばれているのでしょうか。その背景には、日本の労働市場や社会構造の大きな変化があります。ここでは、採用広報が注目される3つの主要な背景について、深く掘り下げていきます。

労働人口の減少と売り手市場の加速

採用広報が不可欠となった最も根源的な理由は、日本の労働人口、特に生産活動の中心となる生産年齢人口(15〜64歳)の構造的な減少です。

総務省統計局の「人口推計」によると、日本の生産年齢人口は1995年(平成7年)の8,716万人をピークに減少し続けており、2023年(令和5年)10月1日時点では7,395万人となっています。これはピーク時から約1,300万人以上も減少していることを意味します。今後もこの減少傾向は続くと予測されており、企業にとって人材獲得の競争はますます激化していくことが避けられません。(参照:総務省統計局 人口推計)

この人口構造の変化は、採用市場を「買い手市場(企業側が有利)」から「売り手市場(求職者側が有利)」へと完全に転換させました。求職者一人あたりの求人件数を示す有効求人倍率は、一部の時期を除き、長らく1倍を超える水準で推移しており、企業は多くの競合の中から求職者に「選ばれる」立場になったのです。

このような状況下では、かつてのように求人媒体に広告を掲載して、応募者が来るのをただ待っているだけの「待ちの採用」はもはや通用しません。給与や福利厚生といった条件面だけで差別化を図ることも難しくなっています。だからこそ、企業側から積極的に自社の魅力を発信し、候補者とのコミュニケーションを通じて関係性を構築する「攻めの採用」、すなわち採用広報が不可欠となっているのです。他社との差別化を図り、数多くの選択肢の中から自社を選んでもらうためには、自社の存在意義や独自のカルチャー、働くことの価値を能動的に伝えていく必要があります。

働き方と価値観の多様化

第二の背景として、求職者の「働き方」と「仕事に対する価値観」の劇的な多様化が挙げられます。

かつての日本では、新卒で入社した会社に定年まで勤め上げる「終身雇用」が一般的であり、多くの人が安定性や企業の規模を重視していました。しかし、現代では経済のグローバル化やテクノロジーの進化に伴い、終身雇用モデルは崩壊しつつあります。転職は当たり前のキャリア戦略となり、個人の専門性を高めるジョブ型雇用の導入も進んでいます。

さらに、新型コロナウイルスのパンデミックを経て、リモートワークやフレックスタイム制度といった柔軟な働き方が急速に普及しました。これにより、働く場所や時間に縛られないライフスタイルが可能になり、人々は仕事とプライベートの調和(ワークライフバランス)をより一層重視するようになりました。

こうした変化に伴い、求職者が企業に求める価値も、金銭的な報酬(給与・賞与)だけでなく、非金銭的な報酬へと大きくシフトしています。

- 自己成長の実感: 新しいスキルを習得できるか、挑戦的な業務に携われるか。

- やりがい・貢献実感: 自分の仕事が社会や誰かの役に立っていると感じられるか。

- 良好な人間関係: 尊敬できる上司や仲間と共に働けるか。

- 共感できる企業文化: 企業のビジョンや価値観に心から共感できるか。

- 心理的安全性: 失敗を恐れずに意見を言える、安心して働ける環境か。

これらの「やりがい」「成長」「文化」「貢献」といった要素は、求人票のスペック欄に記載するだけでは決して伝わりません。社員がどのような想いで働き、どのような課題に挑戦し、どのように成長しているのか。そうした「生きた情報」をストーリーとして発信できる採用広報こそが、多様化した価値観を持つ現代の求職者の心に響く唯一の方法なのです。彼らは、企業の「リアルな姿」を知ることで、自分がその環境でいきいきと働けるかどうかを判断しようとしています。

採用チャネルの多様化

第三の背景は、候補者と企業との接点となる「採用チャネル」の多様化です。

従来、採用活動の主なチャネルは、求人情報誌やWeb上の求人媒体、あるいは人材紹介会社(エージェント)が中心でした。しかし、インターネットとSNSの普及により、採用チャネルは爆発的に増加し、複雑化しています。

- オウンドメディア(自社ブログ、採用サイト)

- SNS(X (旧Twitter), Facebook, Instagram, LinkedInなど)

- 動画プラットフォーム(YouTube, TikTokなど)

- ダイレクトリクルーティングサービス(企業から直接スカウトを送るプラットフォーム)

- リファラル採用(社員紹介)

- 企業の口コミ・評判サイト

- オンライン・オフラインのイベントやミートアップ

このチャネルの多様化は、企業にとっては候補者と接触できる機会が増えたというメリットがある一方で、それぞれのチャネルの特性を理解し、戦略的に使い分ける必要性を生み出しました。

同時に、候補者の情報収集行動も大きく変化しました。彼らはもはや、企業が発信する公式情報だけを鵜呑みにしません。興味を持った企業があれば、まずSNSでその企業の公式アカウントや社員の発信をチェックし、口コミサイトで元社員や現役社員のリアルな声を探し、YouTubeでオフィスツアー動画を見て職場の雰囲気を確かめる、といった行動が当たり前になっています。

このような状況では、企業が情報発信を怠り、コントロールできない場所に自社の評判を委ねてしまうのは非常に危険です。ネガティブな口コミだけが目立ってしまい、候補者に誤った印象を与えかねません。

だからこそ、企業は自ら情報発信の主導権を握り、各チャネルを通じて一貫性のあるポジティブなメッセージを継続的に発信していく採用広報が重要になるのです。オウンドメディアで企業の深い理念を語り、SNSで日々のカルチャーを伝え、イベントで社員と候補者が直接交流する。こうした多角的なアプローチによって、候補者は企業の姿を立体的・多角的に理解し、信頼感を深めていくのです。

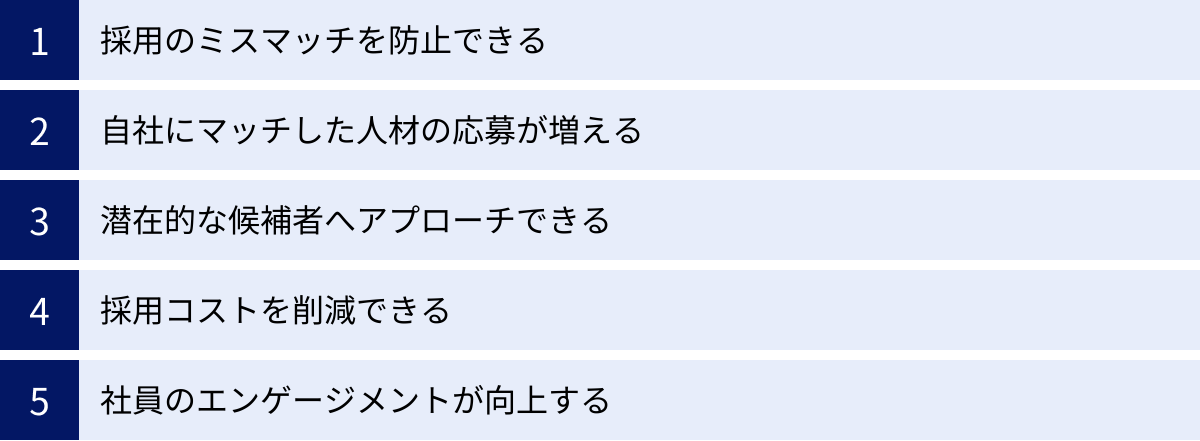

採用広報に取り組む5つのメリット

採用広報は、単に「応募が増える」という直接的な効果だけでなく、企業組織全体に多くのポジティブな影響をもたらします。中長期的な視点で取り組むことで得られる、5つの主要なメリットについて具体的に解説します。

① 採用のミスマッチを防止できる

採用活動における最大の課題の一つが、入社後の「ミスマッチ」です。ミスマッチは、早期離職による採用・教育コストの損失だけでなく、既存社員の士気低下やチームの生産性悪化にも繋がる深刻な問題です。

採用広報は、このミスマッチを根本から解消する上で極めて有効な手段です。従来の採用活動では、求人票に書かれた業務内容や待遇といった「条件面」の情報が中心となりがちでした。しかし、候補者が本当に知りたいのは、その企業の「リアルな姿」です。

- 社風やカルチャー: どのような価値観が共有され、どのようなコミュニケーションが交わされているか。

- 働く人々の雰囲気: どんなバックグラウンドを持つ人が、どんな表情で働いているか。

- 1日の仕事の流れ: 具体的にどのような業務を、どのように進めているか。

- キャリアパス: 入社後、どのように成長し、どのようなキャリアを歩める可能性があるか。

- 企業の課題: 現在、会社としてどのような困難に直面し、それをどう乗り越えようとしているか。

採用広補を通じて、こうした定性的な情報を具体的に、そして正直に伝えることで、候補者は「この会社で働く自分」をより鮮明にイメージできます。例えば、社員インタビュー記事を読めば、仕事のやりがいだけでなく厳しさも理解できます。オフィス紹介動画を見れば、職場の物理的な環境や社員同士のやり取りの雰囲気が伝わります。

このように、入社前に企業の良い面も悪い面も含めた解像度の高い情報を提供することで、候補者は自身の価値観やキャリアプランと照らし合わせ、納得感を持って入社を決定できます。結果として、「こんなはずじゃなかった」という入社後のギャップが大幅に減少し、定着率の向上が期待できるのです。これは、採用活動のROI(投資対効果)を最大化する上で非常に大きなメリットと言えます。

② 自社にマッチした人材の応募が増える

採用広報は、応募の「量」だけでなく「質」を劇的に向上させます。闇雲に応募者を集めるのではなく、自社のビジョンや文化に深く共感し、長期的に活躍してくれる可能性の高い、いわば「運命の人」からの応募を増やす効果があります。

これは、採用広報が持つ「フィルタリング機能」と「マグネット機能」によって実現されます。

- マグネット機能: 企業のミッション、ビジョン、バリュー(MVV)や、独自のカルチャー、事業の社会的な意義などを積極的に発信することで、その想いに共感する人材を磁石のように引き寄せます。例えば、「社会課題をテクノロジーで解決する」というビジョンを掲げ、その実現に向けた社員の奮闘ストーリーを発信すれば、同じ志を持つ候補者の心に強く響き、「この会社で一緒に働きたい」という強い動機を形成します。

- フィルタリング機能: 逆に、発信される情報に共感できない、あるいは自分の価値観とは合わないと感じた候補者は、応募を控えるようになります。これは一見ネガティブに思えるかもしれませんが、採用プロセス全体で見れば非常に効率的です。自社にマッチしない候補者の応募が減ることで、書類選考や面接の工数が削減され、採用担当者は本当に会うべき候補者との対話に集中できるようになります。

つまり、採用広報は、「誰にでも好かれよう」とするのではなく、「本当に届けたい人に、深く刺さる」メッセージを発信する活動です。これにより、応募者の母集団は、単なるスキルの合致だけでなく、価値観レベルで親和性の高い人材で構成されるようになり、選考の精度と効率が大幅に向上するのです。

③ 潜在的な候補者へアプローチできる

転職市場にいる人材は、大きく「転職顕在層」と「転職潜在層」に分けられます。

- 転職顕在層: すでに転職活動を始めており、積極的に求人情報を探している人々。市場全体の2〜3割程度と言われています。

- 転職潜在層: 現状の仕事に大きな不満はないものの、「もっと良い機会があれば考えたい」「いつかは転職するかもしれない」と考えている人々。市場の大部分(7〜8割)を占めます。

従来の求人広告や人材紹介は、主にこの「転職顕在層」をターゲットとしています。しかし、競争が激しく、優秀な人材はすぐに採用が決まってしまいます。

一方、採用広報は、広大な「転職潜在層」の海にアプローチできる数少ない有効な手段です。オウンドメディアの記事やSNSの投稿は、求人情報ではありません。それは、企業の日常や社員の想いを伝える「コンテンツ」です。そのため、今すぐ転職を考えていない人でも、純粋な読み物として、あるいは業界の情報収集として、気軽に触れることができます。

例えば、あるエンジニアが技術的な課題解決に関する貴社のブログ記事を読んだとします。その時は転職を考えていなくても、「この会社は技術レベルが高いな」「面白いことに挑戦しているな」というポジティブな印象が記憶に残ります。その後も継続的に有益な情報に触れることで、少しずつ企業への好感度や信頼感が醸成されていきます。

そして数ヶ月後、あるいは数年後、彼が本格的に転職を考え始めたとき、記憶の片隅にあった貴社の名前が真っ先に思い浮かぶ(第一想起される)のです。このように、採用広報は、未来の候補者との接点を早期に作り、長期的な関係性を育むことで、競争の激しい顕在層市場を避け、優秀な人材を「一本釣り」できる可能性を秘めています。これは、持続的な採用力を構築するための、非常に戦略的なアプローチと言えるでしょう。

④ 採用コストを削減できる

採用活動には、求人広告掲載費、人材紹介成功報酬、採用イベント出展費など、多額のコストがかかります。特に、ハイクラス人材や専門職の採用では、年収の30〜35%が成功報酬としてかかるケースも珍しくありません。

採用広報に中長期的に取り組むことは、これらの外部サービスへの依存度を下げ、結果として採用コスト全体を大幅に削減することに繋がります。

そのメカニズムは以下の通りです。

- 自社メディア経由の応募(ダイレクト・リクルーティング)の増加: オウンドメディアやSNSが育つと、それらを経由して直接応募してくる候補者が増えます。これには広告費や成功報酬がかからないため、採用単価は劇的に下がります。

- リファラル採用(社員紹介)の活性化: 採用広報は、社外だけでなく社内にも効果を発揮します(インナーブランディング)。自社の魅力が言語化され、社外に発信されることで、社員のエンゲージメントや自社への誇りが高まります。その結果、「自分の友人や知人にも、この素晴らしい会社を紹介したい」という気持ちが芽生え、リファラル採用が活性化しやすくなります。リファラル採用もまた、コストを抑えつつ質の高い採用を実現できる有効な手段です。

- 選考辞退率の低下: 採用広報によって企業理解が深まっている候補者は、志望度が高く、選考途中や内定後の辞退率が低い傾向にあります。これにより、再募集にかかるコストや工数を削減できます。

もちろん、採用広報の体制構築やコンテンツ制作にも人件費やツール費といったコストはかかります。しかし、それは一度きりの消費ではなく、自社の採用力を高めるための「投資」です。一度作成したコンテンツは、企業の資産として蓄積され、継続的に候補者を引き寄せる効果を発揮します。長期的な視点で見れば、外部に費用を払い続けるよりも、自社の採用力を内製化する方がはるかにコスト効率が良いのです。

⑤ 社員のエンゲージメントが向上する

採用広報は、社外向けの活動であると同時に、強力な「インナーブランディング」の効果を持ちます。つまり、既存社員のエンゲージメント(仕事への熱意、貢献意欲、企業への愛着)を高める上で、大きな役割を果たすのです。

その理由は多岐にわたります。

- 自社の魅力の再認識: 社員インタビューやプロジェクト紹介といったコンテンツを制作する過程で、社員は自社の事業の意義や社会貢献性、働く仲間の素晴らしさを改めて言語化し、再認識する機会を得ます。普段、目の前の業務に追われていると忘れがちな「なぜこの仕事をしているのか」という原点に立ち返ることができるのです。

- 帰属意識と誇りの醸成: 自分たちの取り組みが記事や動画になり、社外の多くの人々から「いいね!」やポジティブなコメントといった反響を得ることで、社員は「自分たちの会社は社会から評価されている」「誇れる仕事をしている」と実感します。これは、仕事へのモチベーションや会社への帰属意識を大いに高めます。

- 組織の一体感の醸成: 採用広報活動には、人事だけでなく、経営層、現場のエンジニア、営業、デザイナーなど、様々な部署の社員の協力が不可欠です。部署の垣根を越えて「自社の魅力を伝える」という一つの目的に向かって協力する経験は、組織の一体感を強め、風通しの良い文化を育むきっかけにもなります。

高まった社員エンゲージメントは、生産性の向上や離職率の低下に直結するだけでなく、前述の「リファラル採用の活性化」にも繋がります。満足して働いている社員の存在そのものが、最高の採用広報コンテンツとなるのです。このように、採用広報は社外と社内の両方に好循環を生み出す、非常に価値の高い投資と言えます。

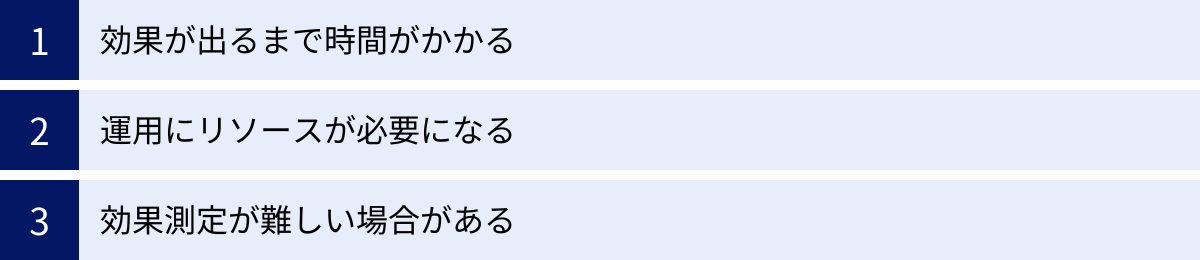

採用広報の注意すべきデメリット

採用広報は多くのメリットをもたらす一方で、その導入と運用にはいくつかの課題や注意点も存在します。メリットばかりに目を向けて安易に始めると、期待した成果が得られず、途中で挫折してしまう可能性もあります。ここでは、事前に理解しておくべき3つのデメリットについて解説します。

効果が出るまで時間がかかる

採用広報に取り組む上で、最も重要な心構えは「即効性を期待しないこと」です。Web広告のように、出稿すれば翌日から応募が殺到するといった類の施策ではありません。

採用広報は、企業のブランドイメージを構築し、潜在的な候補者との信頼関係を時間をかけて築いていく、いわば農耕型の活動です。種をまき、水をやり、丁寧に育てることで、やがて大きな実りを得るようなものです。

具体的には、以下のようなプロセスに時間がかかります。

- コンテンツの蓄積: 質の高い記事や動画を1つや2つ公開しただけでは、大きな変化は生まれません。候補者が求める様々な情報に応えられるだけのコンテンツライブラリを構築するには、最低でも数ヶ月単位の時間が必要です。

- SEO・認知度の向上: オウンドメディアの記事が検索エンジンで上位表示されたり、SNSのフォロワーが増えて情報が拡散されたりするまでには、一定の期間と継続的な運用が求められます。

- 信頼関係の醸成: 候補者が一度情報に触れただけで、すぐに「この会社は信頼できる」とは判断しません。継続的に、一貫性のある誠実な情報を発信し続けることで、徐々に信頼が積み重なっていきます。

一般的に、採用広報の活動が目に見える形で採用成果(応募数の増加や採用の質の向上など)に結びつくまでには、少なくとも半年から1年、場合によってはそれ以上の期間を要すると考えた方が良いでしょう。

この「時間がかかる」という特性を理解せず、短期的な成果を追い求めてしまうと、「こんなに頑張っているのに効果が出ない」と担当者のモチベーションが低下し、活動が頓挫してしまいます。そのため、採用広報を始める際には、経営層や関係部署に対して、これが中長期的な投資であることを事前に説明し、十分な理解と合意を得ておくことが不可欠です。短期的なKPIに一喜一憂せず、腰を据えて取り組む覚悟が求められます。

運用にリソースが必要になる

採用広報は、「片手間でできる簡単な仕事」ではありません。質の高いコンテンツを継続的に生み出し、発信していくためには、相応の人的・時間的リソース(工数)が必要になります。

採用広報の運用に必要な業務を具体的に洗い出すと、その多さに驚くかもしれません。

- 戦略立案: ターゲット(ペルソナ)設定、発信メッセージの策定、チャネル選定、KPI設定など。

- コンテンツ企画: どのようなテーマで、どのような切り口の記事や動画を作るかの企画立案。編集会議の実施。

- 取材・情報収集: 社員へのインタビュー、プロジェクトリーダーへのヒアリング、イベントの取材など。

- 制作(ライティング・撮影・編集): 記事の執筆、写真や動画の撮影、編集、デザイン作成。

- 配信・拡散: 各メディアへの投稿、SNSでの告知、プレスリリースの配信など。

- 効果測定・分析: 各種ツールを用いたデータ分析、レポート作成、改善点の洗い出し。

これらの業務を、他の通常業務を抱える人事担当者が一人で兼務するのは、現実的に非常に困難です。無理に兼務させると、業務過多に陥り、どちらの業務も中途半端になるか、最悪の場合、担当者が疲弊して燃え尽きてしまうリスクがあります。

したがって、採用広報を本格的に推進するには、専任の担当者を置くか、あるいは複数名からなる専門チームを組成することが理想的です。もし社内にリソースがない場合は、コンテンツ制作の一部を外部のライターや制作会社に委託する、あるいは採用代行(RPO)サービスを活用するといった選択肢も検討する必要があります。

いずれにせよ、「誰が、どの業務に、どれくらいの時間をかけて取り組むのか」という運用体制を事前に明確に設計し、必要な予算を確保しておくことが、継続的な活動の鍵となります。

効果測定が難しい場合がある

採用広報の3つ目のデメリットは、その効果を正確に測定することの難しさにあります。

例えば、Web広告であれば、「広告費〇〇円に対して、応募が△件、採用が□人だったので、採用単価は××円」というように、費用対効果(ROI)を明確に数値化できます。

しかし、採用広報の効果は、このように直接的かつ短期的に現れるものばかりではありません。

- オウンドメディアの記事を読んだAさんが、すぐには応募せず、半年後に別の求人媒体経由で応募してきた場合、その応募は本当に「求人媒体だけの成果」でしょうか?記事を読んだことによる企業理解の深まりや志望度の向上が、応募の最後のひと押しになった可能性(アトリビューション)を測定するのは困難です。

- SNSでのポジティブな発信が、企業の「ブランドイメージ向上」にどれだけ貢献したか、を具体的な数値で示すことはできるでしょうか?

- 採用広報によって高まった社員のエンゲージメントが、離職率の低下にどれくらい影響したかを正確に切り分けることはできるでしょうか?

このように、採用広報の効果には、応募数や採用数といった直接的な指標(定量的データ)では捉えきれない、間接的・定性的な側面が多く含まれます。

この「効果測定の難しさ」は、活動の価値を経営層に説明する際の障壁となることがあります。「コストはかかっているが、具体的にどれだけ儲けに繋がっているのか分からない」と判断され、予算を削減されてしまうリスクもゼロではありません。

この課題に対処するためには、応募数や採用数といった最終的なゴール(KGI: Key Goal Indicator)だけでなく、そこに至るまでの中間的な指標(KPI: Key Performance Indicator)を複数設定し、多角的に効果を評価する工夫が必要です。

- ウェブサイト/記事のPV数、読了率、滞在時間

- SNSのフォロワー数、エンゲージメント率(いいね、コメント、シェア数)

- イベントの参加者数、満足度アンケートの結果

- 面接での候補者の発言の変化(「ブログを読んで共感しました」といった声の数)

- ブランド名の指名検索数の推移

これらのKPIを定期的に観測し、「活動が順調に進んでいること」「着実にターゲットに情報が届き、エンゲージメントが生まれていること」を可視化することで、活動の正当性を示し、関係者の理解を得ながら改善を続けていくことが重要になります。

採用広報の具体的な手法11選

採用広報を実践するためのチャネルや手法は多岐にわたります。それぞれに特徴があり、ターゲットや目的に応じて使い分けることが成功の鍵です。ここでは、代表的な11の手法を、それぞれのメリット・デメリットや運用のポイントとともに解説します。

| 手法 | 主な目的 | ターゲット | コスト | 即効性 | 難易度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 採用サイト/オウンドメディア | 網羅的な情報提供、資産化 | 全候補者 | 高 | 低 | 高 |

| 採用ピッチ資料 | 企業理解の促進、効率化 | 顕在層 | 低 | 中 | 中 |

| note | カルチャー発信、共感醸成 | 潜在層〜顕在層 | 低 | 中 | 低 |

| SNS (X, Facebookなど) | 日常的な情報発信、関係構築 | 潜在層〜顕在層 | 低 | 中 | 中 |

| 動画 (YouTubeなど) | 雰囲気・リアリティの伝達 | 潜在層〜顕在層 | 中〜高 | 中 | 高 |

| Web広告 | ターゲットへの確実なリーチ | 顕在層 | 高 | 高 | 中 |

| イベント・ミートアップ | 直接的な交流、相互理解 | 顕在層 | 中 | 中 | 高 |

| プレスリリース | 第三者による信頼性獲得 | 全候補者、メディア | 低 | 低 | 中 |

| 求人媒体 | 応募母集団の形成 | 顕在層 | 中〜高 | 高 | 低 |

| ダイレクトリクルーティング | 狙った人材へのアプローチ | 顕在層、一部潜在層 | 中 | 高 | 中 |

| リファラル採用 | 質の高い人材獲得 | 候補者(社員の知人) | 低 | 中 | 高 |

① 採用サイト・オウンドメディア

自社で管理・運営する採用特設サイトやブログ(オウンドメディア)は、採用広報の「本拠地」とも言える最も重要な手法です。あらゆる情報をストックし、企業の魅力を網羅的に伝えることができます。

- メリット: デザインやコンテンツの自由度が高く、企業のブランドイメージを正確に表現できます。社員インタビュー、プロジェクトストーリー、企業文化、福利厚生など、伝えたい情報を好きなだけ掲載可能です。一度作成したコンテンツは企業の永続的な資産となり、SEO対策を施すことで検索エンジンからの流入も期待できます。

- 運用のポイント: コンテンツの質と継続的な更新が命です。誰に(ペルソナ)、何を伝えたいのかを明確にした上で、コンテンツカレンダーを作成し、計画的に記事を制作・公開していく体制が必要です。単なる情報の羅列ではなく、ストーリーテリングを意識し、候補者の感情に訴えかけるコンテンツを目指しましょう。

② 採用ピッチ資料

採用ピッチ資料とは、自社の事業内容、ミッション、カルチャー、組織体制、課題などをスライド形式でまとめた「会社説明資料」のことです。もともとはスタートアップが投資家向けに作成するピッチ資料から着想を得ています。

- メリット: 候補者に対して、短時間で自社の全体像を網羅的かつ体系的に伝えることができます。特に、企業の魅力だけでなく、「現在抱えている課題」や「これから挑戦したいこと」を正直に開示することで、候補者の信頼を得やすくなります。説明会や面談の場で活用することで、説明の属人化を防ぎ、質を担保できる点も魅力です。

- 運用のポイント: 全社員がアクセスできる状態にし、社外にも公開することが推奨されます。公開することで、透明性の高い企業であるという姿勢を示すことができます。内容は定期的に見直し、常に最新の情報にアップデートすることが重要です。

③ note

noteは、文章、写真、イラスト、音声、動画などを手軽に投稿できるメディアプラットフォームです。多くの企業が採用広報のチャネルとして活用しています。

- メリット: 専門的な知識がなくても、すぐに情報発信を始められる手軽さが最大の魅力です。社員個人の視点からの「想い」や「ストーリー」を語りやすく、企業の公式発表とは違った、人間味あふれるコンテンツで候補者の共感を呼びやすい特徴があります。ハッシュタグ機能や「スキ」による拡散も期待できます。

- 運用のポイント: 企業の公式アカウントだけでなく、社員個人がアカウントを持って発信する「アルムナイ(卒業生)採用」ならぬ「中の人採用」も有効です。硬い言葉遣いは避け、読者に語りかけるような、パーソナルな文体で書くことが共感を得るコツです。

④ SNS(X, Facebook, Instagramなど)

X (旧Twitter)、Facebook、InstagramなどのSNSは、日常的な情報発信を通じて、候補者との継続的な関係を築くのに最適なツールです。

- メリット: リアルタイム性が高く、企業の「今」を伝えるのに適しています。社内イベントの様子、ランチ風景、新入社員の紹介など、カジュアルな情報を発信することで、親近感を持ってもらえます。候補者からのコメントや質問に直接返信することで、双方向のコミュニケーションが可能です。

- 運用のポイント: 各SNSの特性を理解して使い分けることが重要です。

- X: 速報性、拡散力に優れる。短いテキストで気軽な発信。

- Facebook: 実名登録が基本で信頼性が高い。少し長めの文章やイベント告知に向く。

- Instagram: 写真や動画などビジュアルでの訴求に強い。オフィスや社員の雰囲気を伝えるのに最適。

⑤ 動画(YouTubeなど)

動画は、文字や写真だけでは伝えきれない企業の雰囲気や社員の人柄を、圧倒的な情報量でリアルに伝えることができる強力な手法です。

- メリット: オフィスツアー、社員の1日密着、経営者メッセージ、社員座談会など、多様なコンテンツが考えられます。候補者は働く姿を疑似体験でき、企業への理解と共感を一気に深めることができます。

- 運用のポイント: プロ品質の動画でなくても、スマートフォンで撮影したものでも、リアリティが伝われば十分に効果があります。ただし、企画や撮影、編集には相応の工数がかかるため、内製が難しい場合は外部の制作会社に依頼することも検討しましょう。

⑥ Web広告

リスティング広告やSNS広告といったWeb広告は、特定のターゲット層に確実に情報を届けたい場合に有効な手法です。

- メリット: 年齢、地域、職種、興味関心などでターゲットを細かくセグメントし、ピンポイントでアプローチできます。採用サイトやイベントページに誘導することで、転職顕在層からの直接的な応募に繋がりやすい即効性の高さが魅力です。

- 運用のポイント: 広告文やクリエイティブ(画像・動画)がクリック率を大きく左右します。ターゲットの心に響くメッセージは何かを考え、A/Bテストを繰り返しながら最適化していく必要があります。コストがかかるため、費用対効果を常に意識した運用が求められます。

⑦ イベント・ミートアップ

オンラインまたはオフラインで、会社説明会、勉強会、社員との座談会(ミートアップ)などを開催する手法です。

- メリット: 候補者と社員が直接顔を合わせて話せる唯一の機会です。候補者は疑問点をその場で解消でき、社員は自社の魅力を自分の言葉で直接伝えられます。これにより、テキスト情報だけでは得られない深い相互理解が生まれ、強い信頼関係を築くことができます。

- 運用のポイント: イベントの目的(認知拡大か、応募促進か)を明確にし、ターゲットに合ったコンテンツを企画することが重要です。集客にはSNSやオウンドメディアでの告知が欠かせません。参加者満足度を高めるための運営や、イベント後のフォローアップも丁寧に行いましょう。

⑧ プレスリリース

新サービスの開始、資金調達、業務提携、ユニークな社内制度の導入といった企業のニュースを、メディア向けに発信する手法です。

- メリット: Webメディアや新聞、雑誌などに取り上げられることで、第三者からの客観的な視点で自社の取り組みが紹介され、社会的な信頼性が大幅に向上します。自社の広告とは異なり、「記事」として掲載されるため、候補者からの信頼を得やすくなります。

- 運用のポイント: 単なる事実報告ではなく、そのニュースの「社会的な意義」や「新規性」「独自性」を盛り込み、メディアが記事にしたくなるようなストーリーを描くことが重要です。

⑨ 求人媒体

従来からある主要な採用チャネルですが、使い方次第で採用広報の一環として機能させることができます。

- メリット: 多くの転職顕在層が登録しており、短期間で一定数の母集団を形成するのに有効です。

- 運用のポイント: 求人票の文章を工夫し、単なる業務内容の羅列ではなく、仕事のやりがいや得られるスキル、チームの文化などを具体的に記述しましょう。オウンドメディアや採用ピッチ資料へのリンクを掲載し、より深い情報に誘導することも効果的です。媒体によっては、特集記事やインタビュー記事を作成できるプランもあり、これらを活用するのも良い方法です。

⑩ ダイレクトリクルーティングサービス

企業がデータベースから候補者を検索し、直接スカウトメールを送ることができるサービスです。

- メリット: 企業側から能動的に、求めるスキルや経験を持つ人材にアプローチできます。

- 運用のポイント: スカウトメールの文面が成功の鍵を握ります。テンプレートの一斉送信ではなく、候補者のプロフィールを読み込み、「なぜあなたに興味を持ったのか」を具体的に伝えることが重要です。ここでも、自社のカルチャーが分かる社員インタビュー記事などへのリンクを添えることで、返信率を高めることができます。

⑪ 社員による紹介(リファラル採用)

社員に自身の知人や友人を紹介してもらう採用手法です。

- メリット: 社員という信頼できるフィルターを通しているため、カルチャーマッチしやすく、質の高い候補者に出会える可能性が高いです。また、採用コストを大幅に抑えることができます。

- 運用のポイント: リファラル採用を成功させるには、社員が自社に誇りを持ち、自信を持って友人におすすめできる状態であることが大前提です。採用広報を通じて社員のエンゲージメントを高めることが、リファラル採用活性化の土台となります。また、紹介制度を整備し、社員に周知することも重要です。

採用広報の始め方7ステップ

採用広報を成功させるためには、思いつきで始めるのではなく、計画的かつ戦略的に進めることが重要です。ここでは、採用広報をゼロから始めるための具体的な7つのステップを解説します。

① 目的とターゲットを明確にする

何事も、まず「なぜやるのか(目的)」と「誰に届けたいのか(ターゲット)」を定義することから始まります。ここが曖昧なまま進めると、発信する情報がぶれてしまい、誰の心にも響かない結果に終わってしまいます。

- 目的の明確化:

「採用広報を通じて、最終的に何を達成したいのか」を言語化します。「優秀なエンジニアを年間10名採用する」「採用のミスマッチを半減させる」「3ヶ月後の応募数を現状の1.5倍にする」など、具体的で測定可能な目標(KGI)を設定しましょう。この目的が、今後のすべての活動の判断基準となります。 - ターゲット(ペルソナ)の明確化:

「誰に」情報を届けたいのかを具体的に定義します。単に「20代の営業職」といった漠然としたものではなく、一人の架空の人物像として詳細に描き出す「ペルソナ」を設定することが有効です。- 基本情報: 年齢、性別、居住地、最終学歴

- 仕事: 職種、役職、年収、現在の仕事内容、抱えている不満や課題

- プライベート: 趣味、ライフスタイル、価値観

- 情報収集: 普段よく見るWebサイト、SNS、情報収集の手段

このペルソナが「何に悩み、何を求めているのか」を深く理解することで、心に響くコンテンツの企画に繋がります。

② 自社の魅力を洗い出す

次に、設定したターゲットに対して、自社の何をアピールできるのか、その「魅力」を洗い出します。このとき、自社だけで考えるのではなく、客観的な視点を取り入れることが重要です。

- 3C分析のフレームワークを活用:

- Company(自社): 自社の強み、特徴、文化、制度などを思いつく限りリストアップします。(例:フラットな組織文化、裁量権の大きさ、社会貢献性の高い事業)

- Competitor(競合): 採用市場における競合他社はどのような魅力を発信しているか、どのような人材を採用しているかを調査します。

- Customer(顧客=候補者): ①で設定したペルソナが、何を求めているかを考えます。

この3つの要素を比較し、「競合は提供しておらず、かつ候補者が求めている、自社ならではの強み」を見つけ出します。これが、採用広報で伝えるべき独自の価値(EVP: Employee Value Proposition)となります。

- 社員へのヒアリングやワークショップ:

経営層や人事だけでは気づけない「現場のリアルな魅力」を発掘するために、様々な部署や年次の社員にヒアリングを行いましょう。「入社して良かったこと」「仕事のやりがい」「会社の好きなところ」などを聞くことで、思わぬアピールポイントが見つかることがあります。

③ 発信するメッセージを決める

②で洗い出した複数の魅力の中から、ターゲットに最も伝えたい核心的なメッセージ(コアメッセージ)を決定します。これは、採用広報活動全体を貫くキャッチコピーやスローガンのようなものです。

- 例:

- 「失敗を恐れず、100回挑戦できる会社」

- 「コードで、社会の『不』を解決する。」

- 「世界一、子育てしやすいIT企業を目指す。」

このコアメッセージを軸に、発信するコンテンツの方向性を統一します。例えば、「失敗を恐れず、100回挑戦できる会社」というメッセージなら、「新規事業に挑戦した社員のインタビュー」「失敗から学んだプロジェクトの裏話」といったコンテンツが考えられます。一貫したメッセージを発信し続けることで、候補者の心に「〇〇な会社」という明確なブランドイメージを刻み込むことができます。

④ 発信チャネルを選定する

次に、③で決めたメッセージを、どの媒体(チャネル)で発信していくかを決定します。やみくもに全てのチャネルに手を出すのではなく、自社のリソースとターゲットの特性を考慮して、効果的なチャネルを選択し、集中することが重要です。

- 選定の基準:

- ターゲットとの親和性: ①で設定したペルソナは、普段どのチャネルで情報収集しているでしょうか?(例:若手エンジニアならXや技術ブログ、デザイナーならInstagramやnote)

- コンテンツとの親和性: 伝えたいメッセージやコンテンツの形式(テキスト、画像、動画)に合ったチャネルはどれか?(例:ビジュアルで雰囲気を伝えたいならInstagramやYouTube)

- 運用リソース: 自社の体制で、継続的に運用できるか?(例:動画制作のスキルや工数がなければ、まずは手軽なnoteやXから始める)

最初は1つか2つのチャネルに絞って開始し、運用が軌道に乗ってきたら徐々に拡大していくのが現実的なアプローチです。

⑤ KGI・KPIを設定する

採用広報はやりっぱなしでは意味がありません。活動の成果を正しく評価し、改善に繋げるために、具体的な数値目標(KGI・KPI)を設定します。

- KGI (Key Goal Indicator/重要目標達成指標): ①で設定した最終的な目的です。

- 例: 「2025年3月末までに、エンジニア職の採用決定数を5名にする」

- KPI (Key Performance Indicator/重要業績評価指標): KGIを達成するための中間的な指標です。チャネルごとに、具体的な行動目標を設定します。

- 例(オウンドメディア): 月間PV数 10,000、記事からの応募数 5件/月

- 例(SNS): フォロワー増加数 100人/月、投稿エンゲージメント率 3%

- 例(イベント): 参加者数 30人/回、参加後応募率 10%

KPIを設定することで、日々の活動の進捗が可視化され、チームのモチベーション維持にも繋がります。また、目標に達していない場合は、何が原因かを分析し、改善策を講じるための重要な判断材料となります。

⑥ 運用体制を構築する

誰が、いつ、何をするのか。具体的な運用体制とルールを決めなければ、活動は継続しません。

- 役割分担: 編集長(全体の責任者)、企画担当、ライター、インタビュアー、SNS投稿担当など、具体的な役割を決めます。必ずしも一人一役である必要はなく、兼務でも構いませんが、「誰がボールを持っているか」を明確にすることが重要です。

- 運用フローの確立: コンテンツの企画から公開までの流れ(企画→取材→執筆→校正→公開→拡散)を決め、承認プロセスなどをルール化します。

- 定例会議の設定: 週に1回、あるいは隔週で編集会議を開き、KPIの進捗確認、コンテンツの企画、課題の共有などを行います。

- コンテンツカレンダーの作成: どの記事を、いつ、誰が担当し、いつまでに公開するかを一覧できるカレンダーを作成し、計画的に運用します。

社内メンバー(特に現場社員)の巻き込みも、この段階で考えておくべき重要な要素です。協力を依頼する際の手順や、インセンティブなども検討しておくと、スムーズな運用に繋がります。

⑦ 情報発信と効果測定を繰り返す

準備が整ったら、いよいよ情報発信を開始します。そして、最も重要なのが、発信した後のサイクルです。

- Plan (計画): これまでのステップで立てた計画。

- Do (実行): 計画に沿ってコンテンツを制作し、発信する。

- Check (評価): ⑤で設定したKPIが達成できているかを、Google Analyticsや各SNSの分析ツールを使って定期的に測定・評価する。

- Action (改善): 評価結果に基づき、課題を特定し、改善策を考える。「なぜこの記事は読まれたのか」「なぜこの投稿はエンゲージメントが低かったのか」を分析し、次の企画や発信方法に活かします。

このPDCAサイクルを粘り強く、継続的に回し続けることこそが、採用広報を成功に導く唯一の道です。最初から完璧を目指す必要はありません。まずは小さな一歩を踏み出し、データと向き合いながら、少しずつ改善を重ねていきましょう。

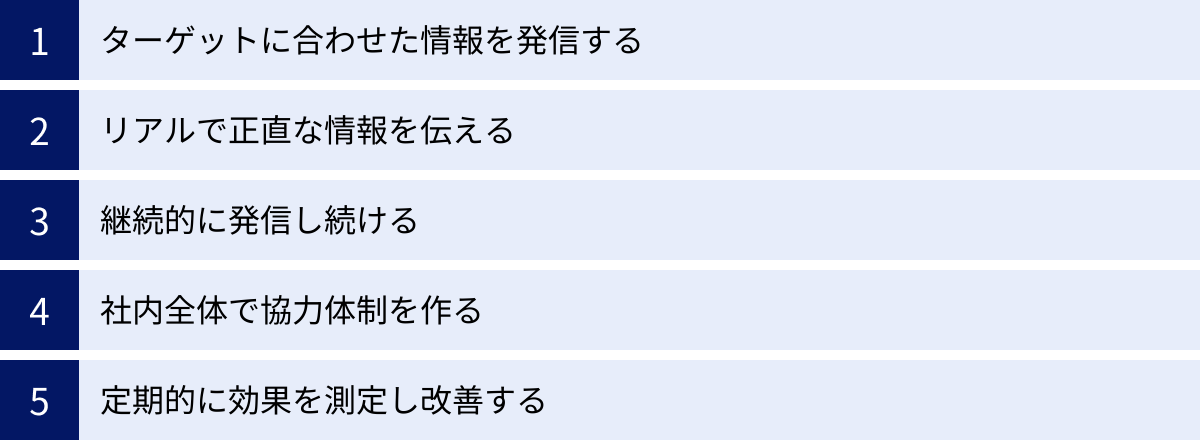

採用広報を成功させるための5つのポイント

採用広報の具体的な手法や始め方を理解した上で、さらにその効果を最大化するためには、いくつかの重要な心構え(マインドセット)があります。ここでは、採用広報を成功に導くための5つのポイントを解説します。

① ターゲットに合わせた情報を発信する

採用広報でよくある失敗が、企業が「伝えたいこと」ばかりを一方的に発信してしまう「自慢話」になってしまうことです。重要なのは、常に「ターゲット(ペルソナ)が何を知りたいか」という視点に立つことです。

例えば、若手のエンジニアを採用したいのであれば、社長の経歴や会社の沿革よりも、「どのような技術スタックを使っているのか」「コードレビューはどのように行われているのか」「シニアエンジニアからどのような学びが得られるのか」といった具体的な情報の方がはるかに価値があります。

子育て中の女性をターゲットにするなら、抽象的な「ダイバーシティ推進」という言葉よりも、「実際に時短勤務をしている社員の1日のスケジュール」「育休から復帰した社員の体験談」といったリアルなストーリーの方が心に響きます。

コンテンツを企画するたびに、「これは、私たちが設定したペルソナが本当に読みたい、見たい、聞きたい情報だろうか?」と自問自答する癖をつけましょう。候補者の悩みや疑問に寄り添い、それを解決するような情報を提供することが、信頼関係を築く第一歩です。

② リアルで正直な情報を伝える

現代の求職者は、企業のきれいに飾られた言葉や、いわゆる「キラキラ広報」に敏感です。インターネットやSNSを通じて、あらゆる情報にアクセスできる彼らは、企業の建前と本音を見抜く力を持っています。

だからこそ、採用広報で最も大切なのは「正直さ」と「透明性」です。もちろん、自社の魅力を伝えることは重要ですが、良い面ばかりをアピールするのではなく、会社のリアルな姿をありのままに伝える勇気が求められます。

- 成功体験だけでなく、失敗談も語る: 華々しい成功の裏にあった苦労や、プロジェクトの失敗から得た教訓などを語ることで、人間味が増し、誠実な企業であるという印象を与えます。

- 会社の課題をオープンにする: 「現在、我が社は〇〇という課題に直面しています。だからこそ、あなたの力が必要です」というように、課題を正直に開示することで、それを解決することにやりがいを感じる優秀な人材を引き寄せることができます。

- 「中の人」のリアルな声を届ける: 加工されていない、社員の素の表情や本音の言葉を届けることを意識しましょう。少し雑多なオフィスの様子や、真剣な議論を交わす会議の風景など、日常の断片こそが、候補者にとって最も価値のある情報となります。

完璧な会社など存在しません。不完全さも含めて自社をオープンにすることが、結果的に最も強い信頼を獲得することに繋がるのです。

③ 継続的に発信し続ける

採用広報は、短距離走ではなく長距離走です。一度や二度、質の高い記事を公開したり、イベントを開催したりしただけでは、大きな成果は期待できません。最も重要かつ、最も難しいのが「継続すること」です。

情報が溢れる現代において、人々の記憶はすぐに薄れてしまいます。継続的に情報発信を行うことで、候補者の記憶に残り続け、自社の存在感を維持することができます。また、コンテンツがオウンドメディアやSNSに蓄積されていくことで、それが企業の信頼性を示す「資産」となります。

継続のためには、完璧主義を捨てることも大切です。常に100点満点のコンテンツを目指すと、制作のハードルが上がり、途中で息切れしてしまいます。「まずは60点でもいいから、決まった頻度で発信し続ける」というマインドセットを持ち、PDCAサイクルを回しながら徐々に質を高めていく方が、結果的に長続きします。コンテンツカレンダーを作成し、無理のないペースで運用する計画を立てることが、継続の鍵となります。

④ 社内全体で協力体制を作る

「採用は人事の仕事」という考え方は、もはや過去のものです。特に採用広報においては、人事部だけでなく、経営層から現場の社員まで、会社全体を巻き込んだ協力体制を築くことが成功に不可欠です。

- 経営層のコミットメント: 経営トップが採用広報の重要性を理解し、自らメッセージを発信したり、インタビューに協力したりすることは、発信情報の信頼性を大きく高めます。

- 現場社員の協力: リアルな仕事の魅力やカルチャーを語れるのは、現場で働く社員自身です。社員インタビューや記事のネタ出し、SNSでの情報拡散など、社員が快く協力してくれる文化を醸成することが重要です。協力を「当たり前」とせず、感謝を伝えたり、何らかのインセンティブを用意したりする工夫も有効です。

- 部署間の連携: 採用広報は、人事部だけでなく、広報部やマーケティング部とも連携することで、より効果的な施策を展開できます。それぞれの専門知識を持ち寄り、全社的なプロジェクトとして推進していくことが理想です。

社員一人ひとりが「自社の広報担当者」であるという意識を持つことで、企業全体から魅力が滲み出るような、強力な採用広報が実現します。

⑤ 定期的に効果を測定し改善する

採用広報は「発信して終わり」ではありません。必ず定期的に効果を測定し、データに基づいて改善を繰り返すことが重要です。

「始め方7ステップ」の⑤で設定したKPIを、毎週または毎月チェックする習慣をつけましょう。

- どの記事がよく読まれているか? なぜか?

- どのSNS投稿がエンゲージメントが高いか? なぜか?

- どのチャネルからの応募が多いか?

- 逆に、成果が出ていない施策は何か? その原因は?

Google Analyticsや各SNSのインサイト機能などを活用し、これらの問いに対する答えをデータから探します。そして、その分析結果から得られた仮説をもとに、次のアクションを考えます。「〇〇というテーマの記事が人気なので、類似の切り口で別の記事を企画してみよう」「写真付きの投稿の方が反応が良いので、テキストのみの投稿を減らしてみよう」といった具体的な改善策に繋げます。

感覚や思い込みで判断するのではなく、客観的なデータに基づいて意思決定を繰り返すこと。この地道なプロセスこそが、採用広報の成功確率を飛躍的に高めるのです。

採用広報に役立つツール・サービス

採用広報を効率的かつ効果的に進めるためには、便利なツールやサービスを活用することも有効な手段です。ここでは、採用広報活動を支援してくれる代表的なツールや、リソース不足を補うサービスを紹介します。

採用広報・採用ブランディングツール

自社の魅力発信や候補者とのコミュニケーションを円滑にするためのプラットフォームです。

Wantedly

Wantedlyは「共感」で会社と人が繋がることを目指すビジネスSNSです。給与や待遇といった条件ではなく、企業のミッションやビジョン、働く人の想いを軸にした採用(共感採用)を推進できるのが最大の特徴です。

- 主な機能: 会社のミッションやメンバーを紹介する「会社ページ」、社員インタビューやストーリーを発信できる「ブログ(ストーリー)」、カジュアルな面談や募集をかけられる「募集」機能などがあります。

- 特徴: 潜在層へのアプローチに強く、企業のカルチャーやビジョンに共感した候補者を集めやすいです。ブログ機能はnoteのように手軽に情報発信ができ、採用広報のメインチャネルとして活用する企業も多く存在します。

- 参照: Wantedly, Inc. 公式サイト

anone

anoneは、「人」と「カルチャー」に特化した採用広報・採用ブランディング支援ツールです。候補者が本当に知りたい社員の個性や組織文化を、分かりやすく魅力的に伝えることにフォーカスしています。

- 主な機能: 統一されたフォーマットで社員の人柄や価値観を伝える「メンバーページ」、企業のカルチャーを多角的に表現する「カルチャーページ」、ストーリー形式で企業の魅力を伝える「ストーリーページ」などを簡単に作成できます。

- 特徴: デザイン性が高く、候補者に洗練された印象を与えられるコンテンツを手軽に作成できる点が魅力です。社員一人ひとりの「人となり」を深く伝えることで、カルチャーマッチを重視する採用に適しています。

- 参照: 株式会社atsumel 公式サイト

HERP

HERPは、採用管理システム(ATS)ですが、「スクラム採用」というコンセプトを掲げ、全社員で採用活動に取り組むことを支援する機能が充実しており、採用広報との連携にも強みを持っています。

- 主な機能: 複数の求人媒体からの応募情報を一元管理する基本的なATS機能に加え、Slackなどのビジネスチャットツールと連携し、現場社員が候補者情報の確認や評価を簡単に行える機能があります。

- 特徴: 採用活動への現場社員の巻き込みをスムーズにすることで、採用広報で必要となる社員インタビューの協力依頼や、リファラル採用の推進をしやすくなります。採用プロセス全体を効率化し、候補者体験を向上させることが、間接的に企業の評判を高める採用広報に繋がります。

- 参照: 株式会社HERP 公式サイト

採用代行(RPO)サービス

採用広報に十分なリソースを割けない場合に、業務の一部または全部を外部の専門家に委託するサービスです。

CASTER BIZ recruiting

CASTER BIZ recruitingは、オンラインアシスタントサービス「CASTER BIZ」が提供する採用代行(RPO)サービスです。優秀なリモートワーカーが、採用業務全般をサポートします。

- 主なサービス内容: 採用戦略の立案、求人票作成、スカウトメールの送信代行、候補者との日程調整、そして採用広報コンテンツ(記事)の企画・作成代行など、幅広い業務に対応しています。

- 特徴: 必要な業務を必要な分だけ依頼できる柔軟性が魅力です。特に、採用広報のコンテンツ制作やSNS運用といった、工数がかかるが専門性も求められる業務をプロに任せたい場合に有効です。

- 参照: 株式会社キャスター 公式サイト

ネオキャリア

ネオキャリアは、総合人材サービス企業として長年の実績を持つ会社が提供するRPOサービスです。豊富なノウハウを活かした包括的な採用支援が可能です。

- 主なサービス内容: 採用戦略設計から母集団形成、選考、内定者フォローまで、採用プロセス全体をワンストップで代行します。採用広報に関しても、採用サイトの企画・制作やSNS運用代行など、企業の課題に合わせたソリューションを提供しています。

- 特徴: 大手ならではの豊富な実績と安定した運用力が強みです。採用業務全体を抜本的に見直し、プロの視点から再構築したいと考えている企業に適しています。

- 参照: 株式会社ネオキャリア 公式サイト

ポケてん

ポケてんは、「採用担当者の業務をポケットサイズで代行」をコンセプトに、月額定額制で採用業務を支援するサービスです。

- 主なサービス内容: 求人媒体の運用代行、スカウト代行、日程調整などを中心に、採用担当者のノンコア業務(定型的な作業)を巻き取ることを得意としています。

- 特徴: コア業務である候補者とのコミュニケーションや面接に採用担当者が集中できる環境を作ることを目的としています。これにより、採用担当者は採用広報の企画立案といった、より戦略的な業務に時間を使えるようになります。

- 参照: ポケてん(株式会社オープンクラウド)公式サイト

まとめ

本記事では、採用広報の基本的な概念から、その重要性が高まる背景、具体的なメリット・デメリット、そして実践的な手法や成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

採用広報とは、単に求人情報を発信する活動ではありません。それは、自社のビジョン、カルチャー、そして働く人々の「想い」を、未来の仲間となる可能性のあるすべての人々に向けて、誠実に、そして継続的に伝え続けるコミュニケーション活動です。

労働人口が減少し、働き手の価値観が多様化する現代において、企業はもはや「選ぶ」立場ではなく、「選ばれる」立場にあります。このような時代に、給与や待遇といった条件面だけで他社と差別化を図ることは困難です。候補者は、その企業で働くことで得られる「やりがい」や「成長」、そして「共感できる文化」といった、目に見えない価値を求めています。

採用広報は、まさにこの目に見えない価値を可視化し、候補者の心に届けるための最も有効な手段です。

- 採用のミスマッチを防ぎ、定着率を高める

- 自社の価値観に共感する、質の高い応募者を増やす

- 今すぐ転職を考えていない優秀な潜在層と繋がる

- 中長期的に採用コストを削減する

- 社員のエンゲージメントを高め、組織を活性化させる

これらの多くのメリットがある一方で、効果が出るまでに時間がかかり、運用リソースが必要になるという側面も理解しておく必要があります。だからこそ、採用広報は短期的な施策ではなく、企業の未来を創るための「中長期的な経営戦略」として位置づけ、全社一丸となって取り組むべき活動なのです。

これから採用広報を始めようと考えている方は、まず「①自社の目的とターゲットを明確にし、②自社の魅力を洗い出す」という最初のステップから踏み出してみてはいかがでしょうか。自社が何者であり、誰に、何を伝えたいのか。その問いと向き合うことこそが、すべての始まりです。

本記事が、貴社の採用活動を成功に導き、素晴らしい仲間との出会いを創出する一助となれば幸いです。