「未経験から営業職に挑戦してみたいけど、『きつい』『つらい』という話をよく聞くから不安…」。そんな風に考えている方も多いのではないでしょうか。新しいキャリアへの一歩を踏み出す際、未知の世界に対する不安はつきものです。特に営業職は、成果が数字で明確に表れるため、華やかなイメージと同時に厳しい側面も語られがちです。

しかし、営業職は未経験からでも挑戦しやすく、ビジネスパーソンとして大きく成長できる非常に魅力的な仕事です。コミュニケーション能力や課題解決能力といった、どんな業界でも通用するポータブルスキルを実践的に身につけられるため、将来のキャリアパスも大きく広がります。

この記事では、未経験から営業への転職が「きつい」と言われる理由とその実態を徹底的に解剖し、具体的な仕事内容、営業職の種類、転職のメリット・デメリットを詳しく解説します。さらに、未経験者が転職を成功させるための具体的なコツや、自分に合った企業の選び方まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、営業職に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って転職活動への第一歩を踏み出せるようになるでしょう。あなたのキャリアの可能性を広げるための、確かな情報がここにあります。

目次

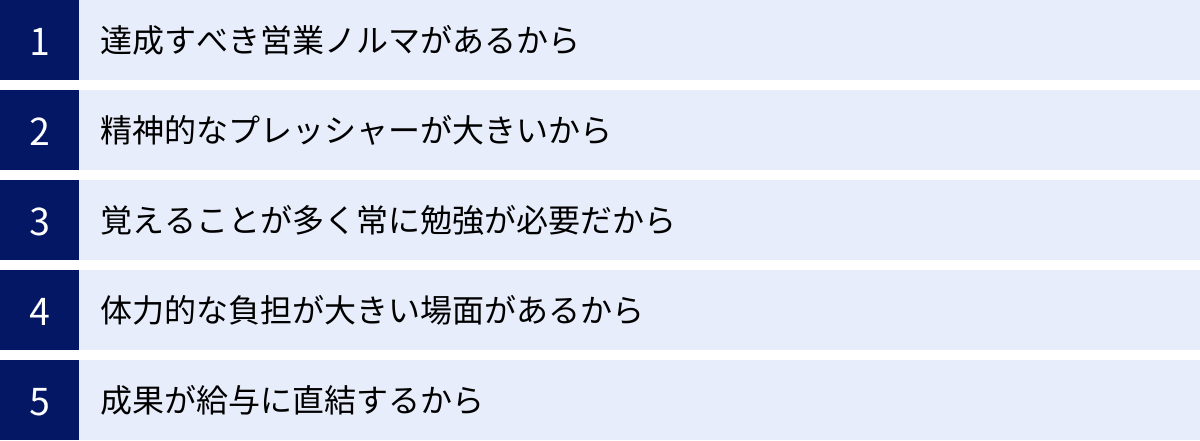

未経験から営業への転職が「きつい」と言われる5つの理由

多くの人が営業職に対して「きつい」というイメージを抱くのには、具体的な理由があります。しかし、その理由を正しく理解することで、事前に対策を立てたり、自分に合った営業スタイルを見つけたりできます。ここでは、代表的な5つの理由を深掘りしていきましょう。

① 達成すべき営業ノルマがあるから

営業職と切っても切り離せないのが「ノルマ」の存在です。ノルマとは、企業が個々の営業担当者やチームに対して設定する、一定期間内に達成すべき売上目標や契約件数などの目標値を指します。これが「きつい」と感じられる最大の要因の一つと言えるでしょう。

なぜ企業はノルマを設定するのでしょうか。それは、会社全体の売上目標を達成するためです。企業は年間の事業計画に基づいて全体の目標を立て、それを各部署、各チーム、そして個人の営業担当者へとブレークダウンしていきます。つまり、一人ひとりのノルマ達成が、会社の成長と存続に直結しているのです。

ノルマが未達の場合、精神的なプレッシャーを感じるだけでなく、給与や賞与(ボーナス)、昇進・昇格といった評価に直接影響することがあります。特に、インセンティブ(成果報酬)の割合が大きい給与体系の会社では、目標達成度合いによって月々の収入が大きく変動することもあります。毎月の「締め日」が近づくにつれて、目標達成へのプレッシャーは増していき、これをストレスに感じる人は少なくありません。

しかし、ノルマは必ずしもネガティブな側面だけではありません。明確な目標があることで、日々の業務にメリハリが生まれ、モチベーションを維持しやすくなるというメリットもあります。ゲーム感覚で目標達成を楽しめる人や、自分の頑張りが数字として明確に評価されることにやりがいを感じる人にとっては、ノルマは成長のための重要な指標となります。

また、「ノルマ」と一言で言っても、その設定方法は企業によって様々です。個人の成績を重視する企業もあれば、チーム全体の目標達成を評価する企業もあります。後者の場合、メンバー同士で協力し合い、助け合う文化が根付いていることが多く、未経験者でも安心して業務に取り組める環境である可能性があります。転職活動の際には、その企業の評価制度やノルマに対する考え方を事前に確認することが非常に重要です。

② 精神的なプレッシャーが大きいから

営業職は、顧客との直接的なやり取りが中心となるため、精神的なプレッシャーを感じる場面が数多く存在します。これはノルマ達成のプレッシャーだけでなく、日々の業務の中に潜んでいます。

最も代表的なのが、顧客からの「断り」に日常的に直面することです。特に新規開拓営業では、電話や訪問をしても話すら聞いてもらえなかったり、提案しても「必要ない」と冷たく断られたりすることが頻繁に起こります。どんなに優れた営業担当者でも、百発百中で契約が取れるわけではありません。むしろ、断られることの方が圧倒的に多いのが現実です。この「拒絶される経験」を個人的な失敗と捉えすぎてしまうと、自信を喪失し、精神的に追い詰められてしまう可能性があります。

また、クレーム対応も営業の重要な仕事の一つです。納品した商品に不備があった、期待していた効果が得られなかったなど、顧客からの厳しい言葉を直接受け止めなければならない場面もあります。会社の顔として謝罪し、解決策を提示する役割を担うため、強いストレスを感じることもあるでしょう。

さらに、社内でのプレッシャーも存在します。上司や先輩からの進捗確認、定例会議での実績報告など、常に周囲から成果を問われる環境に身を置くことになります。これらのプレッシャーにうまく対処できないと、「自分は営業に向いていないのではないか」と悩み、仕事そのものがつらくなってしまうのです。

この精神的なプレッシャーを乗り越えるためには、「仕事と自分自身を切り離して考える」マインドセットが極めて重要です。顧客からの断りは、あなた自身の人格が否定されたわけではなく、単に「タイミングが合わなかった」「ニーズがなかった」だけだと客観的に捉える練習が必要です。また、ストレスを溜め込まないように、信頼できる上司や同僚に相談したり、趣味や運動でリフレッシュする時間を作ったりと、自分なりのストレス解消法を見つけることが、営業として長く活躍するための鍵となります。

③ 覚えることが多く常に勉強が必要だから

「営業は話がうまければ誰でもできる」というのは大きな誤解です。現代の営業は、単なる「物売り」ではありません。顧客が抱える課題を深く理解し、その解決策として自社の商材を提案する「コンサルタント」としての役割が求められます。そのためには、膨大な知識をインプットし、常に学び続ける姿勢が不可欠です。

まず、自社の商材やサービスに関する深い知識は必須です。スペックや機能はもちろん、開発の背景、導入することで顧客にどのようなメリットがあるのか、他社製品と比較した際の優位性は何か、といった点を完璧に説明できなければなりません。特に、ITシステムや金融商品、専門的な機械など、複雑な無形・有形商材を扱う場合は、専門家レベルの知識が求められることもあります。

次に、競合他社の情報です。顧客は多くの場合、複数の企業から話を聞き、比較検討しています。競合製品の特徴や価格、強み・弱みを把握していなければ、自社の優位性を的確にアピールすることはできません。市場全体のトレンドや最新技術の動向にも常にアンテナを張っておく必要があります。

そして最も重要なのが、担当する業界や顧客に関する知識です。顧客がどのようなビジネスモデルで、どんな課題を抱え、何を目標としているのかを理解しなければ、的確な提案はできません。例えば、製造業の顧客に提案するなら生産管理の知識が、医療機関に提案するなら医療制度の知識が必要になるかもしれません。業界特有の慣習や専門用語を学び、顧客と同じ目線で話せるようになる努力が求められます。

これらの知識は、一度覚えれば終わりではありません。市場は常に変化し、新製品や新サービスが次々と登場します。そのため、新聞や業界誌を読んだり、セミナーに参加したりと、常に自己研鑽を続けることが営業職には不可欠なのです。この「学び続ける」という行為を負担に感じる人にとっては、「きつい」と感じる大きな要因となるでしょう。逆に、知的好奇心が旺盛で、新しいことを学ぶのが好きな人にとっては、非常にやりがいのある環境と言えます。

④ 体力的な負担が大きい場面があるから

営業職、特に外回りが中心となるスタイルでは、体力的な負担が大きくなることがあります。一日中、複数の顧客先を訪問するために歩き回ったり、重い商材やカタログを持って移動したりすることも少なくありません。

例えば、担当エリアが広範囲にわたる場合、電車や車での長距離移動が日常的になります。朝早くに家を出て、夜遅くに帰宅するという生活が続くこともあり、純粋な移動時間だけでも疲労が蓄積します。特に、地方の顧客を担当する場合、出張が多くなるケースもあります。

また、営業のスケジュールは常に自分都合で組めるわけではありません。顧客の都合に合わせてアポイントを入れるため、昼食の時間が不規則になったり、夕方以降に商談が入ったりすることも珍しくありません。展示会やイベントへの参加があれば、休日の出勤が必要になることもあります。

このような体力的な負担は、自己管理能力が低いと、体調を崩す原因にもなりかねません。不規則な生活の中でも、睡眠時間を確保し、栄養バランスの取れた食事を心がけるといった基本的な健康管理が非常に重要になります。

ただし、全ての営業職が体力的にきついわけではありません。最近では、Web会議システムを活用した「インサイドセールス(内勤営業)」も増えており、オフィスにいながらにして営業活動を行うスタイルも一般的になってきています。インサイドセールスは、移動時間がなく、スケジュールも比較的コントロールしやすいため、体力的な負担は大幅に軽減されます。

もし体力に自信がないのであれば、インサイドセールスや、既存顧客への対応が中心で訪問頻度が少ないルート営業、あるいは都心部など担当エリアが限定的な営業職を選ぶといった選択肢も考えられます。自分の体力やライフスタイルに合った営業スタイルを選ぶことが、ミスマッチを防ぐ上で重要です。

⑤ 成果が給与に直結するから

多くの営業職で採用されている「インセンティブ制度」は、成果が給与に直接反映される仕組みです。これは、固定給に加えて、個人の売上や契約件数などの成果に応じて報酬が上乗せされるもので、大きな成果を上げれば、年齢や社歴に関係なく高収入を得られるという大きな魅力があります。この点が、営業職を目指す大きな動機となる人も多いでしょう。

しかし、この成果主義は「きつい」と感じられる原因にもなり得ます。成果が思うように上がらない月は、インセンティブがゼロに近くなり、給与が大幅に減少する可能性があるからです。特に、基本給が低めに設定され、インセンティブの比率が高い「フルコミッション(完全歩合制)」に近い給与体系の場合、収入が不安定になりがちです。

収入の不安定さは、生活設計に大きな影響を与えます。住宅ローンや子どもの教育費など、安定した支出が必要な人にとっては、毎月の給与が変動することは大きな精神的プレッシャーとなります。思うように成果が出せない時期が続くと、「来月の生活費は大丈夫だろうか」といった不安が頭をよぎり、営業活動に集中できなくなるという悪循環に陥る可能性もあります。

また、社内での競争が激化する要因にもなります。同僚が大きな契約を獲得して高額なインセンティブを得ている一方で、自分は成果が出ずに苦しんでいる、といった状況は、劣等感や焦りを生み出しやすいです。

したがって、営業職への転職を考える際には、その企業の給与体系を詳細に確認することが不可欠です。「固定給とインセンティブの割合はどのくらいか」「インセンティブの算出基準は明確か」「未経験者でも安定して成果を出せるようなサポート体制があるか」といった点を面接などで質問し、自分の価値観やライフプランに合っているかを見極める必要があります。安定志向が強いのであれば、インセンティブの割合が低く、固定給がしっかりと保証されている企業を選ぶのが賢明です。

未経験でも営業職への転職は可能?

ここまで営業職の「きつい」側面を解説してきましたが、「自分には無理かもしれない」と不安に思う必要はありません。結論から言えば、未経験からでも営業職への転職は十分に可能です。むしろ、多くの企業が未経験者を積極的に採用しており、求人市場においても未経験者向けの募集は常に一定数存在します。

なぜ、専門性が求められるように見える営業職で、未経験者の採用が活発なのでしょうか。その背景には、企業の明確な意図と営業職ならではの特性があります。

未経験者向けの求人が多い理由

営業職の未経験者向け求人が多い理由は、主に3つの背景が考えられます。

第一に、営業職は多くの企業にとって事業成長の要であり、常に人材が求められているからです。どれだけ優れた製品やサービスを開発しても、それを顧客に届ける営業がいなければ売上は生まれません。企業の成長戦略において、営業部門の強化は最優先課題の一つであり、事業拡大や新市場への進出に伴い、常に営業担当者の増員が必要となります。このため、経験者だけでは採用が追いつかず、ポテンシャルを秘めた未経験者にも門戸が広く開かれているのです。

第二に、営業職で求められるコアスキルは、業界や職種を超えて応用可能なポータブルスキルであるという点です。例えば、コミュニケーション能力、課題発見力、目標達成意欲といった資質は、前職が何であれ、多くの人がこれまでの経験の中で培ってきたものです。企業側も、特定の業界知識や営業経験そのものよりも、こうした基礎的なヒューマンスキルやポテンシャルを重視する傾向があります。

第三に、人手不足が深刻な業界や、比較的新しい業界では、未経験者を育成して戦力化する方針を取る企業が多いことも理由の一つです。特に、IT業界や人材業界などは市場の成長が著しく、常に営業職の人材が不足しています。こうした業界では、経験者採用に固執するよりも、未経験者を一から自社のやり方で育て上げた方が、結果的に組織への定着率や貢献度が高まると考える企業が増えています。

これらの理由から、営業職は他の専門職と比較して、未経験者にとって転職のハードルが低い職種であると言えます。

企業が未経験者を採用する意図

企業が経験豊富な即戦力だけでなく、あえて未経験者を採用するのには、明確な戦略的意図があります。

一つは、「自社の文化や営業スタイルに染めやすい」という点です。前職でのやり方や成功体験が染み付いている経験者は、時に新しい環境や手法に馴染むのが難しい場合があります。一方、未経験者は固定観念がなく、スポンジのように新しい知識やスキルを吸収してくれます。企業としては、自社が理想とする営業パーソン像に一から育て上げることができるため、長期的な視点で見ると大きなメリットがあるのです。

二つ目は、「ポテンシャルの高さと成長意欲への期待」です。企業は、現時点でのスキルよりも、候補者が持つ素直さ、学習意欲、目標達成への情熱といった「伸びしろ」を評価します。面接では、「なぜ営業職に挑戦したいのか」「この会社で何を成し遂げたいのか」といった熱意やビジョンが重視されます。未経験というハンデを乗り越えようとする強い意志は、入社後の成長を期待させる重要な要素です。

三つ目は、「組織の活性化と多様性の確保」です。同じようなバックグラウンドを持つ人材ばかりが集まると、組織の考え方が硬直化しがちです。異業種から転職してきた未経験者は、これまでの営業組織にはなかった新しい視点や発想をもたらしてくれる可能性があります。例えば、製造業で品質管理をしていた人なら、営業の現場でも論理的で緻密な提案ができるかもしれません。こうした多様な人材が加わることで、組織全体が活性化され、新たなイノベーションが生まれることが期待されています。

このように、企業は未経験者に対して、単なる労働力としてではなく、将来の成長と組織への貢献を期待して採用活動を行っています。未経験者であることを卑下する必要は全くなく、むしろ自身のポテンシャルや熱意を積極的にアピールすることが、転職成功の鍵となります。

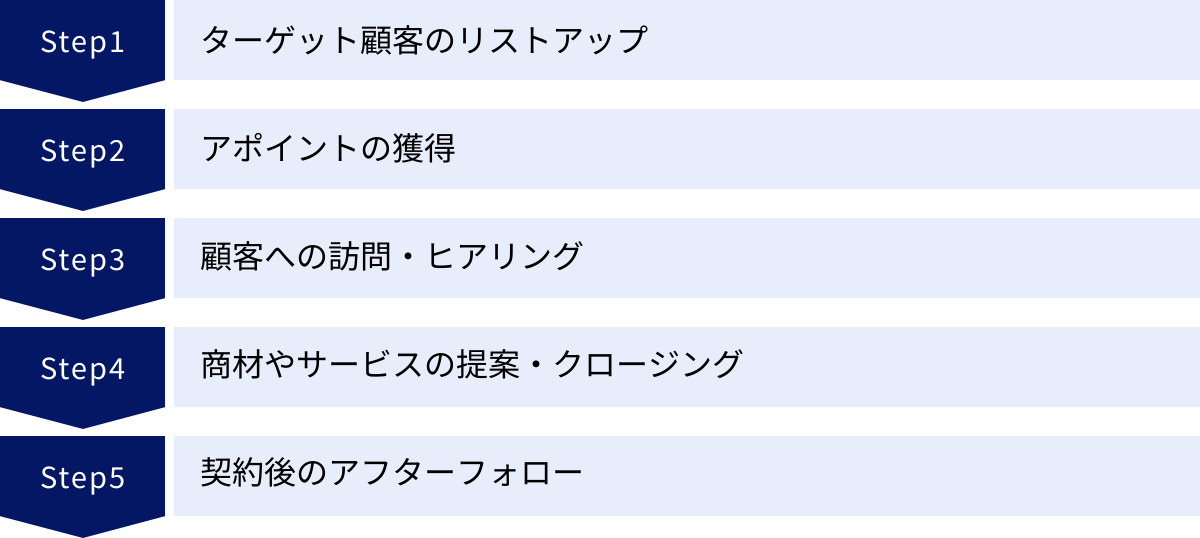

営業職の具体的な仕事内容

営業職と一言で言っても、その業務は多岐にわたります。単に「商品を売る」だけが仕事ではありません。ここでは、一般的な営業活動のプロセスを5つのステップに分けて、具体的な仕事内容を解説します。これらの流れを理解することで、営業という仕事の全体像を掴むことができるでしょう。

ターゲット顧客のリストアップ

営業活動の第一歩は、「誰にアプローチするか」を決めること、つまりターゲットとなる顧客のリストを作成することから始まります。やみくもにアプローチしても効率が悪く、成果にはつながりません。自社の商材やサービスを最も必要としているであろう企業や個人を見つけ出す、戦略的なプロセスです。

リストアップの方法は様々です。

- 企業データベースの活用: 専門の会社が提供するデータベースを使い、業種、地域、企業規模、売上高などの条件で絞り込んでリストを作成します。

- Webサイトからの情報収集: 企業のWebサイトやプレスリリース、求人情報などをチェックし、「事業を拡大している」「新しいシステムを導入しようとしている」といった兆候を見つけ出し、アプローチ先としてリストアップします。

- 展示会やセミナーの名刺交換: 業界のイベントに参加し、名刺交換をした相手をリスト化します。既に関心を持っている可能性が高いため、有望な見込み客となります。

- 既存顧客からの紹介: 良好な関係を築けている顧客から、別の顧客を紹介してもらうことも有効な手段です。

この段階で重要なのは、自社が提供できる価値(バリュープロポジション)と、顧客が抱えているであろう課題を仮説立てし、それに合致するターゲットを的確に選定することです。質の高いリストを作成することが、後の営業活動の成否を大きく左右します。

アポイントの獲得

ターゲットリストが完成したら、次はその顧客に接触し、商談の機会(アポイントメント)を取り付けます。アポイントの獲得は、営業プロセスの中でも特に精神的なタフさが求められるフェーズです。

主なアプローチ手法には以下のようなものがあります。

- 電話(テレアポ): 最も伝統的で直接的な方法です。相手の顔が見えない中で、短い時間で興味を引き、話を聞いてもらう必要があります。断られることが多いため、気持ちの切り替えが重要です。

- メール: 一斉に多くの相手にアプローチできる効率的な方法ですが、開封されなかったり、読まれずに削除されたりすることも多いです。件名や文面を工夫し、相手の興味を引く必要があります。

- 問い合わせフォーム: 企業のWebサイトに設置されている問い合わせフォームからアプローチする方法です。担当部署に直接届きやすいというメリットがあります。

- 手紙: デジタルな手法が主流の中で、あえて手書きの手紙を送ることで、他社との差別化を図り、相手に強い印象を与えることができます。

この段階のゴールは、商品を売ることではなく、あくまで「会って話を聞いてもらう約束を取り付ける」ことです。電話やメールで長々と商品説明をするのではなく、「御社の〇〇という課題解決に役立つお話がありますので、少しだけお時間をいただけませんか」といったように、相手のメリットを簡潔に伝え、興味を喚起することが成功の鍵となります。

顧客への訪問・ヒアリング

アポイントが取れたら、いよいよ顧客先を訪問し、商談に臨みます。ここでの目的は、一方的に商品を売り込むことではありません。最も重要なのは、顧客が抱えている現状の課題、悩み、目標などを徹底的にヒアリング(聞き取り)することです。

訪問前には、その顧客の事業内容、最近の動向、業界のトレンドなどを事前にリサーチし、質問事項を準備しておくことが不可欠です。準備なく訪問しても、浅い話しかできず、信頼を得ることはできません。

商談の場では、「聞く」と「話す」の割合を「7:3」あるいは「8:2」程度に保つことを意識すると良いでしょう。優れた営業担当者は、聞き上手です。オープンクエスチョン(「はい/いいえ」で答えられない質問)を使いながら、顧客に気持ちよく話してもらい、潜在的なニーズや、顧客自身も気づいていないような本質的な課題を引き出していきます。

ヒアリングを通じて、

- 現状(As-Is): 今、何に困っているのか?

- 理想(To-Be): 将来、どうなりたいのか?

- 課題: 現状と理想のギャップは何か?

- 予算: どのくらいのコストをかけられるか?

- 決裁プロセス: 誰が最終的な決定権を持っているのか?

といった情報を正確に把握することが、次の提案フェーズの質を決定づけます。

商材やサービスの提案・クロージング

ヒアリングで得た情報をもとに、顧客の課題を解決するための具体的な提案を行います。ここでは、自社の商材やサービスが、いかにして顧客の課題解決や目標達成に貢献できるのかを、論理的かつ具体的に説明する必要があります。

提案の際には、提案書やデモンストレーションなどを用いながら、視覚的にも分かりやすく伝える工夫が求められます。単に機能やスペックを羅列するのではなく、「この機能を使えば、御社の〇〇という業務の時間が△△%削減できます」「このサービスを導入すれば、□□という目標達成に近づけます」といったように、顧客のメリット(ベネフィット)に焦点を当てて語ることが重要です。

顧客からの質問や懸念点(「価格が高い」「導入が大変そう」など)に対しては、誠実に、そして的確に回答し、不安を解消していきます。

提案内容に顧客が納得すれば、最終段階である「クロージング(契約締結)」へと進みます。ここでは、価格や納期、契約条件などを最終的に詰め、契約書にサインをもらいます。クロージングのタイミングを逃さず、しかし強引になりすぎないよう、顧客の背中をそっと押してあげるようなアプローチが求められます。

契約後のアフターフォロー

契約が取れたら営業の仕事は終わり、ではありません。むしろ、本当の意味での顧客との関係はここから始まります。契約後に適切なアフターフォローを行うことは、顧客満足度を高め、長期的な信頼関係を築く上で非常に重要です。

具体的なアフターフォローとしては、

- 導入支援や操作説明

- 定期的な状況確認の連絡

- 活用方法に関する情報提供

- トラブル発生時の迅速な対応

などが挙げられます。

丁寧なアフターフォローは、顧客に「この会社から買ってよかった」という満足感を与えます。その結果、「アップセル(より上位の商材への乗り換え)」や「クロスセル(関連する別の商材の追加購入)」といった、さらなる売上拡大の機会につながります。また、満足度の高い顧客は、別の新しい顧客を紹介してくれることもあり、次の営業活動を有利に進めることにも貢献します。

このように、営業の仕事は一連のプロセスから成り立っており、それぞれの段階で異なるスキルや知識が求められる、奥の深い仕事なのです。

知っておきたい営業職の主な種類

「営業」と一口に言っても、その働き方や対象顧客、扱う商材によって様々な種類に分類されます。自分にはどのような営業スタイルが合っているのかを知ることは、転職のミスマッチを防ぎ、長く活躍するために不可欠です。ここでは、代表的な3つの分類軸で営業職の種類を整理してみましょう。

| 分類基準 | 種類 | 主な特徴 | 求められるスキル |

|---|---|---|---|

| 営業スタイル | 新規開拓営業 | 新しい顧客をゼロから見つけ出す。精神的なタフさと行動力が求められる。成果が明確で、達成感も大きい。 | 行動力、ストレス耐性、関係構築力、粘り強さ |

| ルート営業 | 既存顧客を定期的に訪問し、関係を維持・深める。信頼関係の構築が鍵。安定した成果を出しやすい。 | 信頼関係構築力、ヒアリング力、提案力、丁寧さ | |

| 反響営業 | 広告やWebサイトを見て問い合わせてきた顧客に対応する。インバウンド型で、精神的負担は比較的少ない。 | 課題解決能力、スピーディーな対応力、製品知識 | |

| 顧客 | 法人営業(BtoB) | 企業や組織を相手に営業。取引額が大きく、合理的な判断が中心。長期的な関係構築が重要。 | 論理的思考力、専門知識、交渉力、プレゼン能力 |

| 個人営業(BtoC) | 一般消費者を相手に営業。感情的な判断も多く、共感力や親しみやすさが重要。成果が早く出やすい。 | 共感力、コミュニケーション能力、親しみやすさ | |

| 扱う商材 | 有形商材 | 形のある商品(自動車、機械、食品など)。実物を見せたり、試してもらったりできるため、価値が伝わりやすい。 | 商品知識、デモンストレーション能力、プレゼン能力 |

| 無形商材 | 形のないサービス(IT、金融、広告、人材など)。価値を言葉で伝える説明力が重要。課題解決型の提案が中心。 | 課題解決提案力、抽象的な概念の説明力、信頼性 |

営業スタイルによる違い

新規開拓営業

新規開拓営業は、これまで取引のない全く新しい顧客を見つけ出し、アプローチしていく営業スタイルです。テレアポや飛び込み訪問、問い合わせフォームからのアプローチなどを駆使して、ゼロから関係を構築していきます。成果が数字として明確に表れるため、大きな達成感を得られるのが魅力ですが、断られることが多いため、精神的なタフさや行動力、そして何度断られても諦めない粘り強さが求められます。未経験者にとってはハードルが高い側面もありますが、ここで成果を出せるようになれば、どんな環境でも通用する本質的な営業力が身につきます。

ルート営業

ルート営業は、すでに取引のある既存顧客を定期的に訪問し、関係を維持・深化させていく営業スタイルです。顧客の状況をヒアリングし、追加の注文をもらったり(リピート)、新商品を紹介したり(クロスセル)、より高機能な商品への切り替えを提案したり(アップセル)するのが主な仕事です。すでに信頼関係の土台があるため、新規開拓に比べて精神的な負担は少なく、未経験者でも始めやすいのが特徴です。顧客とじっくり向き合い、長期的な信頼関係を築くことにやりがいを感じる人に向いています。

反響営業

反響営業(インバウンドセールス)は、自社の広告やWebサイト、イベントなどを見て興味を持ち、問い合わせをしてきた顧客に対してアプローチする営業スタイルです。顧客側から能動的に接触してくるため、話を聞いてもらいやすく、成約率も比較的高い傾向にあります。飛び込みやテレアポのようなアウトバウンドのアプローチがないため、精神的なプレッシャーは少ないです。その分、問い合わせに対して迅速かつ的確に対応し、顧客の期待を超える提案をする能力が求められます。

顧客による違い

法人営業(BtoB)

法人営業(BtoB: Business to Business)は、企業や官公庁などの組織を顧客とする営業です。扱う商材は、オフィス機器、生産設備、ITシステム、コンサルティングサービスなど多岐にわたります。意思決定には複数の部署や役職者が関わるため、商談が長期化しやすく、取引額も大きくなる傾向があります。担当者は感情ではなく、費用対効果や導入メリットといった合理的な理由に基づいて判断するため、論理的な説明能力や専門知識、高度な交渉力が求められます。一般的に、カレンダー通りに土日休みが多く、働きやすい環境が多いのも特徴です。

個人営業(BtoC)

個人営業(BtoC: Business to Customer)は、一般消費者を顧客とする営業です。代表的なものに、不動産、自動車、保険、教育サービスなどがあります。BtoBとは対照的に、購入の意思決定は顧客本人やその家族で行われるため、商談期間は比較的短いです。購入の決め手には、価格や機能といった合理的な側面だけでなく、「営業担当者の人柄が良かったから」「憧れの生活が実現できそう」といった感情的な要素も大きく影響します。そのため、顧客に寄り添う共感力や、親しみやすいコミュニケーション能力が重要になります。顧客の休日に合わせて土日に商談が入ることが多いのも特徴です。

扱う商材による違い

有形商材

有形商材とは、自動車、機械、食品、医薬品など、物理的な形を持つ商品のことです。実物があるため、顧客に直接見せたり、触れてもらったり、試してもらったり(デモンストレーション)することができます。商品の良さが直感的に伝わりやすく、営業担当者も説明しやすいのがメリットです。ただし、価格競争に陥りやすい側面もあり、自社製品の特長や他社製品との違いを明確に伝えるための深い商品知識が不可欠です。

無形商材

無形商材とは、ITシステム、広告、金融商品、人材紹介、コンサルティングなど、物理的な形を持たないサービスのことです。形がないため、その価値や効果を顧客にイメージしてもらうのが難しく、営業担当者の説明能力が非常に重要になります。顧客が抱える課題を深く理解し、「このサービスを導入すれば、あなたの課題はこのように解決されます」という未来を具体的に描いてみせる、高度な提案力(ソリューション提案能力)が求められます。価格が明確に決まっていないことも多く、提案内容次第で価値を高めることができる、やりがいの大きい分野です。

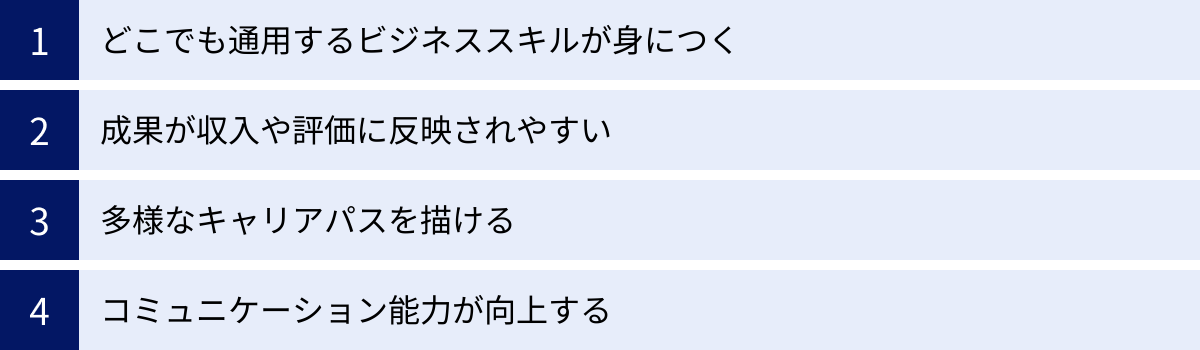

未経験から営業職に転職する4つのメリット

営業職の「きつい」側面を乗り越えた先には、ビジネスパーソンとして大きく成長できる数多くのメリットが存在します。ここでは、未経験から営業職に挑戦することで得られる代表的な4つのメリットをご紹介します。

① どこでも通用するビジネススキルが身につく

営業職は、あらゆるビジネスの基礎となるポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)の宝庫です。営業活動を通じて得られるスキルは、たとえ将来別の職種や業界に転職したとしても、必ず役立つ普遍的なものです。

- コミュニケーション能力: 顧客の懐に入り込み、本音を引き出すヒアリング力。自社の考えを分かりやすく、魅力的に伝えるプレゼンテーション能力。これらは全ての仕事の基本です。

- 課題解決能力: 顧客の抱える問題の本質を見抜き、その解決策として最適な提案を組み立てる力。これは、企画職やコンサルタントにも通じる重要なスキルです。

- 交渉力・折衝力: 顧客と自社の双方にとって、納得のいく着地点を見つけるための交渉力。社内の関連部署と調整を行う折衝力。これらは利害関係を調整する上で不可欠です。

- 目標達成能力(コミットメント力): 設定された目標(ノルマ)に対して、達成するための戦略を立て、粘り強く実行しきる力。この経験は、どんな目標に対しても主体的に取り組む姿勢を養います。

- 自己管理能力: 多くのタスクやアポイントを効率的に管理するスケジュール管理能力。プレッシャーの中で心身の健康を保つストレスマネジメント能力。

これらのスキルは、座学だけでは決して身につきません。日々、顧客と向き合い、試行錯誤を繰り返す実践の場だからこそ、血肉となるスキルとして習得できるのです。この経験は、あなたのキャリアにおける大きな財産となるでしょう。

② 成果が収入や評価に反映されやすい

営業職の大きな魅力の一つが、自分の頑張りが成果として明確に表れ、それが収入や評価に直結しやすいことです。多くの企業で導入されているインセンティブ(成果報酬)制度により、高い成果を上げれば、年齢や社歴に関係なく高収入を得ることが可能です。

年功序列の風土が根強い企業では、いくら頑張っても給与がなかなか上がらないということも少なくありません。しかし、営業職は実力主義の世界です。20代で年収1,000万円を超えることも夢ではありません。自分の努力がダイレクトに報われる環境は、高いモチベーションを維持する上で大きな要因となります。

また、評価の基準が「売上」や「契約件数」といった明確な数字であるため、上司の主観的な判断に左右されにくいというメリットもあります。誰が見ても明らかな成果を出すことで、正当な評価を得て、早期の昇進・昇格も期待できます。

もちろん、成果が出なければ収入が不安定になるというリスクも伴いますが、「自分の力でキャリアと収入を切り拓きたい」という意欲のある人にとっては、これ以上ないほどやりがいのある環境と言えるでしょう。

③ 多様なキャリアパスを描ける

営業職で培った経験とスキルは、その後のキャリアに非常に多くの選択肢をもたらします。営業としての道を極めるだけでなく、様々な方向へのキャリアチェンジが可能です。

- 営業のスペシャリストとしてのキャリアアップ: 現場の第一線で活躍し続けるプレイヤー、後進を育成する営業マネージャー、さらには営業部門全体を統括する役員へとキャリアアップしていく道です。

- 他職種へのキャリアチェンジ:

- マーケティング職: 営業として現場の顧客ニーズを肌で感じた経験は、市場分析や販売戦略の立案に大いに役立ちます。

- 商品企画・開発職: 顧客の「こんな商品が欲しい」という生の声を、新しい製品やサービスのアイデアに繋げることができます。

- カスタマーサクセス: 契約後の顧客をサポートし、製品・サービスの活用を促進して成功に導く職種です。営業で培った顧客との関係構築能力がそのまま活かせます。

- コンサルタント: 特定の業界で深い知識と課題解決能力を身につければ、その専門性を活かして経営コンサルタントなどへ転身することも可能です。

- 独立・起業: 営業力は、事業を立ち上げる上で最も重要なスキルの一つです。自ら顧客を開拓し、売上を立てる能力があれば、独立して自分のビジネスを始めることも現実的な選択肢となります。

このように、営業職はキャリアのハブ(中心)となり得る職種です。最初のキャリアとして営業を選ぶことは、将来の可能性を大きく広げるための戦略的な一手と言えるでしょう。

④ コミュニケーション能力が向上する

営業職は、日々、多種多様な人々と接する仕事です。企業の経営者から担当者、個人のお客様まで、年齢も役職も価値観も異なる人々と対話し、信頼関係を築いていかなければなりません。

このような環境に身を置くことで、コミュニケーション能力は飛躍的に向上します。ここで言うコミュニケーション能力とは、単に「話すのがうまい」ということではありません。

- 傾聴力: 相手の話に真摯に耳を傾け、言葉の裏にある本音やニーズを正確に汲み取る力。

- 質問力: 的確な質問を投げかけることで、相手の考えを深掘りし、課題を明確にする力。

- 説明力: 複雑な事柄を、相手の知識レベルに合わせて分かりやすく、かつ論理的に説明する力。

- 非言語コミュニケーション: 表情や声のトーン、身振り手振りなどを通じて、安心感や信頼感を与える力。

これらのスキルは、意識して実践を繰り返す中で磨かれていきます。初めは人見知りだった人が、営業経験を通じて誰とでも円滑にコミュニケーションが取れるようになるというケースは少なくありません。

向上したコミュニケーション能力は、ビジネスシーンだけでなく、友人関係や家庭生活といったプライベートにおいても、より豊かな人間関係を築く上で大いに役立つ、一生もののスキルです。

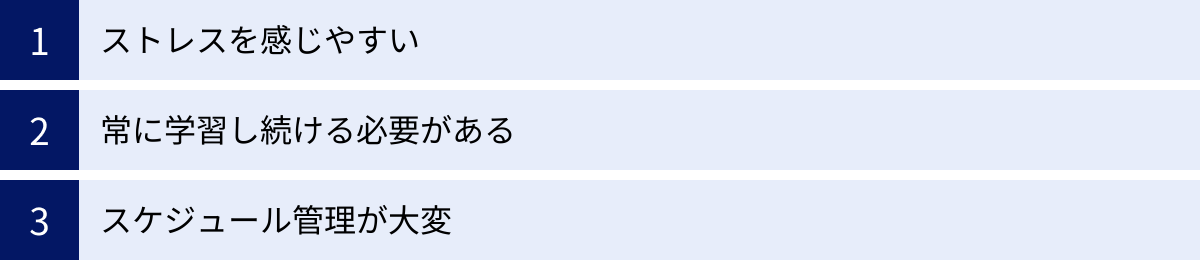

未経験から営業職に転職するデメリット

多くのメリットがある一方で、営業職にはデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、覚悟しておくことで、入社後のギャップを最小限に抑えることができます。

ストレスを感じやすい

「きつい理由」でも触れましたが、営業職はストレスを感じやすい職種であることは間違いありません。達成すべきノルマのプレッシャー、顧客からの拒絶やクレーム、社内での競争など、ストレスの要因は多岐にわたります。

特に未経験者のうちは、思うように成果が出せずに焦りを感じたり、自分の無力さを痛感したりする場面も多いでしょう。断られることが続くと、「自分は営業に向いていないのではないか」と自己肯定感が下がってしまうこともあります。

このデメリットを乗り越えるためには、ストレス耐性の高さや、気持ちの切り替えの早さが求められます。「仕事上の失敗は、人格の失敗ではない」と割り切り、落ち込んでも長く引きずらないメンタリティが重要です。また、自分なりのストレス解消法を見つけ、オンとオフの切り替えをしっかり行うことが、長く健康的に働き続けるための鍵となります。

常に学習し続ける必要がある

営業職は、一度知識を身につけたら安泰、という仕事ではありません。市場のトレンド、競合の動向、新しいテクノロジー、そして自社の新商品など、常に新しい情報をキャッチアップし、学び続ける姿勢が求められます。

特に、IT業界や医療業界など、技術革新のスピードが速い分野では、少し勉強を怠るだけで、あっという間に知識が陳腐化してしまいます。顧客は、自分たちよりも詳しい専門家としてのアドバイスを営業担当者に期待しています。その期待に応えるためには、業務時間外にも自主的に勉強する努力が必要になるでしょう。

この「学び続ける」という行為を「自己成長の機会」と捉えられる人にとっては大きなやりがいになりますが、「仕事が終わったら何も考えたくない」というタイプの人にとっては、大きな負担と感じられる可能性があります。自分の知的好奇心の度合いや学習意欲が、営業職への適性を見極める一つの指標になります。

スケジュール管理が大変

外回りの営業担当者は、社内での業務に加えて、顧客先への訪問や移動時間が加わるため、スケジュール管理が非常に重要になります。多くのアポイントメント、複数の案件の進捗、提案書の作成、日報の提出など、管理すべきタスクは山積みです。

顧客の都合を最優先にスケジュールを組むため、自分のペースで仕事を進めにくい側面もあります。急なアポイントが入ったり、トラブル対応で予定が変更になったりすることも日常茶飯事です。効率的に時間を使い、優先順位をつけてタスクをこなしていく自己管理能力がなければ、仕事に追われて残業時間が増え、心身ともに疲弊してしまう可能性があります。

最近では、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)といったツールを導入し、営業活動の効率化を図る企業も増えています。こうしたツールを使いこなせるかどうかも、生産性を高める上で重要になります。自分自身で主体的にスケジュールを組み立て、タスクを管理していくのが好きな人には向いていますが、指示されたことを順番にこなしていく方が楽だと感じる人には、ストレスになるかもしれません。

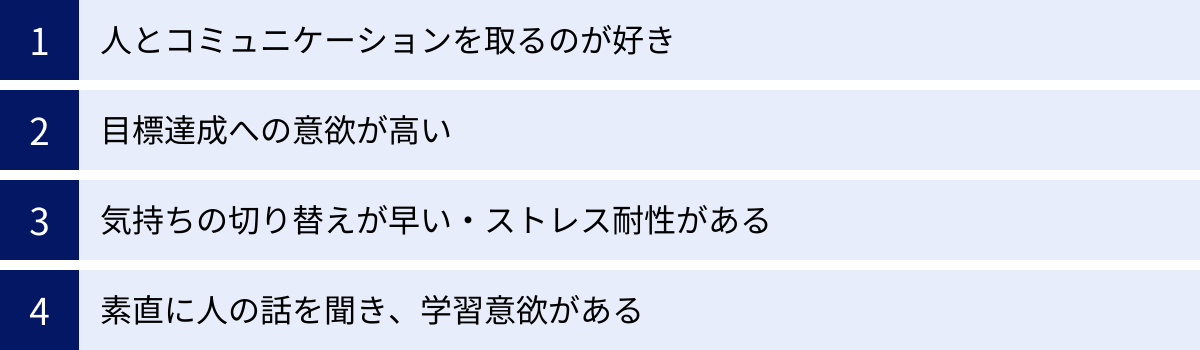

未経験からの営業転職に向いている人の特徴

ここまで解説してきた内容を踏まえ、どのような人が未経験から営業職に挑戦し、成功しやすいのでしょうか。ここでは、営業職への適性が高い人の4つの特徴を解説します。自分に当てはまるかどうか、チェックしてみましょう。

人とコミュニケーションを取るのが好き

営業職の根幹は、人との関わりです。そのため、人と話すこと、人の話を聞くことが苦にならない、むしろ好きだという資質は、最も重要な適性の一つと言えます。

ここで言う「コミュニケーションが好き」とは、単におしゃべり好きということではありません。相手に興味を持ち、相手が何に悩み、何を求めているのかを知りたいという知的好奇心が含まれます。顧客の懐に飛び込み、信頼関係を築くためには、まず相手を理解しようとする姿勢が不可欠です。

また、初対面の人とでも物怖じせずに話せる力も大切です。もちろん、最初から完璧にできる必要はありませんが、新しい出会いや人との繋がりをポジティブに捉えられる人は、営業という仕事を楽しみながら成長していけるでしょう。前職が接客業や販売職だった人は、この素養をすでに持っている可能性が高く、大きな強みになります。

目標達成への意欲が高い

営業職は、常に「目標」と共にあります。売上目標や契約件数といったノルマが設定され、その達成度が評価の大きな基準となります。そのため、設定された目標に対して「絶対に達成してやる」という強い意欲を持てる人は、営業職に非常に向いています。

困難な目標に対しても、達成するための方法を考え、試行錯誤を繰り返すプロセスを楽しめる人。目標をクリアした時の達成感に、何よりも大きな喜びを感じる人。このようなタイプは、営業の厳しい側面すらもゲーム感覚で乗り越えていける可能性があります。

「成長したい」「もっと稼ぎたい」「誰かに認められたい」といった、自身の欲求をエネルギーに変えて行動できる人は、営業というフィールドで大きく飛躍できるでしょう。面接でも、過去に何か目標を立てて、それを達成した経験を具体的に語れると、高い評価につながります。

気持ちの切り替えが早い・ストレス耐性がある

営業活動は、成功よりも失敗の方が多いのが現実です。テレアポをしても何十件も断られ、一生懸命準備した提案が通らないことも日常茶飯事です。そんな時、一つの失敗にいつまでも落ち込まず、「次に行こう!」とすぐに気持ちを切り替えられるポジティブさは、営業として生き抜くための必須スキルです。

失敗を「人格の否定」と捉えず、「タイミングが悪かっただけ」「今回はご縁がなかった」と客観的に捉え、次への糧として分析できる冷静さも求められます。いわゆる「スルースキル」が高い人は、精神的なダメージを最小限に抑えながら、コンスタントに行動量を維持できます。

もちろん、最初からストレスに強い人ばかりではありません。しかし、自分なりのストレス解消法を持っていたり、物事を楽観的に捉える癖をつけようと努力できたりする人は、営業の仕事を通じて徐々にストレス耐性を高めていくことができるでしょう。

素直に人の話を聞き、学習意欲がある

未経験から営業職に挑戦する場合、何よりも大切なのが「素直さ」と「学習意欲」です。最初は右も左も分からない状態からのスタートです。上司や先輩、研修担当者のアドバイスを、まずは先入観なく素直に受け入れ、実践してみる姿勢が成長のスピードを大きく左右します。

「自分はこう思う」という我流に固執せず、成功している人のやり方を真似てみる(守破離の「守」)。なぜそのやり方が有効なのかを考え、自分なりに工夫を加えてみる。この繰り返しが、最短で成果を出すための王道です。

また、前述の通り、営業は常に学び続けることが求められる仕事です。自社の商品知識はもちろん、業界の動向や顧客のビジネスについて、貪欲に知識を吸収しようとする姿勢が不可欠です。「知らないことを知るのは楽しい」と感じられる知的好奇心の旺盛さは、営業として長期的に活躍するための強力な武器になります。未経験という立場を「伸びしろ」と捉え、謙虚に学ぶ姿勢をアピールすることが重要です。

未経験者におすすめの営業職3選

未経験から営業の世界に飛び込むなら、なるべく挫折しにくい、スタートしやすい職種から始めるのが賢明です。ここでは、特に未経験者におすすめの営業職を3つご紹介します。

① ルート営業

ルート営業は、未経験者に最もおすすめしたい営業職の一つです。すでに関係性が構築されている既存顧客への対応が中心となるため、ゼロから人間関係を築く新規開拓営業に比べて、精神的なハードルが格段に低いのが特徴です。

主な仕事は、定期的に顧客を訪問して御用聞きをしたり、新商品を紹介したり、既存商品の追加発注を受けたりすることです。すでに取引実績があるため、顧客も協力的であることが多く、話を聞いてもらいやすい環境です。

この仕事を通じて、顧客とじっくり向き合い、ヒアリング力や提案力を着実に身につけることができます。ビジネスマナーや基本的な商談の進め方を、比較的プレッシャーの少ない環境で学べるため、営業の「型」を習得するには最適です。まずはルート営業で経験を積み、自信がついたら新規開拓にも挑戦する、というキャリアプランも描きやすいでしょう。安定志向で、人と長期的な関係を築くのが好きな人に向いています。

② 反響営業

反響営業(インバウンドセールス)も、未経験者が始めやすい営業職として人気があります。自社のWebサイトや広告などを見て、すでに商品やサービスに興味を持っている顧客からの問い合わせに対応するスタイルだからです。

こちらからアプローチする必要がないため、「断られる恐怖」がほとんどありません。顧客側はすでに何らかの課題やニーズを感じているため、商談は課題解決の提案に集中できます。そのため、テレアポや飛び込みといった、精神的に消耗しやすい業務が苦手な人には特におすすめです。

ただし、問い合わせてきた顧客は、他社とも比較検討しているケースがほとんどです。そのため、スピーディーかつ的確に対応し、いかにして顧客の期待を超える提案ができるか、という課題解決能力が問われます。顧客の熱量が高い分、営業としての提案力を磨くには絶好の環境と言えるでしょう。

③ 法人営業(BtoB)

意外に思われるかもしれませんが、法人営業(BtoB)も未経験者におすすめできる選択肢の一つです。個人営業(BtoC)に比べて、感情的な要素よりも論理的な判断が重視される傾向が強いからです。

BtoB営業では、「なぜこのサービスが必要なのか」「導入するとどのようなメリットがあるのか」を、データや事例に基づいて合理的に説明する能力が求められます。これは、前職で培った論理的思考力や分析力を活かしやすいことを意味します。例えば、エンジニアだった人がその技術知識を活かしてITソリューションの営業を行ったり、経理担当だった人が会計ソフトの営業を行ったりと、前職の経験と親和性の高い分野であれば、未経験でもスムーズにキャッチアップできる可能性があります。

また、企業を相手にするため、勤務時間が比較的規則的で、土日祝日が休みであるケースが多いのも魅力です。ワークライフバランスを重視したい人にとって、働きやすい環境が整っていることが多いです。

未経験者が避けたほうが良い営業職

一方で、未経験者がいきなり挑戦するにはハードルが高く、挫折につながりやすい営業職も存在します。もちろん、これらの職種で成功している未経験者もいますが、転職活動の初期段階では慎重に検討することをおすすめします。

新規開拓の比重が高い営業

テレアポや飛び込み訪問を主体とする、新規開拓の比重が極めて高い営業職は、未経験者にとっては最も厳しい環境の一つです。成果を出すためには、圧倒的な行動量と、断られ続けても折れない強靭なメンタルが求められます。

特に、研修制度や教育体制が整っておらず、「とにかく気合と根性でアポを取ってこい」というような体育会系の風土の企業は注意が必要です。十分な知識やトークスキルがないまま現場に放り出され、成果が出ずに自信を失い、早期離職につながってしまうケースが後を絶ちません。

もし新規開拓営業に挑戦したいのであれば、未経験者向けの研修プログラムが充実しているか、最初は先輩が同行してくれるOJT制度があるか、チームで目標を追いかける文化があるかなどを、企業選びの際に重点的に確認しましょう。

個人向けの飛び込み・テレアポ営業

個人宅への飛び込み訪問や、個人への電話営業(テレアポ)を主軸とする営業職も、未経験者にはおすすめしにくい分野です。BtoBに比べて、相手の警戒心が非常に強く、話を聞いてもらうこと自体のハードルが高いからです。

インターホン越しに断られたり、電話口で厳しい言葉を浴びせられたりすることが日常茶飯事であり、精神的な消耗が激しい仕事です。また、商材によっては、高齢者などをターゲットに、強引な手法で契約を迫るようなケースも存在し、倫理的な葛藤を抱える可能性もあります。

給与体系がフルコミッション(完全歩合制)に近く、成果が出なければ収入が極端に低くなる企業も多いため、生活が不安定になりがちです。社会人経験の浅い未経験者が最初に選ぶ営業職としては、リスクが高いと言わざるを得ません。まずは、より再現性高く成果を出せる仕組みが整っている職種で経験を積むのが賢明です。

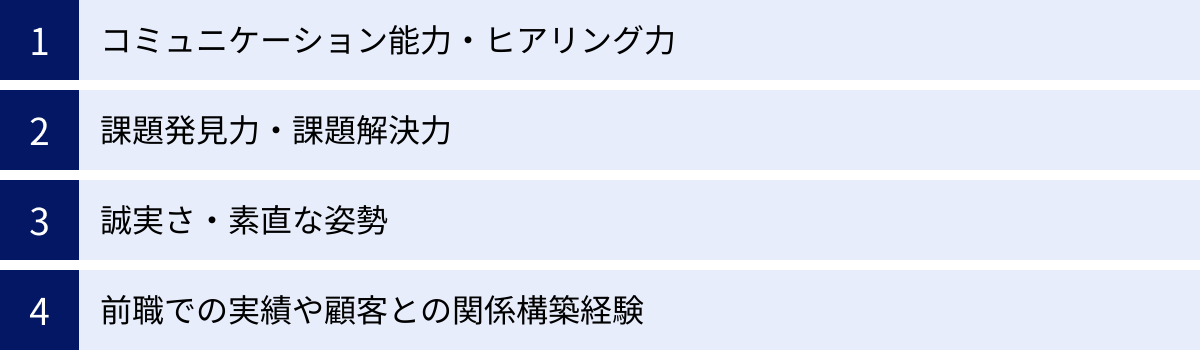

転職活動で評価されるスキルや経験

未経験者が営業職の選考に臨む際、「アピールできる経験がない」と悩むかもしれません。しかし、企業は営業経験そのものではなく、営業職で活かせるポテンシャルを見ています。前職の経験を営業の仕事と結びつけてアピールすることが重要です。

コミュニケーション能力・ヒアリング力

営業経験がなくても、前職で培ったコミュニケーション能力は強力なアピールポイントになります。例えば、販売職や接客業であれば、「お客様のニーズを丁寧にヒアリングし、最適な商品を提案して喜ばれた経験」を具体的に語れます。事務職であっても、「電話対応で相手の状況を正確に把握し、担当部署にスムーズに引き継いだ経験」や「他部署との連携を円滑に進めるために、調整役として動いた経験」なども立派なコミュニケーション能力の実績です。

重要なのは、「ただ話すのが得意」ではなく、「相手の意図を汲み取り、目的を達成するために双方向のやり取りができた」というエピソードを具体的に示すことです。

課題発見力・課題解決力

現代の営業は「ソリューション営業」とも言われ、顧客の課題を解決することがミッションです。そのため、前職で何らかの課題を見つけ、それを解決するために工夫・改善した経験は高く評価されます。

例えば、「毎日の単純作業に時間がかかっていたので、Excelマクロを組んで業務を効率化した」「チーム内の情報共有が不足していたため、新しい情報共有ツールを提案・導入した」といった経験です。

「現状に満足せず、より良くするためにはどうすれば良いかを考え、主体的に行動できる人材である」ということをアピールできます。「Why(なぜ問題だと思ったか)」「What(何をしたか)」「How(どうやって解決したか)」「Result(結果どうなったか)」のフレームワークで語れるように整理しておくと良いでしょう。

誠実さ・素直な姿勢

スキルや経験以上に、人としての「誠実さ」や「素直さ」といった人柄(スタンス)は、未経験者の採用において非常に重視されます。営業は、顧客との信頼関係が全ての基本です。この人なら信頼できる、安心して任せられる、と思ってもらえるかどうかが選考の重要なポイントになります。

面接では、嘘をついたり、自分を大きく見せようとしたりせず、等身大の自分で誠実に応対することが大切です。分からないことは「分かりません。これから勉強します」と正直に伝える姿勢も好印象を与えます。

また、未経験者だからこそ、「新しいことをスポンジのように吸収したい」という素直な学習意欲を示すことが重要です。「御社の研修制度で基礎から学び、一日も早く戦力になりたい」という前向きな姿勢は、採用担当者の心に響くはずです。

前職での実績や顧客との関係構築経験

営業職でなくても、前職で何らかの目標を達成した実績があれば、それは大きなアピール材料になります。例えば、「〇〇の資格試験に合格した」「業務改善によってコストを〇%削減した」「プロジェクトを納期内に完了させた」など、目標達成能力やコミットメント力を示す具体的なエピソードは、営業のノルマ達成にも通じるものとして評価されます。

また、顧客と直接関わる仕事でなくても、社内の他部署の人など、誰かと協力して仕事を進めた経験はあるはずです。「〇〇の部署と連携し、プロジェクトを成功させた」といった経験は、関係者と良好な関係を築き、目標に向かって協力できる人材であることの証明になります。

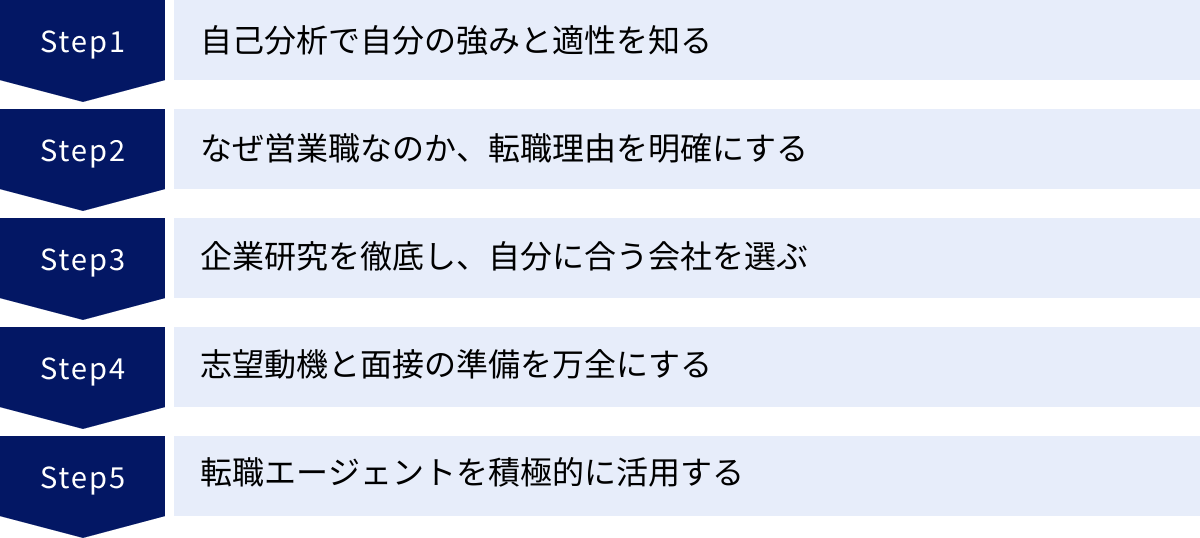

未経験から営業への転職を成功させる5つのコツ

未経験から営業への転職を成功させるためには、やみくもに行動するのではなく、戦略的に準備を進めることが不可欠です。ここでは、成功確率を格段に高めるための5つのコツをご紹介します。

① 自己分析で自分の強みと適性を知る

まずは「敵を知り己を知れば百戦殆うからず」の言葉通り、自分自身を深く理解することから始めましょう。

- なぜ営業職に興味を持ったのか? (きっかけ、動機)

- 自分のどのような性格や強みが営業で活かせると思うか? (コミュニケーション能力、目標達成意欲、ストレス耐性など)

- 逆に、自分の弱みや苦手なことは何か? (プレッシャーに弱い、細かい作業が苦手など)

- どのような営業スタイルや商材に興味があるか? (新規開拓かルートか、BtoBかBtoCか、有形か無形か)

- 仕事を通じて何を実現したいか? (高収入、成長、社会貢献など)

これらの問いに自問自答することで、自分の価値観やキャリアの軸が明確になります。これが明確でないと、面接で説得力のある志望動機を語れなかったり、入社後に「思っていたのと違った」というミスマッチが起こったりします。キャリアの棚卸しを行い、自分の強みと適性を言語化しておくことが、転職活動の全ての土台となります。

② なぜ営業職なのか、転職理由を明確にする

面接で必ず聞かれるのが「なぜ今の仕事を辞めて、未経験から営業職に挑戦したいのですか?」という質問です。この転職理由がネガティブなものだと、採用担当者に良い印象を与えません。

「今の仕事がつまらないから」「人間関係が嫌だから」といった後ろ向きな理由ではなく、「営業職でなければ実現できない、ポジティブな理由」を語れるように準備しましょう。

例えば、「前職の〇〇という経験を通じて、お客様の課題を直接解決することに大きなやりがいを感じました。より深く、直接的にお客様の成功に貢献できる営業職に挑戦し、自身の課題解決能力をさらに高めたいと考えています」といった形です。

自己分析の結果と、営業という仕事の特性を結びつけ、一貫性のあるストーリーとして語れるようにしておくことが重要です。

③ 企業研究を徹底し、自分に合う会社を選ぶ

「営業職」と一括りにせず、一社一社の企業を深く研究し、自分に本当に合っているかを見極めることが、転職成功の最大の鍵です。

扱う商材やサービス内容を調べる

自分が心から「これは良いものだ」と信じ、情熱を持って顧客に勧められる商材でなければ、営業活動は長続きしません。その企業の商材やサービスが、社会にどのような価値を提供しているのか、自分自身が共感できるかをじっくり考えましょう。興味の持てないものを売るのは非常につらいことです。

教育・研修制度が整っているか確認する

未経験者にとって、入社後の教育・研修制度の充実は生命線です。

- 入社後、どのくらいの期間、どのような内容の研修があるのか?

- 商材知識や営業スキルを学ぶ座学はあるか?

- 先輩が商談に同行してくれるOJT制度はあるか?

- 独り立ちするまでのサポート体制はどうなっているか?

これらの情報を、企業の採用サイトや求人票、面接の場で積極的に確認しましょう。未経験者の受け入れ実績が豊富で、育成に力を入れている企業を選ぶことが、スムーズな立ち上がりのためには不可欠です。

④ 志望動機と面接の準備を万全にする

自己分析、転職理由の明確化、企業研究が済んだら、それらの要素を統合して、応募企業ごとに最適化された志望動機を作成します。

「数ある企業の中で、なぜこの会社でなければならないのか」を、自分の言葉で具体的に語れるようにしましょう。「御社の〇〇という理念に共感しました」だけでなく、「私の〇〇という経験は、御社の△△という事業でこのように活かせると考えており、□□という形で貢献したいです」というレベルまで落とし込むことが理想です。

また、面接でよく聞かれる質問(自己紹介、長所・短所、成功体験・失敗体験、キャリアプランなど)に対する回答も事前に準備し、声に出して話す練習をしておきましょう。自信を持って、論理的かつ熱意を込めて話す練習を繰り返すことが、本番でのパフォーマンスを大きく左右します。

⑤ 転職エージェントを積極的に活用する

未経験からの転職活動は、一人で進めると情報収集や対策に限界があります。そこで強くおすすめしたいのが、転職エージェントの活用です。

転職エージェントは、無料で様々なサポートを提供してくれます。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回っていない、優良企業の求人を紹介してもらえる可能性がある。

- キャリアカウンセリング: プロの視点からあなたの強みや適性を分析し、最適な求人を提案してくれる。

- 書類添削・面接対策: 営業職の選考に特化した、効果的な履歴書・職務経歴書の書き方や、面接での受け答えを指導してくれる。

- 企業との連携: 面接の日程調整や、給与などの条件交渉を代行してくれる。

特に未経験者の場合、プロの客観的なアドバイスは非常に有益です。自分では気づかなかった強みを発見してくれたり、自分に合った社風の企業を紹介してくれたりすることで、転職の成功確率を大きく高めることができます。複数のエージェントに登録し、相性の良いキャリアアドバイザーを見つけるのがおすすめです。

未経験の営業転職に強いおすすめ転職エージェント

数ある転職エージェントの中でも、特に未経験からの営業転職に実績があり、サポートが手厚いと評判のサービスを3つご紹介します。これらのエージェントは、それぞれ特徴が異なるため、複数登録して自分に合ったサービスを見つけるのが良いでしょう。

| 転職エージェント | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数を誇り、非公開求人も豊富。幅広い業種・職種をカバーしており、未経験者向け求人も多数。実績豊富なキャリアアドバイザーによる手厚いサポートに定評がある。 | 多くの選択肢の中から自分に合った求人を比較検討したい人、手厚いサポートを受けて転職活動を進めたい人 |

| doda | 求人紹介だけでなく、企業から直接オファーが届くスカウトサービスも充実。キャリアアドバイザーと採用プロジェクト担当の2名体制でサポートしてくれるため、多角的な視点からアドバイスがもらえる。 | 企業からのスカウトも受けながら、能動的にも探したい人、丁寧なサポートと豊富な選択肢の両方を求める人 |

| マイナビAGENT | 20代〜30代の若手層や第二新卒の転職支援に強みを持つ。各業界の事情に精通した専任のアドバイザーが在籍し、初めての転職でも安心できる丁寧なサポートが特徴。 | 初めての転職で何から始めればいいか不安な20代・30代、じっくり相談しながら転職活動を進めたい人 |

リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界最大級の求人数を誇る、転職支援実績No.1の転職エージェントです。その圧倒的な求人案件数の中には、未経験者を歓迎する営業職の求人も豊富に含まれています。大手からベンチャーまで、あらゆる業種・規模の企業を網羅しているため、あなたの希望に合った求人が見つかる可能性が高いでしょう。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、書類添削から面接対策まで、手厚くサポートしてくれます。転職を考え始めたら、まず登録しておきたいエージェントの一つです。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

dodaは、求人紹介、スカウトサービス、転職サイトの機能が一つになった総合転職サービスです。公開求人数も業界トップクラスで、特にIT・Web業界やメーカーの営業職に強みを持っています。dodaの大きな特徴は、キャリアカウンセリングを行う「キャリアアドバイザー」と、企業の採用担当者とやり取りをする「採用プロジェクト担当」の2名体制でサポートしてくれる点です。これにより、求職者の希望と企業のニーズのマッチング精度が高まります。職務経歴書を登録しておくと企業から直接オファーが届くスカウトサービスも充実しており、自分の市場価値を知る上でも役立ちます。

(参照:doda公式サイト)

マイナビAGENT

マイナビAGENTは、特に20代〜30代の若手・第二新卒の転職支援に定評がある転職エージェントです。初めての転職で不安を抱える求職者に対し、キャリアアドバイザーが親身になって相談に乗ってくれる丁寧なサポートが魅力です。各業界の転職市場に精通した専任のアドバイザーが担当となり、あなたのキャリアプランに寄り添った求人を提案してくれます。中小企業の優良求人も多く扱っているため、大手だけでなく、自分に合った規模の企業で働きたいと考えている人にもおすすめです。

(参照:マイナビAGENT公式サイト)

まとめ

今回は、未経験から営業職への転職が「きつい」と言われる理由から、具体的な仕事内容、成功のコツまでを網羅的に解説しました。

営業職には、確かにノルマのプレッシャーや精神的・体力的な負担といった厳しい側面が存在します。しかし、それらを乗り越えた先には、どんな業界でも通用する普遍的なビジネススキル、成果が正当に評価されるやりがい、そして多様なキャリアパスといった、計り知れないほどのメリットが待っています。

未経験であることは、決してハンデではありません。むしろ、固定観念のない素直さや、新しいことを吸収しようとする高い学習意欲は、企業にとって大きな魅力です。重要なのは、営業という仕事の多様性を理解し、自分自身の強みや適性と向き合い、「なぜ営業なのか」「どの会社で、何を成し遂げたいのか」を明確にすることです。

この記事で紹介した自己分析の方法や企業研究のポイント、そして転職エージェントの活用といった具体的なステップを着実に実行すれば、未経験からでも営業職への転職を成功させることは十分に可能です。

漠然とした不安に立ち止まるのではなく、まずは情報収集という第一歩を踏み出してみましょう。あなたのキャリアの可能性を広げる、新しい扉がきっと見つかるはずです。