転職活動が最終段階に進むと、「オファーレター」という言葉を耳にする機会が増えます。これは、企業が採用候補者に対して入社の意思を最終確認するために提示する、非常に重要な書類です。しかし、内定通知書や労働条件通知書といった他の書類との違いが分かりにくく、受け取った際にどこを確認すれば良いのか、どのように返答すれば良いのか戸惑う方も少なくありません。

この記事では、オファーレターの基本的な意味から、混同されがちな他の通知書との明確な違い、受け取った際に必ず確認すべき7つの重要項目、そして承諾・辞退・条件交渉といった状況別の対応方法まで、網羅的に解説します。オファーレターを正しく理解し、適切に対応することは、入社後のミスマッチを防ぎ、自身が納得できるキャリアを築くための第一歩です。転職活動を成功に導くために、ぜひ本記事の内容を参考にしてください。

目次

オファーレターとは

オファーレターとは、企業が採用したいと考える候補者に対して、具体的な労働条件や待遇を正式に提示し、入社を促すための文書です。採用選考の最終段階、一般的には最終面接を通過した後に提示されます。この文書は、単に「内定」を伝えるだけでなく、候補者が入社するかどうかの最終的な意思決定を下すための、詳細な情報提供という重要な役割を担っています。

オファーレターの最大の目的は、入社後の働き方を具体的にイメージしてもらい、企業と候補者双方の認識のズレ(ミスマッチ)を未然に防ぐことです。求人票や面接の中でもある程度の条件は伝えられますが、オファーレターでは、給与の具体的な内訳、詳細な業務内容、役職、勤務地、福利厚生といった、働く上で根幹となる条件が明記されます。これにより、候補者は「聞いていた話と違う」といった入社後のトラブルを避け、安心して入社を決断できます。

また、企業側にとっては、優秀な人材を確保するための「口説き文句」としての側面も持ち合わせています。特に競争の激しい職種や優秀な人材に対しては、企業の魅力や候補者への期待を込めたメッセージを添えることで、入社意欲を高める狙いがあります。そのため、事務的な通知というよりは、候補者を歓迎し、仲間として迎え入れたいという意思表示を込めた、パーソナルなコミュニケーションツールとしての意味合いが強いのが特徴です。

オファーレターが普及してきた背景には、日本の労働市場の変化が大きく関係しています。終身雇用が当たり前ではなくなり、転職が一般化したことで、企業間の人材獲得競争が激化しました。企業は、候補者に対して自社の魅力をより具体的に伝え、確実に入社してもらうための工夫が必要になりました。また、労働者側も、より良い労働条件を求める意識が高まり、入社前に詳細な条件を確認したいというニーズが増えました。こうした双方の需要が合致し、特に外資系企業で一般的だったオファーレターの文化が、日系企業にも広く浸透してきたのです。

法的な位置づけとしては、オファーレター自体に法律上の発行義務や直接的な拘束力はありません。あくまで企業からの「オファー(提案)」であり、この段階ではまだ労働契約は成立していません。しかし、このオファーレターの内容に基づいて候補者が入社を承諾した場合、その内容は事実上の約束と見なされます。後の雇用契約書や労働条件通知書は、このオファーレターの内容をベースに作成されるのが通常です。そのため、法的な拘束力は弱くとも、労使間の合意形成における極めて重要な証拠書類としての価値を持ちます。

具体例を挙げてみましょう。あるWebマーケターがA社とB社の両方から最終面接通過の連絡を受けたとします。

- A社からは「内定です。詳細は追ってご連絡します」と電話連絡のみ。

- B社からは電話連絡に加え、「あなたの経験を高く評価しており、ぜひ弊社の新規事業でリーダーシップを発揮してほしいと考えています」というメッセージと共に、具体的な年俸額(基本給、みなし残業代、賞与の内訳)、担当プロジェクトの概要、裁量労働制の適用、リモートワークの頻度などが明記されたオファーレターがメールで送られてきました。

この場合、B社の方が働くイメージが具体的で、企業からの期待も感じられるため、候補者はB社に対してより強い魅力を感じる可能性が高いでしょう。このように、オファーレターは、候補者が複数の選択肢の中から最終的な決断を下す際の、非常に重要な判断材料となるのです。

まとめると、オファーレターは採用プロセスの最終盤に提示される、「企業からの公式なラブレター」とも言える存在です。詳細な労働条件を明示することで入社後のミスマッチを防ぎ、候補者への期待を伝えることで入社意欲を高めるという、二つの大きな役割を担っています。次の章では、このオファーレターと、よく似た名称の「内定通知書」「採用通知書」「労働条件通知書」との違いを詳しく見ていきましょう。

オファーレターと他の通知書との違い

転職活動中には、オファーレター以外にも「内定通知書」や「労働条件通知書」など、様々な通知書を受け取ることがあります。これらは名称が似ているため混同されがちですが、その目的、記載内容、そして法的な位置づけにおいて明確な違いがあります。これらの違いを正しく理解することは、自身の権利を守り、スムーズに転職手続きを進める上で非常に重要です。

| 書類の種類 | 目的 | 主な記載内容 | 法的効力・発行義務 | 発行タイミング |

|---|---|---|---|---|

| オファーレター | 労働条件の提示と入社意思の最終確認 | 給与、業務内容、役職、勤務地、福利厚生などの詳細な労働条件 | 法的義務なし。承諾前の「提案」段階。ただし合意形成の証拠となる。 | 最終面接後~内定通知と前後して |

| 内定通知書 | 採用が内定した事実の公式な通知 | 採用内定の旨、入社予定日、提出書類(入社承諾書など)の案内 | 候補者の承諾により労働契約が成立する(法的効力あり)。発行義務はない。 | 最終面接後、オファーレターと同時かその前 |

| 採用通知書 | 採用が決定した事実の公式な通知 | 内定通知書とほぼ同義。 | 内定通知書と同様、承諾により労働契約が成立する(法的効力あり)。 | 主に中途採用で、内定から入社までの期間が短い場合 |

| 労働条件通知書 | 労働基準法に基づく労働条件の明示 | 法律で定められた必須項目(賃金、労働時間、休日など) | 労働基準法第15条により発行が義務付けられている(法的効力・義務あり)。 | 雇用契約締結時(入社日など) |

内定通知書との違い

内定通知書は、「企業があなたを採用することを決定しました」という事実を正式に通知するための書類です。法的には、企業からの「労働契約の申込み」と解釈されます。これに対して候補者が、同封されている「入社承諾書」などを提出することで「承諾」の意思表示となり、この時点で労働契約(始期付解約権留保付労働契約)が成立します。つまり、内定通知書は非常に法的な意味合いが強い書類です。

両者の最大の違いは、目的と記載内容の詳細度にあります。

- オファーレターの目的: 詳細な条件を提示し、候補者に「入社するかどうかを判断してもらう」こと。いわば、契約前の交渉や確認の材料です。

- 内定通知書の目的: 「採用が決定した」という事実を伝え、契約の申込みをすること。

この目的の違いから、記載される内容も異なります。オファーレターには前述の通り、給与の内訳や詳細な業務内容など、具体的な情報が満載です。一方、内定通知書は「採用内定の旨」と「入社予定日」が中心で、労働条件については基本的な項目のみ、あるいは「別途提示する労働条件通知書による」といった記載に留まるケースも少なくありません。

簡単に言えば、オファーレターが「こんな条件でどうですか?」という魅力的な提案書であるのに対し、内定通知書は「あなたに決めました。契約しませんか?」という公式な申込書と言えるでしょう。

採用通知書との違い

採用通知書は、基本的に内定通知書とほぼ同じものと考えて差し支えありません。「採用が決定した」ことを通知する書類であり、法的な位置づけも内定通知書と同様です。

企業によっては、以下のように使い分けている場合があります。

- 内定通知書: 新卒採用など、内定が出てから実際に入社するまでの期間が長い場合に使用。

- 採用通知書: 中途採用など、比較的すぐに入社する場合に使用。

しかし、これは企業ごとの慣習に過ぎず、候補者が受け取る上では両者に本質的な違いはありません。したがって、オファーレターとの違いも、前述の内定通知書との違いと同じです。詳細な条件提示よりも、採用決定という事実の通知に重きが置かれています。

労働条件通知書との違い

労働条件通知書は、これまでの書類とは全く性質が異なります。これは、労働基準法第15条によって、企業が労働者に対して交付することが法律で義務付けられている書類です。労働契約を結ぶ際に、賃金や労働時間、休日といった重要な労働条件を必ず書面で明示しなければならないと定められています。

オファーレターとの最も大きな違いは、法的義務の有無です。

- オファーレター: 企業が任意で発行するもので、法的義務はない。

- 労働条件通知書: 法律で交付が義務付けられている。違反した場合は罰則(30万円以下の罰金)の対象となる。(参照:e-Gov法令検索 労働基準法)

発行されるタイミングも異なります。オファーレターは内定前後の「交渉・確認段階」で提示されますが、労働条件通知書は労働契約の締結時、つまり入社日当日やその直前に交付されるのが一般的です。

記載内容も、労働条件通知書は法律で定められた「絶対的明示事項」を網羅している必要があります。

- 絶対的明示事項(必ず記載が必要):

- 労働契約の期間

- 就業の場所・従事すべき業務の内容

- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇

- 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

- 相対的明示事項(定めがある場合に記載が必要):

- 退職手当、賞与、安全衛生、職業訓練、災害補償など

転職者にとって最も重要なのは、「オファーレターで合意した内容が、最終的に交付される労働条件通知書(または雇用契約書)に正確に反映されているか」を確認することです。もしオファーレターの内容と労働条件通知書の内容に食い違いがあった場合、法的には労働条件通知書が優先される可能性があります。万が一、口約束やオファーレターの記載と異なる点があれば、安易に署名せず、必ずその場で人事担当者に確認し、修正を求める必要があります。

このように、各書類の役割と法的な重みを理解しておくことで、転職プロセスにおける自身の立場を正しく認識し、不利益を被るリスクを回避できます。

オファーレターはいつもらえる?受け取るタイミング

オファーレターを受け取るタイミングは、転職活動の最終盤において、自身の次のアクションを決める上で非常に重要です。いつ頃もらえるのかを把握しておくことで、落ち着いて対応でき、他社の選考とのスケジュール調整もしやすくなります。

一般的に、オファーレターが提示されるのは最終面接を終えてから1週間から2週間以内であることが多いです。ただし、これはあくまで目安であり、企業の規模や採用プロセスの違いによって前後します。

このタイミングで提示される背景には、企業側の事情と候補者への配慮があります。企業側は、最終面接で候補者の能力や人柄を最終確認した後、社内で役員決裁や人事評価の最終調整といった承認プロセスを経る必要があります。これに数日から1週間程度の時間がかかるのが通常です。そして、承認が下り次第、候補者の入社意欲が冷めないうちに、魅力的な条件を提示してクロージング(入社承諾を取り付けること)を行いたいと考えます。

候補者側にとっても、このタイミングは合理的です。最終面接が終わり、企業への理解が最も深まった状態で具体的な労働条件を確認できるため、冷静な判断がしやすくなります。また、複数の企業の選考を並行して進めている場合、各社からのオファー内容を比較検討するための時間を確保することにもつながります。

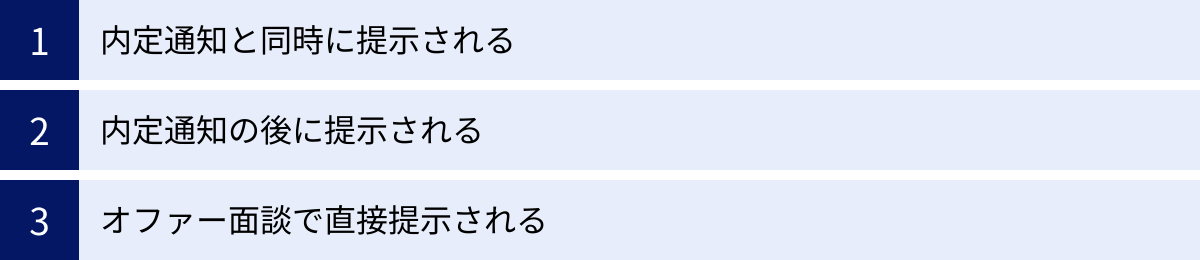

オファーレターが提示される具体的な流れには、いくつかのパターンが存在します。

パターン1:内定通知と同時に提示される

最も一般的なケースです。最終面接後、「採用内定となりましたので、オファーレターを送付します」という形で、電話やメールでの内定連絡とほぼ同時に、詳細な条件が記載されたオファーレターが送られてきます。効率的で分かりやすい流れと言えるでしょう。

パターン2:内定通知の後に提示される

まず、「内定です」という合格の事実のみが電話などで伝えられます。その後、数日経ってから正式なオファーレターがメールや郵送で届くケースです。この場合、最初の連絡では詳細な条件が分からないため、オファーレターが届くのを待ってから最終的な判断をすることになります。

パターン3:オファー面談で直接提示される

企業によっては、「オファー面談」という場を設け、そこで直接オファーレターを提示し、内容を説明することがあります。この面談には人事担当者に加え、配属予定部署の上司や役員が同席することもあります。これは、単に書面を渡すだけでなく、候補者の疑問や不安に直接答え、入社への期待を伝えることで、入社意欲を最大限に高めることを目的としています。候補者にとっては、入社前に上司となる人物とじっくり話せる貴重な機会であり、職場の雰囲気を知る上でも非常に有益です。

では、もし最終面接の際に伝えられた結果連絡の目安時期を過ぎても、オファーレターはもちろん、何の連絡も来ない場合はどうすればよいでしょうか。

このような場合、まずは焦らず、目安とされた日から2〜3営業日は待ってみましょう。社内の承認プロセスが長引いている、あるいは担当者が出張中など、単純に事務的な遅れが生じている可能性も十分に考えられます。

それでも連絡がない場合は、こちらから丁寧に問い合わせることをお勧めします。不安な気持ちのまま待ち続けるよりも、状況を確認した方が精神衛生上も良く、企業に対しても入社意欲の高さを示すことにつながります。問い合わせは電話よりも、相手の都合の良い時に確認できるメールの方が丁寧な印象を与えます。

【問い合わせメールの文例】

件名:選考結果に関するお問い合わせ([あなたの氏名])

株式会社〇〇

人事部 採用ご担当 〇〇様

お世話になっております。

先日、〇月〇日に[募集職種名]の最終面接を受けさせていただきました[あなたの氏名]です。

その節は、お忙しい中お時間をいただき、誠にありがとうございました。

面接の際に、〇月〇日頃に結果をご連絡いただけると伺っておりましたが、

その後の選考状況はいかがでしょうか。

ご多忙のところ大変恐縮ですが、

現在の状況をお伺いできますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

[あなたの氏名]

[電話番号]

[メールアドレス]

このように、催促するような強い言葉は避け、「状況を伺いたい」という謙虚な姿勢で問い合わせることが重要です。

まとめると、オファーレターは採用プロセスの最終クロージング段階で、候補者の入社を決定づけるために提示されるものです。提示のタイミングや方法は企業によって異なりますが、その目的を理解し、提示が遅れる場合にも冷静かつ丁寧に対応することで、転職活動を有利に進めることができるでしょう。

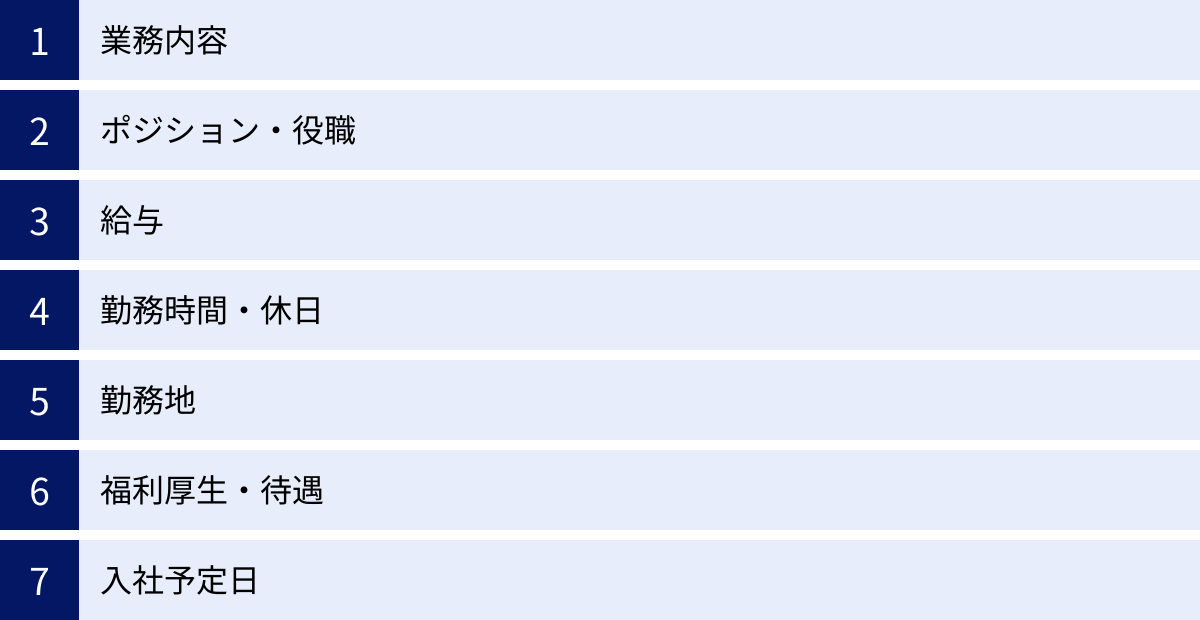

オファーレターで確認すべき7つの項目

オファーレターを受け取ったら、喜びのあまりすぐに承諾の返事をしたくなるかもしれませんが、一度立ち止まり、記載されている内容を隅々まで確認することが極めて重要です。ここで見落としがあると、入社後に「こんなはずではなかった」というミスマッチにつながりかねません。以下の7つの項目は、あなたの今後のキャリアとライフプランに直結するため、特に注意深くチェックしましょう。

① 業務内容 (Job Description)

業務内容は、入社後のあなたの日常を決定づける最も重要な項目です。求人票や面接で聞いていた話と相違がないか、具体的かつ詳細に確認する必要があります。

- チェックポイント:

- 具体的な職務範囲: 「マーケティング業務全般」のような曖昧な表現ではなく、「自社製品AのSNSマーケティング戦略の立案、実行、効果測定」のように、担当する業務が具体的に記述されているかを確認します。

- 責任と権限: どのような責任を負い、どこまでの裁量権が与えられるのか。チームを率いる立場なのか、一担当者としての役割なのかを明確にしましょう。

- レポートライン: 誰に業務を報告し、誰から指示を受けるのか(直属の上司は誰か)が記載されているかを確認します。組織における自身の位置づけを把握するために重要です。

- 期待される役割: 企業があなたに何を期待しているのかが読み取れるか。例えば、「既存事業の改善」なのか「新規事業の立ち上げ」なのかで、求められるスキルやマインドセットは大きく異なります。

もし業務内容の記述が曖昧であったり、面接での説明と少しでも違うと感じたりした場合は、オファー面談などの機会に「具体的にはどのような業務からスタートすることになりますか?」などと質問し、認識のすり合わせを行っておくことが不可欠です。

② ポジション・役職 (Job Title)

ポジションや役職は、社内でのあなたの立場や呼称を示すものです。これも業務内容と密接に関連しており、給与水準や責任範囲を判断する上での指標となります。

- チェックポイント:

- 役職の妥当性: 提示された役職(例:「リーダー」「マネージャー」「スペシャリスト」など)が、前述の業務内容や想定される責任範囲と見合っているかを確認します。

- 管理職か非管理職か: 「マネージャー」という役職でも、部下のいない、いわゆるプレイングマネージャーの場合もあります。管理職手当の有無や残業代の支払いルールにも関わるため、部下の有無や管理職としての扱いを明確にしておきましょう。

- 試用期間中の扱い: 試用期間中と本採用後で役職名が変わるケースもあります。その場合は、両方の役職が明記されているかを確認してください。

企業文化によって役職の持つ意味合いは異なります。「課長代理」や「シニアスタッフ」といった独自の役職名が使われている場合は、その役職が組織内でどのような位置づけにあるのかを質問しておくと安心です。

③ 給与 (Salary/Compensation)

給与は生活の基盤であり、自身の市場価値を測る分かりやすい指標でもあります。年収の総額だけを見るのではなく、その内訳を詳細に確認することが極めて重要です。

- チェックポイント:

- 給与形態: 年俸制か、月給制か。年俸制の場合、その金額を単純に12で割ったものが月収となる「12分割」なのか、夏と冬の賞与分を含んで「14分割」や「16分割」で支払われるのかを確認します。支払い方法によって月々の手取り額が変わってきます。

- 給与の内訳: 「基本給」「諸手当(役職手当、住宅手当など)」「賞与(ボーナス)」がそれぞれいくらなのか、明確に分けられているかを確認します。賞与は業績連動の場合、「昨年度実績〇ヶ月分」などの記載があるかどうかもチェックしましょう。

- みなし残業代(固定残業代)の有無: 最も注意すべき点の一つです。給与に一定時間分の残業代が予め含まれている制度で、「月〇〇時間分の固定残業代〇〇円を含む」といった形で記載されます。この場合、何時間分が含まれているのか、そしてその時間を超えた分の残業代は別途支給されるのかを必ず確認してください。この確認を怠ると、残業時間に対する認識のズレが生じ、トラブルの原因となります。

- 昇給・評価制度: 昇給は年何回か、どのような評価基準で決定されるのかについて言及があれば確認します。なければ、オファー面談などで質問してみましょう。

「年収600万円」という提示でも、「月給50万円(賞与なし)」の場合と、「月給35万円+賞与180万円」の場合では、月々のキャッシュフローや、業績による年収の変動リスクが大きく異なります。総額に惑わされず、内訳を冷静に分析しましょう。

④ 勤務時間・休日 (Working Hours & Holidays)

ワークライフバランスを大きく左右する、勤務時間と休日に関する項目も詳細にチェックが必要です。

- チェックポイント:

- 勤務時間: 始業・終業時刻、休憩時間が明記されているか。

- 勤務形態: フレックスタイム制や裁量労働制、シフト制などが適用される場合、その具体的なルール(コアタイムの有無、標準労働時間など)を確認します。

- 休日: 「完全週休2日制(毎週2日の休みが必ずある)」なのか「週休2日制(月に1回以上、週2日の休みがある週がある)」なのかは大きな違いです。土日祝日が休みかどうかも確認しましょう。

- 年間休日日数: 年間の休日総日数も重要な指標です。日本の平均的な年間休日は120日前後と言われています。

- 休暇制度: 年次有給休暇(法律で定められた日数、付与タイミング、取得ルール)、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇などの特別休暇の有無と内容を確認します。

⑤ 勤務地 (Work Location)

毎日の通勤に関わる勤務地は、日々の生活の質に直接影響します。

- チェックポイント:

- 具体的な勤務場所: 本社、支社、工場など、具体的な就業場所の住所が明記されているかを確認します。

- 転勤・異動の可能性: 「将来的に国内外の拠点への転勤の可能性あり」といった一文がないか注意深く確認します。もし記載があれば、その頻度や可能性について、面談などで具体的なニュアンスを確認しておくことをお勧めします。

- リモートワーク(在宅勤務): リモートワークが可能か、可能な場合はその頻度(週何日まで、など)や条件、手当の有無などを確認します。

⑥ 福利厚生・待遇 (Benefits & Perks)

福利厚生は、給与という金銭的報酬以外の「非金銭的報酬」であり、企業の従業員に対する姿勢が表れる部分です。

- チェックポイント:

- 社会保険: 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の「社会保険完備」は必須の確認項目です。

- 諸手当: 通勤手当(全額支給か上限ありか)、住宅手当・家賃補助、家族手当などの有無と支給条件。

- 退職金制度: 退職金制度や確定拠出年金(401k)、iDeCo+(イデコプラス)などの資産形成支援制度の有無。

- その他: 資格取得支援、研修制度、書籍購入補助、ストックオプション、社員食堂、フィットネスクラブの割引、健康診断の補助内容など、ユニークな制度がないか確認してみましょう。

魅力的に見える制度でも、実際には利用条件が厳しく形骸化しているケースもあります。気になる制度があれば、「この制度はどのくらいの社員が利用していますか?」などと質問してみるのも良いでしょう。

⑦ 入社予定日 (Start Date)

最後に、入社予定日も重要な確認項目です。

- チェックポイント:

- 指定された日付: 企業が希望する入社日が明記されているかを確認します。

- 調整の可否: その日程で、現在の職場の退職手続きや業務の引き継ぎが問題なく行えるかを検討します。民法上は退職の申し出から2週間で退職できますが、多くの企業の就業規則では「退職希望日の1ヶ月前まで」などと定められています。円満退職のためにも、十分な引き継ぎ期間を確保できる日程であることが望ましいです。

もし提示された日程が厳しい場合は、正直に状況を伝え、「引き継ぎに万全を期したいため、入社日を〇月〇日に調整いただくことは可能でしょうか」と相談することが重要です。

これらの7項目を一つひとつ丁寧に確認し、すべての点に納得した上で、次のステップに進むようにしましょう。

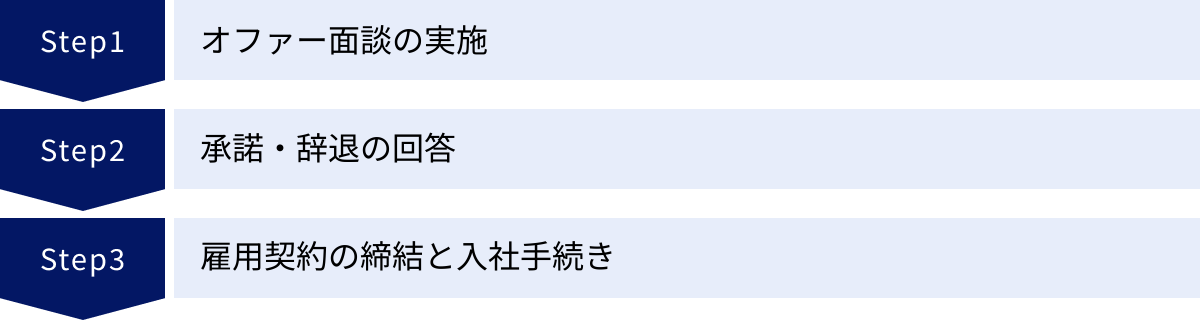

オファーレターを受け取ってから入社までの流れ

オファーレターを受け取った瞬間から、入社に向けた具体的なプロセスがスタートします。この流れを事前に把握しておくことで、各ステップで何をすべきかが明確になり、スムーズかつ計画的に手続きを進めることができます。一般的には、「オファー面談」「承諾・辞退の回答」「雇用契約の締結」という3つのステップで進行します。

オファー面談の実施

すべての企業が実施するわけではありませんが、近年、特に候補者との丁寧なコミュニケーションを重視する企業で増えているのが「オファー面談」です。これは、オファーレターに記載された条件について、人事担当者や配属先の上司となる人物から直接説明を受け、質疑応答を行う場です。

- 目的:

- 書面だけでは伝わりにくい条件の背景やニュアンスを補足説明する。

- 候補者の疑問や不安をその場で解消し、入社への懸念を取り除く。

- 配属先の上司やチームメンバーと顔を合わせることで、職場の雰囲気を感じてもらい、入社後のイメージを具体的にしてもらう。

- 企業側の候補者に対する期待を直接伝え、入社意欲を高める(クロージング)。

このオファー面談は、候補者にとって入社前に企業の内部をより深く知るための絶好の機会です。単に条件を確認するだけでなく、これから一緒に働くことになるかもしれない上司の人柄や価値観に触れたり、チームの文化について質問したりすることができます。

オファー面談に臨む際は、事前にオファーレターを隅々まで読み込み、疑問点や確認したい事項をリストアップしておくことが非常に重要です。「給与の内訳について詳しく教えてください」「入社後、最初に担当するプロジェクトについて具体的に伺えますか」「チームの平均的な残業時間はどのくらいですか」など、遠慮せずに質問しましょう。ここで疑問を解消しておくことが、入社後のミスマッチを防ぐ最大の防御策となります。

承諾・辞退の回答

オファーレターの内容とオファー面談での対話を踏まえ、入社するかどうかを最終的に決断し、企業にその意思を伝えます。

- 回答期限:

オファーレターには通常、「〇月〇日までにご回答ください」といった形で回答期限が設けられています。一般的には提示から1週間程度が目安です。企業側も採用計画や他の候補者との兼ね合いがあるため、この期限は厳守するのが社会人としてのマナーです。 - 回答方法:

企業の指示に従うのが基本ですが、一般的にはまず電話で口頭の意思を伝え、その後、証拠として残るようにメールや書面(入社承諾書など)で正式に回答するのが最も丁寧な方法です。 - 承諾する場合:

電話やメールで、まずオファーをいただいたことへの感謝を伝えます。その上で、「いただいたオファーを謹んでお受けいたします」と、入社の意思を明確に伝えます。そして、「今後の手続きについてご教示いただけますでしょうか」と、次のステップについて確認するとスムーズです。 - 辞退する場合:

辞退を決めた場合も、できるだけ早く連絡を入れるのがマナーです。電話やメールで、まずは選考に時間を割いてもらったことへの感謝とお詫びを伝えます。「大変申し上げにくいのですが、今回は内定を辞退させていただきたく、ご連絡いたしました」と切り出しましょう。辞退理由を詳細に話す義務はありませんが、聞かれた場合は「諸般の事情により」「他社とのご縁があり、慎重に検討した結果」など、簡潔かつ誠実に答えるのが良いでしょう。 - 回答を保留したい場合:

他社の選考結果を待ちたいなど、正当な理由があってすぐに決断できない場合は、正直にその旨を企業に相談してみましょう。その際、いつまでになら回答できるのか、具体的な期日を自分から提示することが重要です。「他社の選考が〇日に最終結果が出る予定ですので、〇日までお待ちいただくことは可能でしょうか」といった形で、誠実に相談すれば、多くの企業は理解を示してくれるはずです。

雇用契約の締結と入社手続き

入社を承諾したら、いよいよ法的な手続きと入社の準備に入ります。

- 入社承諾書の提出:

オファーレターに同封されている、あるいは別途送られてくる「入社承諾書」や「内定承諾書」に署名・捺印し、指定された期日までに返送します。これは、内定を承諾し、入社する意思があることを正式に示すための書類です。 - 雇用契約の締結:

入社承諾後、入社日当日かその前に、企業と「雇用契約書」を取り交わします。雇用契約書は、前述の「労働条件通知書」を兼ねていることが多く、法的に有効な労働契約の内容を定めたものです。ここで最も重要なのは、雇用契約書の内容が、事前に合意したオファーレターの内容と完全に一致しているかを最終確認することです。給与、勤務地、業務内容などに相違がないか、一言一句チェックしましょう。もし万が一、異なる点があれば、その場で必ず確認し、修正を求めてください。 - 退職交渉と引き継ぎ:

現職への退職の申し出は、転職先企業と正式に雇用契約を締結した後(あるいは入社承諾書を提出した後)に行うのが鉄則です。口頭での内定やオファーレターの段階で退職を伝えてしまうと、万が一オファーが取り消された場合にリスクを負うことになります。就業規則を確認し、定められた期間内に上司に退職の意向を伝え、後任者への引き継ぎを責任を持って行い、円満退社を目指しましょう。 - 入社手続き書類の準備:

企業から、入社に必要な書類の提出を求められます。一般的には、年金手帳、雇用保険被保険者証、源泉徴収票(前職分)、扶養控除等申告書、給与振込先の口座情報、マイナンバーなどが該当します。指示に従って、漏れなく準備を進めましょう。

この一連の流れを計画的に進めることで、安心して新しいキャリアのスタートラインに立つことができます。

オファーレターへの返答で迷った場合の対処法

オファーレターを受け取ったものの、すぐに返事ができなかったり、条件面で気になる点があったりと、返答に迷う場面は少なくありません。ここでは、「承諾」「辞退」「条件交渉」という3つのケースに分け、それぞれの状況でどのように対処すればよいか、具体的な方法と文例を交えて解説します。

承諾する場合の返信方法

提示された条件にすべて納得し、入社を決意した場合の返信です。感謝の気持ちと入社の意欲を明確に、かつ丁寧に伝えることがポイントです。

- 伝えるべきポイント:

- 件名: 「【ご回答】内定承諾のご連絡([あなたの氏名])」のように、一目で内容が分かるようにします。

- 感謝の表明: まずは、内定とオファーをいただいたことに対するお礼を述べます。

- 承諾の意思: 「謹んでお受けいたします」「入社させていただきたく存じます」など、承諾する意思を明確に伝えます。

- 今後の意気込み: 「貴社の一員として貢献できるよう、精一杯努力する所存です」といった一言を添えると、入社への熱意が伝わります。

- 今後の手続きの確認: 次に何をすればよいかを確認する一文を入れると、話がスムーズに進みます。

【承諾メールの文例】

件名:【ご回答】内定承諾のご連絡([あなたの氏名])

株式会社〇〇

人事部 〇〇様

お世話になっております。

この度は、内定のご連絡ならびにオファーレターをお送りいただき、誠にありがとうございました。

貴社からのオファーを慎重に検討させていただき、

提示いただきました条件にて、謹んでお受けしたく存じます。

〇〇様をはじめ、選考でお会いした皆様の温かいお人柄や仕事への情熱に触れ、

ぜひ貴社の一員として働きたいという気持ちがより一層強くなりました。

入社後は、一日も早く貴社に貢献できるよう精一杯努力いたしますので、

ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

つきましては、入社にあたり必要な手続きなどをご教示いただけますと幸いです。

まずは、メールにて恐縮ですが、内定承諾のご返事とさせていただきます。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

[あなたの氏名]

[郵便番号・住所]

[電話番号]

[メールアドレス]

辞退する場合の返信方法

残念ながら辞退を選択する場合、企業はあなたのために時間と労力を割いてくれたわけですから、感謝と誠意をもった対応を心がけることが非常に重要です。

- 伝えるべきポイント:

- 迅速な連絡: 辞退を決めたら、できるだけ早く連絡を入れましょう。

- 件名: 「内定辞退のご連絡([あなたの氏名])」など、明確に記載します。

- 感謝とお詫び: まず選考の機会をいただいたことへの感謝と、期待に沿えない結果となったことへのお詫びを述べます。

- 辞退の意思: 「誠に申し訳ございませんが、今回は内定を辞退させていただきたく存じます」と、辞退の意思を明確に伝えます。

- 辞退理由: 詳細な理由を述べる義務はありません。「諸般の事情により」「慎重に検討を重ねた結果」といった表現で十分です。もし理由を聞かれた場合は、差し支えない範囲で簡潔に答えましょう。(例:「他社とのご縁があり、自身のキャリアプランを考慮した結果、そちらの企業への入社を決断いたしました」など)

- 結びの言葉: 最後に、企業の今後の発展を祈る言葉で締めると、丁寧な印象を残せます。

【辞退メールの文例】

件名:内定辞退のご連絡([あなたの氏名])

株式会社〇〇

人事部 〇〇様

お世話になっております。

先日、内定のご連絡をいただきました[あなたの氏名]です。

この度は、内定のご通知をいただき、誠にありがとうございました。

このような素晴らしい機会をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。

誠に恐縮ながら、慎重に検討を重ねました結果、

今回は内定を辞退させていただきたく、ご連絡を差し上げました。

貴重なお時間を割いて選考していただいたにもかかわらず、

このようなお返事となり、大変申し訳ございません。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

[あなたの氏名]

[郵便番号・住所]

[電話番号]

[メールアドレス]

労働条件の交渉をしたい場合

提示された条件について、特に給与面などで希望と隔たりがある場合、条件交渉を検討することになります。条件交渉は決して無礼な行為ではなく、自身の価値を正当に評価してもらうための権利です。ただし、進め方には細心の注意が必要です。

- 交渉の心構え:

- 入社意欲を示す: 交渉の前提として、「貴社への入社を第一に考えている」という強い意欲を示すことが重要です。

- 論理的な根拠を用意する: なぜその条件を希望するのか、客観的で説得力のある根拠(現職の給与、保有スキルの市場価値、同業他社の給与水準など)を準備します。

- 冷静かつ丁寧に: 感情的にならず、あくまで「ご相談」という形で、謙虚かつ丁寧な姿勢で臨みます。

- 代替案も視野に入れる: 給与の増額が難しい場合、入社一時金(サインオンボーナス)、役職、ストックオプション、福利厚生の拡充など、他の条件での譲歩を引き出せないか、代替案を考えておくのも一つの手です。

- 交渉の進め方:

交渉は、記録が残らない電話や、直接会えるオファー面談の場で行うのが理想的です。メールで切り出す場合は、まず電話でアポイントを取るのが丁寧です。

【交渉を切り出す際の伝え方(電話・面談)】

「この度は、素晴らしいオファーをいただき、誠にありがとうございます。貴社で働きたいという気持ちは非常に強く、前向きに検討しております。その上で一点、誠に恐縮なのですが、給与の条件についてご相談させていただくことは可能でしょうか。」

このように、感謝と入社意欲を伝えた上で、クッション言葉を使いながら切り出します。そして、準備した根拠を基に希望条件を伝えます。

「現職では年収〇〇万円をいただいており、また、私の持つ〇〇というスキルは貴社の事業に大きく貢献できると考えております。つきましては、大変恐縮ながら、年収△△万円にて再度ご検討いただくことは難しいでしょうか。」

交渉には、オファーが取り下げられるリスクもゼロではありません。しかし、論理的で誠実な交渉であれば、企業側も真摯に検討してくれるケースがほとんどです。自身のキャリアに責任を持つという意味でも、勇気を持って臨む価値はあります。

オファーレターに関するよくある質問

オファーレターに関しては、その法的な位置づけや取り扱いについて、多くの人が疑問を抱きがちです。ここでは、特に多く寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

オファーレターに法的な効力はある?

結論から言うと、オファーレター自体には、法律で定められた直接的な法的拘束力はありません。

オファーレターは、労働基準法で交付が義務付けられている「労働条件通知書」とは異なり、あくまで企業が任意で発行する「提案書」という位置づけです。このレターが送られてきた段階では、まだ労働契約は成立していません。

しかし、法的な拘束力がないからといって、軽視して良いわけではありません。候補者がオファーレターに記載された内容を信頼して入社を承諾した場合、その内容は企業と候補者間の「約束」と見なされます。もし入社後に、企業が正当な理由なくオファーレターの内容と異なる条件(例えば、提示した給与を一方的に下げるなど)を適用すれば、それは信義誠実の原則(信義則)に反する行為として、法的な問題に発展する可能性があります。

つまり、オファーレターは法的な発行義務はないものの、労使間の合意内容を証明する重要な証拠となり得るため、非常に大切な書類であることに変わりはありません。

オファーレターを受け取ったら必ず承諾しないといけない?

いいえ、承諾する義務は一切ありません。

オファーレターは、企業からあなたへの「結婚の申し込み(プロポーズ)」のようなものです。その提案を受け入れるかどうかは、完全にあなたの自由な意思に委ねられています。

むしろ、オファーレターは、提示された条件をじっくりと吟味し、自身のキャリアプランやライフプランと照らし合わせて、冷静に最終判断を下すための材料と考えるべきです。複数の企業からオファーレターを受け取り、それぞれの条件を比較検討することも、転職活動においては当然の権利です。焦って決断せず、納得がいくまで検討しましょう。

オファーレターにサインした後に辞退できる?

結論としては「法的には可能だが、倫理的には極力避けるべき」です。

オファーレターへのサインは、多くの場合、法的な「雇用契約の締結」ではなく、「提示された条件を確認し、入社を前向きに検討します」という意思表示として扱われます。そのため、サイン後であっても、民法の規定(期間の定めのない雇用契約は、いつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。民法第627条)に基づき、契約を解除すること自体は可能です。

しかし、倫理的・マナー的な観点からは、一度承諾の意思を示した後の辞退は、企業に多大な迷惑をかける行為です。企業はあなたの承諾を受けて、他の候補者への連絡を終了し、高額な採用コストをかけた採用活動を終結させ、あなたの受け入れ準備(PCの手配、研修の準備、部署への周知など)を開始しています。この段階での辞退は、これらの準備をすべて無駄にし、企業の採用計画を根底から覆すことになります。

これにより、あなたの社会人としての信頼は大きく損なわれ、狭い業界内では悪い評判が広まってしまうリスクもゼロではありません。やむを得ない、非常に重大な事情が発生した場合を除き、一度サイン(承諾)したのであれば、その意思決定に責任を持つべきです。もし、どうしても辞退せざるを得ない状況になった場合は、可及的速やかに、誠心誠意の謝罪をもって企業に連絡する必要があります。

記載内容に不満がある場合、条件交渉は可能?

はい、可能です。

前述の通り、条件交渉は候補者に与えられた正当な権利です。特に給与、役職、勤務地など、自身の働き方や生活に大きく関わる部分で希望と異なる点があれば、遠慮なく相談してみるべきです。

ただし、成功させるためには、入社意欲が高いことを前提とし、希望する条件の論理的な根拠を明確に伝えることが不可欠です。「なんとなく低いから上げてほしい」といった感情的な要求ではなく、「現職の給与が〇〇円であること」「自身の〇〇というスキルが市場で高く評価されていること」など、客観的な事実に基づいて交渉しましょう。すべての要求が通るわけではないことを理解し、代替案を提示するなど、柔軟な姿勢で臨むことが大切です。

返信期限はいつまで?

通常、オファーレターに返信期限が明記されています。一般的には1週間程度が目安です。

もし期限が記載されていない場合は、念のため採用担当者に「いつまでにお返事すればよろしいでしょうか」と確認しておくと丁寧です。他社の選考結果待ちなどで期限内に回答するのが難しい場合は、無断で期限を過ぎることは絶対に避け、正直に事情を説明して期限の延長を相談しましょう。その際、いつまでには回答できるか具体的な日程を伝えることが重要です。

オファーレターが届かない場合はどうすればいい?

最終面接の際に伝えられた結果連絡の目安時期を過ぎても連絡がない場合は、まずは2〜3営業日待った上で、こちらから丁寧に問い合わせましょう。

企業側にも社内手続きなどで時間がかかっている可能性があります。問い合わせる際は、催促がましい印象を与えないよう、「その後の選考状況はいかがでしょうか」といった形で、あくまで状況確認というスタンスでメールを送るのが適切です。不安な気持ちで待ち続けるよりも、状況を確認することで、次のアクションプランを立てやすくなります。

まとめ

本記事では、オファーレターの基本的な概念から、内定通知書など他の書類との違い、確認すべき重要項目、そして受け取った後の具体的な対応方法まで、幅広く解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて確認しましょう。

- オファーレターは、単なる内定の知らせではなく、企業が候補者に対して具体的な労働条件を提示し、入社後のミスマッチを防ぐための重要なコミュニケーションツールです。法的な発行義務はありませんが、労使間の合意内容を示す重要な証拠となります。

- 内定通知書や労働条件通知書とは、その目的と法的な位置づけが明確に異なります。特に、法律で交付が義務付けられている労働条件通知書との違いを理解し、オファーレターで合意した内容が最終的な契約書に正確に反映されているかを確認することが不可欠です。

- オファーレターを受け取ったら、①業務内容、②ポジション・役職、③給与、④勤務時間・休日、⑤勤務地、⑥福利厚生・待遇、⑦入社予定日という7つの項目を細部まで注意深くチェックし、少しでも疑問があればオファー面談などで必ず解消しましょう。

- 返答に際しては、承諾、辞退、条件交渉のいずれのケースであっても、相手企業への感謝と誠意を忘れず、迅速かつ丁寧なコミュニケーションを心がけることが、良好な関係を築く上で重要です。

転職は、あなたのキャリアにおける大きな転機です。その重要な意思決定の局面で提示されるオファーレターは、未来の働き方を左右する羅針盤のような存在です。オファーレターを正しく理解し、内容を吟味し、そして賢く活用することこそが、あなたが心から納得できる転職を実現し、新しい環境で輝かしいスタートを切るための鍵となります。本記事が、その一助となれば幸いです。