転職というキャリアの大きな岐路に立ったとき、多くの人が期待とともに大きな不安を感じます。「本当に転職して良いのだろうか」「次の職場でうまくやっていけるだろうか」「そもそも自分に合う会社なんて見つかるのだろうか」。こうした不安から、なかなか一歩を踏み出せずにいる方も少なくないでしょう。

しかし、その不安はあなただけが感じている特別なものではありません。むしろ、自身のキャリアに真剣に向き合っているからこそ生まれる、ごく自然な感情です。大切なのは、その不安の正体を正しく理解し、一つひとつ丁寧に対処していくことです。

この記事では、転職に際して多くの人が抱く不安の原因を多角的に分析し、具体的な解消法を9つのヒントとしてご紹介します。年代別・状況別の悩みにも触れながら、不安を乗り越え、納得のいくキャリアチェンジを実現するための道筋を分かりやすく解説します。この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が具体的な課題へと変わり、次の一歩を踏み出すための勇気と自信が湧いてくるはずです。

目次

転職が不安なのはあなただけじゃない

多くの人が転職に不安を感じている

「転職したいけれど、不安で動けない…」そう感じているのは、決してあなた一人ではありません。転職は、住む場所を変える引越しや、人生のパートナーを決める結婚と同じように、人生における非常に大きな決断の一つです。慣れ親しんだ環境を離れ、新しい人間関係や仕事の進め方に適応していくプロセスには、未知の要素が多く含まれるため、不安を感じるのは当然の心理反応と言えるでしょう。

実際に、転職経験者や転職を検討している人の多くが、何らかの不安を抱えています。大手人材会社などが実施する調査では、転職活動中や転職後に不安を感じたと回答する人が常に高い割合を占めています。例えば、「新しい職場の人間関係になじめるか」「自分のスキルが通用するか」「給与や待遇が悪化しないか」といった項目は、常に不安要素の上位に挙げられます。

この事実は、転職に伴う不安が、個人の能力や性格の問題ではなく、誰にでも起こりうる普遍的な感情であることを示しています。周りの友人や同僚がスムーズに転職を決めているように見えても、その裏では同じように悩み、葛藤していた可能性が高いのです。

なぜ、私たちは転職に不安を感じるのでしょうか。その根底には、心理学でいう「現状維持バイアス」が働いていると考えられます。人間は本能的に、未知の変化よりも慣れ親しんだ現状を好む傾向があります。たとえ今の職場に不満があったとしても、「今より悪くなったらどうしよう」という変化への恐れが、行動にブレーキをかけてしまうのです。

さらに、不安の種類は一つではありません。

- 転職活動そのものへの不安:自分の市場価値が分からない、面接が苦手など

- 転職後の環境への不安:新しい仕事や人間関係に適応できるかなど

- 決断そのものへの不安:今の会社を辞めることへの後悔、タイミングの見極めなど

これらの不安が複雑に絡み合い、頭の中でぐるぐると回り続けることで、「どうしていいか分からない」という思考停止の状態に陥ってしまうのです。

しかし、重要なのは、不安を感じること自体を問題視するのではなく、その不安とどう向き合うかです。不安という感情は、危険を察知し、慎重な判断を促すための重要なシグナルでもあります。つまり、あなたが感じている不安は、転職という重要な決断を成功させるために、「もっと情報収集が必要だよ」「もう少し自己分析を深めた方がいいよ」と教えてくれているサインなのかもしれません。

まずは、「転職が不安なのは当たり前なんだ」と受け入れることから始めましょう。自分を責めたり、焦ったりする必要は全くありません。その上で、漠然とした不安の正体を一つずつ突き止め、具体的な対策を講じていくことが、不安を解消し、次への一歩を踏み出すための最も確実な方法です。

この先の章では、その不安の具体的な原因を深掘りし、誰でも実践できる解消法を詳しく解説していきます。あなたが抱える不安の正体を知ることで、それは乗り越えるべき壁ではなく、クリアすべき具体的なタスクに変わるでしょう。

転職が不安で動けない主な原因

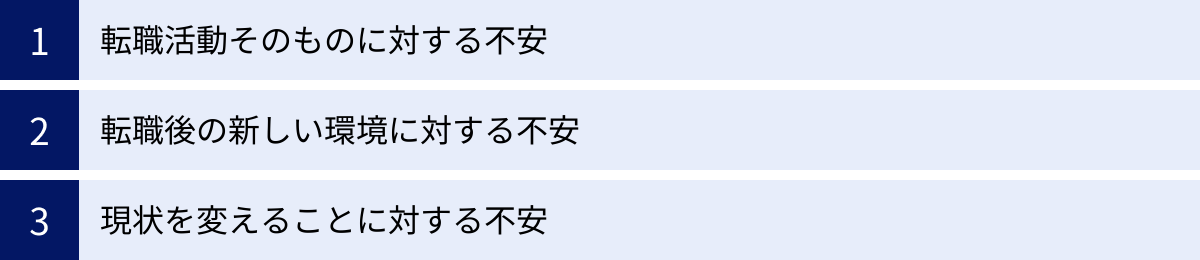

転職への一歩を踏み出せないでいるとき、その心の中には様々な不安が渦巻いています。それらの不安は、大きく分けて「転職活動そのもの」「転職後の新しい環境」「現状を変えること」という3つのカテゴリーに分類できます。ここでは、それぞれの原因を具体的に掘り下げ、なぜそう感じてしまうのかを解き明かしていきます。

転職活動そのものに対する不安

転職を決意してから内定を得るまでのプロセス、つまり「転職活動」自体にハードルを感じるケースは非常に多いです。

自分のスキルや経験に自信がない

「今の会社では評価されているけれど、一歩外に出たら通用しないのではないか」「自分には人に誇れるような特別なスキルや実績なんてない」といった不安は、多くの人が抱える代表的な悩みです。

この不安の根源には、自分の市場価値を客観的に把握できていないという事実があります。同じ会社に長く勤めていると、社内での評価基準が当たり前になり、他社でどのようなスキルが求められているのか、自分の経験がどう評価されるのかが見えにくくなります。また、日々の業務をこなす中で、自分の成長を実感しにくくなっていることも、自信のなさに繋がります。

しかし、あなたが「当たり前」だと思って行っている業務の中にも、他の会社から見れば非常に価値のあるスキルや経験が隠れていることは珍しくありません。例えば、特定の業界知識、業務改善の経験、後輩指導の経験、顧客との折衝能力などは、汎用性の高い立派なスキルです。自信のなさは、スキルの有無ではなく、スキルの発見と整理ができていないことに起因する場合が多いのです。

転職先が見つかるか分からない

求人サイトを眺めてみても、応募条件が厳しく感じられたり、魅力的な求人が少なかったりすると、「自分に合う会社なんて本当にあるのだろうか」「このまま時間だけが過ぎていくのではないか」という焦りと不安が募ります。

特に、景気の動向や業界の採用状況に関するネガティブなニュースに触れると、この不安は増幅されがちです。また、希望する条件(勤務地、年収、職種など)が多ければ多いほど、選択肢が狭まり、「見つからないかもしれない」という感覚に陥りやすくなります。

しかし、世の中に出回っている求人は、全体のほんの一部に過ぎないことを知っておく必要があります。多くの転職エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しています。 情報収集の方法を工夫するだけで、これまで見えなかった選択肢が広がる可能性は十分にあります。行動を起こす前から「見つからない」と決めつけてしまうのは、大きな機会損失に繋がるかもしれません。

書類選考や面接がうまくいくか心配

職務経歴書の書き方が分からない、自己PRで何を伝えればいいか思いつかない、面接でうまく話せる自信がない、といった選考プロセスへの不安も、行動をためらわせる大きな要因です。

特に面接は、初対面の相手から評価されるという緊張感の高い場です。過去に不採用になった経験があると、それがトラウマとなり、「また落とされるのではないか」という恐怖心が先に立ってしまうこともあります。

この不安は、「正解」を求めすぎていることに原因があるかもしれません。書類選考や面接は、企業と個人のマッチングの場であり、優劣を決める試験ではありません。企業が求める人物像と、あなたの強みや志向が合致するかどうかを確認するプロセスです。したがって、完璧な回答を用意することよりも、自分の言葉で、自分の経験や考えを誠実に伝えることが何よりも重要になります。そして、これらは適切な準備と練習によって、誰でも上達させることが可能です。

そもそも転職活動の進め方が分からない

「転職しよう」と思い立っても、「で、何から始めればいいの?」と途方に暮れてしまうケースです。自己分析、キャリアの棚卸し、求人検索、応募書類の作成、面接対策、退職交渉…と、転職活動には多くのステップが存在します。

これらの全体像が見えていないと、どこから手をつけていいか分からず、ただ時間だけが過ぎていきます。特に初めての転職の場合、経験がないために一つひとつのタスクが非常に大きく、困難なものに感じられるでしょう。この「見通しの立たなさ」が、漠然とした大きな不安を生み出しているのです。

転職後の新しい環境に対する不安

無事に内定を獲得し、転職が決まったとしても、不安がすべて解消されるわけではありません。むしろ、ここから新しい不安が生まれることもあります。

新しい職場の人間関係になじめるか

職場環境において、人間関係は仕事のパフォーマンスや満足度に直結する重要な要素です。「上司や同僚と良い関係を築けるだろうか」「社風に合わなかったらどうしよう」「孤立してしまったら…」といった心配は尽きません。

人間関係は、自分の努力だけではコントロールしきれない部分も多く、相性や運の要素も絡んできます。だからこそ、予測が難しく、不安を感じやすいのです。前の職場の人間関係が良好であったり、逆に人間関係が原因で辞めたりした場合、この不安はより一層強くなる傾向があります。

仕事についていけるか、成果を出せるか

「自分のスキルは本当に通用するのか」「新しい業務を覚えられるだろうか」「即戦力として期待されているプレッシャーに耐えられるか」といった、業務遂行能力に関する不安も非常に大きいものです。

特に、異業種や異職種への転職、あるいは現職よりもレベルの高い企業への転職の場合、この不安は顕著になります。入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔する事態を恐れ、決断をためらってしまいます。完璧主義な人ほど、「最初からうまくやらなければならない」というプレッシャーを自分に課してしまいがちですが、新しい環境で最初から100%の力を発揮できる人はいません。

年収ダウンなど待遇が悪化しないか

転職によって、キャリアアップや年収アップを目指す人がいる一方で、「転職した結果、年収が下がってしまった」「福利厚生や労働条件が悪化した」というケースも存在します。

特に家族を養っている場合や、将来のライフプランを考えている場合、経済的な条件の悪化は生活に直接的な影響を及ぼすため、非常にシビアな問題です。現在の待遇に大きな不満がない場合ほど、「リスクを冒してまで転職する必要があるのか」という迷いが生じやすくなります。目先の年収だけでなく、昇給の可能性、退職金、福利厚生など、総合的な待遇を比較検討する必要があるため、判断が難しく、不安に繋がります。

現状を変えることに対する不安

ここまでの不安とは少し毛色が異なり、転職という「変化」そのものに対する根源的な不安も存在します。

今の会社を辞めて後悔しないか

たとえ不満があったとしても、長年勤めた会社には愛着があったり、安定した環境が心地よかったりするものです。「辞めた後に、今の会社の良さに気づくのではないか」「転職先が今よりひどい環境だったら取り返しがつかない」といった後悔への恐れが、決断を鈍らせます。

これは、失うもの(安定、慣れた環境、同僚との関係)と、得るもの(新しい挑戦、キャリアアップ、より良い待遇)を天秤にかけたときに、失うもののほうが具体的にイメージしやすく、大きく感じてしまうために起こります。未知の未来よりも、確実な現在を選びたいという心理が働くのです。

今が転職すべきタイミングか分からない

「もう少し経験を積んでからの方が良いのではないか」「景気が回復してから動くべきか」「自分の年齢で転職するのは早い(あるいは遅い)のではないか」など、タイミングに関する悩みも尽きません。

転職市場は常に変動しており、「絶対にこのタイミングがベスト」という正解はありません。そのため、いつまでも「もっと良いタイミングがあるはずだ」と考え続けてしまい、行動に移せないという悪循環に陥ることがあります。完璧なタイミングを追い求めるあまり、目の前にあるチャンスを逃してしまう可能性も否定できません。

家族やパートナーに反対されないか

自分一人の問題であれば決断できても、家族やパートナーがいる場合、その理解を得ることは不可欠です。「転職して収入が不安定になったらどうするのか」「なぜ今の安定した会社を辞めるのか」と反対されることを恐れ、相談すらできずにいるケースもあります。

大切な人に心配をかけたくないという思いや、自分の決断を否定されることへの不安が、行動の足かせとなります。転職は、自分だけでなく家族の生活にも影響を与える大きな決断であるため、周囲の理解を得るプロセスは、転職活動の重要な一部と言えるでしょう。

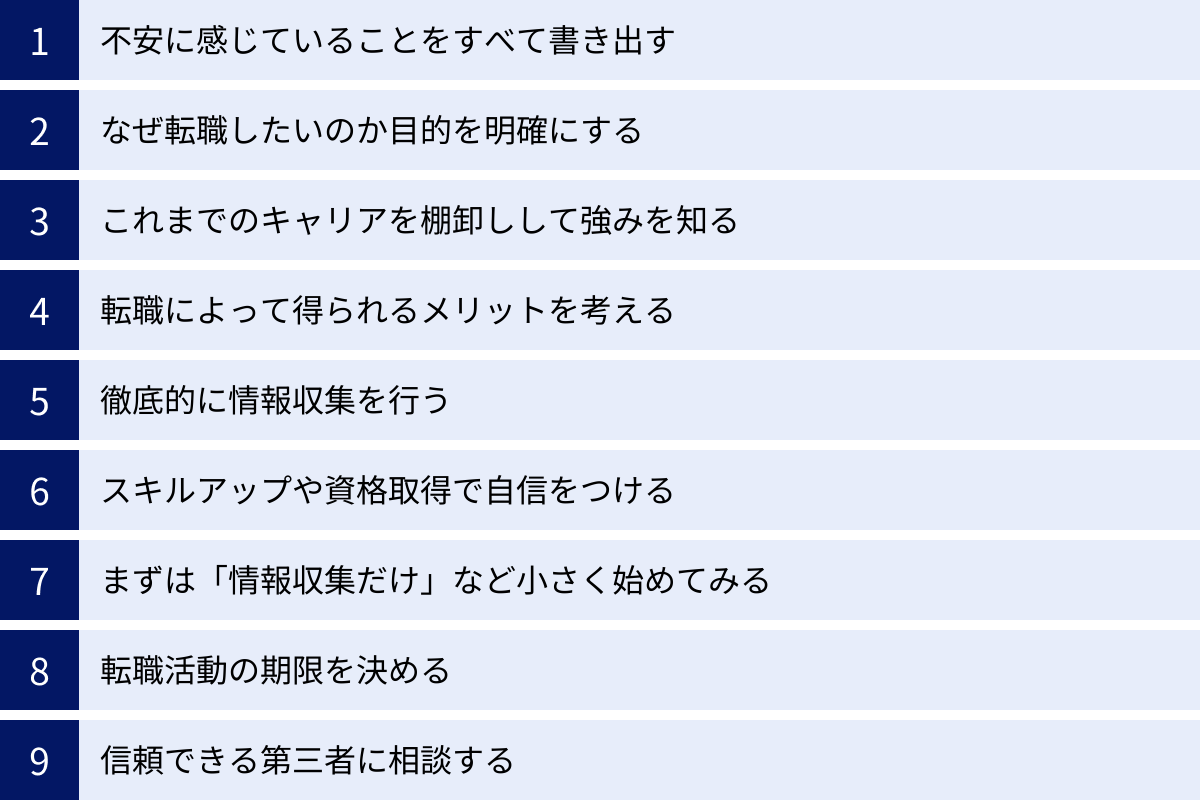

転職の不安を解消する9つのヒント

漠然とした不安に飲み込まれず、前向きに転職活動を進めるためには、具体的な行動を起こすことが不可欠です。ここでは、不安の正体を突き止め、それを乗り越えるための具体的な9つのヒントをご紹介します。一つひとつ実践することで、心の中のモヤモヤが晴れ、進むべき道が見えてくるはずです。

① 不安に感じていることをすべて書き出す

頭の中でグルグルと考えているだけでは、不安はどんどん膨らんでいきます。まず最初に行うべきは、感じている不安をすべて紙やデジタルツールに「書き出す」ことです。これは「不安の見える化」とも言えるプロセスで、絶大な効果があります。

「何が」不安なのか、「なぜ」そう感じるのかを、思いつくままに箇条書きにしてみましょう。

- 「面接でうまく話せる自信がない」

- 「年収が下がりそうで怖い。なぜなら、今の生活水準を維持したいから」

- 「新しい職場の人間関係が悪いかもしれない」

- 「そもそも、自分が何をしたいのか分からない」

このように書き出してみると、漠然としていた不安が、具体的な「課題」として客観的に捉えられるようになります。そして、書き出したリストを眺めてみると、不安が「コントロールできること」と「コントロールできないこと」に分類できることに気づくはずです。

例えば、「面接対策」は準備次第でコントロール可能ですが、「面接官との相性」はコントロール不可能です。「スキルアップ」は自分の努力でできますが、「新しい上司の人柄」は運の要素が強いでしょう。この仕分けができると、自分が今すぐ取り組むべきは「コントロールできること」に集中することだと分かり、無駄な心配から解放されます。

② なぜ転職したいのか目的を明確にする

不安に心が揺らぎそうになったとき、自分を支えてくれるのは「何のために転職するのか」という明確な目的です。この転職の軸がブレていると、少しでも困難にぶつかったときに「やっぱりやめておこう」と心が折れやすくなります。

目的を明確にするためには、「現状の不満(Negative Check)」と「実現したい未来(Positive Check)」の両面から深掘りするのが効果的です。

- 現状の不満(Negative Check): なぜ今の会社を辞めたいのか?(例:給与が低い、残業が多い、正当に評価されない、やりたい仕事ができない)

- 実現したい未来(Positive Check): 転職によって何を得たいのか?(例:専門性を高めたい、ワークライフバランスを改善したい、マネジメントに挑戦したい、社会貢献性の高い仕事がしたい)

これらの問いに対する答えを書き出し、自分にとっての優先順位をつけてみましょう。この作業を通じて、「自分はただ現状から逃げたいだけなのか、それとも明確な目標があって挑戦したいのか」が見えてきます。もし転職の目的が「年収アップ」と「ワークライフバランスの改善」の2つなら、求人を探す際の判断基準が明確になり、迷いが少なくなります。

③ これまでのキャリアを棚卸しして強みを知る

「自分にはスキルがない」という不安は、自己分析不足から生じます。これを解消するのが「キャリアの棚卸し」です。これまでの社会人経験を振り返り、自分の武器となるスキルや経験を洗い出しましょう。

具体的な方法としては、職務経歴書を作成するつもりで、これまでの業務内容を時系列で詳細に書き出すのがおすすめです。

- 所属部署・役職・期間: いつ、どこで、どんな立場で働いていたか。

- 具体的な業務内容: 担当していた仕事内容をできるだけ具体的に書く。「営業」だけでなく、「新規顧客開拓を中心に、既存顧客への深耕営業も担当」のように。

- 実績・成果: 「何を」「どのように工夫して」「どんな結果を出したか」を、可能な限り定量的な数字で示します。(例:「業務プロセスを見直し、〇〇を導入したことで、月間の作業時間を10時間削減した」「チームリーダーとして5名の後輩を指導し、チーム全体の売上目標を前年比120%で達成した」)

この作業を通じて、自分では「当たり前」だと思っていたことの中に、コミュニケーション能力、課題解決能力、調整力、リーダーシップといった「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」が隠れていることに気づくはずです。客観的な事実として自分の強みを認識できれば、それは揺るぎない自信に繋がります。

④ 転職によって得られるメリットを考える

不安なときは、どうしても失うものやリスクに目が行きがちです。意識的に、転職によって得られるポジティブな側面、つまり「メリット」を具体的に想像してみましょう。

「もし転職が成功したら、どんな未来が待っているだろう?」と自問自答し、ワクワクするような未来をリストアップしてみてください。

- 年収が100万円アップして、家族旅行に行ける。

- 残業が減って、平日の夜に趣味や自己投資の時間が持てる。

- 新しいスキルが身につき、5年後には市場価値の高い専門家になれる。

- 尊敬できる上司や同僚に囲まれて、毎日楽しく仕事ができる。

このように、転職を「リスク」としてだけでなく「チャンス」として捉えることで、モチベーションが向上し、前向きな気持ちで活動に取り組めるようになります。このリストは、転職活動中にくじけそうになったときの「お守り」にもなります。

⑤ 徹底的に情報収集を行う

不安の多くは「知らないこと」から生まれます。ならば、その「知らない」を「知っている」に変えることで、不安の大部分は解消できます。情報収集は、転職活動における最も強力な武器の一つです。

- 企業情報: 企業の公式サイト、採用ページ、プレスリリース、経営者のインタビュー記事などを読み込み、事業内容やビジョン、社風を理解する。

- 求人情報: 転職サイトや転職エージェントを活用し、どのような求人があるか、求められるスキルや経験は何かを把握する。

- 業界情報: 業界専門誌やニュースサイトをチェックし、業界の将来性やトレンドを学ぶ。

- 口コミ情報: 企業の口コミサイトなども参考にし、実際に働いている人や働いていた人のリアルな声に触れる(ただし、情報は鵜呑みにせず、あくまで参考程度に)。

情報収集を徹底的に行うことで、自分の市場価値を客観的に測れるようになったり、応募したい企業を具体的に絞り込めたりと、活動の解像度が格段に上がります。情報が増えれば増えるほど、不確実性が減り、自信を持って判断できるようになるのです。

⑥ スキルアップや資格取得で自信をつける

「スキル不足」が不安の根源であるならば、それを直接的に解消する行動を起こしましょう。具体的なスキルアップや資格取得は、自信をつけるための特効薬になります。

キャリアの棚卸しで見えてきた「自分の弱み」や、情報収集で分かった「企業が求めるスキル」を補うための学習を始めます。

- プログラミングやデザイン: オンラインスクールや学習サイトで学ぶ。

- 語学力: TOEICのスコアアップを目指す、オンライン英会話を始める。

- マーケティング: 専門書を読む、Webマーケティングの資格取得を目指す。

- マネジメント: 関連書籍を読む、社内のプロジェクトでリーダーシップを発揮する機会を探す。

大切なのは、完璧を目指すことではなく、「学び始めている」という事実そのものです。学習を通じて、「自分は前に進んでいる」という感覚を得ることができ、自己肯定感が高まります。また、面接の場でも「現在、〇〇のスキルを習得するために勉強中です」とアピールでき、学習意欲の高さを示すことができます。

⑦ まずは「情報収集だけ」など小さく始めてみる

大きな目標を前にすると、圧倒されて動けなくなってしまうことがあります。そんなときは、「ベイビーステップ」の考え方を取り入れましょう。「転職する」という大きなゴールではなく、「今日できる小さな一歩」に目標を分解します。

- 「とりあえず転職サイトに登録だけしてみる」

- 「キャリアの棚卸しのために、職務経歴を1年分だけ書き出してみる」

- 「転職エージェントに登録して、話だけ聞いてみる」

- 「気になる会社の採用ページを1社だけ見てみる」

これらの行動は、心理的なハードルが非常に低く、すぐに実行可能です。一度動き出すと、次のステップに進むための勢いがつきます。「情報収集のつもりが、良い求人が見つかって応募してしまった」ということもよくあります。行動が次の行動を呼び、不安を感じる暇がなくなるくらい、自然と活動が進んでいくはずです。

⑧ 転職活動の期限を決める

「良いところがあれば転職したい」というスタンスでは、いつまで経っても決断できず、時間だけが過ぎていく可能性があります。不安や迷いを断ち切るためには、「いつまでに転職活動を終えるか」という期限を設定することが非常に有効です。

「3ヶ月後までに内定を1社獲得する」「半年後には新しい会社で働き始めている」といった具体的な目標を立てましょう。期限を設けることで、逆算して「今週は何をすべきか」「今月中にどこまで進めるべきか」という具体的なスケジュールが見えてきます。

もちろん、期限内に必ずしも転職しなければならないわけではありません。しかし、ゴールを意識することで、活動にメリハリがつき、集中力が高まります。 もし期限内に納得のいく結果が出なければ、「今回は縁がなかった」と区切りをつけて、現職を続けるという判断もしやすくなります。

⑨ 信頼できる第三者に相談する

一人で悩みや不安を抱え込むと、ネガティブな思考のループに陥りがちです。そんなときは、信頼できる第三者に相談し、客観的な意見をもらうことが重要です。

相談相手としては、家族や友人、元上司や同僚、そして転職のプロである転職エージェントなどが考えられます。

- 家族や友人: 精神的な支えになってくれます。自分の考えを話すことで、頭の中が整理される効果もあります。

- 元上司や同僚: 業界や仕事内容について、リアルな情報を得られるかもしれません。

- 転職エージェント: 転職市場の動向や客観的な自己評価、具体的な求人紹介など、専門的な視点から強力なサポートを提供してくれます。

特に、キャリアに関する専門的なアドバイスが欲しい場合や、不安を具体的な行動に繋げたい場合には、転職エージェントへの相談が最も効果的です。プロの視点から自分の強みを言語化してもらったり、自分では見つけられなかった求人を紹介してもらったりすることで、一気に視界が開けることがあります。

【年代別】よくある転職の不安と乗り越え方

転職の不安は、キャリアのステージによってその内容が変化します。20代のポテンシャル、30代の即戦力、40代以降の経験価値。それぞれの年代で直面しがちな特有の不安と、それを乗り越えるための考え方や具体的なアプローチを解説します。

20代の転職で抱えがちな不安

キャリアの初期段階にある20代は、可能性に満ちている一方で、経験の浅さからくる不安を抱えがちです。

スキルや経験が少なくても転職できる?

「社会人経験がまだ浅い自分に、転職市場で価値はあるのだろうか」という不安は、20代、特に第二新卒(新卒入社後3年以内)の方に共通する悩みです。

【乗り越え方】

20代の転職、特に若手の場合は、企業側も即戦力としての完成されたスキルよりも、「ポテンシャル」や「将来性」を重視する傾向が強いことを理解しましょう。これを「ポテンシャル採用」と呼びます。

企業が見ているのは、現時点でのスキルレベル以上に、「素直さ」「学習意欲の高さ」「新しい環境への適応力」といったスタンス面です。これまでの短い社会人経験の中で、何を学び、どんな姿勢で仕事に取り組んできたかを具体的に語れるように準備することが重要です。

例えば、「未経験の業務でも、積極的に先輩に質問し、マニュアルを読み込んで3ヶ月で独り立ちしました」「営業成績はまだトップではありませんが、顧客からの信頼獲得のために、誰よりも丁寧なフォローを心がけてきました」といったエピソードは、スキル不足を補って余りあるアピールになります。経験の短さを悲観するのではなく、若さゆえの吸収力や柔軟性を強みとして打ち出しましょう。

やりたいことが分からなくても大丈夫?

学生時代の就職活動で十分に自己分析ができず、「とりあえず」で入社したものの、実際に働いてみたら「何か違う」と感じるケースは少なくありません。「本当にやりたいことが何なのか分からないまま、また転職してしまって良いのだろうか」と悩むのは自然なことです。

【乗り越え方】

まず、「20代でやりたいことが明確に定まっていないのは当たり前」と認識しましょう。むしろ、一度社会に出たからこそ、学生時代には見えなかった仕事のリアルが分かり、視野が広がった証拠です。

この段階では、無理に「天職」を見つけようと焦る必要はありません。「キャリアの選択肢を広げるための転職」と位置づけ、少しでも興味がある業界や職種について積極的に情報収集してみましょう。未経験からでも挑戦しやすい職種は数多く存在します。

例えば、現職で培ったコミュニケーション能力を活かして営業職に、細かい作業が得意なら事務職やWeb制作のアシスタントに、といった形で、今ある強みを軸に可能性を探るのが有効です。完璧な答えを探すのではなく、いくつかの可能性を試すくらいの気持ちで臨むことが、結果的に自分に合ったキャリアを見つける近道になります。

短期間での退職は不利になる?

「入社して1年や2年で辞めるなんて、忍耐力がないと思われるのではないか」という懸念は、早期離職を考えている20代が必ず直面する不安です。

【乗り越え方】

確かに、企業側は「採用してもまたすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱きます。この不安を払拭するためには、退職理由をポジティブかつ論理的に説明することが不可欠です。

「人間関係が嫌だった」「仕事がつまらなかった」といったネガティブな理由をそのまま伝えるのは避けましょう。そうではなく、「今回の転職は、キャリアアップのための前向きな決断である」というストーリーを構築します。

例えば、「現職で基本的なビジネスマナーと〇〇のスキルを習得しましたが、より専門性を高められる環境で成長したいと考えるようになりました。御社では〇〇という領域に挑戦できると伺い、強く惹かれています」というように、現職での学びを肯定しつつ、将来の目標達成のために転職が必要であるという流れで説明します。一貫性のある明確な理由があれば、短期間での退職も納得してもらいやすくなります。

30代の転職で抱えがちな不安

30代は、キャリアの中核を担う重要な時期です。仕事にも慣れ、一定のスキルや経験を積んでいるからこそ、その経験が他社で通用するのか、新たな挑戦は可能なのかといった、より具体的な不安が生まれます。

これまでの経験は転職先で通用するか?

30代になると、企業からは「即戦力」としての活躍を期待されます。そのため、「今の会社だから評価されているだけで、外に出たら全く通用しないのではないか」というプレッシャーを感じやすくなります。

【乗り越え方】

この不安を乗り越える鍵は、自分の経験を「専門スキル」と「ポータブルスキル」に分解して整理することです。

- 専門スキル: 特定の業界や職種でしか通用しない知識や技術(例:特定の会計ソフトの操作、特定の業界の法律知識)

- ポータブルスキル: 業界や職種が変わっても持ち運びできる汎用的な能力(例:リーダーシップ、プロジェクト管理能力、課題解決能力、交渉力)

多くの人は専門スキルばかりに目を向けがちですが、転職市場で高く評価されるのは、むしろポータブルスキルです。これまでのキャリアを振り返り、「5人のチームをまとめてプロジェクトを成功させた(リーダーシップ)」「複雑な利害関係を調整して契約をまとめた(交渉力)」といった具体的なエピソードを洗い出しましょう。自分の経験が、異なる環境でも再現性のある能力であることを客観的に証明できれば、それは揺るぎない自信となります。

未経験の職種に挑戦できるか?

キャリアチェンジを考える30代にとって、「今から未経験の分野に飛び込んで、成功できるだろうか」という不安は大きな壁となります。年齢を重ねるほど、未経験職種への転職のハードルは上がっていくのが現実です。

【乗り越え方】

30代の未経験チャレンジは、20代のようにポテンシャルだけでは難しい側面があります。成功の確率を高めるためには、「これまでの経験をいかに次の職種で活かせるか」という繋がりを明確に示す戦略が必要です。

全くのゼロからスタートするのではなく、「同業界・異職種」や「異業界・同職種」のように、これまでの経験と何らかの接点がある分野を選ぶのが賢明です。

- 例1(同業界・異職種): IT業界の営業職から、同じIT業界のマーケティング職へ。業界知識を活かせるため、キャッチアップが早い。

- 例2(異業界・同職種): 食品メーカーの経理から、IT企業の経理へ。経理という職務経験はそのまま活かせる。

さらに、独学やスクールで関連スキルを事前に学習したり、資格を取得したりすることで、本気度とポテンシャルを示すことができます。「未経験だが、即戦力になれる要素も持っている」とアピールすることが、30代のキャリアチェンジを成功させるポイントです。

家庭と仕事の両立は可能か?

結婚や出産、子育て、住宅ローンなど、ライフイベントが大きく変化する30代。「転職によって収入が不安定になったり、多忙になったりして、家庭生活に支障が出るのではないか」という不安は切実です。

【乗り越え方】

この不安を解消するためには、転職活動の段階で「ワークライフバランス」を重要な企業選びの軸に据えることが大切です。給与や仕事内容だけでなく、以下の点を徹底的に確認しましょう。

- 平均残業時間、休日出勤の有無

- 有給休暇の取得率

- 福利厚生(住宅手当、家族手当など)

- 育児・介護休業制度の利用実績

- リモートワークやフレックスタイム制の導入状況

これらの情報は、求人票だけでは分からないことも多いため、面接の場で質問したり、転職エージェントから内部情報を得たりすることが有効です。「仕事での成功」と「家庭の幸せ」の両立を目指すことは、決してわがままではありません。 自分の価値観に合った働き方ができる企業を、妥協せずに探しましょう。

40代以降の転職で抱えがちな不安

豊富な経験を持つ40代以降の転職は、これまでのキャリアの集大成とも言えます。しかし、年齢という壁や待遇面での不安など、若い世代とは異なる種類の困難が伴います。

年齢が選考で不利にならないか?

転職市場において、「年齢の壁」を意識せざるを得ないのが40代以降です。求人の応募条件に年齢制限がなくても、「若い人材を求めているのではないか」という不安がつきまといます。

【乗り越え方】

40代以降の転職では、年齢に見合った経験価値を提供できるかどうかがすべてです。「若さ」で勝負できない以上、「経験」「実績」「専門性」で圧倒する必要があります。

これまでのキャリアで、「自分だからこそ成し遂げられたこと」は何かを明確に言語化しましょう。単なる業務経験の羅列ではなく、課題をどのように分析し、どんな戦略を立て、周囲を巻き込みながら、最終的にどのような成果(売上向上、コスト削減、業務効率化など)に繋げたのか、具体的なストーリーとして語れるように準備します。

特に、マネジメント経験や、特定の分野における高度な専門性は、40代以降の市場価値を大きく左右します。年齢を弱みと捉えるのではなく、「20代や30代にはない、豊富な経験と俯瞰的な視点こそが自分の強みである」という自信を持つことが、選考を突破する第一歩です。

年収が下がってしまうのではないか?

長年勤めた会社では、勤続年数に応じて給与が上がっているケースが多く、転職によって一時的に年収が下がるリスクは現実的な問題です。特に、役職定年などを迎えた後の転職では、この傾向が顕著になることがあります。

【乗り越え方】

年収維持・向上を目指すのであれば、戦略的なアプローチが求められます。まず、自分の経験やスキルが、市場でどれくらいの年収レベルに相当するのかを客観的に把握することが重要です。転職サイトの年収査定ツールや、転職エージェントとの面談を通じて、適正な市場価値を知りましょう。

その上で、自分の専門性が高く評価される業界や企業にターゲットを絞ることが有効です。例えば、急成長しているベンチャー企業が、事業拡大のために経験豊富なミドル層を高い報酬で募集しているケースもあります。

また、年収の総額だけでなく、ストックオプションやインセンティブ、福利厚生など、総合的な報酬(トータルリワード)の観点で判断する視点も持ちましょう。目先の年収ダウンを受け入れてでも、将来性の高い企業で経験を積むことが、数年後のトータルリターンを最大化することに繋がる可能性もあります。

マネジメント経験がなくても転職できる?

「40代なのに管理職の経験がないと、転職は難しいのではないか」という不安も、多くの人が抱える悩みです。

【乗り越え方】

必ずしもすべての40代にマネジメント経験が求められるわけではありません。企業には、組織を率いる「マネジメント職」だけでなく、特定の分野で高い専門性を発揮する「スペシャリスト職(専門職)」というキャリアパスも存在します。

もしマネジメント経験がないのであれば、無理に管理職候補の求人に応募するのではなく、自分の専門性を最大限に活かせるスペシャリストとしての道を模索しましょう。例えば、長年培ってきた技術力、特定の業界に関する深い知見、高度な分析能力などは、マネジメント経験がなくとも高く評価されます。

職務経歴書や面接では、「私は〇〇の分野において、誰にも負けない専門知識と実績があります」と胸を張ってアピールすることが重要です。「マネジメント経験がない」という弱みを気にするのではなく、「専門性がある」という強みを前面に押し出すことで、新たなキャリアの道が開けます。

【状況別】転職の不安と解消法

年代別の不安に加えて、転職活動における特定のシチュエーションで生じる不安もあります。ここでは、特に多くの人がつまずきやすい「初めての転職」と「未経験分野への挑戦」という2つのケースに焦点を当て、具体的な解消法を探ります。

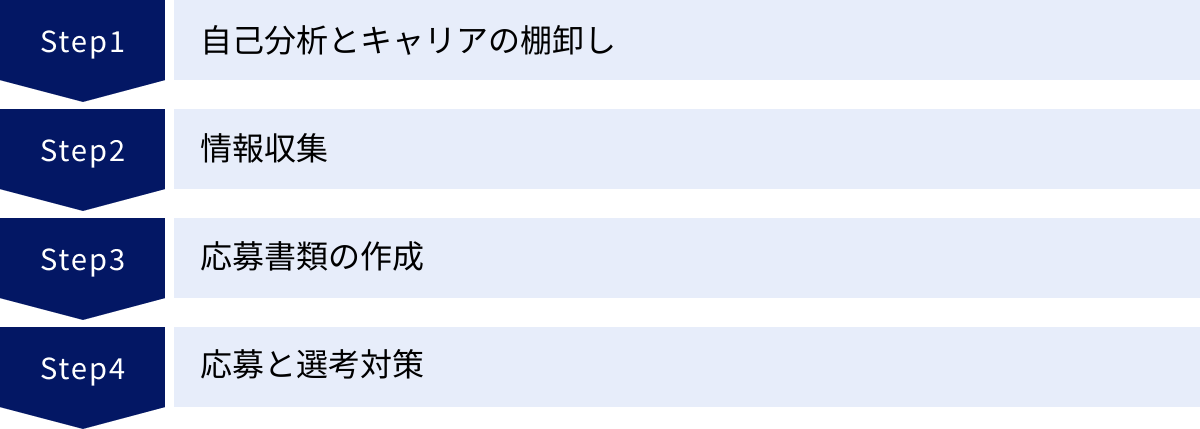

初めての転職で何から始めればいいか分からない場合

新卒で入社した会社でずっと働いてきた人にとって、転職活動はまさに未知の世界です。「何から手をつければいいのか」「どんな準備が必要なのか」「そもそもルールが分からない」といった、右も左も分からない状態からくる不安は非常に大きいものです。

【解消法】

初めての転職で最も重要なのは、闇雲に動き出すのではなく、まず転職活動の全体像を把握し、正しい手順で進めることです。焦る気持ちを抑え、以下のステップを一つずつ着実にこなしていきましょう。

- 自己分析とキャリアの棚卸し(Why & What):

- なぜ転職したいのか(Why): 前の章で解説したように、転職の目的を明確にします。「給与を上げたい」「もっと成長したい」など、自分の核となる動機を突き止めましょう。これが活動の羅針盤になります。

- 自分に何ができるのか(What): これまでの仕事内容、実績、身につけたスキルをすべて書き出します。どんな小さなことでも構いません。「自分には何もない」と思わずに、客観的な事実をリストアップすることが自信に繋がります。

- 情報収集(Where):

- どんな業界、職種、企業があるのかを知るフェーズです。転職サイトに登録し、様々な求人を眺めてみましょう。「こんな仕事もあるのか」と視野が広がるはずです。

- この段階では応募する必要はありません。まずは市場の動向や求められる人材像をインプットすることに集中します。

- 応募書類の作成(How to Appeal):

- 自己分析とキャリアの棚卸しで洗い出した内容をもとに、「履歴書」と「職務経歴書」を作成します。

- 職務経歴書は、初めての転職における最重要書類です。あなたの経験とスキルを企業に伝える唯一の資料なので、時間をかけて丁寧に作成しましょう。書き方が分からなければ、Web上にあるテンプレートを参考にしたり、後述する転職エージェントに添削を依頼したりするのがおすすめです。

- 応募と選考対策(Action):

- 興味のある企業が見つかったら、いよいよ応募です。同時に、面接対策も始めましょう。

- よく聞かれる質問(自己紹介、志望動機、長所・短所、退職理由など)に対する答えを準備し、声に出して話す練習をします。一人で話すだけでなく、誰かに聞いてもらうとより効果的です。

初めての転職こそ、転職エージェントの活用が極めて有効です。活動の進め方から、書類の書き方、面接での受け答えまで、プロがマンツーマンでサポートしてくれます。一人で進めるのが不安な場合は、まず専門家に相談してみるのが、成功への一番の近道と言えるでしょう。

未経験の業界・職種への挑戦が怖い場合

「今の仕事は嫌いじゃないけど、本当にこのままでいいのだろうか」「全く違う世界に飛び込んでみたいけど、失敗するのが怖い」。キャリアチェンジを考えるとき、未知の領域へ踏み出すことへの恐怖はつきものです。スキル不足、知識不足、適性への不安などが複雑に絡み合い、行動を躊躇させてしまいます。

【解消法】

未経験分野への挑戦は、確かにリスクを伴います。しかし、そのリスクを正しく見積もり、低減させるための準備をすれば、恐怖は乗り越えるべき課題に変わります。

- 不安を分解し、具体的な課題に落とし込む:

- 「怖い」という漠然とした感情を、「何が」「なぜ」怖いのか具体的に分解します。

- 例:「Webデザイナーになりたいが、スキル不足が怖い。なぜなら、デザインツールを使った経験がないから」

- 例:「コンサル業界に挑戦したいが、ついていけるか怖い。なぜなら、論理的思考力や激務に耐えられる自信がないから」

- このように分解できれば、次にとるべき行動が明確になります。

- 「怖い」という漠然とした感情を、「何が」「なぜ」怖いのか具体的に分解します。

- 活かせる経験(ポータブルスキル)を特定する:

- 全くのゼロからスタートする必要はありません。現職の経験から、次の仕事でも活かせる「ポータブルスキル」を必ず見つけ出しましょう。

- 例:営業職から企画職へ → 顧客のニーズを的確に把握する「ヒアリング能力」や、社内調整を行う「コミュニケーション能力」は、企画職でも必須のスキルです。

- 例:事務職からITエンジニアへ → 正確かつ効率的に業務を遂行する「タスク管理能力」や、マニュアルを読み解く「読解力」は、エンジニアの仕事にも通じます。

- 「未経験」という側面だけでなく、「経験者」として貢献できる部分もアピールすることが、選考を有利に進める鍵です。

- 全くのゼロからスタートする必要はありません。現職の経験から、次の仕事でも活かせる「ポータブルスキル」を必ず見つけ出しましょう。

- 「お試し」でリスクを低減する:

- いきなり本番の転職に踏み切るのが怖いなら、まずは小さく試してみる「お試し期間」を設けましょう。

- 関連書籍やオンライン講座で学習する: まずは知識をインプットし、その分野に本当に興味が持てるか、適性がありそうかを確認します。

- 資格を取得する: 体系的な知識が身につくと同時に、転職活動でのアピール材料にもなります。

- 副業やプロボノで実践経験を積む: 最も効果的な方法の一つです。実際にその仕事の一部を体験することで、リアルな面白さや大変さが分かります。クラウドソーシングサイトなどを活用すれば、未経験からでも始められる案件が見つかることがあります。

- 情報収集を徹底し、リアルを知る:

- 憧れだけで判断せず、その業界や職種のリアルな実態を徹底的に調べましょう。

- 実際にその仕事をしている人のブログやSNSを読んだり、イベントに参加して話を聞いたりするのも有効です。

- 良い面だけでなく、厳しい面(例:業界の将来性、平均的な労働時間、求められるマインドセットなど)も理解した上で、「それでも挑戦したい」と思えるかどうかが、後悔しないキャリアチェンジの分かれ道になります。

未経験分野への挑戦は、周到な準備が成功の9割を占めると言っても過言ではありません。恐怖心と向き合い、一つひとつ課題をクリアしていくプロセスそのものが、あなたを成長させ、新しいキャリアを切り拓く力となるでしょう。

転職の不安は誰に相談する?相談先別の特徴

転職という人生の大きな決断を前に、一人で悩み続けるのは辛いものです。誰かに相談することで、気持ちが楽になったり、新たな視点が得られたりします。しかし、誰に相談するかによって、得られるアドバイスの質や内容は大きく異なります。ここでは、主な相談先である「家族・友人・知人」「元上司や同僚」「転職エージェント」の3つの特徴を比較し、それぞれのメリット・デメリットを整理します。

| 相談先 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 家族・友人・知人 | ・精神的な支えになる ・気軽に本音で相談できる ・あなたの性格や価値観を理解してくれている |

・専門的なアドバイスは得にくい ・主観的な意見や感情論に偏りがち ・相手の経験則が必ずしも自分に当てはまるとは限らない |

| 元上司や同僚 | ・業界や仕事内容のリアルな情報を得られる ・あなたの仕事ぶりを知っている上での客観的な評価が聞ける可能性がある ・人脈を紹介してもらえる可能性も |

・転職活動が現在の職場に漏れるリスクがある ・相手との関係性によっては利害が絡む可能性がある ・相談相手のキャリア観に影響されやすい |

| 転職エージェント | ・転職市場の専門知識が豊富で、客観的なアドバイスがもらえる ・キャリアの棚卸しや強みの発見を手伝ってくれる ・非公開求人など、豊富な求人情報を得られる |

・担当キャリアアドバイザーとの相性が重要 ・あくまでビジネスなので、エージェント側の利益を優先した求人を勧められる可能性もゼロではない |

家族・友人・知人

最も身近で、気軽に相談できる相手です。あなたの性格や価値観、プライベートな状況まで理解してくれているため、何よりも精神的な支えになってくれる存在です。転職活動中の孤独感や不安な気持ちを打ち明けるだけでも、心が軽くなる効果があります。

メリットは、何と言ってもその心理的な安全性です。建前なく本音で話せるため、自分の考えを整理する「壁打ち」相手として非常に有効です。「転職しようか迷ってるんだけど、どう思う?」と投げかけることで、自分でも気づかなかった本心が見えてくることがあります。

一方でデメリットは、アドバイスが専門的ではない点です。相手は転職のプロではないため、そのアドバイスは個人の経験や主観に基づいたものになりがちです。「今の会社は安定しているから辞めない方がいいよ」「〇〇業界は大変らしいよ」といった善意からのアドバイスが、かえってあなたの可能性を狭めてしまうこともあります。また、身近な存在だからこそ、心配のあまり感情的な意見に偏る可能性も考慮しておく必要があります。

相談のポイント: キャリアの専門的な判断を求めるのではなく、「気持ちの整理」や「精神的なサポート」を主な目的として相談するのが良いでしょう。

元上司や同僚

特に、同じ業界や職種での転職を考えている場合、非常に頼りになる相談相手です。あなたの仕事ぶりを実際に見てきた人たちなので、あなたのスキルや強みについて、具体的な評価をしてくれる可能性があります。「君の〇〇というスキルは、他社でも絶対に通用するよ」といった一言が、大きな自信に繋がることもあります。

メリットは、業界や企業に関するリアルで具体的な情報を得られる点です。業界の動向、特定の企業の社風、仕事の進め方など、インターネットだけでは得られない「生きた情報」は、企業選びの際に非常に役立ちます。信頼できる相手であれば、リファラル採用(社員紹介)に繋がる可能性もゼロではありません。

しかし、最大のデメリットは、情報漏洩のリスクです。特に、まだ在籍している会社の同僚や上司に相談する場合は、細心の注意が必要です。たとえ信頼している相手でも、どこからか話が漏れてしまい、社内で気まずい立場になる可能性があります。相談するなら、すでに退職した元上司や、絶対に口外しないと確信できる同僚に限定するのが賢明です。また、相手の成功体験や価値観に引っ張られすぎないよう、あくまで一つの意見として聞く姿勢も大切です。

相談のポイント: 「自分の市場価値の確認」や「業界・企業に関するリアルな情報収集」を目的とし、相談相手は慎重に選びましょう。

転職エージェント

転職エージェントは、数多くの求職者と企業をマッチングさせてきた「転職のプロフェッショナル」です。キャリアアドバイザーとの面談を通じて、客観的かつ専門的な視点からアドバイスをもらえます。

メリットは多岐にわたります。まず、キャリアの棚卸しを客観的な視点で手伝ってくれるため、自分では気づかなかった強みやアピールポイントを発見できます。また、転職市場の最新動向に精通しているため、「あなたの経験なら、この業界でこれくらいの年収が狙えますよ」といった具体的な市場価値を教えてくれます。さらに、一般には公開されていない「非公開求人」を紹介してもらえるため、選択肢が大きく広がります。応募書類の添削や面接対策など、選考プロセス全体をサポートしてくれるのも心強い点です。

デメリットとしては、担当となるキャリアアドバイザーとの相性に左右される点が挙げられます。もし相性が合わないと感じたら、担当者の変更を申し出るか、別のエージェントを利用することも検討しましょう。また、転職エージェントは求職者が企業に入社することで成功報酬を得るビジネスモデルのため、稀にエージェント側の都合を優先した求人を強く勧められるケースもあります。そのため、アドバイスを鵜呑みにせず、最終的な判断は自分で行うという主体的な姿勢が重要です。

相談のポイント: 「客観的なキャリア分析」「具体的な求人紹介」「選考対策のサポート」など、転職活動を本格的に進める上での具体的な支援を求める場合に最も適しています。

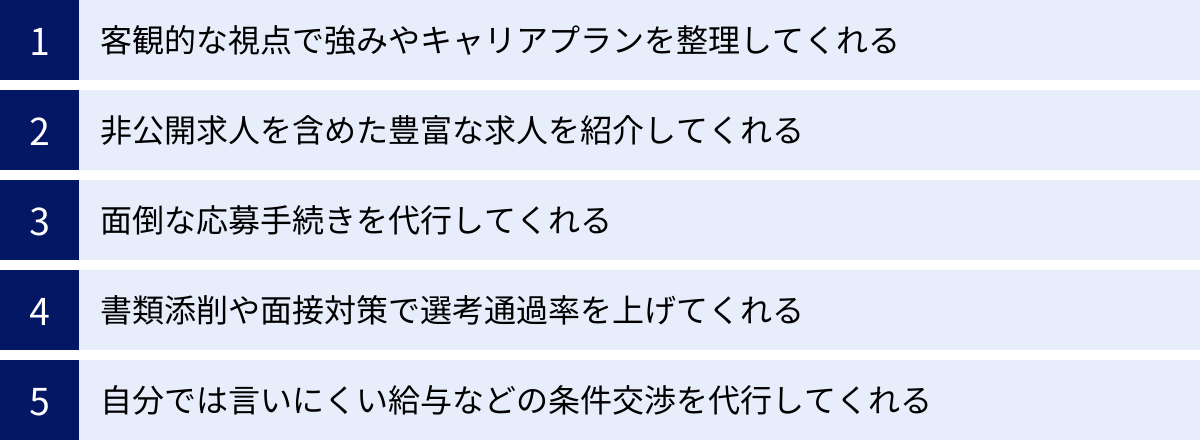

不安な時こそ転職エージェントを活用するメリット

転職への不安が大きく、なかなか一歩を踏み出せない時こそ、転職エージェントの活用は非常に有効な手段となります。プロフェッショナルのサポートを受けることで、漠然とした不安を解消し、自信を持って転職活動を進めることができます。ここでは、不安な時に転職エージェントを活用する具体的なメリットを5つご紹介します。

客観的な視点で強みやキャリアプランを整理してくれる

自分一人でキャリアを考えると、どうしても主観的になったり、弱みばかりに目がいったりしがちです。「自分には大したスキルなんてない」という思い込みは、多くの人が抱える不安の源です。

転職エージェントのキャリアアドバイザーは、数多くの求職者のキャリアを見てきたプロの視点で、あなたの経歴を客観的に分析してくれます。あなたが「当たり前」だと思ってやってきた業務の中に隠れているポータブルスキル(課題解決能力、調整力、リーダーシップなど)を発見し、それを「強み」として言語化する手伝いをしてくれます。

「あなたのこの経験は、〇〇業界では非常に高く評価されますよ」「この実績は、数字で示すとこれだけのインパクトがあります」といった具体的なフィードバックをもらうことで、「自分にもアピールできることがあるんだ」という自信が湧いてきます。

また、今後のキャリアプランについても、あなたの希望や適性、そして市場の動向を踏まえた上で、「こんなキャリアパスも考えられますよ」と新たな選択肢を提示してくれます。一人では思いつかなかったようなキャリアの可能性に気づかせてくれる、頼れる壁打ち相手となってくれるのです。

非公開求人を含めた豊富な求人を紹介してくれる

自分で求人サイトを見ているだけでは、「応募したいと思える求人が見つからない」と感じることがあります。しかし、それは市場に出回っている求人が全てではないからです。

実は、転職市場に存在する求人の多くは、企業の戦略上などの理由で一般には公開されていない「非公開求人」だと言われています。これらの優良求人や重要ポジションの求人は、転職エージェントが独占的に保有しているケースがほとんどです。

転職エージェントに登録することで、これらの非公開求人へのアクセスが可能になります。キャリアアドバイザーがあなたの希望やスキルにマッチした求人を厳選して紹介してくれるため、自分一人で探すよりも効率的に、かつ質の高い選択肢に出会える可能性が格段に高まります。選択肢が増えることは、「転職先が見つからないかもしれない」という不安を直接的に解消してくれる大きなメリットです。

面倒な応募手続きを代行してくれる

在職中に転職活動を行う場合、時間の確保が大きな課題となります。求人を探し、企業ごとに応募書類を修正し、面接の日程を調整し…といった一連の作業は、想像以上に手間と時間がかかります。

転職エージェントを利用すれば、企業への応募手続きや、面接日程の調整といった面倒なやり取りをすべて代行してくれます。あなたはキャリアアドバイザーに希望の日時を伝えるだけで、あとはお任せできます。これにより、あなたは自己分析や企業研究、面接対策といった、本当に注力すべき活動に時間とエネルギーを集中させることができます。

この「手間が省ける」というメリットは、多忙な中で転職活動を進める際の精神的な負担を大幅に軽減し、「面倒くさい」という気持ちから行動が止まってしまうのを防いでくれます。

書類添削や面接対策で選考通過率を上げてくれる

「職務経歴書の書き方が分からない」「面接でうまく話せる自信がない」といった選考プロセスへの不安は、転職活動における大きな壁です。

転職エージェントは、「どうすれば選考を通過できるか」というノウハウを豊富に蓄積しています。

- 書類添削: あなたが作成した職務経歴書を、採用担当者の視点からチェックしてくれます。「この実績はもっと具体的に書いた方が良い」「このスキルはアピールの仕方を工夫しましょう」といった的確なアドバイスにより、書類の完成度が格段に上がります。

- 面接対策: 応募する企業ごとに、過去の質問傾向や面接官の特徴といった内部情報を提供してくれます。それを踏まえた上で、模擬面接を実施してくれるエージェントも多くあります。本番さながらの練習を重ねることで、緊張感を和らげ、自信を持って面接に臨めるようになります。

こうしたプロによる徹底したサポートは、選考通過率を向上させるだけでなく、「自分はしっかり準備ができている」という安心感をもたらし、不安を自信に変えてくれます。

自分では言いにくい給与などの条件交渉を代行してくれる

転職活動の最終段階で訪れるのが、給与や待遇に関する「条件交渉」です。これは、今後の働き方や生活に直結する非常に重要なプロセスですが、「自分からお金の話をするのは気が引ける」「どのくらいの金額を提示して良いか分からない」と感じる人は少なくありません。交渉に失敗して、内定が取り消しになることを恐れる気持ちもあるでしょう。

転職エージェントは、あなたに代わって企業との条件交渉を行ってくれます。 キャリアアドバイザーは、あなたの市場価値や企業の給与水準を熟知しているため、個人で交渉するよりも有利な条件を引き出せる可能性が高まります。年収だけでなく、入社日や役職、勤務条件といった細かな点についても、あなたの希望を企業側にうまく伝えてくれます。

この「言いにくいことをプロが代行してくれる」という心強さは、転職エージェントを利用する大きなメリットの一つです。あなたはストレスのかかる交渉から解放され、純粋に入社するかどうかの判断に集中することができます。

転職の不安解消におすすめの転職エージェント3選

転職エージェントは数多く存在し、それぞれに特徴や強みがあります。自分の状況や目的に合ったエージェントを選ぶことが、不安を解消し、転職を成功させるための第一歩です。ここでは、実績が豊富で、幅広いニーズに対応できる代表的な転職エージェントを3つご紹介します。

| 転職エージェント | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | ・業界No.1の求人数(公開・非公開) ・全年代・全職種を網羅 ・転職支援実績が豊富 |

・できるだけ多くの求人を見て比較検討したい方 ・どのエージェントに登録すべきか迷っている方 ・地方での転職を考えている方 |

| doda | ・エージェントと転職サイトの機能が一体化 ・豊富な診断ツール(年収査定など) ・幅広い業界・職種の求人 |

・自分のペースで求人を探しつつ、サポートも受けたい方 ・客観的な自己分析ツールを活用したい方 ・キャリアの選択肢を広げたい方 |

| マイナビエージェント | ・20代・第二新卒の支援に強み ・中小企業の優良求人が豊富 ・丁寧で親身なサポート体制 |

・初めて転職活動をする20代〜30代前半の方 ・キャリア相談にじっくり時間をかけたい方 ・首都圏以外の求人も探している方 |

① リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界最大手として圧倒的な求人数と転職支援実績を誇る、総合型の転職エージェントです。転職を考え始めたら、まず登録を検討すべきサービスの一つと言えるでしょう。(参照:株式会社リクルート「リクルートエージェント」公式サイト)

特徴と強み:

最大の強みは、その圧倒的な情報量です。公開求人だけでなく、リクルートエージェントだけが保有する非公開求人も非常に多く、あらゆる業界・職種、そして20代の若手から40代以上のベテランまで、幅広い層のニーズに対応しています。地方の求人も充実しているため、Uターン・Iターン転職を考えている方にも心強い存在です。

長年の実績から蓄積されたノウハウも豊富で、各業界に精通したキャリアアドバイザーが、的確なアドバイスとサポートを提供してくれます。提出書類の添削や面接対策といったサポート体制も確立されており、安定したサービス品質が期待できます。

どんな人におすすめか:

- 「できるだけ多くの選択肢の中から、自分に合った求人を見つけたい」と考えている方。

- 「どのエージェントに登録すれば良いか分からない」という、初めて転職エージェントを利用する方。

- キャリアの方向性がまだ定まっておらず、幅広い可能性を模索したい方。

② doda

dodaは、「エージェントサービス」と、自分で求人を探して応募できる「転職サイト」の機能が一つになった、ハイブリッド型の転職サービスです。多様な使い方に対応できる柔軟性が魅力です。(参照:パーソルキャリア株式会社「doda」公式サイト)

特徴と強み:

dodaの大きな特徴は、求職者が自分のペースや状況に合わせてサービスを使い分けられる点です。「まずは自分で求人を探してみたい」という時は転職サイトとして、「プロに相談しながら進めたい」という時はエージェントサービスとして利用できます。

また、「年収査定」や「キャリアタイプ診断」といった、自己分析に役立つ独自の診断ツールが充実しているのも強みです。客観的なデータに基づいて自分の市場価値や強みを把握できるため、キャリアの棚卸しに不安を感じている方には特に役立ちます。キャリアアドバイザーと、企業の採用担当者の両面からサポートを受けられる「ダブル担当制」も、マッチング精度の向上に繋がっています。

どんな人におすすめか:

- 「自分のペースで求人を探したいが、いざという時にはプロのサポートも受けたい」という方。

- 客観的な診断ツールを使って、自分の市場価値や適性を知りたい方。

- エージェントからの紹介だけでなく、企業からのスカウトも受け取りたい方。

③ マイナビエージェント

マイナビエージェントは、特に20代や第二新卒といった若手層の転職支援に強みを持つ転職エージェントです。新卒採用で培った企業との太いパイプを活かし、質の高い求人を提供しています。(参照:株式会社マイナビ「マイナビエージェント」公式サイト)

特徴と強み:

マイナビエージェントの強みは、丁寧で親身なサポート体制にあります。キャリアアドバイザーが求職者一人ひとりとじっくり向き合い、キャリア相談に時間をかけてくれると評判です。初めての転職で何から手をつけていいか分からない、という不安を抱えた20代の方でも、安心して活動を進めることができます。

また、大手企業だけでなく、将来性のある優良な中小企業の求人も豊富に取り扱っています。「知名度よりも、自分の成長に繋がる環境で働きたい」といった志向を持つ方には、思わぬ優良企業との出会いがあるかもしれません。各業界の専任アドバイザーが、その業界ならではの動向や対策を具体的にアドバイスしてくれる点も心強いポイントです。

どんな人におすすめか:

- 初めての転職で、手厚いサポートを受けながら進めたい20代〜30代前半の方。

- 自分のキャリアについて、じっくり相談に乗ってほしい方。

- 大手だけでなく、隠れた優良中小企業にも視野を広げたい方。

まとめ:不安の正体を知り、できることから一歩ずつ行動しよう

転職を前にしたとき、不安で足がすくんでしまうのは、決してあなただけではありません。むしろ、それは自分のキャリアに真剣に向き合っているからこそ生まれる自然な感情です。大切なのは、その不安から目を背けるのではなく、その正体を冷静に見つめ、具体的な行動へと繋げていくことです。

この記事で解説してきたように、転職の不安の多くは、「自己分析の不足」「情報収集の不足」「行動の不足」という3つの「不足」に起因しています。逆に言えば、これらの不足を一つひとつ解消していくことが、不安を乗り越えるための最も確実な道筋となります。

まずは、頭の中にあるモヤモヤとした不安をすべて書き出し、「見える化」してみましょう。何に、なぜ不安を感じているのかが明確になるだけで、心は少し軽くなるはずです。そして、その不安リストを眺めながら、「なぜ自分は転職したいのか」という原点に立ち返り、転職の目的を再確認します。この「軸」が、今後の活動で迷ったときの力強い支えとなります。

次に、キャリアの棚卸しを通じて自分の強みを客観的に把握し、徹底的な情報収集で「知らない」を「知っている」に変えていきましょう。情報が増え、自分の武器が明確になるにつれて、漠然とした不安は「自分ならできるかもしれない」という自信へと変わっていきます。

もし、それでも一歩を踏み出す勇気が出なければ、「転職サイトに登録だけしてみる」「エージェントに話だけ聞いてみる」といった、ごく小さな「ベイビーステップ」から始めてみてください。行動が次の行動を呼び、気づけばあなたは転職活動の軌道に乗っているはずです。

一人で抱え込むのが難しいと感じたら、迷わず第三者の力を借りましょう。特に転職エージェントは、キャリアのプロとして、あなたの不安に寄り添い、客観的な視点と専門的な知識で力強くサポートしてくれます。

転職は、人生を終えるためのゴールではありません。より豊かで納得のいくキャリアを築いていくための、新たなスタートラインであり、一つの手段に過ぎません。不安という感情は、その重要な決断を慎重に進めるための大切なサインです。そのサインを受け止め、正しく対処することで、あなたはきっと自分に合った次のステージを見つけ出すことができるでしょう。

さあ、まずはできることから、一歩ずつ。あなたの新しいキャリアの扉は、その小さな一歩の先に待っています。