「ドライバーへの転職を考えているけど、仕事がきついって本当?」「未経験でも大丈夫だろうか」「自分に合った会社を見つけるにはどうすればいい?」

このような疑問や不安を抱えていませんか。物流業界を支える重要な役割を担うドライバーの仕事は、EC市場の拡大などを背景に需要が高まり続けています。一方で、「長時間労働」「体力的にきつい」といったイメージから、転職に一歩踏み出せない方も少なくありません。

結論から言うと、ドライバーの仕事には確かに厳しい側面がありますが、それ以上に多くのやりがいや魅力があるのも事実です。そして、最も重要なのは、自分の適性や希望に合った職種と、労働環境の整った「優良な会社」を選ぶことです。

この記事では、ドライバーの仕事内容から、きついと言われる理由、やりがい、向いている人の特徴、そして後悔しないための会社選びのポイントまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、ドライバーという仕事への理解が深まり、自分に合った働き方を見つけるための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

ドライバーの仕事とは

ドライバーの仕事と一言で言っても、その内容は多岐にわたります。共通しているのは「自動車を運転して、人やモノを目的地まで安全に運ぶ」という基本的な役割です。しかし、運転する車両の種類(軽自動車、トラック、バス、タクシーなど)、運ぶ対象(荷物、人)、走行距離(短距離、長距離)、そして働き方(正社員、契約社員、個人事業主など)によって、その仕事内容は大きく異なります。

ドライバーは、私たちの生活や経済活動に欠かせない社会インフラの担い手です。例えば、インターネットで注文した商品が翌日に届くのは、配送ドライバーが昼夜を問わず働いているからです。スーパーやコンビニに毎日新鮮な食品が並ぶのも、トラックドライバーが全国の生産地から店舗まで商品を輸送しているおかげです。人々が通勤・通学したり、観光地へ旅行したりできるのは、バスやタクシーの運転手が安全に運行しているからです。このように、ドライバーは社会の血液とも言える「物流」や「人流」を支えるエッセンシャルワーカーであり、その社会的な意義は非常に大きいと言えます。

近年、ドライバーを取り巻く環境は大きく変化しています。特に、EC(電子商取引)市場の急速な拡大により、宅配便などの小口配送の需要が爆発的に増加しました。これにより、配送ドライバーの需要は高まる一方ですが、同時に労働環境の厳しさも課題となっています。

また、業界全体でドライバーの高齢化と人手不足が深刻化しており、多くの運送会社が若手や未経験者の採用に力を入れています。国も「働き方改革」の一環として、ドライバーの労働時間に関する「改善基準告示」を見直すなど、労働環境の改善に向けた取り組みを進めています。さらに、デジタコ(デジタルタコグラフ)やドライブレコーダー、AIを活用した配送ルートの最適化など、テクノロジーの導入による業務効率化や安全性向上(DX化)も活発です。

このように、ドライバーの仕事は多くの課題を抱えつつも、社会的な需要の高さと業界全体の変革期という側面から、将来性のある職種と捉えることができます。未経験からでも挑戦しやすく、キャリアパスも多様であるため、自分に合った働き方を見つけられれば、大きなやりがいと安定した収入を得られる可能性を秘めています。重要なのは、仕事の厳しい側面と魅力の両方を正しく理解し、情報収集を徹底して、自分にとって最適な職場環境を選ぶことです。

ドライバーの主な仕事内容【種類別】

ドライバーの仕事は、運転する車両や運ぶものによって大きく異なります。ここでは、代表的なドライバーの職種を5つに分類し、それぞれの具体的な仕事内容、働き方の特徴、求められるスキルなどを詳しく解説します。

| 職種 | 主な仕事内容 | 運転する車両 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| トラックドライバー | 拠点間輸送、店舗配送、集荷など | 軽トラック~大型トレーラー | 短・中・長距離で働き方が大きく異なる。荷役作業を伴うことが多い。 |

| 配送・セールスドライバー | 個人宅や企業への小口荷物の配達 | 軽バン、小型トラック | 顧客対応が重要。EC市場拡大で需要増。担当エリア制が多い。 |

| タクシードライバー | 乗客を目的地まで輸送 | 普通乗用車 | 歩合給が中心。地理に詳しい必要がある。接客スキルが求められる。 |

| バス運転手 | 路線、高速、観光など乗客の輸送 | 大型・中型バス | 時間通りの運行と乗客の安全確保が最優先。責任が重い。 |

| 役員運転手 | 企業の役員の送迎 | 高級セダンなど | 高度な運転技術とビジネスマナー、守秘義務が求められる。 |

トラックドライバー

トラックドライバーは、日本の物流の根幹を支える存在です。走行距離によって、仕事内容やライフスタイルが大きく変わります。

短距離・中距離ドライバー

短距離・中距離ドライバーは、特定の地域内(主に片道100km~300km圏内)での集荷・配送を担当します。多くの場合、毎日自宅に帰ることができる勤務形態です。

具体的な仕事内容は、担当する荷物によって様々です。

- ルート配送: コンビニやスーパー、ドラッグストアなど、決まった店舗へ毎日商品を配送します。コースや時間が固定されているため、未経験者でも始めやすいのが特徴です。

- 企業間の配送: 工場から倉庫へ部品を運んだり、卸売業者から小売店へ商品を届けたりします。

- 集荷業務: 顧客の指定場所へ向かい、発送する荷物を集めます。

1日の流れは、早朝に出社し、点呼とアルコールチェック、車両の点検から始まります。その後、倉庫などで荷物をトラックに積み込み、配送ルートに従って複数の配送先を回ります。すべての配送が終わったら、伝票整理や日報の作成を行い、業務終了となります。荷物の積み下ろし(荷役作業)は手作業で行うこともあれば、フォークリフトやパワーゲート(トラックの昇降機)を使うこともあり、一定の体力が求められます。

長距離ドライバー

長距離ドライバーは、数百km以上離れた拠点間(例:関東から関西、九州など)を結ぶ輸送を担います。一度の運行が数日間に及ぶことも珍しくなく、トラックの寝台(キャビン)で仮眠や宿泊をしながら運転を続けます。

主な仕事は、大口の荷物を積んで、高速道路などを使い目的地まで一気に運ぶことです。積荷は、工業製品、生鮮食品、雑貨など様々です。短距離ドライバーと比べて荷物の積み下ろし回数は少ないですが、一回あたりの荷役作業は大規模になる傾向があります。

長距離ドライバーの最大の特徴は、拘束時間が長く、生活が不規則になりがちな点です。一方で、運転している時間が長く、一人で過ごす時間が多いため、人間関係のストレスは少ないと感じる人もいます。また、走行距離や運んだ荷物の量に応じて給与が変動する歩合制が多く、高収入を得やすい職種でもあります。ただし、そのためには自己管理能力が不可欠です。休憩や睡眠を計画的に取り、常に安全運転を心がける強い責任感が求められます。

配送・セールスドライバー

配送・セールスドライバーは、主に軽自動車(軽バン)や1t~2tの小型トラックを使用し、個人宅や企業へ小口の荷物を届ける仕事です。代表的なのは、大手宅配会社のドライバーや、ネットスーパーの配送員などです。

仕事の中心は、担当エリア内の顧客に荷物を正確に届けることです。朝、営業所に出勤し、その日に配達する荷物を自分の車に積み込み、効率的なルートを考えながら配達します。ただ荷物を届けるだけでなく、配達時のサインのもらい方や丁寧な言葉遣いといった顧客対応も重要な業務の一部です。不在だった顧客への再配達依頼への対応や、集荷の依頼を受けることもあります。

セールスドライバーという名前の通り、一部の企業では配達先で新たな荷物の集荷を提案したり、自社のサービスを案内したりといった営業的な役割を求められることもあります。

この仕事は、EC市場の拡大に伴い需要が非常に高く、未経験者歓迎の求人が多いのが特徴です。一方で、配達件数が多く、時間指定の荷物もあるため、常に時間に追われるプレッシャーがあります。また、エレベーターのないマンションの階段を駆け上がったり、重い荷物を運んだりと、体力的な負担も少なくありません。

タクシードライバー

タクシードライバーは、乗客を目的地まで安全・快適に送り届けることが仕事です。第二種普通自動車免許が必須となります。

働き方は主に3つに分かれます。

- 流し営業: 街中を走りながら、タクシーを探しているお客様を見つけて乗せるスタイル。

- 付け待ち: 駅のタクシー乗り場や主要なホテルの前などで、お客様が来るのを待つスタイル。

- 配車アプリ: 近年急増している働き方で、スマートフォンのアプリを通じて配車依頼を受け、指定の場所へ迎えに行くスタイル。

給与体系は歩合制(売上に応じて給与が決まる)が基本であり、頑張り次第で高収入を目指せるのが大きな魅力です。売上を上げるためには、時間帯や曜日、天候などに応じて、どこに行けばお客様を見つけやすいかを予測する「地理感」や経験が重要になります。

また、乗客とのコミュニケーションも大切な仕事の一部です。快適な空間を提供するための接客スキルや、時には観光案内を求められることもあります。様々な乗客と接するため、コミュニケーション能力が高い人に向いています。勤務形態は、日中だけ働く「日勤」や夜間に働く「夜勤」、そして1回の勤務で2日分働く「隔日勤務」など、多様な選択肢があります。

バス運転手

バス運転手は、多くの乗客の命を預かり、目的地まで安全に送り届けるという非常に責任の重い仕事です。運転するバスの種類によって、業務内容が異なります。

- 路線バス: 市街地や郊外の決まったルートを、時刻表通りに運行します。停留所ごとに乗降客の対応や運賃の確認を行い、定時性を確保することが強く求められます。

- 高速バス: 都市間を結ぶ長距離ルートを運行します。夜行バスの場合は、長時間の運転と乗客の快適な睡眠を両立させるための配慮が必要です。

- 観光バス: 団体旅行客を乗せて、観光地や宿泊施設を巡ります。運転だけでなく、旅行の楽しい雰囲気を演出し、ガイドと連携することも仕事の一部です。

- 送迎バス: 学校や企業の従業員、商業施設やホテルの利用客などを特定の区間で送迎します。

どの種類のバスでも、最優先されるのは乗客の安全です。発車前の車両点検、運行中の安全確認、天候や交通状況に応じた適切な判断など、常に高い集中力とプロ意識が求められます。乗客への丁寧なアナウンスや対応も重要です。

役員運転手

役員運転手は、企業の社長や役員など、特定の人物の送迎を専門に行います。ハイヤーやショーファードライバーとも呼ばれます。

主な仕事は、役員の自宅から会社、取引先、会食場所、空港など、スケジュールに合わせた送迎です。単に運転するだけでなく、常に最高の乗り心地を提供するための高度な運転技術が求められます。急発進・急ブレーキを避け、後部座席の役員が快適に過ごせるようなスムーズな運転を心がけます。

また、役員が車内で仕事や電話をすることも多いため、会話の内容が外部に漏れないようにする徹底した守秘義務が課せられます。ビジネスマナーも必須で、ドアの開閉サービスや丁寧な言葉遣い、清潔感のある身だしなみなどが厳しく問われます。

役員のスケジュールに合わせて動くため、勤務時間は不規則になりがちで、待機時間が長くなることもあります。しかし、企業の重要な活動を支えるやりがいのある仕事であり、安定した給与と待遇が期待できる職種です。

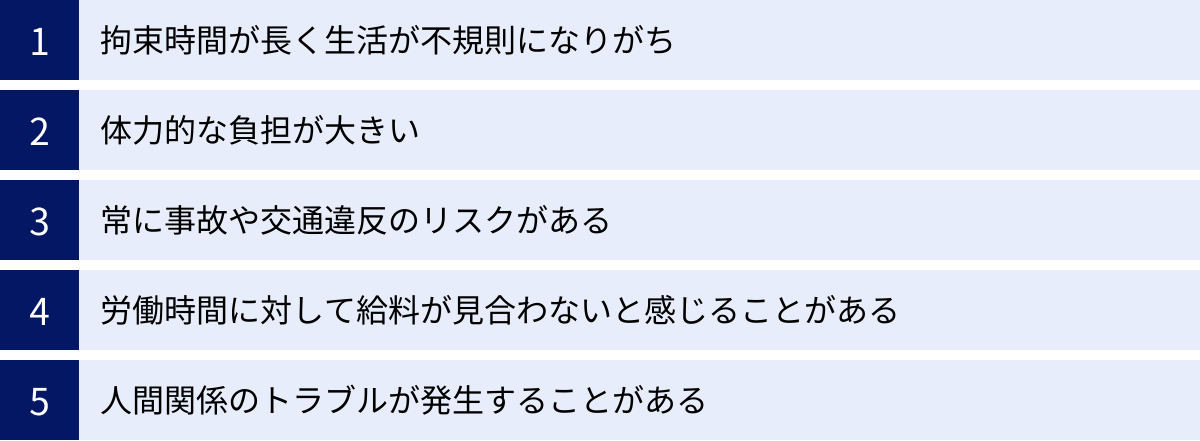

ドライバーの仕事がきついと言われる5つの理由

ドライバーへの転職を考える際に、多くの人が不安に感じるのが「仕事のきつさ」です。華やかなイメージとは裏腹に、厳しい側面があることは事実です。ここでは、ドライバーの仕事がきついと言われる代表的な5つの理由を、具体的な背景とともに深掘りしていきます。これらの現実を理解することは、転職後のミスマッチを防ぐために非常に重要です。

① 拘束時間が長く生活が不規則になりがち

ドライバーの仕事は、拘束時間が長くなりやすく、生活リズムが不規則になりがちな点が、きついと言われる最大の理由の一つです。これは、単に運転時間が長いということだけではありません。

- 早朝・深夜勤務: 物流の世界は24時間動いています。特に、スーパーやコンビニへの食品配送は、開店前の早朝や深夜に行われることがほとんどです。また、長距離トラックドライバーは、夜通し高速道路を走り続けることも日常茶飯事です。そのため、一般的な会社員とは生活時間帯が大きく異なり、家族や友人との時間を合わせにくくなることがあります。

- 待機時間(荷待ち・荷役待ち): ドライバーの労働時間には、運転時間だけでなく「待機時間」も含まれます。これは、配送先や集荷先で、荷物の積み下ろしのために待たされる時間のことです。倉庫の都合や他のトラックとの兼ね合いで、数時間にわたって待機させられるケースも少なくありません。この時間は給与に反映されにくい場合もあり、ドライバーにとって大きなストレスの原因となっています。

- 長距離運行での車中泊: 長距離ドライバーの場合、一度の運行が2泊3日や3泊4日となることもあります。その間の宿泊は、トラックのキャビン(運転席後方の寝台スペース)で取ることが基本です。プライベートな空間は限られ、十分な休息が取りにくい環境は、心身ともに疲労を蓄積させる要因となります。

- 交通渋滞: 事故や工事、天候による交通渋滞は予測が難しく、計画通りに運行できない原因となります。渋滞に巻き込まれると、配送時間に間に合わせるためのプレッシャーがかかり、休憩時間を削らざるを得ない状況も生まれます。

こうした要因が複合的に絡み合い、睡眠不足や疲労の蓄積につながり、健康を損なうリスクを高めてしまいます。

② 体力的な負担が大きい

「運転は座っているだけだから楽だろう」というイメージは大きな誤解です。ドライバーの仕事は、様々な面で体力的な負担が大きい仕事です。

- 荷物の積み下ろし(荷役作業): 特にトラックドライバーや配送ドライバーにとって、荷役作業は避けて通れません。扱う荷物は、段ボール箱に入った雑貨から、数十kgもある飲料ケース、家具、機械部品まで多岐にわたります。フォークリフトやパワーゲートといった補助機械を使う場合もありますが、手積み・手降ろしが基本の職場も多く存在します。これらの作業を1日に何十回と繰り返すため、腰や膝への負担は相当なものです。

- 長時間の運転姿勢: 同じ姿勢で長時間座り続けることは、血行不良を引き起こし、肩こりや腰痛、エコノミークラス症候群のリスクを高めます。適度な休憩とストレッチが推奨されますが、時間に追われる状況では、それもままならないことがあります。

- 不規則な生活による体調管理の難しさ: 前述の通り、不規則な勤務時間は体内時計を狂わせ、質の良い睡眠を妨げます。睡眠不足は、集中力の低下を招くだけでなく、免疫力の低下や生活習慣病のリスク増大にもつながります。食事も外食やコンビニ弁当に偏りがちになり、栄養バランスが崩れやすいという問題もあります。

これらの体力的な負担は、年齢を重ねるごとにより深刻な問題となる可能性があり、自己管理能力が強く求められます。

③ 常に事故や交通違反のリスクがある

ドライバーは、仕事中、常に交通事故や交通違反のリスクと隣り合わせです。これは、精神的に大きなプレッシャーとなります。

- 重大事故への恐怖: ハンドルを握る以上、一瞬の気の緩みや判断ミスが、自分だけでなく他人の命を奪う大事故につながる可能性があります。プロのドライバーとしての責任は非常に重く、そのプレッシャーは計り知れません。

- もらい事故のリスク: どれだけ自分が安全運転を徹底していても、他の車の無理な割り込みや信号無視などによって「もらい事故」に巻き込まれる可能性はゼロではありません。事故が起きれば、たとえ自分に非がなくても、配送の遅延や車両の修理、警察の事情聴取などで多くの時間を費やすことになります。

- 交通違反によるペナルティ: 配送時間に間に合わせたいという焦りから、ついスピードを出しすぎてしまったり、駐車禁止の場所に短時間だけ停めてしまったりすることもあるかもしれません。しかし、交通違反で検挙されれば、罰金だけでなく運転免許の点数も引かれます。点数が累積して免許停止や取り消しになれば、ドライバーとしての仕事を失うことになりかねません。

このようなリスクは、日々の運転において常に意識しなければならず、精神的な疲労につながる大きな要因です。

④ 労働時間に対して給料が見合わないと感じることがある

「ドライバーは高収入」というイメージがある一方で、「長時間働いているのに給料が安い」と感じるドライバーが少なくないのも事実です。このギャップは、給与体系や会社の体質に起因することが多いです。

- みなし残業(固定残業代)の問題: 求人票に「月給35万円(固定残業代〇時間分〇万円を含む)」といった記載がある場合、注意が必要です。これは、一定時間分の残業代が給与に予め含まれている制度ですが、この設定時間を大幅に超える残業が常態化しているにもかかわらず、超過分の残業代が支払われないケースがあります。

- 歩合制の不安定さ: 特にタクシードライバーや一部のトラックドライバーに多い歩合制は、成果が収入に直結する魅力がある反面、景気や荷物の量、時期によって収入が大きく変動するという不安定さも抱えています。閑散期には、長時間働いても思うように売上が伸びず、最低賃金に近い給与になってしまうこともあり得ます。

- 手当の有無: 給与は基本給だけでなく、無事故手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当、資格手当など、各種手当によって大きく変わります。福利厚生が不十分な会社では、基本給が同じでも、手当が充実している会社に比べて総支給額がかなり低くなることがあります。

労働時間に見合った正当な対価が得られていないと感じると、仕事へのモチベーションを維持することは難しくなります。

⑤ 人間関係のトラブルが発生することがある

「運転中は一人だから人間関係が楽」と思われがちですが、実際には様々な場面で人との関わりがあり、トラブルに発展することもあります。

- 荷主や配送先との関係: 配送先で「もっと早く持ってこい」「指定した場所に置け」といった高圧的な態度を取られたり、理不尽な要求をされたりすることがあります。荷物の破損などについて、一方的に責任を押し付けられるケースも聞かれます。

- 社内の人間関係: 運行管理者からの配車指示に不満を感じたり、先輩ドライバーとの間に軋轢が生じたりすることもあります。特に配車の内容は給与に直結するため、「自分だけ割に合わない仕事をさせられている」といった不公平感がトラブルの原因になりやすいです。

- 一般ドライバーや歩行者とのトラブル: 路上では、些細なことがきっかけで他のドライバーと口論になったり、煽り運転の被害に遭ったりすることもあります。会社の看板を背負って運転しているため、トラブルには慎重な対応が求められます。

- 顧客からのクレーム: 宅配ドライバーやタクシードライバーは、直接顧客と接する機会が多いため、「荷物の扱いが雑だ」「道を知らないのか」といったクレームを受けることがあります。これらのクレーム対応も精神的な負担となります。

一人の時間が長いからこそ、たまに発生するこうした人間関係のトラブルが、より大きなストレスに感じられることがあります。

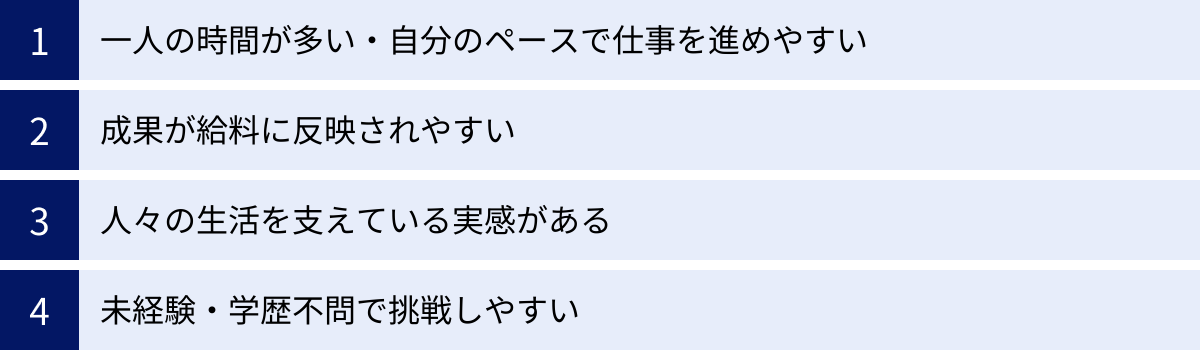

きついだけじゃない!ドライバーとして働く4つのやりがい・魅力

ドライバーの仕事には厳しい側面がある一方で、それを上回るほどのやりがいや魅力も数多く存在します。多くのドライバーが誇りを持って仕事を続けているのは、これらのポジティブな側面があるからです。ここでは、ドライバーとして働くことの代表的な4つのやりがい・魅力についてご紹介します。

① 一人の時間が多い・自分のペースで仕事を進めやすい

ドライバーの仕事における最大の魅力の一つは、業務時間の多くを一人で過ごせることです。オフィスワークのように常に上司や同僚の視線がある環境とは異なり、一度トラックや車に乗ってしまえば、そこは自分だけの空間になります。

- 人間関係のストレスが少ない: 人間関係が苦手な人や、自分のペースで黙々と作業に集中したい人にとって、この環境は非常に快適です。もちろん、点呼や荷物の積み下ろし、配送先でのやり取りなど、人と接する場面はありますが、四六時中誰かと一緒にいるわけではありません。過度な干渉を受けずに仕事を進められるため、対人関係のストレスを最小限に抑えられます。

- 自己裁量で仕事を進められる: ルート配送などを除けば、どの道を通るか、どのタイミングで休憩を取るかなど、ある程度の裁量が本人に任されています。もちろん、時間指定や安全規則は守る必要がありますが、その範囲内であれば、自分の判断で効率的に仕事を進めることが可能です。例えば、ラジオや好きな音楽を聴きながら運転したり、景色の良いパーキングエリアで休憩したりと、自分なりに仕事を楽しむ工夫ができます。この自由度の高さと自己完結できる業務スタイルは、ドライバーならではの大きな魅力です。

② 成果が給料に反映されやすい

ドライバーの給与体系には、歩合制や出来高制が取り入れられていることが多く、自分の頑張りが直接収入に結びつきやすいという特徴があります。これは、仕事へのモチベーションを高く維持する上で非常に重要な要素です。

- 頑張った分だけ稼げる: 例えば、長距離トラックドライバーであれば、走行距離や運んだ荷物の種類・量によって給与が変動します。効率良く多くの仕事をこなせば、その分だけ給与は上がっていきます。タクシードライバーも同様で、お客様を多く乗せれば乗せるほど収入は増えます。年齢や学歴、社歴に関係なく、実力と努力次第で高収入を目指せる点は、大きな夢があると言えるでしょう。

- 評価が明確: 成果が数字(走行距離、売上、配送件数など)で明確に表れるため、評価が非常に分かりやすいです。オフィスワークにありがちな「頑張っているのに上司に評価されない」といった不満を感じにくいのもメリットです。自分の仕事の結果が給与明細という具体的な形で返ってくるため、達成感を得やすく、次の仕事への意欲にもつながります。

もちろん、この成果主義は収入の不安定さという側面も持ち合わせますが、自分の力で道を切り拓きたいと考える人にとっては、非常にやりがいのあるシステムです。

③ 人々の生活を支えている実感がある

ドライバーは、社会を支えるエッセンシャルワーカーです。自分の仕事が、人々の生活や経済活動に直接的に貢献しているという実感は、何物にも代えがたい大きなやりがいです。

- 社会インフラとしての役割: スーパーやコンビニに商品が並んでいるのも、工場が生産を続けられるのも、ネットで注文した品物が届くのも、すべてドライバーによる「輸送」があるからです。物流が止まれば、社会は瞬く間に混乱に陥ります。自分たちが社会の血液として、モノの流れを止めずに動かしているという自負は、日々の仕事の大きな支えになります。

- 「ありがとう」の言葉: 配送先のお客様から「いつもありがとう」「助かります」といった感謝の言葉を直接かけてもらえる機会も少なくありません。特に、個人宅への配送やタクシーの乗客とのやり取りでは、こうした温かいコミュニケーションが生まれることがあります。自分の仕事が誰かの役に立っていると直接感じられる瞬間は、疲れを忘れさせてくれるほどの喜びをもたらします。

- 災害時などの活躍: 地震や台風などの災害が発生した際には、ドライバーは緊急物資を被災地へ届けるという重要な使命を担います。困難な状況の中で、人々の命をつなぐための物資を輸送する仕事は、強い使命感と誇りを感じられるものです。

このように、自分の仕事の社会的意義を強く感じられる点は、ドライバーという職業の尊い魅力と言えるでしょう。

④ 未経験・学歴不問で挑戦しやすい

ドライバー業界は、慢性的な人手不足という背景もあり、未経験者や異業種からの転職者に対して門戸が広く開かれています。学歴や職歴を問わない求人が多いのも大きな特徴です。

- 必要なのは運転免許: 基本的に、仕事に必要な種類の運転免許さえあれば、誰でもチャレンジすることが可能です。多くの運送会社では、未経験者向けの研修制度が充実しており、入社後に先輩ドライバーが同乗して、運転技術や仕事の流れを丁寧に教えてくれます。

- 資格取得支援制度: 中型免許や大型免許、フォークリフトなど、業務に必要な資格の取得費用を会社が負担してくれる「資格取得支援制度」を設けている企業も多いです。そのため、普通免許しか持っていなくても、働きながらステップアップしていくことが可能です。

- 多様な人材の活躍: 前職が営業職、販売職、製造業、飲食業など、様々な経歴を持つ人がドライバーとして活躍しています。40代や50代からセカンドキャリアとしてドライバーを選ぶ人も少なくありません。年齢やこれまでの経験に関わらず、やる気次第で新しいキャリアをスタートできる環境が整っています。

新しい業界で再出発したい、手に職をつけたいと考えている人にとって、ドライバーは非常に魅力的な選択肢の一つです。

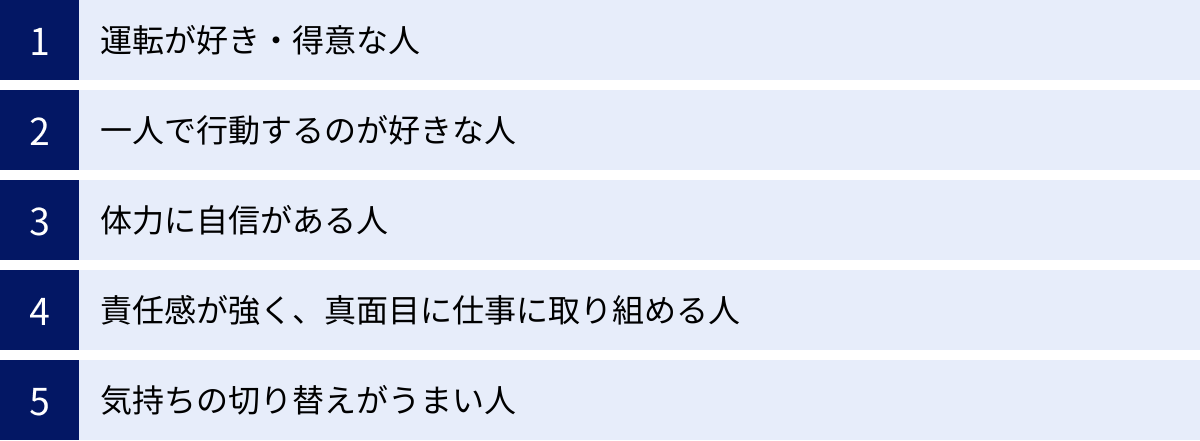

ドライバーの仕事に向いている人の特徴

ドライバーの仕事は、その特殊な業務内容から、向き不向きが比較的はっきりしている職種です。転職を成功させ、長く働き続けるためには、自分の性格や特性がドライバーの仕事に適しているかを見極めることが重要です。ここでは、ドライバーの仕事に向いている人の5つの特徴を解説します。

運転が好き・得意な人

これは最も基本的かつ重要な適性です。ドライバーの仕事は、1日の大半を運転に費やします。そのため、車の運転そのものを苦痛に感じない、むしろ好きであるということが大前提となります。

- 長時間の運転が苦にならない: 通勤や休日のドライブとは異なり、仕事としての運転は毎日何時間も続きます。渋滞にはまったり、悪天候の中を走ったりすることもあります。それでも「運転すること自体は嫌いじゃない」と思える人でなければ、日々の業務が大きなストレスになってしまいます。

- 運転技術に自信がある: 安全運転はプロとして当然の義務ですが、それに加えて、車両感覚に優れていたり、狭い道でもスムーズに通行できたりといった基本的な運転スキルが高い人は、仕事への順応も早いでしょう。特に大型トラックやバスの運転手を目指す場合は、高い運転技術が求められます。

- 車や機械いじりが好き: 必須ではありませんが、自分が運転するトラックや車に愛着を持ち、日常的な点検や簡単なメンテナンスに関心を持てる人は、より仕事を楽しめる傾向があります。車両の異変にいち早く気づくことにもつながり、安全確保の面でもプラスに働きます。

一人で行動するのが好きな人

ドライバーの仕事は、運転中は基本的に一人です。この「孤独」な環境を楽しめるかどうかが、向き不向きを大きく左右します。

- 孤独耐性が高い: 常に誰かと話していないと落ち着かない、チームで協力して何かを成し遂げたい、というタイプの人には、ドライバーの仕事は寂しく感じられるかもしれません。逆に、他人に干渉されず、自分のペースで黙々と物事を進めるのが好きな人にとっては、非常に快適な環境です。

- 自己管理能力が高い: 一人でいる時間が長いということは、全ての行動を自分で律する必要があるということです。休憩のタイミング、食事、体調管理、時間の使い方など、上司の目が届かない場所でも、自分自身でしっかりと計画を立てて実行できる自己管理能力が不可欠です。サボろうと思えばサボれてしまう環境だからこそ、プロとしての自覚が問われます。

体力に自信がある人

前述の通り、ドライバーの仕事は見た目以上に体力を消耗します。特に、荷役作業を伴う職種では、体力は必須の要素です。

- 荷役作業への耐性: トラックドライバーや配送ドライバーの場合、重い荷物の積み下ろしが日常的に発生します。腰や膝への負担も大きいため、基本的な筋力や体力がなければ、体を壊してしまう原因になります。

- 不規則な生活への適応力: 早朝・深夜勤務や長距離運行による車中泊など、不規則な生活リズムに対応できる体力も重要です。睡眠時間が不十分でも、集中力を切らさずに安全運転を続けられるタフさが求められます。

- 健康管理への意識: 自分の体が資本であるということを理解し、日頃から食事や睡眠、適度な運動など、健康維持に気を配れることも大切な資質です。

責任感が強く、真面目に仕事に取り組める人

ドライバーの仕事は、自由度が高い反面、非常に大きな責任を伴います。真面目で誠実な人柄が、信頼されるドライバーになるための鍵です。

- 時間やルールを厳守できる: 物流の世界では、時間の正確さが命です。指定された時間に荷物を届け、約束を守ることは、顧客からの信頼の基本です。また、交通法規や社内の安全ルールを遵守する意識は、事故を防ぐ上で絶対に欠かせません。

- 荷物を大切に扱える: 預かった荷物は、お客様の大切な財産です。一つひとつを丁寧に扱い、破損させずに目的地まで届けるという責任感が必要です。雑な作業をする人は、プロのドライバーとして失格です。

- 安全への高い意識: 「だろう運転」ではなく「かもしれない運転」を常に実践し、どんな状況でも安全を最優先できる判断力が求められます。自分の命だけでなく、他人の命も預かっているという自覚を持ってハンドルを握れる人でなければなりません。

気持ちの切り替えがうまい人

日々の業務では、予期せぬトラブルやストレスのかかる場面に遭遇することも少なくありません。そんな時に、うまく気持ちを切り替えられる能力は、精神的な健康を保つ上で非常に重要です。

- ストレス耐性がある: 交通渋滞でイライラしたり、配送先で理不尽なことを言われたり、顧客からクレームを受けたりすることは日常茶飯事です。そうした出来事をいつまでも引きずらず、「仕方ない」「次に行こう」と前向きに考えられる人は、この仕事に向いています。

- 臨機応変な対応力: 事故による通行止めや急な配送先の変更など、計画通りに進まないことも多々あります。パニックにならず、落ち着いて状況を判断し、運行管理者と連絡を取りながら最適な代替案を見つけ出すといった、臨機応応な対応力が求められます。

- ポジティブな思考: 一人でいる時間が長いと、ついネガティブなことを考えがちになります。運転中に美しい景色を楽しんだり、お客様からの感謝の言葉を励みにしたりと、仕事の中に楽しみを見つけられるポジティブさも、長く働き続けるための秘訣です。

これらの特徴に全て当てはまる必要はありませんが、多く当てはまる人ほど、ドライバーという仕事で活躍できる可能性が高いと言えるでしょう。

ドライバーの平均年収と給料を上げる方法

ドライバーへの転職を考える上で、収入面は最も気になるポイントの一つです。ここでは、公的な統計データを基にした職種別の平均年収の目安と、ドライバーとしてさらに収入を上げていくための具体的な方法について解説します。

職種別の平均年収の目安

ドライバーの年収は、運転する車両の大きさ、走行距離、所属する企業の規模や給与体系によって大きく異なります。厚生労働省が発表している「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、主なドライバー職種の平均年収(※)は以下のようになっています。

(※年収は「きまって支給する現金給与額」×12ヶ月+「年間賞与その他特別給与額」で算出)

| 職種 | 平均年収(目安) |

|---|---|

| 営業用大型貨物自動車運転者 | 約498万円 |

| 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 約451万円 |

| 営業用バス運転者(路線バス、観光バスなど) | 約440万円 |

| 個人客用乗用自動車運転者(タクシーなど) | 約390万円 |

参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」

この統計から、車両が大きく、専門性が高くなるほど年収も高くなる傾向にあることがわかります。特に、長距離輸送などを担う大型トラックドライバーは、他の職種に比べて給与水準が高いです。タクシードライバーの年収が比較的低く見えますが、これは完全歩合制のドライバーが多く、個人の働き方によって収入に大きな差が出ることが一因と考えられます。都市部で売上の高いドライバーの中には、年収600万円以上を稼ぐ人も少なくありません。

あくまでこれは全国平均のデータであり、地域や企業によって差があることを念頭に置く必要があります。

ドライバーとして年収を上げる3つの方法

現在の給与に満足していない場合や、将来的に高収入を目指したい場合、ドライバーとして年収を上げるためにはいくつかの具体的な方法があります。

資格を取得する

関連資格を取得することは、年収を上げるための最も確実で直接的な方法の一つです。資格を持っていることで、より専門性の高い業務を担当できたり、会社から資格手当が支給されたりします。

- 上位免許の取得: 現在普通免許しか持っていないのであれば、準中型、中型、大型免許の取得を目指しましょう。特に大型免許を取得すれば、運転できる車両の幅が広がり、給与水準の高い長距離輸送や大口輸送の仕事に就くチャンスが生まれます。多くの会社では、免許の種類に応じて手当が上乗せされます。

- けん引免許: トレーラーを運転するために必要な免許です。コンテナ輸送など、一度に大量の荷物を運ぶ業務に不可欠で、ドライバーの中でも特に高収入が期待できる分野です。

- 危険物取扱者: ガソリンや灯油、高圧ガスといった危険物を輸送するタンクローリーの運転に必須の国家資格です。専門性が高く、なり手が少ないため、好待遇の求人が多く見られます。

- フォークリフト運転技能者: 荷物の積み下ろしを効率的に行うために役立つ資格です。自分で荷役作業ができると仕事の幅が広がり、採用で有利になるだけでなく、手当がつく会社もあります。

これらの資格取得を支援してくれる制度がある会社を選べば、費用負担を抑えながらキャリアアップと収入アップを同時に目指せます。

経験を積んで専門性を高める

同じドライバーでも、特定の分野に特化した経験とスキルを身につけることで、市場価値を高めることができます。

- 特定の積荷の輸送スキル: 例えば、温度管理が厳格な冷凍・冷蔵食品、衝撃に弱い精密機器や美術品、大型の建設機械など、特殊な注意を要する荷物の輸送経験は高く評価されます。これらの輸送には専門的な知識と技術が必要であり、その分、給与も高く設定される傾向にあります。

- 特定の業界知識: 医薬品の輸送や、特定の工場間のルート配送など、特定の業界に深く関わることで、その業界ならではの知識やノウハウが身につきます。こうした専門性は、他のドライバーとの差別化につながり、より良い条件での転職や、顧客からの信頼獲得に役立ちます。

まずは現在の職場で経験を積み、自分の得意分野や興味のある分野を見つけて、その道のプロフェッショナルを目指すことが収入アップへの近道です。

給与水準の高い会社に転職する

ある程度の経験を積んだ後は、より待遇の良い、給与水準の高い会社へ転職することも有効な選択肢です。

- 大手企業や元請け企業を狙う: 一般的に、中小企業よりも大手企業の方が、給与体系や福利厚生が安定・充実している傾向があります。また、物流業界では、荷主から直接仕事を受ける「元請け」の会社の方が、下請け、孫請けの会社よりも利益率が高く、ドライバーへの還元も大きいことが多いです。

- 成長分野の企業を選ぶ: EC関連の物流を専門に扱う企業や、特定のニッチな分野(医薬品輸送、重量物輸送など)で高いシェアを持つ企業は、業績が好調で、給与水準も高い可能性があります。業界の動向をリサーチし、将来性のある企業を見極めることが重要です。

- 給与体系をしっかり比較する: 転職活動の際には、月給の額面だけでなく、賞与の有無や支給実績、各種手当(無事故、残業、家族、住宅など)の内容、昇給制度などを総合的に比較検討しましょう。一見給与が高く見えても、手当が全くなく、結果的に年収が低くなるケースもあるため、注意が必要です。

現在の会社で昇給が見込めない場合は、自分のスキルと経験を武器に、より良い条件を提示してくれる会社へ移ることで、大幅な年収アップを実現できる可能性があります。

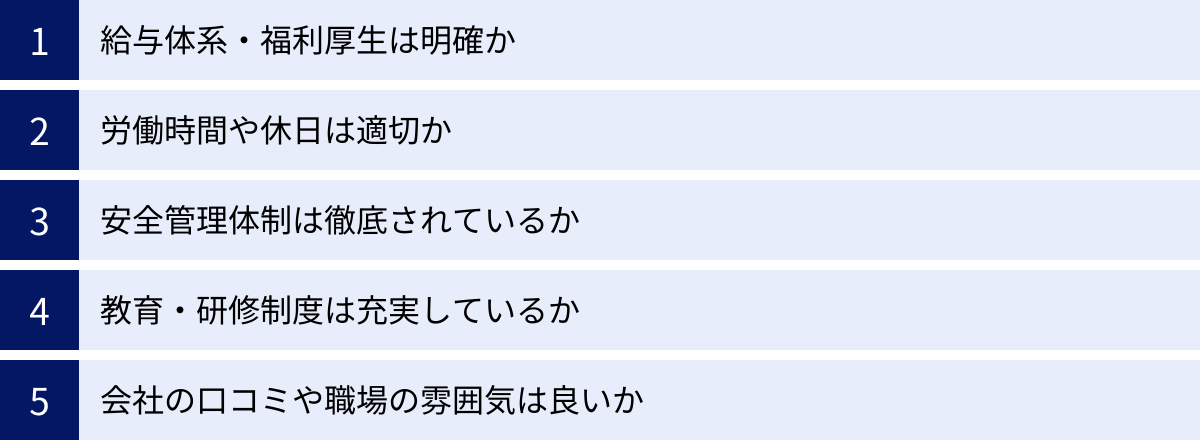

ドライバー転職で後悔しない!優良な会社の選び方5つのポイント

ドライバーへの転職を成功させる上で、職種選びと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「会社選び」です。労働環境の悪い、いわゆる「ブラック企業」に入社してしまうと、心身をすり減らし、せっかくの転職が後悔に終わってしまいます。ここでは、優良な会社を見極めるための5つの重要なチェックポイントを解説します。

① 給与体系・福利厚生は明確か

給与や福利厚生は、働く上でのモチベーションと生活の安定に直結します。求人票や面接で、これらの情報が曖昧でなく、明確にされているかを確認することが第一歩です。

- 給与の内訳を確認する: 「月給30万円~」といった表記だけでなく、その内訳を詳しく確認しましょう。基本給はいくらか、固定残業代(みなし残業代)は含まれているか、含まれている場合は何時間分でいくらなのかは必ずチェックすべき項目です。固定残業時間を超えた分の残業代がきちんと支払われるかも確認が必要です。

- 手当の種類と金額: 無事故手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当、資格手当、長距離手当など、どのような手当が支給されるのか、具体的な金額や条件を確認します。手当が充実している会社は、従業員の働きや生活を大切に考えている証拠とも言えます。

- 賞与(ボーナス)と昇給の実績: 賞与の有無だけでなく、「年2回(昨年度実績3ヶ月分)」のように具体的な支給実績が明記されているかを確認しましょう。昇給制度についても、どのような評価基準で、どのくらい昇給する可能性があるのかを質問してみると良いでしょう。

- 社会保険の完備: 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の社会保険完備は、企業として最低限の義務です。これが明記されていない会社は論外です。

② 労働時間や休日は適切か

ドライバーの健康と安全を守る上で、労働時間と休日の管理は極めて重要です。法律や基準を遵守し、従業員に無理をさせない体制が整っているかを見極めましょう。

- 「改善基準告示」の遵守: トラック、バス、タクシーなどのドライバーには、厚生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」という、拘束時間の上限や休息期間の最低ラインなどを定めたルールがあります。面接などで「改善基準告示を遵守していますか?」と直接質問し、会社としてこれを守る意識があるかを確認しましょう。

- 年間休日数と休日の種類: 年間休日数は最低でも105日以上が一つの目安です。また、「週休2日制(月1回土曜出勤あり)」など、休日のパターンが具体的かを確認します。「シフト制」の場合は、希望休がどの程度通るのかも聞いておくと良いでしょう。

- 有給休暇の取得率: 法律で取得が義務付けられている有給休暇ですが、実際には「忙しくて取れない」「取得しづらい雰囲気がある」といった会社も存在します。面接時に、社員の平均的な有給取得日数や取得率を尋ねてみることで、会社の体質を推し測ることができます。

③ 安全管理体制は徹底されているか

ドライバーの命を守る安全への投資を惜しまない会社は、従業員を大切にする優良企業である可能性が高いです。

- 安全設備の導入状況: ドライブレコーダーやデジタルタコグラフ(デジタコ)、バックアイカメラ、衝突被害軽減ブレーキといった安全支援装置が、会社の車両に標準装備されているかを確認しましょう。これらの設備は、事故防止だけでなく、万が一事故が起きた際にドライバーを守る証拠にもなります。

- 車両の整備・管理体制: トラックやバスは定期的なメンテナンスが不可欠です。自社の整備工場を持っているか、信頼できる整備工場に定期的に点検を依頼しているかなど、車両管理がきちんと行われているかを確認します。洗車機が設置されているかなども、車両を大切にする姿勢の表れです。

- 安全教育の実施: 定期的な安全講習会や、ヒヤリハット事例の共有会、事故事例の研究会など、ドライバーの安全意識を高めるための教育が実施されているかは非常に重要なポイントです。安全に対する会社の真剣な姿勢がうかがえます。

④ 教育・研修制度は充実しているか

特に未経験からドライバーに挑戦する場合、入社後の教育・研修制度が整っているかどうかは、スムーズに仕事を始めるための鍵となります。

- 同乗研修の期間と内容: 未経験者に対して、どれくらいの期間、先輩ドライバーが横に乗って指導してくれるのか(同乗研修)を確認しましょう。期間は会社によって様々ですが、少なくとも2週間~1ヶ月程度、長いところでは3ヶ月ほどの研修期間を設けている会社もあります。研修期間が極端に短い会社は、いきなり一人で現場に出される可能性があり、注意が必要です。

- 資格取得支援制度の有無: 中型・大型免許やフォークリフト、危険物取扱者など、業務に必要な資格の取得費用を会社が負担してくれる制度があるかを確認します。これは、従業員のスキルアップを積極的に応援する会社である証です。

- 定期的なスキルアップ研修: 入社時だけでなく、定期的に運転技術や顧客対応、安全に関する研修が行われている会社は、ドライバーの成長を長期的にサポートする意識が高いと言えます。

⑤ 会社の口コミや職場の雰囲気は良いか

求人票や面接だけでは分からない、リアルな情報を得ることも大切です。

- 転職サイトの口コミを参考にする: 転職情報サイトなどに掲載されている、現役社員や元社員による口コミは、会社の内部事情を知る上で貴重な情報源です。給与、労働時間、人間関係、社風などについて、良い点・悪い点の両方を確認しましょう。ただし、個人的な恨みなど偏った意見もあるため、複数の口コミを読んで総合的に判断することが大切です。

- 面接時の雰囲気: 面接は会社を見極める絶好の機会です。面接官の態度や言葉遣いは丁寧か、こちらの質問に誠実に答えてくれるかなどをチェックします。可能であれば、実際に働くことになる営業所や車庫を見学させてもらい、ドライバーたちの表情や職場の整理整頓の状況などを自分の目で確かめるのが理想です。活気があり、従業員同士の挨拶が交わされている職場は、雰囲気が良い可能性が高いです。

- 従業員の定着率: 「社員の定着率が高い」ことをアピールしている会社は、働きやすい環境である可能性が高いです。面接で「勤続年数の長い方はどのくらいいらっしゃいますか?」などと尋ねてみるのも一つの手です。

これらの5つのポイントを総合的にチェックし、自分が納得できる会社を選ぶことが、後悔のないドライバー転職につながります。

未経験からドライバーへの転職は可能?

「ドライバーの経験が全くないけれど、転職できるだろうか」「年齢的に厳しいのではないか」「女性でも活躍できる仕事なのだろうか」といった不安を持つ方は多いでしょう。結論から言うと、未経験からドライバーへの転職は十分に可能であり、年齢や性別に関わらず多くの人が活躍しています。

未経験者歓迎の求人が多い理由

ドライバー業界が未経験者を積極的に採用しているのには、いくつかの明確な理由があります。

- 深刻な人手不足: ドライバー業界は、全産業の中でも特に人手不足と高齢化が深刻な課題となっています。EC市場の拡大などで仕事の需要は増え続けているにもかかわらず、働き手が追いついていないのが現状です。そのため、多くの運送会社が経験の有無を問わず、門戸を広げて人材を確保しようとしています。

- 充実した研修制度: 人材を育てる文化が根付いている企業が多いのも特徴です。多くの会社では、未経験者向けに独自の研修プログラムを用意しています。座学で交通法規や安全知識を学んだ後、先輩ドライバーが助手席に乗って運転技術や配送ルート、顧客対応などを一から丁寧に指導する「同乗研修」が一般的です。この研修制度があるため、経験がなくても安心して仕事をスタートできます。

- 会社のカラーに染めやすい: 経験者には前職でのやり方や癖がついていることがありますが、未経験者はまっさらな状態です。そのため、会社の理念や仕事の進め方を素直に吸収しやすく、自社のドライバーとして育てやすいというメリットが企業側にあります。

このように、業界の事情と企業の育成体制が整っていることから、ドライバーは未経験からでも挑戦しやすい職種と言えます。必要なのは、運転免許と「プロのドライバーになる」という意欲です。

40代・50代からでも挑戦できるか

40代・50代からの転職は、他の職種では難しいケースもありますが、ドライバー業界では全く珍しいことではありません。むしろ、セカンドキャリアとしてドライバーを選ぶ中高年層は非常に多いです。

- 年齢不問の求人が豊富: 人手不足を背景に、求人では年齢を不問としているケースが多数見られます。企業側も、若さよりも社会人経験の豊富さや、真面目さ、責任感といった人柄を重視する傾向があります。

- 人生経験が強みになる: 40代・50代の方は、これまでの社会人経験で培ったコミュニケーション能力や、トラブルへの対応力、責任感を持っています。こうしたヒューマンスキルは、顧客対応や安全管理といったドライバーの業務に大いに活かすことができます。

- 体力と健康が重要: ただし、中高年から挑戦する場合、体力的な負担に耐えられるかどうかが一つの壁になります。特に荷役作業の多い仕事では、健康であることが絶対条件です。日頃から健康管理に気を配り、面接では健康面での不安がないことをアピールすることが大切です。体力に自信がない場合は、荷役作業の少ないタンクローリーや、比較的に軽い荷物を扱うルート配送、タクシードライバーなどを選ぶと良いでしょう。

人生100年時代において、40代・50代はまだまだ現役です。新たなキャリアとしてドライバーに挑戦する道は、十分に開かれています。

女性でも活躍できるか

「ドライバーは男性の仕事」というイメージは過去のものです。現在、国土交通省などが中心となって「トラガール促進プロジェクト」を進めるなど、業界全体で女性ドライバーの活躍を後押ししています。

- 女性ならではの強み: 女性ドライバーは、丁寧な運転やきめ細やかな顧客対応、荷物の丁寧な扱いなどが得意な方が多く、荷主や配送先から高い評価を得ています。こうした強みは、会社のイメージアップにもつながります。

- 働きやすい環境の整備: 女性が働きやすい環境を整える企業が増えています。例えば、更衣室やパウダールーム、女性専用のトイレや休憩室を設置したり、育児や介護と両立しやすいように日勤のみの勤務形態や時短勤務制度を導入したりする動きが広がっています。

- 体力負担の少ない仕事も多い: トラック業界というと力仕事のイメージが強いですが、近年はパワーゲート(荷台昇降機)やカゴ台車、フォークリフトの活用が進み、体力的な負担は軽減されつつあります。また、運転がメインの長距離ドライバーや、軽い荷物を中心に扱う軽貨物配送、役員運転手、タクシードライバーなど、女性でも無理なく続けられる仕事はたくさんあります。

実際に、トラックやバス、タクシーなど、様々な現場で活躍する女性ドライバーは年々増加しています。転職活動の際には、女性の採用実績や、働きやすい環境が整備されているかを積極的に確認してみましょう。

ドライバー転職に必要な資格と役立つ資格

ドライバーとして働くためには、運転する車両に応じた運転免許が必須です。さらに、特定の資格を持っていると、仕事の幅が広がり、給与アップやキャリアアップにもつながります。ここでは、必須となる免許と、あると有利になる資格について詳しく解説します。

必須となる運転免許の種類

まずは、仕事に直結する運転免許の種類と、それぞれ運転できる車両の違いを理解しましょう。

| 免許の種類 | 運転できる車両の条件 | 主な仕事内容 |

|---|---|---|

| 普通自動車第一種免許 | 車両総重量3.5t未満 / 最大積載量2.0t未満 | 軽貨物配送、営業車、一部の小型トラック |

| 普通自動車第二種免許 | 上記に加え、旅客運送が可能 | タクシードライバー、役員運転手、代行運転 |

| 準中型自動車免許 | 車両総重量7.5t未満 / 最大積載量4.5t未満 | 2t・3tトラック(コンビニ配送など) |

| 中型自動車免許 | 車両総重量11t未満 / 最大積載量6.5t未満 | 4tトラック(中距離輸送の主力) |

| 大型自動車免許 | 車両総重量11t以上 / 最大積載量6.5t以上 | 10tトラック、ダンプカーなど |

普通自動車免許(第一種・第二種)

- 第一種免許: 多くの人が最初に取得する最も基本的な免許です。この免許で、個人宅への宅配で使われる軽バンや、一部の1tトラックなどを運転できます。未経験からドライバーを目指す場合、まずはこの免許で始められる仕事を探すのが一般的です。

- 第二種免許: タクシーやハイヤー、運転代行など、乗客を乗せて運賃をもらう「旅客自動車運送事業」を行うために必須の免許です。お客様の命を預かるため、第一種免許よりも高度な運転技術と知識が求められます。取得するには、第一種免許を取得してから3年以上経過している必要があります。

準中型・中型・大型自動車免許

トラックドライバーとして本格的にキャリアを築くなら、これらの上位免許の取得が不可欠です。

- 準中型免許: 2017年に新設された免許区分で、コンビニのルート配送でよく使われる2tトラック(ショート)や、引越しで使われる2tトラック(ロング)などを運転できます。普通免許と中型免許の中間に位置し、高校卒業後すぐに取得できるため、若手ドライバーの確保を目的としています。

- 中型免許: 日本の物流で最も多く使われている4tトラックを運転するための免許です。この免許があれば、担当できる仕事の幅が一気に広がります。取得するには、20歳以上で普通免許等を取得してから2年以上の運転経歴が必要です。

- 大型免許: 10t以上の大型トラックやダンプカー、ミキサー車などを運転できます。長距離輸送や大量輸送の主役であり、ドライバーの中でも特に高い給与水準が期待できる職種です。取得するには、21歳以上で普通免許等を取得してから3年以上の運転経歴が必要です。

あると有利になる資格

必須の運転免許に加えて、以下の資格を持っていると、採用で有利になったり、資格手当で給与が上がったりと、多くのメリットがあります。

フォークリフト運転者

正式には「フォークリフト運転技能講習修了証」と言います。倉庫や工場、配送センターなどで、パレットに乗せられた荷物をトラックに積み込んだり、降ろしたりする際に使用するフォークリフトを操作するための資格です。ドライバー自身がフォークリフトを操作できると、荷役作業がスムーズに進むため、多くの運送会社で重宝されます。求人の応募条件に含めている企業も多く、持っていると仕事の選択肢が大きく広がります。比較的短期間(数日)で取得できるため、ぜひ取得しておきたい資格の一つです。

けん引免許

運転席のあるトラクター(ヘッド)と、荷台部分のトレーラーを連結した、いわゆる「トレーラー」を運転するために必要な免許です。海上コンテナや自動車、大量の工業製品など、大型で重い荷物を一度に輸送できます。運転技術が難しく、高いスキルが求められるため、ドライバーの中でも特に高収入を得やすい職種です。大型免許と合わせて取得することで、最強のトラックドライバーを目指せます。

危険物取扱者

ガソリン、灯油、軽油、高圧ガス、化学薬品など、消防法で定められた「危険物」を輸送するタンクローリーなどを運転・管理するために必要な国家資格です。乙種第4類(乙4)がガソリンや灯油などを扱えるため、最も需要が高いです。専門性が高く、なり手が限られるため、安定した需要と高い給与が期待できます。

運行管理者

ドライバーとして現場経験を積んだ後のキャリアアップとして非常に有力な国家資格です。運行管理者は、営業所ごとに一定数配置することが義務付けられており、ドライバーの乗務割(配車)の作成、休憩・睡眠施設の管理、乗務記録の管理、安全指導など、運送事業の安全を確保するための中心的な役割を担います。ドライバーから管理職へのステップアップを目指すなら、ぜひ取得しておきたい資格です。

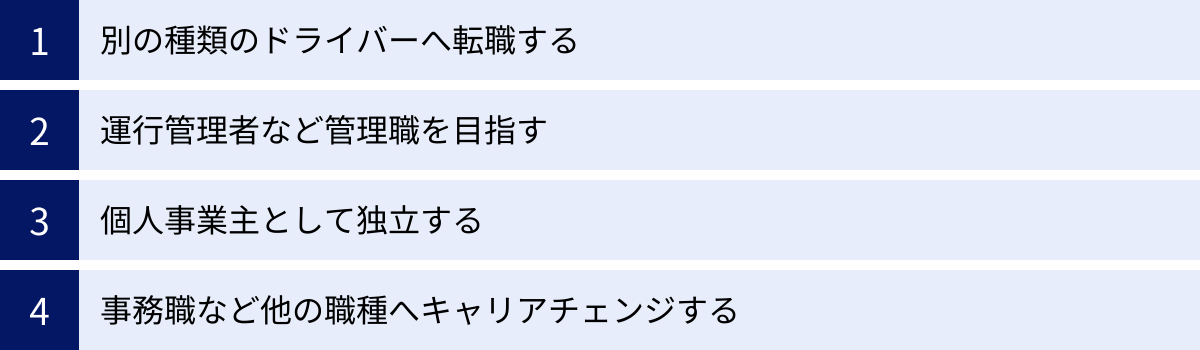

ドライバーの主なキャリアパス

ドライバーとして働き始めた後、どのようなキャリアを歩んでいけるのか、将来像を描くことは重要です。ドライバーのキャリアパスは一つではなく、本人の希望や適性に応じて多様な道が開かれています。

別の種類のドライバーへ転職する

一つの分野で経験を積んだ後、スキルアップや待遇改善、あるいは働き方の変更を目指して、別の種類のドライバーへキャリアチェンジする道があります。これは、ドライバーとしての専門性を高めながらキャリアを継続する、最も一般的なキャリアパスです。

- 小型から大型へ: 軽貨物や2tトラックのドライバーからスタートし、中型免許、大型免許を取得して4t、10tトラックのドライバーへステップアップする王道のキャリアです。車両が大きくなるにつれて、一般的に給与水準も上がります。

- トラックからバス・タクシーへ: モノを運ぶ仕事から、人を運ぶ仕事へ転身する道です。第二種免許の取得が必要になりますが、接客やコミュニケーションが好きなら、バス運転手やタクシードライバーも良い選択肢です。

- 特殊車両のドライバーへ: けん引免許を取得してトレーラーの運転手になったり、危険物取扱者の資格を取ってタンクローリーの運転手になったりと、専門性の高い資格を活かして、よりニッチで好待遇な分野へ進むことも可能です。

このように、ドライバー職の中でも様々な選択肢があり、経験や資格を積み重ねることで、自分に合った働き方を追求できます。

運行管理者など管理職を目指す

現場でのドライバー経験を十分に積んだ後、その知識と経験を活かして、後進の指導や事業所の運営を担う管理職へとキャリアアップする道です。

- 運行管理者: ドライバーのキャリアパスとして最も代表的な管理職です。国家資格である「運行管理者」を取得し、営業所の安全運行の責任者となります。ドライバーの労務管理(勤務時間や休日)、配車計画の作成、安全教育の実施、事故対応など、業務は多岐にわたります。現場を知っているからこそできる、ドライバーに寄り添った管理が期待されます。

- 営業所長・管理職: 運行管理者として実績を積んだ後は、営業所全体の運営を任される所長や、さらに上のエリアマネージャーといった管理職を目指すことも可能です。会社の経営にも関わる、やりがいの大きなポジションです。

- 整備管理者: 車や機械いじりが好きな人であれば、車両の点検・整備計画を立て、安全な状態を維持する「整備管理者」という道もあります。

これらの管理職は、ドライバーを裏方で支える重要な役割であり、安定した収入と長期的なキャリア形成が期待できます。

個人事業主として独立する

会社に雇用されるのではなく、自分自身で事業を営む「独立開業」も一つの選択肢です。

- 軽貨物運送での独立: 最も手軽に始められるのが、軽自動車(軽バン)を一台用意して「軽貨物運送事業」として開業するケースです。大手宅配会社などと業務委託契約を結び、その会社の荷物を配達します。働いた分だけ収入になる完全出来高制なので、頑張り次第で高収入を得られる可能性があります。

- トラックを購入して独立: 自身でトラックを購入し、運送会社から仕事を請け負う「一人親方」として独立する方法もあります。より大きな仕事を受けられる可能性がありますが、車両の購入・維持費や保険料など、大きな初期投資とランニングコストがかかります。

独立は、自分の裁量で自由に働けるという大きな魅力がある一方で、仕事の確保、経費の管理、確定申告など、すべてを自分で行う必要があります。成功も失敗もすべて自己責任となるため、経営者としての覚悟と知識が求められる厳しい道でもあります。

事務職など他の職種へキャリアチェンジする

ドライバーとしての経験は、物流業界内の他の職種でも大いに活かすことができます。年齢や体力的な問題でドライバーを続けるのが難しくなった場合でも、業界内でキャリアを継続することが可能です。

- 配車担当: ドライバーの経験を活かし、どのドライバーにどの仕事を割り振るかを決める配車業務に就く道です。効率的な配送ルートや、各ドライバーの能力・適性を把握している必要があるため、現場経験が非常に役立ちます。

- 倉庫管理: 物流センターや倉庫で、商品の入出庫管理、在庫管理、ピッキング作業の指示などを行う仕事です。荷物の特性や積み方のノウハウを知っているドライバー経験者は、即戦力として期待されます。

- 営業職: 物流会社の営業として、新たな荷主を開拓したり、既存顧客との関係を構築したりする仕事です。現場の状況やドライバーの気持ちが分かるため、顧客に対して説得力のある提案ができます。

このように、ドライバーのキャリアは多岐にわたります。将来どのような働き方をしたいかを考えながら、日々の業務に取り組むことが大切です。

ドライバー転職に関するよくある質問

これからドライバーへの転職を目指す方が抱きやすい、具体的な疑問についてお答えします。

1日の仕事の基本的な流れは?

職種によって異なりますが、ここでは例として、未経験者にも人気の「スーパーへのルート配送(短距離・日勤)」の1日の流れをご紹介します。

- AM 5:00 出勤・点呼: 営業所に出勤。運行管理者による点呼を受け、アルコールチェック、健康状態の確認、その日の指示を受けます。

- AM 5:15 車両点検: 自分が乗るトラックのタイヤ、ライト、エンジンオイルなどを点検し、安全に走行できるかを確認します。

- AM 5:30 センターで積込み: 物流センターへ移動し、配送伝票を見ながら、その日に配送する商品をトラックに積み込みます。カゴ台車やフォークリフトを使うことが多いです。

- AM 7:00 配送開始(1便目): 決められたルートに従って、1店舗目へ出発。交通状況に注意しながら安全運転を心がけます。

- AM 8:00~11:00 店舗への納品: 担当するスーパーを数店舗回ります。店舗に到着したら、指定の場所に商品を降ろし、空になったカゴ台車などを回収します。納品時に店員さんと挨拶を交わすこともあります。

- AM 11:30 センターへ戻る・休憩: 1便目の配送を終え、センターへ戻ります。ここで1時間の昼食休憩を取ります。

- PM 1:00 2便目の積込み: 午後に配送する商品を積み込みます。

- PM 2:00 配送開始(2便目): 別のルートの店舗へ向けて出発します。

- PM 4:00 配送終了・帰社: 全ての配送を終え、営業所に戻ります。

- PM 4:30 事務作業・終業点呼: 配送伝票の整理や、デジタコからデータを打ち出して日報を作成します。最後に運行管理者に業務終了の報告(終業点呼)を行い、退勤となります。

これはあくまで一例です。長距離ドライバーなら1日の大半が高速道路での運転になり、タクシードライバーならお客様を探して街を走り回ることになります。

志望動機はどのように書けばいい?

採用担当者は、志望動機から「なぜドライバーになりたいのか」「なぜ数ある会社の中からうちを選んだのか」「長く働いてくれる人材か」を見ています。以下のポイントを押さえて、熱意と誠実さが伝わる志望動機を作成しましょう。

【志望動機に盛り込むべき3つの要素】

- なぜドライバーという仕事に興味を持ったのか: 「運転が好き」という理由だけでなく、一歩踏み込んで「社会を支える物流の仕事に魅力を感じた」「一人で責任を持って完結する仕事スタイルが自分の性に合っている」など、具体的な理由を述べましょう。

- なぜその会社を選んだのか: その会社の強みや特徴を調べ、自分の考えと結びつけます。「貴社の安全への取り組みに感銘を受けた」「未経験者への手厚い研修制度に魅力を感じ、ここでプロとして成長したいと思った」「地域に密着し、人々の生活に貢献する貴社の姿勢に共感した」など、その会社でなければならない理由を明確にします。

- 入社後にどのように貢献したいか: 自分の強み(体力、真面目さ、前職での経験など)をアピールし、それを活かして会社にどう貢献できるかを伝えます。「前職で培ったコミュニケーション能力を活かし、お客様から信頼されるドライバーになりたい」「何事も真面目に取り組む性格なので、無事故・無違反を徹底し、安全運行に貢献します」といった具体的な意欲を示しましょう。

【例文】

(良い例)

「私は車の運転が好きで、前職の営業でも長距離の運転を苦に感じたことはありませんでした。その経験から、運転を専門とする仕事で社会に貢献したいと考えるようになりました。特に、人々の生活に欠かせない『物流』というインフラを支えるトラックドライバーの仕事に強い魅力を感じています。

数ある運送会社の中でも、貴社を志望いたしましたのは、安全への投資を惜しまず、全車両に最新の安全装置を導入されている点に感銘を受けたからです。また、未経験者に対する同乗研修が充実しており、プロのドライバーとして着実に成長できる環境だと感じました。

入社させていただいた際には、一日も早く仕事を覚え、貴社の理念である『安全・確実・丁寧』な輸送を実践することで、お客様からの信頼獲得に貢献したいと考えております。」

(悪い例)

「運転が好きなので、ドライバーの仕事に応募しました。給料が良さそうだったのも魅力です。未経験ですが、やる気はありますので頑張ります。」

→これでは、熱意も誠実さも伝わりません。「誰でもいい」「どこでもいい」という印象を与えてしまいます。

しっかりと企業研究を行い、自分の言葉で熱意を伝えることが重要です。

まとめ:自分に合った会社を選んでドライバーへの転職を成功させよう

ドライバーの仕事は、「拘束時間が長い」「体力がいる」「常に事故のリスクがある」といった厳しい側面があることは否定できません。しかし、その一方で「一人の時間を大切にできる」「頑張りが収入に反映されやすい」「社会を支えるやりがいがある」「未経験から挑戦しやすい」といった、他の仕事にはない多くの魅力も持ち合わせています。

この記事では、ドライバーの多様な仕事内容から、きついと言われる理由、やりがい、年収、必要な資格、そしてキャリアパスまで、幅広く解説してきました。重要なのは、これらの情報を踏まえ、ドライバーという仕事の光と影の両面を正しく理解することです。

そして、ドライバーへの転職を成功させるための最大の鍵は、自分自身の適性や希望(どんな働き方がしたいか、どれくらい稼ぎたいか、何を大切にしたいか)を明確にし、それに合致した「優良な会社」を見極めることに尽きます。

- 給与体系や福利厚生は明確か?

- 労働時間や休日は適切に管理されているか?

- 安全への投資を惜しんでいないか?

- 未経験者を育てる研修制度は整っているか?

- 職場の雰囲気は良いか?

これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認し、情報収集を徹底することで、入社後の「こんなはずじゃなかった」という後悔を避けることができます。

ドライバー業界は、今まさに変革の時を迎えています。人手不足という課題を乗り越え、より働きやすい環境を整えようと努力している企業は数多く存在します。あなたもこの記事を参考に、自分にぴったりの会社を見つけ、社会を支えるプロのドライバーとして、新たなキャリアの一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。